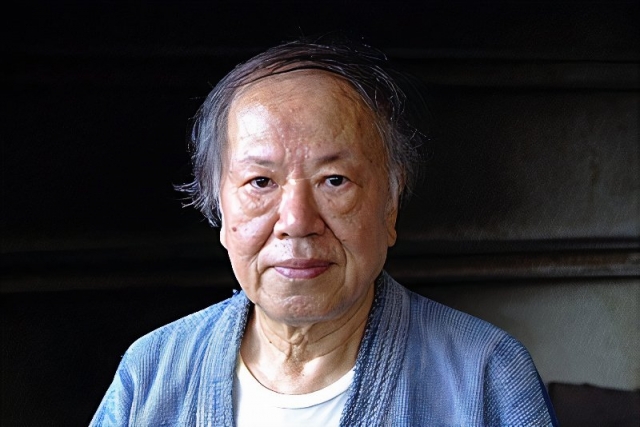

総火造り裁ち鋏最後の伝承者、北島和男

夏のとても暑い日にやってきたのは、千葉県松戸市にある北島さんの自宅兼工房。そこは携帯の電波も入らない山の中とかではなくて、ごく普通の住宅街。まさかこんなところで鋏がつくられているとは誰も思うまい。

今日はここで撮影をしていただいた友人のカメラマンと一緒に、鋏作りの一部始終を見せていただく約束なのだ。

黒船が伝えた鋏の技術

まずは作り始める前に、北島さんが作る鋏についての説明を軽くしていただいた。

元々、日本にあった鋏というのはU字型の和鋏のみで、今みんなが使っているX字型の鋏というのは、江戸時代末期にアメリカからやってきた黒船が伝えた形なのだという。

その鋏はメリケン鋏と呼ばれていたのだが、その技術が江戸の刀鍛冶技術と融合し、鍛冶屋同士が切磋琢磨し洗練されて、羅紗という洋服をつくる厚い布を裁つための鋏、羅紗鋏が生まれた。

羅紗鋏の中でも大きいサイズのものを裁ち鋏といい、それが今回作っていただく鋏である。

総火作りとは、型に流し込む鋳物と違い、熱した鉄を叩いて作る製法で、昭和20年頃には20人程いたというこの江戸時代から伝わる鋏職人の最後の一人が、この北島さんなのだ。

材料は鉄の棒

工房のコークスに火をつけて、「さあはじめるか」と取りだした鋏の材料は20センチほどの鉄の棒。

失礼ながら見て思わず吹き出してしまった。鉄の棒と鋏の距離が遠すぎる。

話には聞いていたのだが、これを火で炙ってハンマーで叩いて鋏にするのかと考えると、一種の錬金術のような、なんだか途方もないことのように思える。

一日に一挺しか作れない訳である。