燃やすためのお札を鑑賞する

鑑賞会は、サイト関係者のなかでも物好きなライター伊藤さんとべつやくさん、映像編集の西垣さん、編集部の林さん、そして以前当サイトでも紹介させてもらった、架空紙幣作家のoloさんにも参加してもらった。

架空紙幣の記事こちらです

架空紙幣の記事こちらです

西村:冥幣、なんでこんなものを売っているのかというと、あの世で使うお金。ということなんです。

伊藤:三途の川の渡し賃みたいな?

西村:そうです、勝手に作っているものだから、額面がめちゃくちゃでかいのがあって……。

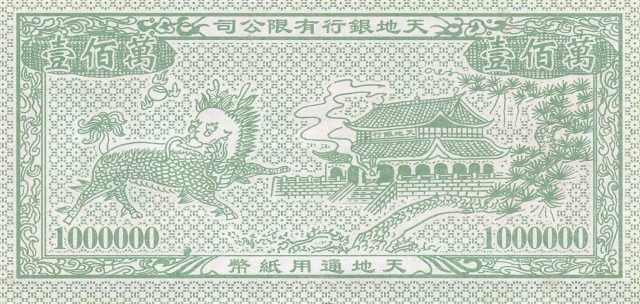

額面が100万のお札

額面が100万のお札

西村:壹佰萬、100万ですね。これぐらいはまあ普通なんですが、これなんかは80億。

80億のお札。あの世のインフレ率もなかなかのものがある

80億のお札。あの世のインフレ率もなかなかのものがある

西村:80億はまだよくて、よくわからない額面もあるんです。

額面の感覚がバグってくる

額面の感覚がバグってくる

冥幣の額面は、適当に価格を釣り上げてもべつにだれからも文句を言われる筋合いはないので、言うに事欠いて「100万億」という紙幣まである。

算数が苦手なのでよくわかっていないけれど「100万億」という数字はあるんでしょうか?

1億が100万個あるという意味であれば、100兆ジンバブエドルといい勝負かもしれない。(よくわからない)

額面の表記もおぼつかない雑さ

額面の表記もおぼつかない雑さ

作りの雑さを愛でる

西村:で、でかいのは、額面の額だけじゃなくて、大きさもけっこうでかいんですよ。

でかいのよ

でかいのよ

べつやく:結構でかいね、よっちゃんイカ(のでかいやつ)ぐらいあるね。

西村:で、さらにいうと、紙質がボロいんですよ。

べつやく:燃やしちゃうやつだかね。

西村:そう、燃やしちゃうから、昔のわら半紙みたいな紙質なんですよね。

ベトナムで買った冥幣、たぶんマジのわら半紙なのでボロボロ

ベトナムで買った冥幣、たぶんマジのわら半紙なのでボロボロ

とにかく、燃やしてしまうという前提があるため、紙質もそんなに良いものではなく、さらに印刷も雑なところがある。

ベトナムの冥幣、色使いがエモい

ベトナムの冥幣、色使いがエモい

林:これ、版ズレしてるんですか?

西村:してますね。黄色が変な位置にずれてますよね。

最近はカチッとしたきれいな印刷ばかりになってしまい、こういった味わいのある印刷が減ってきているので、むしろ新鮮ささえある。この印刷の微妙さもぜひ愛でていきたい。例えば下の冥幣。

八福神のお札

八福神のお札

左右の八福神のイラストの良さというのもあるが、もう一つ別のところで売っていた冥幣をみてほしい。

どうしちゃったの!?

どうしちゃったの!?

デザインがあっさりした上に印刷の質が悪く、八福神の顔がスキーやけみたいになってるのも、なかなかの味わいである。

スキーやけだと思うとウェイ系みたいに見えてくる

スキーやけだと思うとウェイ系みたいに見えてくる

このように、もともといい感じのデザインが、劣化コピーされている例というのはもうひとつあって。

冥都銀行券。英訳がヘルバンクノートなのもすごい。地獄銀行券。なぜヘブンじゃなくて、ヘルと訳してしまったのだろうか

冥都銀行券。英訳がヘルバンクノートなのもすごい。地獄銀行券。なぜヘブンじゃなくて、ヘルと訳してしまったのだろうか

で、この冥幣とほぼ似たような絵が使われている次のようなお札があった。

顔が全部改悪されている

顔が全部改悪されている

なぜ、顔だけ劣化コピーされちゃったのか。ほんとうに意味がわからない。スペインのキリスト像の修復みたいなことになってしまっている。が、これも味わいのひとつかもしれない。

どうしてこうなった……

どうしてこうなった……

いろんな姿の「天帝」を鑑賞

冥幣にほぼ必ずといっていいほど描かれている、冕冠(べんかん)と呼ばれる、珠のれんがぶら下がった冠をかぶっている、皇帝みたいな姿の人はなんなのか。

これは「天帝」という、この世の中の万物を支配する創造神……ということらしい。メーカー(?)ごとに、さまざまな表情をもった天帝がいる。

オーソドックスなやつ

オーソドックスなやつ

ひげの形が微妙にちがう

ひげの形が微妙にちがう

上目遣い

上目遣い

ニヤケ顔

ニヤケ顔

顔色が悪すぎる

顔色が悪すぎる

伊藤:4人いるのいいなあ。

西村:これね。

四人いる?

四人いる?

べつやく:分身の術みたいになってるね。

西村:なんで4人いるんだろう……。

olo:これ、たぶん昔の中国の紙幣が元になってて、(肖像が)複数人いる紙幣があるんですよ。ひょっとしたらそれかもしれないですね。

伊藤:もとになった中国の紙幣は、こんなコピペされた感じじゃないってことですか?

olo:ないです(笑)

むかしの100元紙幣。右から毛沢東、周恩来、劉少奇、朱徳、というぐあいにならんでおります

むかしの100元紙幣。右から毛沢東、周恩来、劉少奇、朱徳、というぐあいにならんでおります

肖像画並んでいるのを真似るのはいいけれど、肖像がコピペになっているのが、雑で愛おしい。

持って買えるのがたいへん

西垣:これって、一枚づつ売ってるんですか?

西村:そう、そこなんですけどね……。買うのが1枚単位じゃ買えないんですよ。基本、束で売ってて、こういう状態で売ってるんですよ。

大量なんですよ

大量なんですよ

西村:持って帰るときかさばって困ってるんですけど、というか、いまでもかさばってて困ってるんですけど。

べつやく:西村さんち、かさばって困るもの多そうですよね。

西村:ほんとに……。

冥幣には、なぜか謎のインターナショナルな雰囲気もあり、中国風のお札だけでなく、どこかでみたようなデザインのお札も多数ある。

どこかでみたことがあるお金

どこかでみたことがあるお金

この一万円、台湾で購入したものだが、先ほども述べたとおり、1枚単位では売っておらず、札束で購入した。

一万円も束で持って帰りました

一万円も束で持って帰りました

持って帰る時、もし税関で問い詰められたら、どんな風に言い訳しようか、福沢諭吉ファンだった死んだばあちゃんの供養をするために買った……とか、いろいろ考えたけれど、スルーだったので杞憂であった。

なぜかオーストラリア

なぜかオーストラリア

西村:これ、なぜかオーストラリアポンドなんですよね。

西垣:コアラ悪い顔してますね。

容疑者フェイス

容疑者フェイス

べつやく:不敵な笑みを浮かべてるね。

西村:これはおそらく、ユーロ紙幣を模したものだと思いますけど。

雑な絵で橋が描かれているが……

雑な絵で橋が描かれているが……

西村:雑な橋の絵が描かれてるんです。

べつやく:橋の上で魚が喜んでるね。

olo:おそらく、本物のユーロ紙幣の裏って全部、橋になってるので、たぶんそれに基づいてるのだと思います。

西村:そうなんですね。

olo:ユーロに描かれているのは、表は窓とか門で、裏は橋になってるんです。で、いずれも実在しないものらしいんですね。

20ユーロ紙幣の窓(ステンドグラス)と、10ユーロ紙幣の橋。どちらも実在しない。複数国で使うことになるユーロ紙幣は、特定の国を想起させないため、人物や実在の風景を使わなかった

20ユーロ紙幣の窓(ステンドグラス)と、10ユーロ紙幣の橋。どちらも実在しない。複数国で使うことになるユーロ紙幣は、特定の国を想起させないため、人物や実在の風景を使わなかった

西村:こうやってみると、実在のユーロ紙幣って、クオリティ高いですね。

べつやく:そうだね、燃やさないからね。

冥幣はどこで買うのか

ところで、これらの冥幣は、いったいどこで入手できるのか。

私が香港に行ったときは、Google Mapでひたすら「仏具」で検索して、出てきた仏具店を巡ったのだけれど、とりあつかいがない店も多かった。

そんななか、ふらっと迷い込んだ市場で、冥幣や供養グッズを専門に売っている屋台を発見。そこで大量に購入することができた。

おそらく、旺角あたりだった気がする

おそらく、旺角あたりだった気がする

冥幣がどっさり売られていた、ちなみに左上のバッグと靴も紙製

冥幣がどっさり売られていた、ちなみに左上のバッグと靴も紙製

こういった店には、冥幣だけでなく、スマホや貴金属など、故人があの世で必要になりそうなものが売られている。紙製だが。

紙製のパソコンやiPad

紙製のパソコンやiPad

台北では、台北市内に龍山寺という著名な寺院があるのだが、その周辺にある仏具店でたくさん売られていた。

龍山寺、地下鉄の龍山寺駅のすぐ近くです

龍山寺、地下鉄の龍山寺駅のすぐ近くです

こういう感じの仏具店でいっぱい売ってました

こういう感じの仏具店でいっぱい売ってました

先ほども述べたとおり、1枚づつのバラ売りはしていない。したがって、数百枚ぐらいがセットになった札束を買うことになり、旅行かばんのかなりの部分を占領することになってしまう。

買った冥幣をホテルであけてみる。これを持って帰るのか……となってしまう

買った冥幣をホテルであけてみる。これを持って帰るのか……となってしまう

しかしながら、ぼくが買って持って帰らねば、この面白い文化を日本に伝える人がいなくなってしまう。インドから大切な経典を持ち帰る三蔵法師と目指すところは一緒である。

ちなみに、本稿では冥幣(めいへい)と呼称しているけれど、冥銭という言い方もある。むしろ冥銭という方が普通かもしれない。

この冥幣や冥銭の風習は、中国文化の影響が強い地域でよく残っているけれど、中国本土ではあまり見かけることがなかった。少なくとも「町でよく見かける」という感じではなかった。今はどうなのかわからないが、過去に中国共産党は、冥銭、冥幣の風習を迷信だとして禁止したこともあるらしい。

なお、先祖の供養のため、お金を燃やすという文化は沖縄にも「ウチカビ」という風習として残っている。参考→「本土とはちょっと違う沖縄の旧盆の風景」

沖縄以外の日本でも、かつてはお金を副葬品として一緒に埋葬する風習はあった。真田氏の用いた有名な家紋の六文銭などは、それがモチーフとなっているといわれる。

作り手目線で見るとどうなのか?

olo:ちょっと気になったところがいくつかあったんですけど。

西村:はい。

気になるお札

気になるお札

olo:この一万円「日本銀行」というのを消して、冥界資産銀行と変えてあるんですけど、裏をみると。

日本銀行!

日本銀行!

olo:ローマ字(あるいは日本語)が理解できなかったのか、 NIPPONGINKOって書いてあるまんまなんですよね。

べつやく:いちばん大きいところだ。

100ドル札風

100ドル札風

olo:(このドル札風の冥幣は)冥都銀行と書き換えてありますけれど、左側をみると、フェデラルリザーブノート(連邦準備券)。と書いてあるんですね。ロゴも「ユナイテッドステイツ フェデラルリザーブシステム(連邦準備制度)」と書いてあるんですね。どっちなんだと。改造するなら、最後までやってくれよという気持ちになってしまったんですが。

西垣:作り手としての意見だ。

べつやく:ツメが甘いと。

olo:閻魔様に「お前のお札はツメが甘い」と怒られないですかね。

細かな部分を見ていくと、こういうツメの甘さがポロポロとでてくる。どうせ燃やしちゃうやつだからと、雑なコラージュをしているものも確かに多い。

コーポレーションリミテッドのお札

コーポレーションリミテッドのお札

林:天地銀行は、スカイアンドアースコーポレーションなんだ。

olo:これ、スカイのsだけ大文字じゃないのも雑ですよね……。個人的に気になったのは冥通銀行とか、冥國銀行のところに、マルRが書いてありますけど、これ本当に登録商標かなにかなのかな。というのが気になりました。

マルRって……本当かな?

マルRって……本当かな?

意味をわかって使ってるのかどうか……きになるところではある。

かわいい意匠

オリジナルのデザインで作り込んでいる冥幣は、雑な作りであるところも魅力にみえてくる。

べつやく:龍がかわいい。

西村:これですよね。

龍? 麒麟?

龍? 麒麟?

べつやく:そう、これこれ。

西村:足あるから麒麟かなこれ。

べつやく:体もまるまるしてて、かわいい。

西村:ただ、表の麒麟はすごいですよ。

左側の麒麟の荘重さよ

左側の麒麟の荘重さよ

べつやく:表はすごく頑張ったのにね、裏はどうしてこうなっちゃったんだろう。

olo:表は4色オフセット印刷で、裏は1色で済ませたみたいなところかもしれないですね。

べつやく:印刷屋の安いやつですね。

西村:燃やしちゃうやつだからな〜。

この鑑賞会の様子は動画でもご覧いただけます!

どうせ燃やしちゃうからこれぐらいでいいか、という雑さがよい

最近は、カード決済や電子マネー払いが多くなり、現金を使って支払いをしたのは、1ヶ月に数回というレベルだ。紙幣が、それほど縁遠いものとなっている。

そんな今あらためて紙幣をみてみると、緻密な意匠は芸術品といえる美しさがあることに気づく。

一方、すぐ燃やしちゃうためのお金である冥幣をみてみると、紙はボロボロだし、印刷は版ずれしてる、デザインも詰めが甘い。と、散々であるが、それでもいろいろな種類を比べてみてみると、独特の味わいを感じることができる。

早く、冥幣を気軽に買いに行けるようになってほしい。