手紙一通届けるためだけに、片道20キロの道のりを宇治へ!?

一年近くかけて少しずつ読み進めていた源氏物語を、今年の3月にようやく読み終わった。私は影響されやすい人間なので、読後には思考回路がすっかり平安貴族めいてしまった。庭がよく手入れされた、きれいな花が咲いている家などを見ると「お、ここには心ある人が住んでいるな」などと思ったりする(覗き見はしない)

そんな状態でもいまいちピンとこないのが、前述の都・宇治移動問題だ。

源氏物語世界の終盤、光源氏が死去して、物語の主役が子の世代に移った宇治十帖といわれるパートでは、宇治に住む姫君のもとへ都の貴公子たちが足繫く通う。さらに下人を使って手紙を届けさせる。人々は、徒歩、牛車、馬などの移動手段を使って、都と宇治の間を行ったり来たりする。

宇治まで行くのは、車や電車がある現代でもそこそこ大変だ。ましてや牛車(めちゃくちゃ揺れるはず)や馬や徒歩で。想像するだけで、尻の傷みに負けて千年の恋も冷めてしまいそうである。

源氏物語は現実の平安貴族の生活をベースにして書かれているので、「お話の世界のことだからでしょ」という言い訳は通用しない。女のもとに通うためかどうかはわからないが、実際に都と宇治を行き来することはあったらしい。

一度、市内から宇治までを踏破して、平安貴族の気持ちに近づいてみなければなるまい。いや、牛車でなくて徒歩だから、貴族の恋文を届けさせられる下人の気持ちか。

御池通東洞院~五条大橋

スタート地点は、主人公のお屋敷があった(という設定の)御池通東洞院だ。まずはここから市街地を南下していく。

Googleマップによると4時間強で宇治に着くらしい。でもこれは休憩等を一切挟まず強行軍した場合の時間なので、あまりあてにならない。ぐずぐずしていると途中で日が暮れてしまうので、とっとと出発する。

そういえば、高校の時の古典の先生は、よく「自分は在原業平の生まれ変わりだ」と言っていた。当時はみんなで笑って聞き流していたが、今思えば冗談にしてもすごい自信である。教師は変わり者が多いというけれど、わけてもうちの学校の国語教師は色物が多かった。

ここで東に向きを変え、五条大橋を目指す。

歩いていると、ついつい道端にある面白そうなものに目が行ってしまう。車や自転車と違って、通り過ぎていくものをじっくりと観察する余裕があるからである。先を急がねばならないのに。

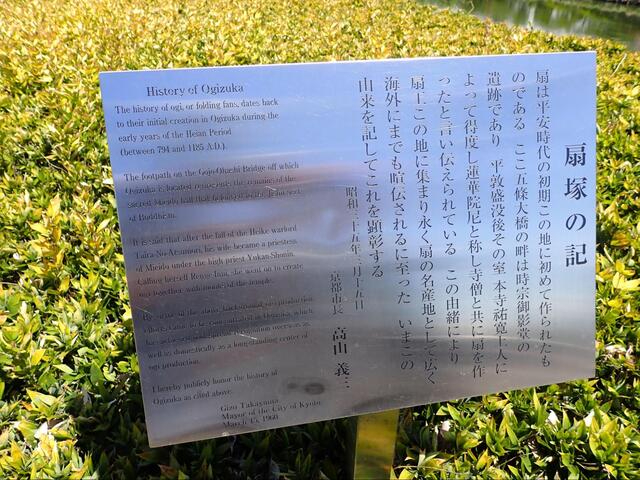

扇って、あの扇子とかの扇?うっそだろ!?絶対に中国だと思ってた(※諸説あるようです)

宇治への道のりはまだ始まったばかり。大変だなあと思いつつ、この先も何か面白いものがあるんじゃないかと、期待が膨らむのだった。

五条大橋~東福寺

五条大橋を渡って、鴨川の河川敷を南下する。

天気の良い日の河川敷は市民にとっての憩いの場としてたいそう賑わうのだが、さすがにここまで南下するとだいぶ落ち着いてくる。人通りもまばらだ。

古人もアオサギを見てかっこいいと思っただろう。

古人はコイも見ただろう。

これは平安時代にはなかったものだ。

春の河川敷は緑が濃くて、いろいろな生き物がいて楽しい。

高架をくぐったところにベンチがあったので、一休みしていたら、間を置かずハトが舞い降りてきた。

食べ物目当てで、一日中このベンチの上で張っているのだろうか?

今の私の気分は、生きるために遠く宇治まで主人の恋文を運ばされる古人なので、生き物が懸命に生きる姿にはもののあはれを感じてしまう。本物の古人なら和歌の一つも詠んだかもしれない。出来が良ければ千年後の教科書に載るだろう。

平安時代には、このあたりは法性寺というさらに大きなお寺の一部だった。洛中から宇治に向かう場合、法性寺が中継地になっていたというのが定説だ。

東福寺を出て南に行くと、今度は千本鳥居で有名な伏見稲荷がある。京都市内にあっては金閣寺と並ぶ激混みのインバウンド・スポットなので、できれば避けて通りたいのだが、あらかじめルートが決まっている以上仕方がない。

閑散としていた東福寺と違って、案の定ものすごい混雑だ。そそくさと前を通り過ぎる。ただ、おもしろいものもあった。

千本も鳥居があるのだから、常にどこかが修理中で、その全てをここで引き受けているのかもしれない。それにしても、ニッチな仕事があるもんだ。

朝からずっと歩き詰めだったことも食欲に拍車をかけたけれど、それを抜きにしてもこの食堂は当たりだった。

チキンカツの衣が、ケンタッキーのフライドチキンみたいにスパイシーかつハードで、ちょっとびっくりするくらい美味しかった。どうりで行列ができていたわけだ。並ぶのが面倒で他に行こうかとも思ったけれど、ここにしてよかった!

ただ、時間はかなりロスした。

朝10時頃に出発して、東福寺に着いたのがお昼過ぎ。現代でも中継地点としての機能をいかんなく発揮してくれたのだった。