これまで変わった野菜をたくさん育ててきたが、一回育てると満足してしまい、翌年は育てないことも多い。でも黒大豆の栽培は早生種と晩成種を毎年やろう。

なんといっても黒大豆は枝豆で食べて抜群においしいし、正月用の黒豆としても味わい深い。もう今年の夏と来年の正月が楽しみだ。

夏にビールのつまみなどで活躍する枝豆は、まだ莢が緑の頃に収穫した大豆のこと。普通の枝豆でも十分おいしいが、黒大豆(正月に食べる黒豆)の枝豆は、さらに上を行く味なのだとか。

ただ枝豆の段階ですでに黒いので、腐っていると勘違いしてしまう人もいるらしい。漫画で読んだこの知識を、黒大豆を育てて確認してみた。

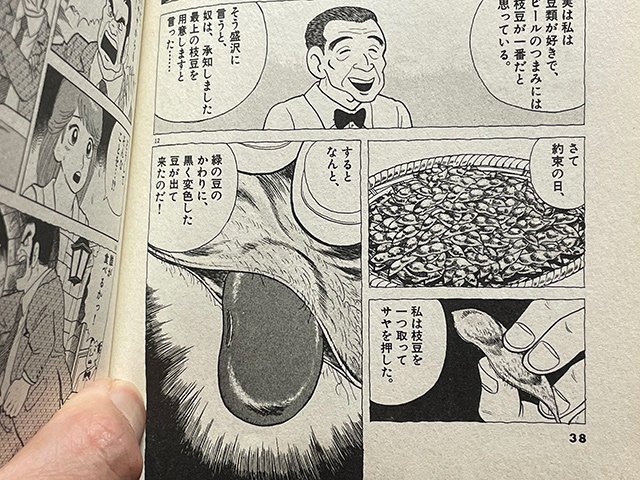

すでにピンと来ている人も多いと思うが、黒い枝豆のことが書かれていた漫画というのは、「美味しんぼ」の『ビールと枝豆』の話である。

ざっくり説明すると、ビアガーデンで出された枝豆の豆が黒く変色していたので、いやがらせだと思って激怒したが、実は丹波名物の黒大豆の枝豆だったのだ。詳しくは本を読もう。

そんなの出すときに一言説明すればよかったのにと思いつつ、あえて主人公(山岡さん)が遠回りな方法で解決に導く、実に美味しんぼらしいストーリー展開がとても好きだ。

実写で説明すると、こういうことだ。

山形に住んでいたことがあるので、茶色い枝豆の「だだちゃ豆」なら何度か食べたが、さすがに黒い枝豆はまだ未体験。売っているのを見たことすらない。

あの豆はどれくらい黒いものなのだろうか。そしてどんな味なのだろうか。畑で育てて確かめてみることにした。

黒大豆が名物だという丹波は兵庫県。私が住む埼玉に黒豆の種なんて売っているのだろうかと心配しつつホームセンターへ行ってみると、「たんくろう」という品種が売られていた。いい名前だ。

パッケージに大きく掲載された豆は真っ黒だが、その莢の写真は緑色。これぞ私が求めている莢と豆に違いない。

裏書を確認すると、乾物の黒豆としてではなく枝豆で食べる品種のようで、黒豆特有の芳香と甘味があり、塩茹でのオツマミは風味最高と書かれていた。早生品種(収穫までの期間が短い)なので種を蒔いてから80~85日で収穫できるとのこと。

まだ三月下旬なので種を蒔くには早すぎるかなと思ったが、このたんくろうは3月中旬から六月頭まで対応しているようだ。なにもかもバッチリである。

これが憧れの腐ったようにみえる枝豆への第一歩だと、張り切って袋から種を取り出したら驚いた。

「ぜ、全部カビているぞっ!(美味しんぼオマージュ)」

パッケージにある黒い豆が出てくると思い込んでいたのでちょっとびっくりしたが、これは野菜の種あるあるで、鳥や虫に食べられないように薬品が塗られているのだ。

家庭菜園をやっていると年に一回くらいこういう種にあたり、そのたびにちゃんと驚いている。袋をよくみれば「チウラム1回処理済」と書かれていた。

種を蒔いてから15日目、チウラムに守られていたたんくろうは、折りたたんだ立派な双葉を持ち上げるように芽を出した。

これから羽ばたくかのような、芸術性の高い発芽である。

枝豆はカメムシなどの被害にあうことも多いが、早い時期に種を撒いたからか、たんくろうが強い品種だからか、これまでに育てたどの枝豆よりも順調に育っていった。しかも莢の量がとても多い。

無農薬で全く問題なし。たんくろうなのに苦労無しだ。

ビールに枝豆の時期にははまだちょっと早いが、たんくろうがしっかりと膨らんだので、そろそろ気になる色と味を試してみよう。莢は普通に緑色で、黒大豆の気配はまったく感じられない。

種蒔きから80~85日で収穫できると書かれていたが、数えてみたら3月24日から17週と2日、121日が経過していた。やっぱりまだ寒い時期に蒔いたので成長が遅いようだ。

採れたて、茹でたての莢は鮮やかな緑色。

さあ、その中身はちゃんと黒いだろうか。

誤解させてくれよ、腐っていると。

ちょっと前にこういうキーホルダーが流行ったなと思いつつ、私は枝豆を一つ取って莢を押した。

あれ、黒くない。いや、ちょっと黒いかな。薄皮だけがうっすら黒ずんでいて、中の豆はきれいな緑色をしている。

黒いといえば黒いけれど、明らかに腐っているという感じではない。でもそれはこれが黒大豆だと事前に知ってしまっている弊害かも。ドッキリの仕掛け人とされる側が両方私なので仕方がない。

でも「最上の枝豆を用意します」と言われてこれを出されたら、エメラルドのように鮮やかな緑色をイメージしてしまい、ちょっと不快に思うのかも。少なくとも最上だとは判断しないだろう。

そして肝心の味だが、これは確かに最上級だ。豆の甘さとコクがすごい。色はともかくプックプクに膨らんだ豆を見てわかるように、歯ごたえもしっかりして満足感がすごい。これは人生で最高の枝豆かも(って何度も思うタイプの人間です)。

たんくろうがこんなにうまいのなら、時期をずらして種を蒔き、盛夏まで毎週収穫できるようにしておけばよかった。

たんくろうの枝豆はすごかった。だがどうせならもっと黒くて、ギョッとするような見た目の枝豆を食べてみたい。

そこで枝豆としての完成度は下がるかもしれないが、あえて収穫を遅らせたたんくろうも試してみることにした。早生を晩生(おくて:収穫まで時間が掛かる品種)で楽しむという掟破りだ。

これを前回と同じように塩茹でする。中の豆が明らかに大粒で硬そうなので、茹で時間は5分と長めにした。

莢の時点でだいぶくすんだ緑色になっているが、今度こそ腐っているぞと叫ばせてくれるだろうか。

莢を開いてみると、ギョッ!

収穫したばかりなのにしっかりと黒ずんで、腐っていると罵倒されても仕方がない色の悪さ。この店の責任者は誰だ。私だ。

この枝豆を食べてみると、枝豆の時期を超えて大豆へと近づきづつある段階のため、噛み応えのある極上の豆乳になっていた。まだ大豆になりきっていないからか、豆乳に感じられるえぐみが皆無なのだ。これはもう食べる豆乳、携帯型の冷ややっこである。

明らかに食べたことのない枝豆だが、これはこれで超うまい。ここまで芳醇な味だとビールよりも日本酒かもしれない。

また来年たんくろうを植えるとき、時期をずらして枝豆としてのベストタイミングを長く楽しむか、あえて一度に蒔いて収穫時期の違いによる味の違いを毎週楽しむか。じっくり検討しなくては。

たんくろうがパッケージ写真にあった黒豆であることを確認するため、少しだけ収穫せずに残しておいた。

種を蒔いてから四か月、季節はこれからが夏本番だが、すっかり元気のなくなったたんくろうの莢を確認してみよう。

たんくろうは確かに黒い大豆、黒豆の品種だった。この黒い豆の若い頃を知っているので、なんだかとても感慨深い。

すべての莢がしっかり乾燥してから収穫して、この黒豆でお正月の煮豆を作ろうと思っていたのだが、高温多湿な季節ということもあり、残念ながらカビにやられてしまった。

枝豆向き、黒豆向きの違いは、品種収穫時期の違いが大きいのかもしれない。茹でて食べる枝豆ならビールがうまい夏までに収穫したいし、乾物の黒豆なら乾燥した時期に収穫したいだろうから。

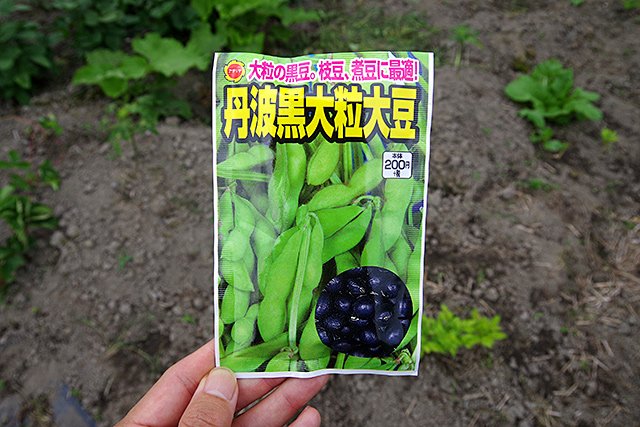

話が前後するのだが、たんくろうの初収穫をした日に、「丹波黒大粒大豆」という説得力がすごいネーミングの種を見つけて、これも畑に撒いてみた。

こちらは枝豆にも煮豆にも最適な品種らしい。パッケージは枝豆の写真をメインとしながら、切り抜きで黒大豆であることもアピールしている。

こちらはたんくろうとはシーズンがまったく違い、埼玉あたりなら蒔き時は6月上旬から7月中旬。たんくろうの収穫時期に種を蒔くのだ。晩生種なので早く蒔くと茎や葉が繁茂し過ぎて莢がつかなくなるらしい。

早く収穫すれば風味豊かな大粒枝豆、莢が黄色くなるのを待てば芳醇な風味の煮豆黒大豆用だ。

たんくろうも波黒大粒大豆もどちらも黒大豆だが、その育ち方は全然違った。

たんくろうが小さな体にたくさんの莢を実らせたのに対して、波黒大粒大豆は自由気ままに茎と葉を伸ばし、まるで葛のように地を這って伸びていったのだ。

早蒔きはダメだと書かれていたが、6月後半でも早すぎたのか。残念ながら失敗の気配が濃厚だ。

種を蒔いてから四か月弱、スーパーなどで枝豆を見かけなくなってからしばらくした頃、忘れかけていた存在の波黒大粒大豆をチェックしてみると、ようやくそれなりに莢が育っていたので収穫してみることにした。

こちらも若き日のたんくろうと同じく、莢の色は緑色で黒豆の気配はまだない。

この莢の色だとまだ豆は緑色かなと不安だったが、さすがは丹波を名乗る黒大豆。莢の中はしっかりと傷んだ風に黒ずんでいた。見事なエイジングである。

莢の色に対する黒ずみ加減は、たんくろうの上を行っているようである。これでこそ腐った疑惑の枝豆だ。

味はたんくろうと同等、いやそれ以上に甘いかもしれない。塩だけなのになんらかの化学調味料を加えたのではと別の疑惑が浮上する甘みの強さ。ものすごく豆々しい。

素人が育てた埼玉県産でこの味ならば、プロの農家が育てた兵庫県丹波の黒大豆枝豆はどれほどなんだろう。

種蒔きから四か月を過ぎて、すっかり秋も深まった頃、ようやく波黒大粒大豆は本気を出してきたようで、さらに豆は大きくなり、ボディビルダーみたいな莢へと成長した。

さすが晩生種、見事なまでに大器晩成型の成長だ。こんな枝豆は初めて見た。

ただの枝豆だと思えば明らかにダメっぽい色だが、黒大豆の枝豆はボディビルダー気質だと認識すれば、茶色い莢も必然である。

多くのビルダー達が大会に向けて日焼けをするように、黒大豆だって収穫に向けて褐色へと近づくのだ。大豆は畑の肉ならば、枝豆は畑の筋肉かもしれない。

そんな黒大豆の枝豆は通常の品種よりも長く茹でないと本来のポテンシャルを発揮できないようなので、15分しっかり茹でてみた。

中身は期待通りに黒かった。

ここまで熟成が進むと枝豆特有の青臭さは完全に抜けて、そして豆乳のような風味も飛び越えて、クリのように甘くなるのか。これはもう和菓子だ。

ちなみに冒頭の茶番劇で使用した枝豆は、このとき収穫したもので、あえて本当に腐ったものを食べさせようとしたわけではない。無農薬の限界でたまに虫が入っていたけれど。

でもこの味、どこかで食べたことがあるな。わかった、正月に友人宅で食べた黒豆の煮たやつの風味だ。

黒豆なので当たりまえの話だが、茹でただけで正月に食べる黒豆らしさを感じさせるのは驚きだ。

莢がしっかり乾いたところで、枝豆としてではなく黒豆として収穫した。季節的に空気が乾燥しているし気温も低いので、今度はカビが生えるということはなかった。

莢の中には丸々とした見覚えのある黒大豆が鎮座していた。まさしく畑に蒔いたあの種と同じものだ。

そういえば枝豆を食べながら蒔いた豆とずいぶん形が違うなと不思議だったが、どうやら枝豆は大豆へと乾燥する過程で丸くなるものらしい。

こうして収穫した黒豆は、これまで食べた中で一番おいしかった、友人が作った煮豆のレシピが公開されていたので(こちら)、年末にそれを読みながら作ってみた。

黒豆を煮るのは人生初だったが、レシピ通りに作ったら問題なくぷっくり煮あがった。意外と達成感があって楽しい。

黒大豆と同時期に畑で育てたチョロギ(こちらの記事)を黒豆に添えて、私のおせち料理は完成した。他のおせちは一切作っていないけど。

自家製の黒豆はピカピカでプクプクで食べるとホクホクだった。多くの市販品よりも甘さは控えめで、だからこそ豆が持つ本来の味が感じられる。それも枝豆時代の味を知っているからこそ、より理解度は高くなる。

種を蒔くところからの黒豆作りは、長編成長物語が楽しめるので大変おすすめだ。

これまで変わった野菜をたくさん育ててきたが、一回育てると満足してしまい、翌年は育てないことも多い。でも黒大豆の栽培は早生種と晩成種を毎年やろう。

なんといっても黒大豆は枝豆で食べて抜群においしいし、正月用の黒豆としても味わい深い。もう今年の夏と来年の正月が楽しみだ。

| ▽デイリーポータルZトップへ | ||

| ▲デイリーポータルZトップへ |