立体Y字路の愛おしいポイント

まずは今回見た中で最高の立体Y字路を。

これが暫定最高の立体Y字路。左の道は蛇行しながら下っていき、右はやんわり上っていく。すてきすぎる。

上の写真がいまのところぼくにとって最高の立体Y字路です。

一番最初の渋谷の事例ももちろんいいが、ちょっと有名すぎる(有名ですよね?)ので、もっと知られざる名品を見つけたいと思ったしだいだ。

ともあれ、これ、いまこうして写真で見ていてもうっとりする。実際に出会った時は思わず声が出た。

何時間でもじっと見つめていたい。なんならここにテントでも張って三日三晩愛でていたい。

愛おしいポイントはいくつかある。

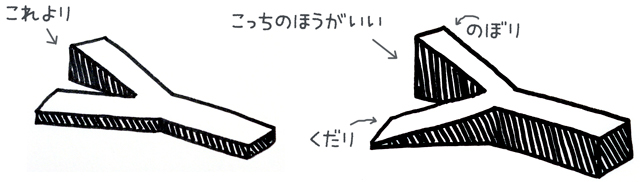

まずYの先の道が、それぞれ下りと上りである点だ。これ重要。重要なんです。なんせ"立体"Y字路だから。

片方は坂だが、もう一方は平坦、というのも悪くはないが、できれば両方とも坂であってほしい。

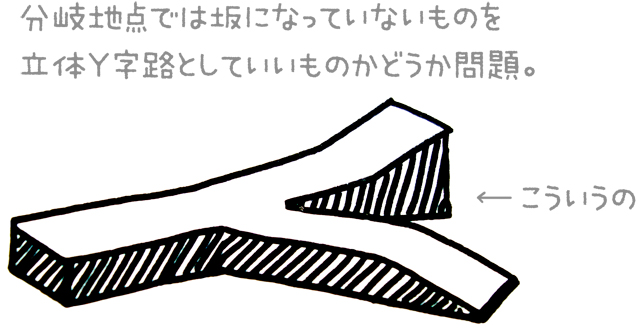

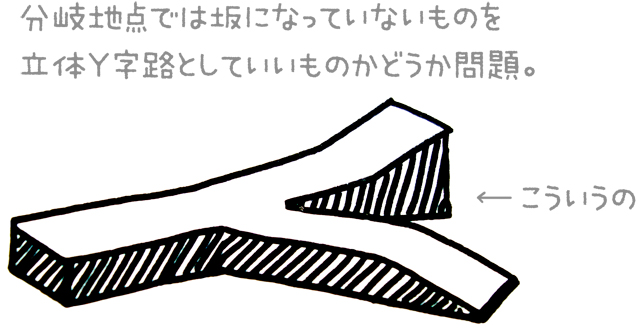

図で示すとこういうことです。

どういうことか文章だと分かりづらいので図にしてみたが、どうだろう。こういうことです。いずれにせよ分かりづらいか。説明の問題ではなく趣味の問題だという気もしますね。

分かってくれる方がいることを願いつつ、次のすてきポイントに移ろう。

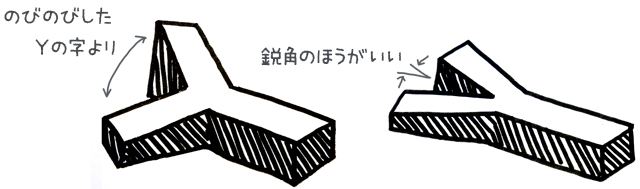

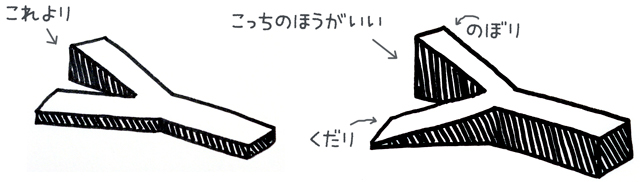

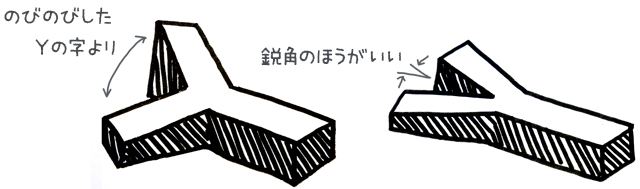

「Y字が、より鋭角」という点だ。

こちらも素で示すとこういうことです。どうか分かってください。

これに関しては多くの方にご理解いただけるのではないか。立体にかぎらず、いかに"Y"であるか、つまり「Y字路度」とでもいうべき重要ポイントだ。

だって、極端な話、ここの角度が180度になってしまったら、それはT字路だろう。個人的には90度以上はY字路とは呼べないのではないかと思っている。

その点、この暫定最高事例はまことに理想的だ。左の下りの道が曲がり始める前まで、左右の道はほぼ並行している。つまり0度、Y字路度最大値。Y字路の究極の姿と言えるだろう。

細い道の方がいいと思うのだ

以上2点を抑えているだけでも本物件は希有なのだが、さらに「適度に細い道である」という点もすばらしい。

たとえば下の立体Y字路。もっと道路が細ければいいのにもったいない、と思う。

高低差はやんわりとしているものの、角度的には申し分ない。しかし、この道路の太さがいただけない。惜しい。

写真では分かりづらいが、右の道が下がっている。左は平坦なので、高低差的にも惜しいが、やはりこの車通りの多い太い道であるというのが残念でならない。

立体Y字路は細い道がいい。世の中には太いY字路が好きな人もいるかもしれない。それを否定はしないが、細い方が味わいがある。と思う。なんとなく分かっていただけるのではないか。

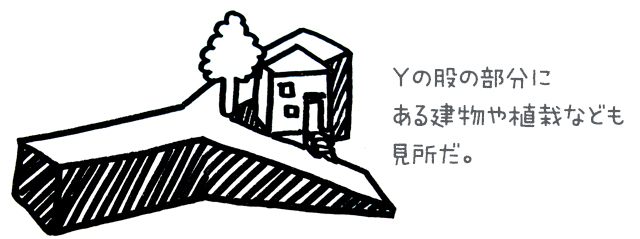

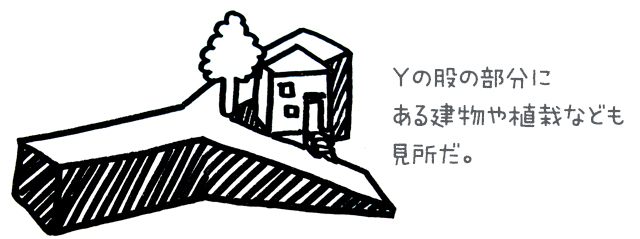

ただ、この惜しいY字路にも得難いポイントがある。それは「残余地」である。

「残余地」:Y字の股の部分の土地のこと。使いづらい土地の形ゆえ、他にはない魅力的なことになってたりする。

左右で入口の高さが違う建物だったりするとベスト!

Yの股の部分、これの場合は植栽が植えられ(というか、いろいろ生えちゃった状態かな?)、単純な歩道ともちがう、ちょっとしたスペースができあがっている。建っている建物は「

角のタバコ屋」で、休憩の一服をしているビジネスマンを見かけた。

右の下っている道路から見た様子。ポストがいいテーブルになって、ちょっとした憩いの場になっている。いろいろものが置かれちゃってるのもいいし、なんといってもこのショートカット階段がすてきだ。

良いY字路であればあるほど、つまり鋭角であればあるほど股の部分の土地は使いづらい。しかもY字路となればなおのこと。結果としておもしろい「ほころび」が生まれる。「

ペット・アーキテクチャー」と呼ばれる建築もそのひとつだ。

ぼくの尊敬するウェブサイト「

THE 残余地」にはその事例がたくさん載っている(このサイト大好き。すばらしい)。

あと、最初の事例もこれも残余地にポストが置いてある。残余地の有効利用として最も代表的なのがポストなのだな、と思った。

実はY字路のロマンチックに興味はない

Y字路好きはとうにご存じかと思いますが、Y字路観賞には横尾忠則さんという偉大な先駆者がいて、魅力的な絵画と写真を多数残しておられる。

ぼくもそれら作品は大好きなのだが、その批評のいくつかにはしばしば「Y字路ロマンチシズム」とでもいうべきものが漂っている。これが見ていてむずむずする。分かれていく道を人生の岐路に喩えちゃったりするたぐいのものだ。

Y字路が魅力的である理由は、ロマン抜きでも説明できる。つまり、地形や土地所有の変遷などによってだ。こういう説明はY字路の魅力をさらに高めこそすれ損なうことは決してない。と思う。

まあ、つまりぼくが「ロマン」があまり好きではない、というだけですが。

ということで、前ページの暫定最高事例な高低差Y字路の成立を調べてみよう。

説明が遅れましたが、所在地は東京の四谷。下の地図の場所です。

ピンが立っている場所がくだんのY字路。写真は北から南を見ていた。東(写真では左)の下る道の蛇行ぐあいがキュート。

いつごろY字路ができたのかな、と古地図で調べたところ、明治の初めまでは寺の敷地内で、明治のおわり頃に周辺が徐々に宅地開発された際にこのY字路が出現している。道としては新しい。

で、なぜこんな風に魅力的になったのか。上の地図と同じ範囲を、こんどは地形図を見てみよう。

北を東西に走っている大通り・新宿通りから谷に向かって南下した通りが、かたや谷に飲み込まれ(東)、かたやそこから脱出した(西)。その分岐点がこのY字路だったというわけだ。

もうすこし引いて見よう。

いかにも東京らしい地形だ。調べたところキュートな蛇行の通りは「赤坂川」という川の跡だそうだ。1928年頃に埋め立てられ、今は下水道になっているという(「

川の地図辞典 江戸・東京/23区編」より。地形好きならこの本、必携です)。

それにしても新宿通りが尾根筋であることがよく分かる。言われて見れば四谷のあたりでは、新宿通りを北に外れても南に外れても下り坂だ。

ともあれ、当然のことながら立体Y字路が地形との折り合いの末発生していることがわかった。

ロマンがあるとしたら「気候変動や川の流れによって数千年がかりで地面が削られる」ということがそれだと思うのだ。すぐに人生とかに喩えちゃうのって、なんかなあ、と思う。ぼくの人生がアレなせいでしょうか。

どこからが立体か問題

なんだかめんどくさい説教になってしまいました。すみません。

さて、そもそも立体じゃなくてもY字路は地形由来のことが多い。少なくとも東京では。

京都の後院通のように

大人の事情的に斜めに道を走らさせざるを得なくてY字路的になった例もありますが。

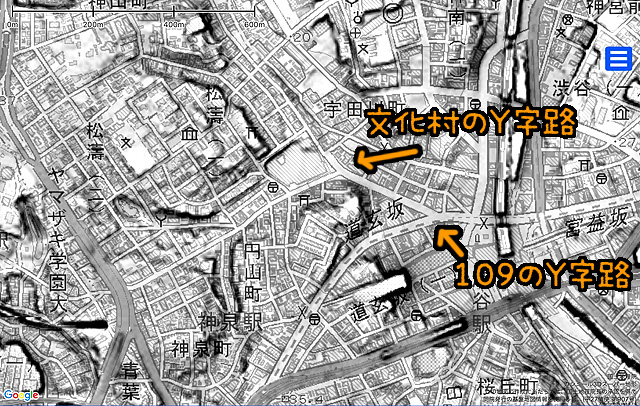

例えば渋谷の駅そば、109の前とその奥の文化村の「2連続Y字路」は立体Y字路ではないが、いずれも地形によって道ができている。

と、思ったけど、よく考えたらこれ両方とも立体Y字路か。特に109前のものは道玄坂だし。

でもここって、坂を感じるのって分岐よりちょっと先行ったあたりじゃないですか。

こういう先の方で坂になっている事例を立体Y字路とよんでいいものかどうか。悩む。

分岐点じゃなくても、せいぜい数メートル先ならいいか? その線引きは? 頭の痛い問題である。

たとえばこれ。右の奥が確かに階段で上りになっているが、これを立体Y字路と読んでもいいものか。

立体かどうかにかかわらずY字路成立全般の説明をしようとしたのに、ややこしいことになってしまった。

まあ、どっちみち結局これら渋谷の道は広すぎるからあまりぐっとこない。

なかなかないな

というように深く考えると「立体であるとはどういうことか」っていう形而上な問いに直面してしまうので、定義についてはほどほどにしよう。

いまはとにかく理想的な事例を求めて、地形が豊かな場所を巡ってみよう。

気を取り直して、まずはさきほどの旧赤坂川を下ってみる。

暫定最高事例のY字路の左の道(東)を下っていった先にある道。左がのぼり、赤坂川に沿った右はじんわりと下り。良い感じ。しかしここは十字路。残念。

なかなかの上り坂と平坦の組み合わせ。ただ、これもY字路というよりT字路だなー。惜しいなー。

川跡を行っているので、当然通りから左右に伸びる道はすべて上り坂だ。

しかし、ご覧の通りなかなかY字路状にはなってくれない。これだ、というものが見つからないまま、四谷駅近くまで来てしまった。

そうしたら、迎賓館横、学習院初等科前の交差点が立体Y字路だった!

迎賓館のよこだ。この風景に見覚えのある方も多いのではないか。ぼくもなんども通っているが、立体Y字路であることにいままで気がつかなかった。

左がやんわり上り坂なのが分かるだろうか。残余地も公園となっていて、味わい深いなかなかの立体Y字路だ。

だけどなー、これY字路というよりは「大きな通りから細い通りが分岐している」という感じなんだよなー。

やはりY字路と呼べるのは、左右の道が同等の太さ・存在感である場合だと思うのだ。迎賓館および学習院には申し訳ないが、そういう点でこれはいまひとつ。

この「大きな通りから細い通りが分岐している」問題もまたやっかい。

「広い通りからの分岐」でいうと、ここなど、まことに惜しい。場所は

ここ。

上も迎賓館横の事例と同じケース。「大きな通りから細い通りが分岐している」状態。もったいない。

けっこうな勾配で上っていく明治通りから、ちょろっと右側に細い下りの道が分岐している。

かなり魅力的な立体具合なのだが、いかんせん明治通りが広すぎる。非常に残念だがこれはY字路とは呼べない。

これもすごーーーーく惜しい! 右の通り(靖国通り)が広い通りでなかったら……! (場所は

ここ)

このように、ありそうでいざ見つけに出かけるとなかなか見当たらないのが立体Y字路なのだ。

左がやんわり上り坂。道の細さも良い感じだが、Y字路というよりT字路なんだよなー。

お、これは悪くないぞ! ただもうちょっと高低差が欲しいな。

ここおもしろい。道の細さなど申し分ないんだけど、なんというかなー、なんか雰囲気ありすぎて逆にY字路感が薄まっちゃってるというか。もっとシンプルにY字路なほうがいい。

理想的なものがなかなかない。自分でも、好みがうるさいよめんどくさいやつだな、と思う。正直、よく分からなくなってきた。

しまいには「

階段室って立体Y字路だよな」とか思い始める始末。

四谷周辺から渋谷、早稲田方面などを地形図片手にめぐったのだが、気に入った立体Y字路がぜんぜん見当たらない。

もっとかんたんに記事になると思ってた。軽く10例ほどはあつまるだろう、と。焦ってきた。

なので、下の富久町の物件を見つけた時は、ほんとうにうれしかった。

すばらしい! 左右の高低差もすてきだし、道も細めだし、やんわりとカーブしているのも魅力的。場所は

ここ。

これはいい! 正面の住宅が、一番高い位置に床を揃えてがんばっているのもキュート。右の上り坂は通学路とのこと。この魅力的な立体Y字路を原風景とする少年少女たちの未来が楽しみである。

しかし、せめてもうひとつぐらいすばらしい立体Y字路をみつけたい。これではみなさんに立体Y字路の素晴らしさを伝えきれない。というか、誰かこのページ読んでますか。心配。

新宿区にはこれ以上期待出来なそうだ。河岸を変えて港区の地形豊かな場所へ行ってみよう。

豪雨のY字路さがし

港区へ移動。なかなかいい立体Y字路。しかしこの雨!

Y字路とT字路の境界事例。ただ、残余地の味わいがいい。それにしても豪雨。

びっしょり。歩くたびに靴の中の水がギャッポギャッポと音を立てる。

「せめてもう一例」とはやる心。雨宿りをすべきところを強行。ずぶぬれ。そしてなかなかいいものは見つからない。つらい。

ここもまた「大通りから脇にのびる惜しい例」。五反田駅からすぐ国道1号線の脇だ。おもしろいのは、細い方の通りは向こうで上り坂になってふたたび国道に同じ形で合流すること。つまり国道1号線のこの部分は窪地に盛った橋のような状態。いずれにせよ、雨がしんどい。

諦めかけたそのとき。苦労の甲斐あってか、まことにすばらしい立体Y字路を見つけた!

この鋭角! 右の坂の急峻さ! 残余地のもてあまし具合! 豪雨! すばらしい立体Y字路である。

右の坂の急さは、豪雨のおかげでよく分かった。ものすごい勢いで雨水が流れていった。心配になるぐらい。

残余地の先っぽ地面にオレンジ色で描かれた鋭角っぷりもすばらしいし、建物の薄さもキュートだ。

冒頭の四谷のものとこれとどちらを最も理想的としようか迷った。なぜあちらにしたかというと、上りと下りがセットだったからだ。残念ながらこれは左は平坦だ。でもどちらが好きかと問われれば迷うことなく港区のこの物件と答える。

地形図を見て、環境が四谷のものと同じなのにびっくりした。つまり「かつての川がつくった谷頭に位置」「大きな尾根道の通りから分かれた細めの道」という2点が共通している。どうやら魅力的な立体Y字路の条件を発見してようだ。

今後もこの手がかりを元に魅力的な立体Y字路を探してみよう。馬込~大森あたりにありそうな気がする。

良い物件ご存じの方はご一報を! というか同好の士がいますように!

横須賀や長崎あたりにすごいのありそう

予想していたより難しかった「立体Y字路」探し。印象としては「あー、よくあるよね」なんだけど、いざ探すと見つからない、というよくあるもののひとつだった。悔しいので今後も引き続き探そうと思う。良い物件ご存じの方はご一報を。

あと、雨の時は無理せず雨宿りしよう。

冒頭の渋谷にある立体Y字路ではしばしば記念撮影が行われている。そりゃあここで撮るよね! って感じ。