プロの方の船に乗せてもらう

じつは、神田川の分水路には以前ちょっとだけ入ったことがある。

個人的に、神田川を手こぎのゴムボートで遡ったことがあって、その際に入口から中をのぞいてみたのだ。水路は奥のほうまでずっと続いていて、しかも明かりがまったくないので本当にまっくらだった。

暗くて怖い、なんて感じたのはこどもの頃以来だけど、とにかくそのまま引き返してしまった。

そこで、今回はそんな失敗のないよう、プロの方の船に乗せてもらうことにした。

案内してくださるのは勝どきマリーナの渡辺さん。小さな頃からずっと海や川に親しんでこられたとのことで、取材中、何をお聞きしてもすぐに分かりやすく教えてくださった。

頼りになる方です。

ロープを操る海の男。かっこいい。

ロープを操る海の男。かっこいい。

さっそく出航

勝どきマリーナのある勝どきから隅田川に出て、神田川へ向かう。

以前は手漕ぎでえっちらおっちらと進んだけど、今回はちゃんとしたモーター付きのボートに乗せていただいた。川にでると、さすがに速度が違う。時速は30kmくらいか。

よく晴れて暑い日だったけど、風が涼しくて、気持ちいい。

うーん、いいなあ、舟。

今回乗せていただくモーターボート。

今回乗せていただくモーターボート。

浜前橋の水門をくぐって出発します。

浜前橋の水門をくぐって出発します。

隅田川で見かけた動物たち。カモメと、

隅田川で見かけた動物たち。カモメと、

クロサギ。

クロサギ。

隅田川から日本橋川へ

佃大橋を過ぎたところで左に折れ、日本橋川(正確にはその支流の亀島川)に入る。

日本橋川は、箱崎付近から日本橋、神田橋などをへて、水道橋のあたりで神田川に合流している。おそらくは用地取得の都合で、そのほとんどの部分が首都高速に覆われている。

たしかに空は見えないけれど、これはこれで結構すてきな景色だ。まるで水の都に来たかのようでもある。

江戸橋ジャンクション付近。見上げる首都高はけっこうきれい。

江戸橋ジャンクション付近。見上げる首都高はけっこうきれい。

これは日本橋。

これは日本橋。

上越新幹線ガード下。ベネチア風味だ。

上越新幹線ガード下。ベネチア風味だ。

そして神田川に到着

しばらくすると、日本橋が神田川に合流する地点までやってきた。

ここにも、いきなり分水路の入口が待ち構えている。さっそく入ってみたいところだけど、まずは落ち着いて、他の分水路の入口をチェックして回ることにしよう。

水色の小石川橋の下に見えるのが分水路の入口

水色の小石川橋の下に見えるのが分水路の入口

河口付近まで見て回る

というわけで上の写真から向きを右側(下流側)にかえて、神田川を下ってみる。

たしか水道橋駅の近くと、秋葉原のあたりにも分水路入口があったはずだ。位置を確認しに行ってみよう。

こっちが河口(お茶の水方面)の方向です

こっちが河口(お茶の水方面)の方向です

分水路の入口をさがそう

御茶ノ水駅をすぎて、秋葉原の万世橋をくぐったところに、分水路の入口があった。

お茶の水分水路と書かれている。写真だと分かりづらいけれど、入口の天井の水面からの高さは2mくらい。低すぎてこのボートでは入れないため、ここは見合わせる。

お、入口はっけん。

お、入口はっけん。

「お茶の水分水路」。低すぎて入れない。

「お茶の水分水路」。低すぎて入れない。

神田川で出会った動物たち。これはカメ。ぼくたちのボートから逃げようと必死で壁をのぼっていた。

神田川で出会った動物たち。これはカメ。ぼくたちのボートから逃げようと必死で壁をのぼっていた。

こちらのカモは悠然としたもの。

こちらのカモは悠然としたもの。

そして水道橋の近くにも入口を発見。

ここは地上の道路脇からツタが垂れていて、なんだか自然の洞窟っぽい。すごくかっこいいのだけど、いろいろ検討した結果、ここもやはりやめておくことになった。

次回、もし機会があればぜひ入ってみたい。

水道橋のちかくにも入口がある。

水道橋のちかくにも入口がある。

真横から見たようす。ツタが垂れて洞窟っぽい。

真横から見たようす。ツタが垂れて洞窟っぽい。

最初に見つけた分水路に入る

そういうわけで、最初の分水路入口に戻ってきた。

渡辺さんの心配されていた、水面から天井への高さ、および川底から水面への高さもとくに問題がないようだ。

じつは百戦錬磨の渡辺さんも、この水路に入ってみたことはないらしい。ほとんど歩くような速さで、慎重に入口へ進む。

けっきょく戻ってきました。

けっきょく戻ってきました。

法律上の問題と、危険性について

法律上は、分水路に入ること自体に問題はありません。川の上はたとえていうと公道のようなもので、ボートを運転する場合に免許は必要なものの、立ち入り自体に制限はないのだそうです。

ただし、分水路はもともと立ち入りを想定して作られたものでないため、たとえば地上の地図にあたる海図は作られていません。そのため、潮の具合と水位を慎重に判断しないと、入ったが最後、出られなくなってしまう可能性もあります(上記のお茶の水分水路のように)。また内部は非常に暗く、5m先をみることもできません。

分水路に入るということは、そういう危険を伴うということでもあります。真似をすることはおすすめしませんし、もしも同様のことをされる場合は、かならず専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

読みにくいけど、上のほうに「水道橋分水路」と書いてある。 奥にはまったく明かりがさしていない。

読みにくいけど、上のほうに「水道橋分水路」と書いてある。 奥にはまったく明かりがさしていない。

中は本当にまっくらだ

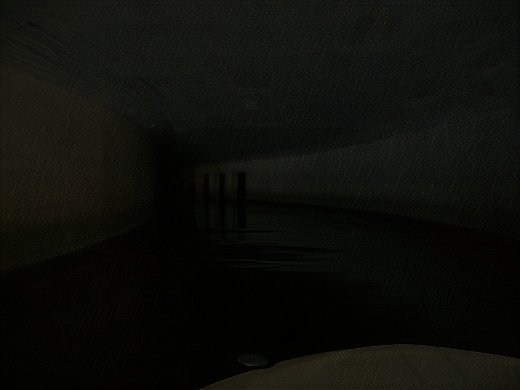

上の写真を見ると、奥のほうには明かりがなくて、先がまったく見えないのが分かる。

そして下の写真は、入口から20mほど入ったところから奥の方を撮ったもの。明るさを調整していないので、単にまっくらな画像にみえる。

上の写真から20mほど内部に入ったところ。肉眼ではこれくらいの明るさにしか見えない。よく見ると画面中央に白い壁、そして画面下に自分たちのボートが見える。

上の写真から20mほど内部に入ったところ。肉眼ではこれくらいの明るさにしか見えない。よく見ると画面中央に白い壁、そして画面下に自分たちのボートが見える。

これだけだとあんまりなので、画像処理ソフトで明るさを調整してみたのが次の写真。

これだと分かりやすい。奥に柱みたいなのが見える。

これだと分かりやすい。奥に柱みたいなのが見える。

水路が微妙に左にカーブしていて、奥のほうになにやら柱っぽいものが何本か立っているのが見える。

なんだあれは。さっそく近づいてみよう。

柱に近づいたところ。向こう側に行けるっぽい。

柱に近づいたところ。向こう側に行けるっぽい。

柱の向こうにはまだ別の水路があるみたいだ。

なんだかワクワクしてきた。暗くて怖いけど、向こう側に行ってみたい。どんなふうになってるんだろう。

ゴムボートに乗り換える

ただし、天井の高さの関係で、このボートでは柱のあいだをくぐることはできなさそうだ。

それよりなにより、今回準備したライトでは、光量が不足していて、これ以上さきに進むのは危険とのこと。

というわけで、残念ながらモーターボートでこれ以上すすむのは中止し、あらためて用意したゴムボートとハロゲンライトで、この先を一人で進んでいくことにした。

えっちらおっちらと漕いで行くのも、また冒険ぽくていい。

ゴムボートから撮影(ぶれていてすみません)。向こう側にもこちら側と同じくらいの幅の水路があるみたい。

ゴムボートから撮影(ぶれていてすみません)。向こう側にもこちら側と同じくらいの幅の水路があるみたい。

ふたたび柱の地点までやってきた。

見ると、向こう側にもおなじような水路が通っているらしい。2車線道路のようなものか。さっそく見に行ってみることにしよう。

ちなみに用意したハロゲンライトは45分でバッテリーが切れてしまうらしい。予備の手持ちライトもあるけど、とにかく今回は明かりが生命線だ。

慎重に、しかし長居をしないように進む。

向こう側の水路に渡ってみた

柱のあいだをくぐり、もと来たほうを振り返ってみる。

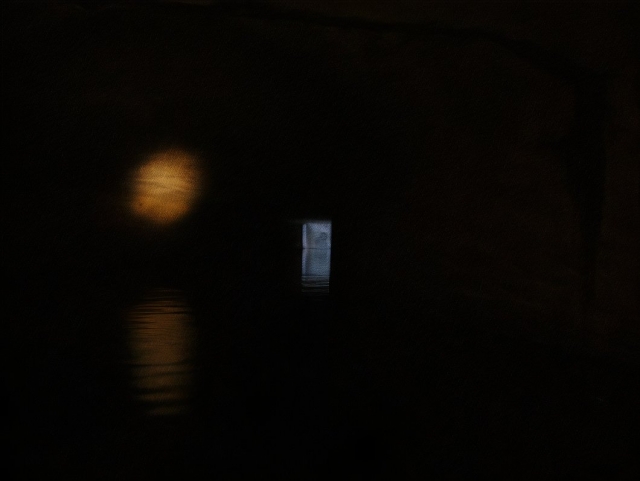

真っ暗だとおもっていたけど、分水路の入口からは昼の光がこうこうと差し込んできている。

そして左側(下流側)には水路がずっと奥まで続いているのが見える。おそらくこの先をすすんでいくと、さきほど見た水道橋のところの入口に出るのだろう。

右側の青い光は、もともと入ってきた入口。左側には水路がまだ続いているのが見える。

右側の青い光は、もともと入ってきた入口。左側には水路がまだ続いているのが見える。

そして反対側(上流側)を振り返ってみる。

やはりどこまでも水路がつづき、奥のほうは何もみえない。

東京に住んでいると、どんな夜道でも完全にまっくらということはあまりない。何も見えなくて怖い、という感覚を久しぶりに思いだしければ、どうぞ神田川へ。

上の写真の反対側。水路はずっと向こうまで続いている。

上の写真の反対側。水路はずっと向こうまで続いている。

まっくらな絵ばかりなのもどうかと思い、天井を見上げてみた。

げげ、なんだか気味の悪いものがいっぱいぶら下がっている。

規則的に並んでいるので、もともとはちゃんとした構造物だったものがサビたか何かしただけだろうけど、暗闇の中でみると気味の悪さが5割増しくらいになるようだ。

見上げると、天井には鳥の巣のようなものが出来ている。それとも単なるサビか。

見上げると、天井には鳥の巣のようなものが出来ている。それとも単なるサビか。

元の水路にもどって、あたりを見回してみる

ひととおり観察したところで元の水路にもどり、あらためて周囲を調べてみる。

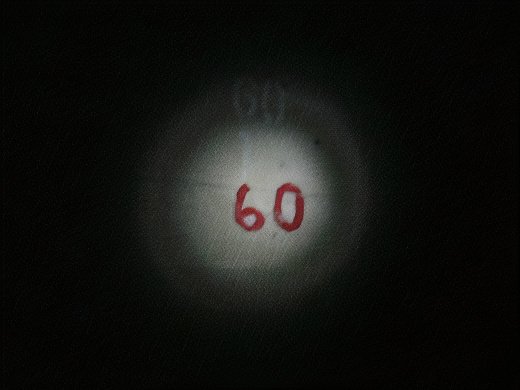

壁面を照らすと、赤い文字で数字が書かれているのをいくつか見かけた。おそらくは入口からのメートル数だろう。

「60」と書いてある。入口からのメートル数か。同様の数字は他にも頻繁に見られた。

「60」と書いてある。入口からのメートル数か。同様の数字は他にも頻繁に見られた。

上記の場合は、入口から60mの地点ということだろうか。目で見るだいたいの距離とも一致している。違うかもしれないけど。

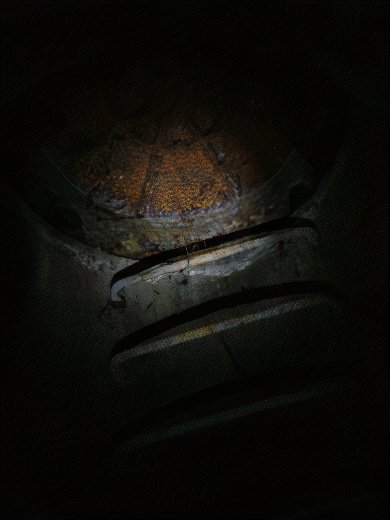

そして、壁面にかかるはしごもいくつか見かけられた。そこから地上に出られるようになっている。

はしご。上にたどっていくと……

はしご。上にたどっていくと……

天井に入口のマンホールを発見。はげしく錆びている。

天井に入口のマンホールを発見。はげしく錆びている。

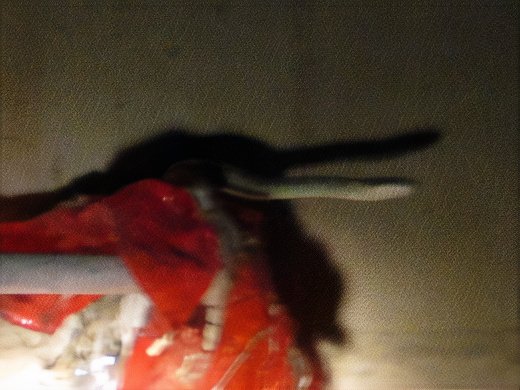

はしごには、たまに生き物が住んでいることもある。 たとえば次のような。

赤いビニール袋の上で何か動いてますよ・・。

赤いビニール袋の上で何か動いてますよ・・。

ヘビさんじゃないですか!

ヘビさんじゃないですか!

赤いビニール袋の上で、ヘビが首を伸ばす。たまにチロチロと舌を出すのが見える。

もしかすると、寝ていたところを、明かりで照らして起こしてしまったのかもしれない。だとすると、ごめん。でもこっちも結構おどろいたんだ。

勇気をだして進もう

たまに暗闇からバシャーン!と大きな音が響き、水路内に反響する。たんにコイか何かが跳ねているだけなのだろうけど、突然なのでびっくりする。

いろいろなものを見ているうちに、少しづつ怖くなってきてしまった。本当のことをいうと、もうそろそろ引き返したい。

ただ、奥のほうからかすかに車のクラクションが聞こえるような気がする。もしかするともう出口が近いのかもしれないとも思う。

がんばれ、もう少しだ。男の子でしょ!

親が子に言うような口調で、なぜだか自分自身にいい聞かせる。

さあ、では元の水路を進もう。頼りない明かりだけど。

さあ、では元の水路を進もう。頼りない明かりだけど。

何回かカーブを抜けながら、少しづつ進んでいく。

車の音は確実に大きくなっている。すぐそばをダンプカーが通り過ぎているようにも聞こえる。

次のカーブを曲がったところが、出口であって欲しい。そろそろ日の光がみたい。

この先に出口があるといいなあ。

この先に出口があるといいなあ。

ついに出口の明かりが見えた

さきほどの曲がり角を抜けると、車の音がいよいよ大きくなってきた。

その先に続くゆるやなか右カーブを進んでいたとき、そのさきにふいに出口の明かりが見えた。

夜の海に映る月あかりみたいな写真になってしまっていますが、昼の神田川です。

夜の海に映る月あかりみたいな写真になってしまっていますが、昼の神田川です。

左は天井を照らすハロゲンライトで、真ん中が出口の明かり。

外の明かりがこんなに嬉しいと思ったことはない。

よろこびのあまり写真をバシャバシャ撮りながら少しづつ進む。連続写真みたいにしようと思ったけど、あらためて並べて見るとそれほど面白くないことが判明。悲しい。

このよろこびを体験したいあなたはぜひ分水路へ、といいたいけど、さっきおすすめしないって書いちゃいましたので、やはりおすすめできません。

そして出口。達成感や安堵感でいっぱいになる。

そして出口。達成感や安堵感でいっぱいになる。

出口は飯田橋でした

外の景色には見覚えがある。飯田橋の駅前だ。

電車が通る音や車の音、駅前の喧騒が聞こえる。歩道橋からは手を振ってくれる方もいる。

自分から入っていったくせに、こうしてぶじ外に戻ることができたことを心底うれしく思う。出てきたばかりの出口をあらためて眺めてみると、あんなところに入っていたのかと思うほどまっくらだ。

出口を逆から眺めたところ。

出口を逆から眺めたところ。

駅前の歩道橋。手を振ってくれる方もいました。

駅前の歩道橋。手を振ってくれる方もいました。

右上の写真の丸い水路の入口に近づいたところ。 ここを入っていくのは危険すぎるでしょう。

右上の写真の丸い水路の入口に近づいたところ。 ここを入っていくのは危険すぎるでしょう。

飯田橋の地名の由来となる飯田橋。向こう側は飯田橋の駅。

飯田橋の地名の由来となる飯田橋。向こう側は飯田橋の駅。

飯田橋から上流の江戸川橋方面をのぞむ。

飯田橋から上流の江戸川橋方面をのぞむ。

神田川やその分水路は、いつも目にしてはいても、そこに下りてみることはめったにない。すぐ近くにあるのに、ふだん行かない場所。冒険はそんなところにもあるような気がする。

都会の川も、楽しい。

分水路はたしかにちょっと危険だけど、川を舟で巡ることそのものは楽しい。

モーターボートの運転には免許が必要だけど、3メートル未満の舟を手で漕ぐ場合などは免許が不要だそうなので(注)、今回のように、ゴムボートでためしに漕いでみることもできる。

都会の川もなかなか楽しいですよ。

(ただし、ライフジャケットを着用し、安全にはつねにご注意を!)

神田川を行く、ゴミの運搬船。千代田区などの燃えないゴミを、お台場の先の埋立処分場に運ぶ。運河としての機能もいまだ健在なのです。

神田川を行く、ゴミの運搬船。千代田区などの燃えないゴミを、お台場の先の埋立処分場に運ぶ。運河としての機能もいまだ健在なのです。

注:その後、読者の方からご連絡をいただきました。現在では、動力が1.5kw(2馬力)以下であれば、免許なしでも、船外機(モーター)つきの舟を運転できるのだそうです。うーん、試してみたい。情報ありがとうございました! 2005.8.17 追記