(ライター・西村)この「今年の新語」の企画そのものは、最初は飯間先生が個人的に始められた企画ですよね? 他の流行語大賞みたいなものと何が違うのでしょう?

三省堂 辞書を編む人が選ぶ「今年の新語2016」とはなんなのか

「今年の新語2016」は、正しくは「三省堂 辞書を編む人が選ぶ『今年の新語2016』」という企画である。

今年流行った言葉やモノ、その年を象徴する漢字などを決めるイベントはすでにいくつもあるのだが、それらの企画とこの「今年の新語2016」は、いったい何が違うのか?

今年流行った言葉やモノ、その年を象徴する漢字などを決めるイベントはすでにいくつもあるのだが、それらの企画とこの「今年の新語2016」は、いったい何が違うのか?

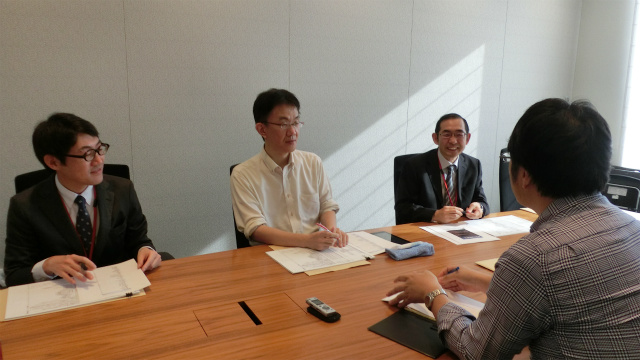

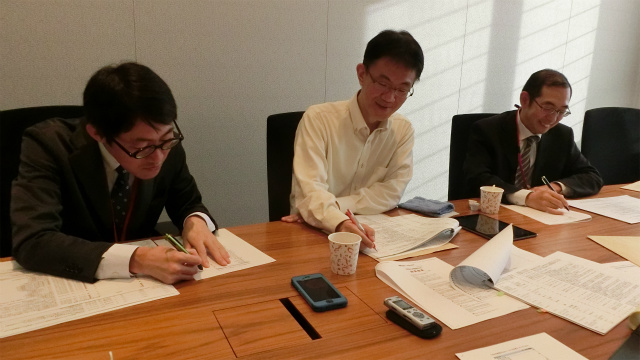

左から、三省堂の佐藤さん、飯間先生、三省堂の奥川さん

企画を主催している三省堂から、奥川さん、佐藤さん、そして、すでにデイリーポータルZでは、漫画雑誌から用例採集した記事などでおなじみの国語辞典編纂者、飯間浩明先生にお集まりいただき、話を聞いてみた。

(国語辞典編纂者・飯間先生)そうですね、「今年の新語」は、ひとことで言うと「その年を代表する言葉(日本語)で、今後の辞書に掲載されてもおかしくないもの」です。

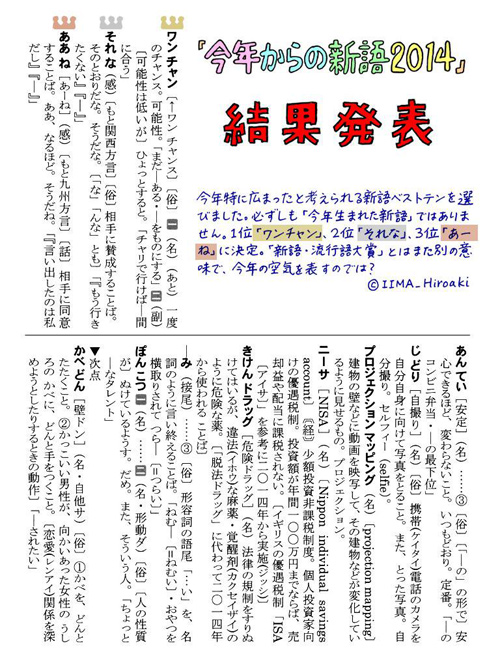

2014年に「今年からの新語」ということで始めたんですが、昨年から三省堂さんといっしょにすることにしたんです。

2014年に「今年からの新語」ということで始めたんですが、昨年から三省堂さんといっしょにすることにしたんです。

(三省堂・奥川さん)今年は、発表会も大々的に会場を借りて行うことにしました。

(三省堂・佐藤さん)応募はTwitterのハッシュタグ「#今年の新語2016」でツィートしていただく他に、応募フォームで送っていただくこともできるんですが、すでに1400件ほど(※11/8時点で1800件に増えています)投稿は集まってますね。

過去の受賞の言葉を見てますが、この「今年の新語」は、普通の流行語大賞みたいなのとは違って、かなり実感がこもってるというか、本当に「ああ、今年から使われるようになってきたな」っていう感じがあるんですよ。

(デイリーポータルZ編集・古賀)ただの流行語じゃなく「今年からよく使われるようになった言葉」ってのが、メチャメチャいいところなんですよ! サイコーですよ。だから、これをただの流行語大賞みたいなのと勘違いしてほしくない。これは駅前で叫びたい。

古賀さん……あ、ありがとうございます。

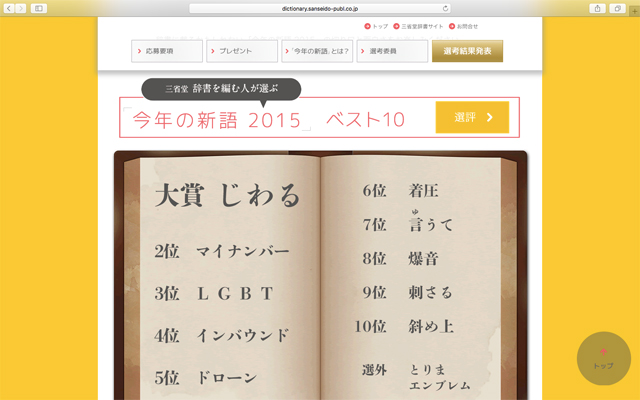

じっさい、昨年までのものを振り返ってみても、なるほどなって思うものが多いですし、過去の言葉のような気がしないんです。

2014年の新語は「ワンチャン」

今みても古びてない言葉がおおいでしょう? いっときだけ流行って次の年からは忘れられる言葉じゃなく、今後も、日本語の仲間として長く使われそうな言葉をなるべく選びたいんです。

「LGBT」とか「自撮り」なんかは今年も普通に使われてました。

2014年のいちばん最初は「今年からの新語」と「からの」がついてましたけど、今はついてないんですね。

そうですね、語呂ですとか、語感ですとか、短さとか……わかりやすさですね。(三省堂で主催してやるのは)去年が最初だったんで、応募のハードルをあげたくないというのもあります。

「これ今年からじゃない、もっと前から使ってた」とか逆に「これは今年だけしか使わないじゃないか」という言葉をはじいて行くと、無くなっちゃうんですよ。

気になった言葉は、とりあえず、どんどん送ってほしいということですね。

最初の部分で全部門前払いにしてしまうと、実はあとで考えると、これ……残るかもねっていうのがあったりするんですよね。

そういう意味で、言葉ってどう転ぶかわからないので、例えば絶対今年しか使わないだろうっていうもの……そうですね「センテンススプリング」とかね。

そういう意味で、言葉ってどう転ぶかわからないので、例えば絶対今年しか使わないだろうっていうもの……そうですね「センテンススプリング」とかね。

「週刊文春」の隠語ですね。

案外定着するかもしれない。だから、遠慮せずどんどん応募していただきたいんです。

あの話に限っていえば「文春砲」といういい方が、もしかしたら定着するのかな、という感じはありますね。

スクープ連発の週刊文春のイメージ

「次、文春砲が来るんじゃないか? あの案件も」みたいな言い方はしますね。

さすがにね「文春」っていう固有名詞が一般名詞化することはないと思うんですが。

まあ「砲」という言葉ですよね。募集のハッシュタグで投稿されてる方がいましたが、接尾語として使う例がけっこうありますよね。

「日銀砲」(市場介入のこと)とかいいますもんね。

ですから、応募は遠慮なくしてほしいんです。そのうち、実績ができてくると、三省堂のこの賞は言葉の「定着」を評価するイベントなんだと、一般に周知されるんじゃないかと。

その「理念」を「定着」させたいですね。

いったん広告です

「アモーレってなんですか?」

さて、今まさに選考中だと思いますが、飯間先生が気になる言葉ってありましたか?

気になるのでいうと「アモーレ」ってのが秋口に多いんですけど、これなんですか?

これはサッカーの長友選手の交際宣言で使った言葉ですね。「ぼくのアモーレ」って使ったんですね。

中森明菜の「ミ・アモーレ」のイメージしか無いですね……でも、わかりました。

イタリア語? ですよね。イタリア語由来の外来語ってあんまりないから、目新しさがあるのかも。これって「恋人」の言い方が時代によって変化してきているのかなとも思いました。今、「カレシ」「カノジョ」のほかにも「ツレ」とか言ったりしますよね。

「カレシ」「カノジョ」って政権、長くないですか?

長いですね、……そもそも「私の恋人」って言うのかちょっと疑問ですね。昔は「私のいいひと」なんていったりしましたね。

「れこ」とか「れき」なんていい方もありましたね。江戸時代のいいかたですけれど、「これ」を「れこ」と逆さまに言ったわけです。「ギロッポン」とか「シーメー」みたいな言葉のルーツですね。

つまり、「恋人」って言葉がちょっと露骨なんですよね。だから使う方の心理としてちょっと言い換える。

恋で人だからね。

でも定着すれば……。

いやー、アモーレ無い気がするなー。

いやー、アモーレ無い気がするなー。

日本のラテン化度が測れる……「俺のアモーレ」って言ってるひと、見てみたいなー。そういう意味で定着してほしいですけど。

「KY」は10年選手

略語けっこうきてますね「KSK」とか。これはDAIGOのプロポーズの言葉の「結婚して下さい」でしたかね。

こういう言葉も重要ですから、例えば「KY」なんてもう10年使われてますからね。10年選手です。

「KY」10年?

えーっ、10年ですか! 「KY」10周年するべきじゃないですか。

まだまだ新人と思ってたのが、いつのまにか中堅になってる感じ

どうですか、奥川さん、KYは2006年ぐらいからあらわれはじめましたよね。

たしか、2007年に流行語大賞の候補になったんですよ。

学生が爆発的に使ってるなと私が感じたのが2007年ごろです。いずれにせよ、それぐらいから使われてるのは確実ですね。

KYはすでに掲載済み

突如出現した「PPAP」をはじめて見る

先週ぐらいから急に「PPAP」ってのがものすごく来るようになったんですが、なんですかこれ?

小学生が、登下校でめちゃめちゃ歌ってますね。ピコ太郎という芸人がyou tubeで歌って流行ってる曲です。

ポンポコピーのポンポコナーかと思いました。

寿限無! 勘違いに味わいがありすぎます。でもこれは、ペンパイナッポーアッポーペンです。動画をご覧になったことがないのなら、ご覧になった方がいいですよ。短いですから。

「PPAP」をはじめてみる国語辞典編纂者

なるほど、フレーズに意味はまったくないんですね。

なぜこれが受けてるのかさっぱりわからないですけれど。

ナンセンスだからでしょうね。意味がわからなさすぎて、逆に面白くなっちゃった。

PPAPが来年以降も使われて行く可能性は低いと思いますけど、言葉のもつ一面を垣間見た感じはします。LGBTもそうですけど、アルファベットの略語でも新語なんですね。

そういうのは昔からあって、例えば、「もててもててこまる」という意味で「MMK」ってのがあるんですが、これは海軍の隠語が発祥なんて言われてますね。

え! 海軍? 70年以上前ということですか?

そうです。こういった略語は昔から多いんです。ですからKYみたいなものもちゃんと拾っていかないとダメなんです。

電文や暗号を略することを考えれば、アルファベット略号が海軍発祥なのもうなずける

いったん広告です

「炎上」は「バズる」の一種?

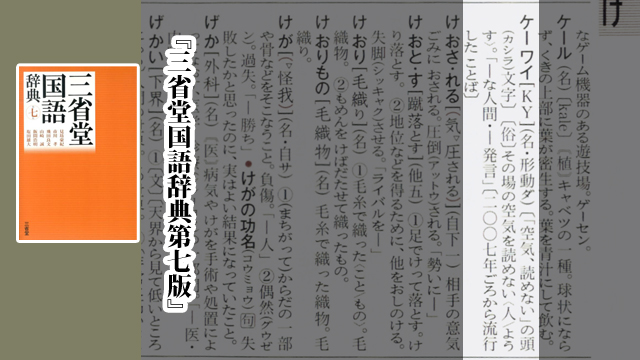

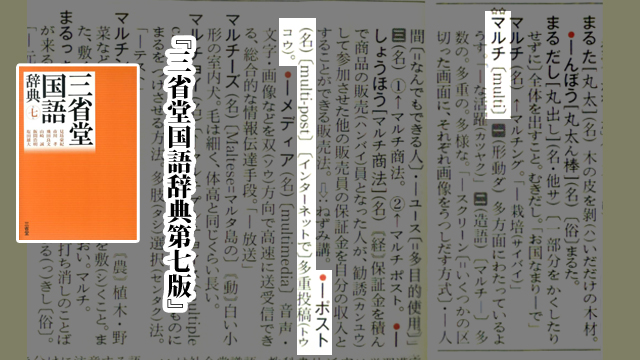

僭越ながら、私「バズる」という言葉を投稿させていただいたんですが、これ三国(三省堂国語辞典)に「バズワード」は載ってましたが、SNSなどで記事が大量に拡散されるという意味の「バズる」は載ってませんでした。

バズワードは載ってる

そうなんです。「バズる」は最新版(第七版)の編集のときにはまだそれほど使われてなかったんですね。

ぼくらは、ネットに記事書いてたりしますから、「バズる」はよく使うんですけれど、一般的にどれほど使われてるかがわからないんですね。

まず、一般の人はいまやみんなネット見てるんです、ですから、ネットで広まっている言葉というのは、一般に広まっている言葉と考えてもいいと思いますよ。

「バズる」ってどっちかというと褒め言葉ですか?

褒め言葉なのかな……「炎上」ではないんですが……広義の炎上もちょっとは入るんじゃないですか?

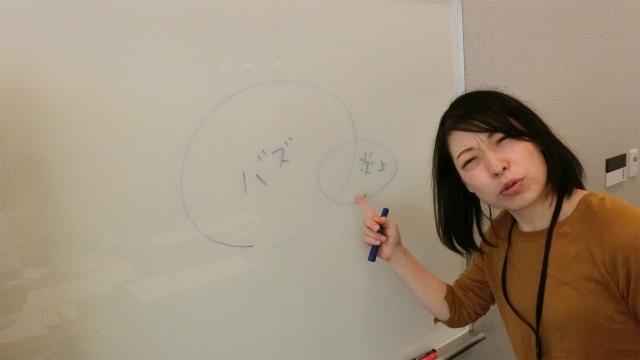

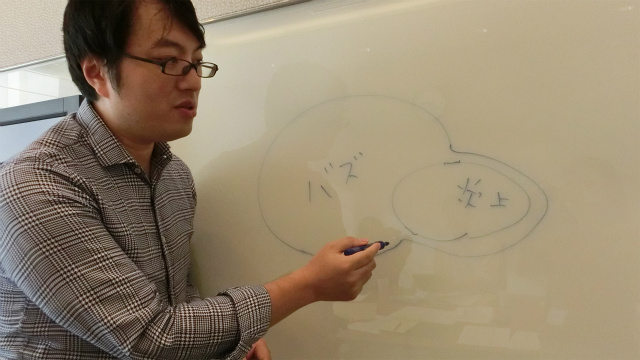

「炎上」の一部が「バズる」

なるほど、バズの中に炎上の一部を含む感じですね。でも、むしろこうじゃないですか?

バズの中に炎上がある

そうか、バズってない炎上はないか……。

とにかく、バズが褒め言葉とか貶し言葉かといわれるとちょっと微妙ですね。ただ、バズも、もともといい意味の言葉ではないんですよね。

とにかく、バズが褒め言葉とか貶し言葉かといわれるとちょっと微妙ですね。ただ、バズも、もともといい意味の言葉ではないんですよね。

「ハチがブンブンうるさい」という意味ですね。「炎上」の方は歴史が古くて、第6版の2008年から三国にも載ってますし、NHKニュースでも(ネットの方の意味で)炎上っていいますね。

炎上は載ってる

昔は「祭り」なんていいましたよね。

言ってました。なつかしいなあ。2ちゃんねる用語ですよね。

「祭り」は2ちゃんねる用語なので載せませんでしたけれど、「炎上」は第6版の2008年から入れてますから、ずいぶん古い言葉ですね。

今は廃れましたけど、NTTのことを昔「みかか」って言ってましたね。

今は廃れましたけど、NTTのことを昔「みかか」って言ってましたね。

いってましたね……。

え、知らない。なんで?

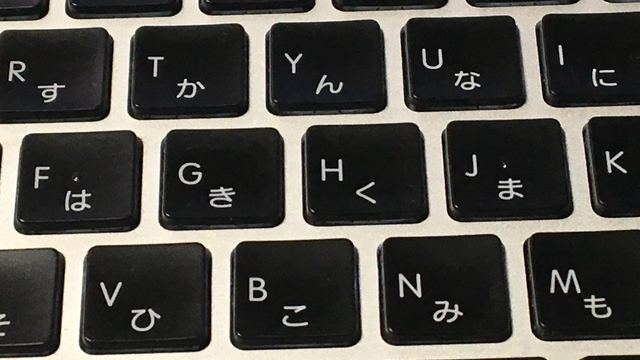

パソコンのキーボードみてもらったらわかると思うんですけど、NTTって押すと、ひらがなが「みかか」って出るんですよ。

かな入力でNTTを押すとみかかになる

あーっ、なるほど!

ダイヤルアップ接続のころは、ネットにつなげればつなげるほど電話代がかかってたので、「今月はみかか代が大変だ」みたいに使ってたわけですね。

これ、ネット死語ですよ。

そうか、ネットの新語もいっぱいあるけれど、死語もそれぐらいいっぱいあるはずですよね。

「オマエモカー」とか完全に死語ですよね。

……それ「オマエモナー」でしょ。

あぁそうだ、ブルータスみたいな感じゃなかった。

ネット死語の記録「(木亥火暴)」

しかし、そういうのも大事にしないといけないんですけどね。これ、だれが記録するんだっていう話があるんですよ。最近のネット用語ならいいとして、90年代のパソコン通信用語をつぶさに記録している人っているのかな。

資料価値のある形で記録してる人がいるのか……。ログは残ってんのかなあ……。

……ちょっと話かわるんですが「爆」っていうのが、昔は爆笑の意味じゃなかったというひとがいてですね。廃れてはいませんけど、昔と今とで意味合いが変わってきている言葉ですね。

パソコン通信のころの「爆」は爆発だったんです、つまり、地雷を踏むようなことを言って、そのあとに「爆」と書く。

自虐的なことを言ったあとの照れ隠しのような意味合いで「爆」って使ってました。

たしかに今でも恥ずかしいときの意味でも使ってる人もみかけますね。

西村さん、ではその恥ずかしいときに書く「爆」を強調するとどうなります?

え「爆」を強調ですか……「かくばく」?

「かくばく」って言ったでしょう?

いいましたね……核爆発の「核爆」ですね……書き方も「木」「亥」に「火」「暴」で「木亥火暴」なんですよ。

知らなかった……これはパソコン通信用語ですか?

そうですね……パソコン通信のときはこんなの使ってましたね。2ちゃんねるだと「たまに使う人みたことあるな」って感じでしたから、それこそ、90年代初頭から使われてたんでしょうね。

私もわりと早くからインターネットやってるほうだと思いますけど、「木亥火暴」はないですね……。

世代の差みたいなものが出ますね。

復活するネット死語とネチケットが廃れた理由

そういえば、昔のインターネットで使った言葉でいま復活してんなって思ったのが「マルチポスト」ってのがあって。昔はインターネットでやっちゃいけないことでよく言われましたけど。でも最近、インスタグラムとツィッターとフェイスブック同時投稿で「マルチポスト」っていうんですね。

それは嫌われる行為としてですか?

いや、そういう意味あいはあまりなく、ただの同時投稿というだけの意味ですね。

なるほど。

あ、みなさん「マルチポスト」を用例採集してる!

新しい言葉の使われ方を聞いたらすぐにメモ!

いやね、なぜいまこれメモにとったかっていうと、マルチポストは「多重投稿」の意味で早くから載せてるんです。でももう削除候補だろうなーと思ってたんですが、そうでもないなと。

削除候補の「マルチポスト」

ネットマナーっていうんですかね。

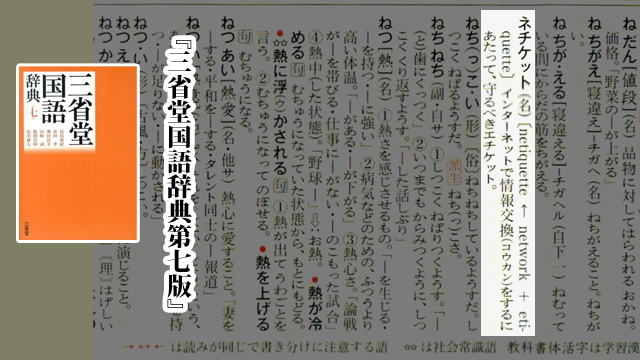

「ネチケット」なんていいましたね。

ネチケット! ぐわーっ、懐かしい!

「ネチケット」はまだ三国に載ってるんです……これは削除候補ですかねえ。

今はなんていうんでしょう? ネットモラル?

ネットリテラシー? でも、微妙に意味がちがいますね。

そもそも、エチケットとマナーで意味が違いますからね。

エチケットは「人を不愉快にさせないための心配り」、マナーというのは「文化や習慣に基づいて決まっているもの」だから例えば、西洋で麺類をズルズルっと食べるのは「マナー違反」で「エチケット違反」ではない。日本だと麺類を音立ててすすりますから。

だから「ネットのエチケット」という言い方はピンとこなかったのかもしれないですね。あれはむしろマナーでしょうという感覚があったんですね。

エチケットは「人を不愉快にさせないための心配り」、マナーというのは「文化や習慣に基づいて決まっているもの」だから例えば、西洋で麺類をズルズルっと食べるのは「マナー違反」で「エチケット違反」ではない。日本だと麺類を音立ててすすりますから。

だから「ネットのエチケット」という言い方はピンとこなかったのかもしれないですね。あれはむしろマナーでしょうという感覚があったんですね。

ネットのルールはエチケットというよりも、文化という側面が強いのですよね。

こちらこそが削除候補?

いったん広告です

「運営」に感じる愛と依存、そしてメトニミー

古賀さんも新語、投稿してましたよね。

えーと「運営」ですね。これは最近よく使われていて、アイドルグループなんかの「運営がしょぼい」とか、そういう言い方をするんですよ。

なるほど、運営者のことか。おもしろいですね。言葉の使い方としては例えば営業の業務をする人を「営業」と言ったり「販売」とか「技術」とか、そういう言い方なんでしょうね。

オトナ語を応用した言い方なんでしょうね。ニコニコのひとたち(ニコニコ動画のユーザー)の言う「運営」って言葉に、ものすごく愛と依存を感じるんですよ。すごく頼りにしてて……でも褒め称えるだけでなく、すぐけなすんですよね。運営しょぼいって。

アイドルグループは「運営」がいるんですよね。プロデュースしているところがあるっていうのが、ファン側も承知して見ているということですよね。

わたし「公式」も投稿したんだ。

ツィッターとかSNSで言うところの「公式」は、メーカーのことなんですよね。「公式が反応した」とか。

これってどういうことなんでしょうかね。「携帯」が電話の意味になっちゃったみたいなことでしょうか?

そうですね、これはむしろ「換喩(かんゆ)」ってことですかね。例えば「おいちょっとそこのメガネ来い」みたいな。

あー、なるほど。それだ。

メトニミーともいいますが、これは覚え方があって「目と耳」って覚えるんです。つまり、目と耳のような近い関係にあるものね。つまり、メガネとそれをかけている人、営業の業務をする人を「営業」、運営する主体を「運営」っていうことだと思います。

運営も公式も換喩だ! なるほど、もう、私の中では完全に終わりました。納得です。今日はよく寝れそう。新しい概念を得た。

「ゲス」が言語学的にややこしいことになっている

言語学的なプロセスを経て広まってる言葉がありますね。例えば、名詞の動詞化でいえば「ゲスる」ですかね。

もともと「ゲス(下衆)」という言葉は源氏物語にも出てくる古い言葉で「身分が低い人」という意味だったんです。

もともと「ゲス(下衆)」という言葉は源氏物語にも出てくる古い言葉で「身分が低い人」という意味だったんです。

例の騒動以降、不倫すること=「ゲスる」という感じになってきてますね。

「ゲスる」はバンド名の固有名詞が元になってますが、それよりも前から使われている「ゲスい」という言葉もあって、週刊誌的な覗き見趣味のような意味になっていますね、そういう意味でゲスに新しい意味がどんどん派生していってるのかもしれません。

「ゲスる」と「ゲスい」で意味が微妙に違うということか。ややこしい話になってきてますね。

「ハゲ散らかす」10周年パーティー

「ハゲ散らかす」とかも最近よくいうかなって思ったんですが。

「散らかす」ですか、これもけっこう古い、これもほぼ10年選手じゃないですか。

※用例採集の記録を確認したところ(はげちらかす/笑っていいとも!増刊号・2007.8.19 発言者・Gackt)となってました。(飯間)

これも10年ですか! 「ハゲ散らかす」10周年パーティーやらないと、盛大に。たしかに散らかすは読み散らかすとかもうだいぶん前からあるから……。

「ハゲ散らかす」髪の毛が散ってるイメージ?

「歌い散らかす」、「エモ散らかす」ともいうのか。

「エモ散らかす」ってのは「すごくエモい」ってこと?

そうですね。「散らかす」が「超◯◯」みたいな強調語になってるんです。

ちょっと前までは「ハゲ散らかす」にしか使わなかった言葉が、最近何にでもつくようになってきたと。そうですか。これは注目すべきかもしれないですね。

「萌え散らかす」なんてもいいますね。

応用範囲がぐっと広がることはよくありますよ。例えば老人力の「力」とか。赤瀬川原平さんの「老人力」って本が出て、それまで「持久力」とか「戦力」みたいなものにしか使ってなかった「力」を「あ、老人に力がいいんだったら他にも「力」つけていいじゃん」となったんですね。

女子力だ!

鈍感力なんてのもありましたね。

「エモい」和語化の可能性

ぼくは「エモい」の感覚があまりよくわからないんであまり積極的に使えないんですけど……エモーショナルなんですよね。例えば「寂れた商店街がエモい」みたいな使い方であってるんでしょうか?

あってますよ、それでいいと思います。わたし、このまえ牛久大仏を見に行って、一緒に見に行ってた石川くん(デイリーポータルZ編集)が「エモい」ってずっと言ってました。タイトルにも「エモい」入れましたね(「「でかい!」「エモい!」「恐れ多い!」三段階で感じる巨大物のでかさ」)。

伝わるかどうかはわからないけれど、タイトルに入れるってなかなか勇気がありますね。

インパクトがあるから、意味とかよく考えずそういうのつい使っちゃうんです、ウェブライターは。

そうだね、ウェブライターは流行ってる言葉探しも仕事のうちだからね。

この「エモい」という言葉ね、すごく従来の日本語的な形容詞なんですよね。「うまい」とか、「とろい」みたいな。だからそのうち日本語と混同されるようになるかもしれませんね。そうなると「さぼる」とか「いくら丼」みたいに「えもい」と書かれることも出てくるかもしれないですね。

「いくら」はたしかロシア語でしたね。「さぼる」はフランス語かな?

たしかに、実際に「えもい」ひらがなで書くと妙にしっくりきますね。

たしかに、実際に「えもい」ひらがなで書くと妙にしっくりきますね。

妙に和語っぽい「えもい」

ちょっと「きもい」感じもしますね。

ひらがなで書くのが内側、カタカナは外側

そういえば「きもい」は「キモい」ってカタカナで書くことが多くないですか?

そうか、それも不思議ですね。なんでしょうね「キモい」というのはあまり馴染みたくないからカタカナなんでしょうかね。

距離をとりたくなるとカタカナで書くんです。「センセイ」とかそうですよね「先生」と漢字でかけば私の先生ですが、カタカナで書くとちょっとバカにしたような距離感が出るんです。

距離をとりたくなるとカタカナで書くんです。「センセイ」とかそうですよね「先生」と漢字でかけば私の先生ですが、カタカナで書くとちょっとバカにしたような距離感が出るんです。

先生とセンセイの距離感

他人ぽさ、距離感めっちゃ出る! 確かに、嫌いな食べ物とかカタカナで書くかもしれない。

そうですか? ラーメンとか大好きじゃないですか?

ラーメンは好きですが、前に納豆が嫌いな人からメールをもらって、納豆のことを「ナットウ」ってカタカナで書いてあったんです、なんかちょっと合点がいきました。

カタカナは外側、ひらがなは内側みたいな意識があるんでしょうか。

そうですね。ただ、外来語をカタカナで書くというのは明治以降です、例えば、阿テ河荘民の訴状(鎌倉時代の農民の訴状)はカタカナですし、野口シカ(野口英世の母)の手紙とかはひらがなで書かれてますから、明治以前は使う人によって使う文字が違ってたんです。だから、ひらがながやわらかい、カタカナがカタイというイメージは今のひとの感覚ですね。

明治以降でカタカナとひらがなの距離感の感覚ってのがはぐくまれたんですね。

文字の使い分けでニュアンスがでるってのがおもしろいですね。

特にネットは文字の書き方がすべてですから、そういうところにこだわるかもしれないですね。

「うp」とか「おk」みたいなのもそうですね。

「うp」「おk」みたいなのは変換の足りないところをそのままにしてるわけですね。漢字がだんだん簡略化されてきた歴史に似てますね。

おそらく、辞書で扱おうとすると、「OK」の項目の中に、表記欄をつくって「俗に「おk」とも書く」みたいに書くかな。これ、奥川さん、三国の次の版でそうする可能性もありますね。

今回、文化庁が調査したんですよね、こういう表記を見たり使ったりしますか? という。

「国語に関する世論調査」で、「うp」「おk」を使いますかって、税金をつかって何という調査をしてるんだと。

いやまあでも大切なことだと思いますよ。

そうですか。

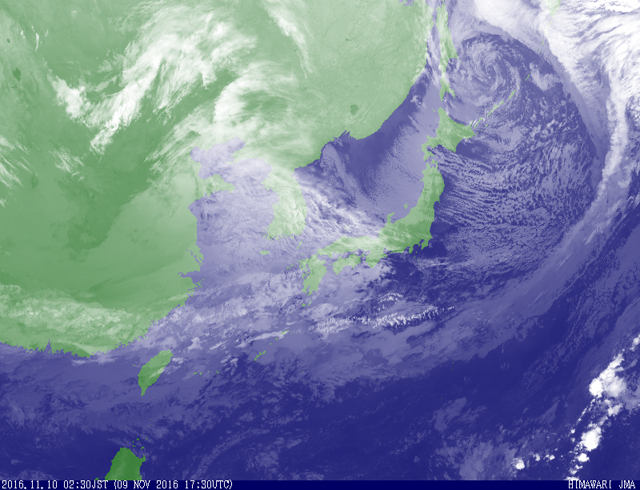

言葉は「気象衛星から見た雲」

これ、まとめになるかどうかわかりませんが「言葉は変化する」というのは言語学者にとっては常識でありまして「移りゆくこそ言葉なれ」という表現もあるぐらいでして、言葉は変わるんですね。

ところが、それを「乱れる」という価値判断を伴った言い方で表現する人もいる。言葉の乱れはけしからん。と、けれど、私はそうは考えてなくて、私は言葉は気象衛星から見た雲のようだという比喩を最近考えついたんです。

雲は朝に晩に表情をかえますね、色も変われば、形も、でも、その気象衛星で上から雲を見ていますと、変わるんですけれど、いつも、依然として雲なんです。

ところが、それを「乱れる」という価値判断を伴った言い方で表現する人もいる。言葉の乱れはけしからん。と、けれど、私はそうは考えてなくて、私は言葉は気象衛星から見た雲のようだという比喩を最近考えついたんです。

雲は朝に晩に表情をかえますね、色も変われば、形も、でも、その気象衛星で上から雲を見ていますと、変わるんですけれど、いつも、依然として雲なんです。

たしかに、似たようなところから、似たような雲はわきますね。

つまり、雲は変わらず雲であって、10年前の雲と、今の雲が全く違うということはない。

日本語も、語尾がかわったり、あっちこっち変えてるんです。変えてるんですが、依然として昔も今も日本語なんです。

千年前の言葉も、今の言葉も一緒なんです。主語述語、修飾語の構造。大づかみでいうと、品詞も変わってない。

言葉って変わるようで変わってないですね、という気がしますね。

日本語も、語尾がかわったり、あっちこっち変えてるんです。変えてるんですが、依然として昔も今も日本語なんです。

千年前の言葉も、今の言葉も一緒なんです。主語述語、修飾語の構造。大づかみでいうと、品詞も変わってない。

言葉って変わるようで変わってないですね、という気がしますね。

言葉は雲

日本語が変化しているといっても、大枠で日本語のルールの中で変化してますからね。

そうです、いろいろ新語は出てきてるんですが、西村さんがおっしゃるように、ちゃんと法則に基づいてるんです。エモいというのだってそうだし、名詞の形容詞化や動詞化だとか、メトニミーがとか、そういうルールに基づいて新語が作られている。

どうしてこういう言葉が広まってるのかな? というのを言葉の内部の問題として考えると、ちゃんと論理的に説明できたりするんですよね。

そこが面白いと思いますね。

こういうのでまとめになりますかね。

どうしてこういう言葉が広まってるのかな? というのを言葉の内部の問題として考えると、ちゃんと論理的に説明できたりするんですよね。

そこが面白いと思いますね。

こういうのでまとめになりますかね。

大丈夫です、とれ高があふれかえりましたね。

あ「とれ高」ね。

そう「とれ高」ね! とれ高、とれ高。

「とれ高」ってのはつまり、取材をして、どれだけ材料があつまったか、ということですか。

そうです、もともとテレビのバラエティ番組が使い始めて広まってますね。

「モヤさま」ですね。「とれ高大丈夫?」みたいなことを言うんですよ。たぶん、テレビ業界ではずーっと使われてたんでしょうけど、でも、この言葉を得てから取材の時「とれ高どうっすか?」って、確認しやすくなりましたよ。

新しい言葉ができると、コミュニケーションしやすくなりますよね。

なるほど、そうですか。

いまさらですけれど、言葉って便利ですよね。皆さんご存知とは思いますが……。

「今年の新語2016」まだまだ応募可能です!

すっかり忘れているかもしれないが、このインタビューは「今年の新語2016」についてであった。

「今年の新語2016」の新語の投稿は、11月30日まで応募可能だ。

ツイッターにハッシュタグ「#今年の新語2016」をつけてつぶやくか、公式サイトからフォームで投稿できる。

みんなもどんどん投稿しようぜ!

「今年の新語2016」の新語の投稿は、11月30日まで応募可能だ。

ツイッターにハッシュタグ「#今年の新語2016」をつけてつぶやくか、公式サイトからフォームで投稿できる。

みんなもどんどん投稿しようぜ!