裏山の山頂にある四角い石、三角点とは

私の生まれ故郷、神奈川県厚木市西部のニュータウンの裏山としてそびえる鳶尾山(とびおさん)は近隣住民の初日の出鑑賞スポットである。

標高は234m、ハイキングコースも整備されており、ゆっくり歩いて1時間もあれば登り切れる。見晴らしのよい山頂広場には規則性を持った、なにやら由緒のありそうな石が埋め込まれている。

このストーンヘンジの箱庭みたいな列石の中央のやつは「一等三角点」という。

明治に入り、精度の高い日本地図を作るために導入された三角測量のための基準点で、日本地図はこの三角点のおかげで日本の形を保っているともいえる、ありがたさの煮こごりのような石なのだ。

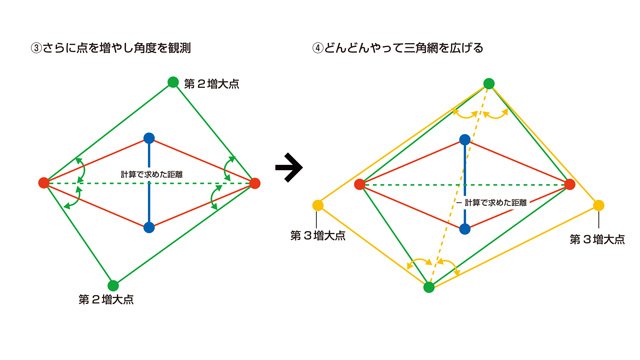

三角測量とはその名の通りでかい三角形を作って辺の長さを測る。

だが何十キロメートルにもおよぶ辺の長さを直接測るのは大変なので、まずはがんばって3~10kmほどの2点間の距離を正確に測った基線という線を設置する。

そこから頂点(これが三角点)を決めて三角形の内角を測っていくことで位置や長さを算出していくのだ。

こうして三角形を次々と鎖のように繋げ全国を測量した。つまり日本は無数の三角形に覆われているのだ。

<国土地理院WEBサイト「一等三角点を散歩する」より引用」>

明治15年、全国の三角測量を始めるための基線が下溝村(現在の神奈川県相模原市)と座間村(現在の神奈川県座間市)に設けられた。日本最古の基線のひとつ、「相模野基線」である。

その相模野基線から三角形を作るために設置された、いわば最古の三角点のひとつがこの鳶尾山の一等三角点なのである。

測量士の友人がいるのでざっくり知ってはいたものの、現場はなんか野ざらし感があったのだが、最近案内板が掲げられ、この石が何気にすごいということが、ふらっと来た人にも周知されるようになった。

そうか、三角形か、といってもその場に立って見回してもいまいち実感がわかない。なんせ相模野基線の長さが約5km、鳶尾山までの各辺が約10kmにおよぶ巨大三角形なのだ。地図を作るための三角形を地図を見ることでしか実感できないとは。

この最古の三角形の壮大さを体感するために私にできることはなんだろう?歩くことだ、歩くしかない。

まずは相模野基線を歩く

鳶尾山の一等三角点と相模野基線が織りなす三角形を歩こうぜ!といっても前述のようなきれいな直線で回るには畑や私有地、壁面や崖をぶちやぶって進軍しなくてはならず、なるべく直線でねみたいな感じでコース取りをするとこのようになる。

鳶尾山は地元感満点でスタートしやすいし、なんせ山頂なのでここから降りていくのが楽でいいかと思ったが、やはりここは三角形の「底辺」として引かれた相模野基線からスタートするのが筋というものだろう。まずは北端の下溝村一等三角点へ向かった。

古くから養鶏がさかんだった麻溝台地域で今でも鶏舎や卵の直売所が立ち並ぶ「たまご街道」から路地に入り少し行くと建物の間に小さな窪みのような敷地があって、一等三角点の敷石が設置されている。

ここが近代日本地図の発祥地かと思うと感慨深い。ここと南に設置された座間村の三角点間の距離、5209.967mが測定され、基準線となった。

基線はとにかく正確に測定されることが重要だったので、平坦で見通しがよい場所が選定されたという。

ここから南に向かってひたすら歩くのだが、相模野基線の中央には明治35年に観測のために設けられた中間点というものが存在し、現存しているので立ち寄っていこう。

中間点は桜並木

小田急相模原駅から北上して三角点に着き、そこから南を目指すのでまた駅方面に向かう、ふつうに考えたら効率が悪すぎるコース取りで道を行く。

三角点は地表に付けられた目印だが、注意して見ると道端には幾多の目印が刻まれていることに気付く。

三角点に引っ張られて足元を眺めながら40分ほど歩き、小田急相模原駅につながる小田急線の線路を渡ると、閑静な住宅地に相模野基線中間基点を案内する看板が立っていた。

いやあ着いた着いた、でも中間点というぐらいだからまだ先を目指さねばならないし、じゃあねまたね、と去ろうとしたが看板には大切なことが記されていた。

あやうくここまで来て中間点を見逃すところだった。

南端点へと向かう私を送り出してくれたのは河津桜が咲いている小径だった。

座間の南端へ

桜に送られて、相模原市と座間市を南北につらぬく道路「辰街道」を南下する。和菓子店を見つけて入ったら「辰街道」という銘菓が売っていた。

座間市に入って南下を続け、小田急江ノ島線南林間駅前から伸びる大和根岸通りを渡ったスーパーの裏手に、相模野基線の南端となる一等三角点が埋め込まれており、北端点と同じく重要な史跡として座間市指定の重要文化財となっている。

約5kmにわたる相模野基線を歩ききった。私はただへらへら散歩しただけだがけっこう疲れた(実質8km歩いてるし)。しかし当時はこの距離をきちんと「測って」いたわけで、その労苦はいかばかりだったろうか。鳶尾山には当時の基線測量の様子が掲載されていた。