10年くらい前になるだろうか。奈良県の川上村で不思議なものを見た。

川上村は緑が多い。奈良県の林業の中心地ともいわれている。なぜこんな山奥にいるかというと、大学の教授の紹介でボランティア(という名の反強制)をすることになっていたからだ。

宿泊先の民宿へといそぐ。が、山の夜は早い。ぽつりぽつりとあった民家のあかりが減り、バイクの光源しか頼るものがなくなった。夏とはいえ夜になるとTシャツではふるえるくらい寒い。ライトをハイビームにすると、とある看板が目に入った。

川上村は緑が多い。奈良県の林業の中心地ともいわれている。なぜこんな山奥にいるかというと、大学の教授の紹介でボランティア(という名の反強制)をすることになっていたからだ。

宿泊先の民宿へといそぐ。が、山の夜は早い。ぽつりぽつりとあった民家のあかりが減り、バイクの光源しか頼るものがなくなった。夏とはいえ夜になるとTシャツではふるえるくらい寒い。ライトをハイビームにすると、とある看板が目に入った。

石?

……石?

………石?

石の「口」の上に「、」がついた奇妙な文字。

どうやら石屋の看板のようだが、一カ所や二カ所ではすまない。この地域の風習か何かだろうか。下関では、ふぐのことを「ふく」と呼ぶがそれと同じようなことかもしれない。

幸いゼミの教授は彫刻を生業にしている。このあたりにも住んで長い。由来を知っているかもしれない。翌朝。眠たい目をこすりながら、話を聞いてみた。「石に点がついている看板がたくさんあったのですが…」

「知らん」

このあたりの彫刻事情に関しては、この人より詳しい人は、そういないだろう。

念のために、「石 点 理由」などネットでいろいろ検索してみたが、答えは出なかった。

それから10年。どうしても気になって、もう一度行ってみることにした。

どうやら石屋の看板のようだが、一カ所や二カ所ではすまない。この地域の風習か何かだろうか。下関では、ふぐのことを「ふく」と呼ぶがそれと同じようなことかもしれない。

幸いゼミの教授は彫刻を生業にしている。このあたりにも住んで長い。由来を知っているかもしれない。翌朝。眠たい目をこすりながら、話を聞いてみた。「石に点がついている看板がたくさんあったのですが…」

「知らん」

このあたりの彫刻事情に関しては、この人より詳しい人は、そういないだろう。

念のために、「石 点 理由」などネットでいろいろ検索してみたが、答えは出なかった。

それから10年。どうしても気になって、もう一度行ってみることにした。

川上村へは、大阪市内から車で2時間ほど。

あった。

今回は昼間だ。ゆっくりと観察する。数キロにわたって不思議な石の文字は点在している。見てまわってわかったことがある。

どの石置き場にも「米谷石材」と書かれている。

10年前はバイクで走りながらで、暗かったのでよくわからなかったが、看板は全て米谷石材という会社のものだったのだ。であれば、お店の人に話を聞けばすべて解決する!残念ながらその日は休業日だったのだが、電話で連絡したところ、直接会って話を聞く機会をいただけた。これで10年来の謎が解ける!

後日。再び2時間かけて川上村へと向かう。

後日。再び2時間かけて川上村へと向かう。

着いた。

しばらくすると、軽トラで店主が帰ってきた。

こちらが米谷さんだ。

本題に入る前に基本的なことを聞いてみよう。

小堀「普段はどんなお仕事をされているんですか?

米谷さん「墓石の制作ですね。」

小堀「このあたりって、石がとれるんですか?」

米谷さん「とれない。墓石に向いてる花崗岩なんかは四国でとれます。だから、石屋はあんまりないよ。うちは石の加工だけやってる。」

小堀「来るまでに何箇所もお店の看板を見たのですが、いくつくらいあるんでしょう?」

米谷さん「う~ん、10カ所ぐらいあるかな。」

小堀「なんでそんなにあるんですか?」

米谷さん「もともとお店はもっと山奥にあったんやけど、少しずつ川下のほうに進出してますねん。今は五條にもある(川上村と五條は30kmくらい離れている)。いずれは和歌山いって、四国いって、外国いく。」

小堀「日本の石という字が変わってしまいそうですね。お店はいつ頃できたんでしょう?」

米谷さん「昭和初期、70年くらい前かな。」

小堀「道路脇にある石の作品は全部ご自身で作られたのでしょうか?」

米谷さん「作ってもらったのもあるよ。ひとりであんなにできないですよ。」

小堀「普段はどんなお仕事をされているんですか?

米谷さん「墓石の制作ですね。」

小堀「このあたりって、石がとれるんですか?」

米谷さん「とれない。墓石に向いてる花崗岩なんかは四国でとれます。だから、石屋はあんまりないよ。うちは石の加工だけやってる。」

小堀「来るまでに何箇所もお店の看板を見たのですが、いくつくらいあるんでしょう?」

米谷さん「う~ん、10カ所ぐらいあるかな。」

小堀「なんでそんなにあるんですか?」

米谷さん「もともとお店はもっと山奥にあったんやけど、少しずつ川下のほうに進出してますねん。今は五條にもある(川上村と五條は30kmくらい離れている)。いずれは和歌山いって、四国いって、外国いく。」

小堀「日本の石という字が変わってしまいそうですね。お店はいつ頃できたんでしょう?」

米谷さん「昭和初期、70年くらい前かな。」

小堀「道路脇にある石の作品は全部ご自身で作られたのでしょうか?」

米谷さん「作ってもらったのもあるよ。ひとりであんなにできないですよ。」

文化を超えたたくさんのモチーフの石像が迎えてくれる。

とてもいい顔の小便小僧。

定番石彫ギャグ。

そろそろ本題に入ろう。

小堀「なぜ、石に点をつけているんですか?」

米谷さん「石に、根性を入れるためにつけてる。」

小堀「…え…?え?根性?」

米谷さん「うちの石には、根性が入ってるの。ホームページ見てくれた?」

※米谷石材の旧ホームページにはたしかに「、」の由来が書かれていた。2時間かけてきた意味!でも、理由としてちょっと抽象的だ。もうちょっと詳しく聞きたい。

小堀「いつから石に「、」がついているのでしょうか。」

米谷さん「えっとね、母のお父さんが書いた。明治の人。」

小堀「あれ?えーっと、そのおじいさんがはじめて「、」を書いたんですか?」

米谷さん「うん。お店の前に石の看板があるでしょ?。あれがイチバン最初かな。70年前くらいのやつ。」

小堀「現存してるんですか! 」

小堀「なぜ、石に点をつけているんですか?」

米谷さん「石に、根性を入れるためにつけてる。」

小堀「…え…?え?根性?」

米谷さん「うちの石には、根性が入ってるの。ホームページ見てくれた?」

※米谷石材の旧ホームページにはたしかに「、」の由来が書かれていた。2時間かけてきた意味!でも、理由としてちょっと抽象的だ。もうちょっと詳しく聞きたい。

小堀「いつから石に「、」がついているのでしょうか。」

米谷さん「えっとね、母のお父さんが書いた。明治の人。」

小堀「あれ?えーっと、そのおじいさんがはじめて「、」を書いたんですか?」

米谷さん「うん。お店の前に石の看板があるでしょ?。あれがイチバン最初かな。70年前くらいのやつ。」

小堀「現存してるんですか! 」

こちらがその初代「、」のある石。

小堀「そのおじいさんが根性を入れた、みたいな逸話が残ってるんですか?」

米谷さん「そういうわけじゃない。だから根性入れたんじゃないかって推測してるねん。」

小堀「うわ!!なぜつけたのかは謎なんですね!振り出しに戻った。

えーっと、おじいさんはどんな人だったんでしょうか。」

米谷さん「土倉庄三郎って知ってます? 」

小堀「ど、どくら、しょうざぶろう?不勉強で申し訳ありませんが、誰でしょう?」

米谷さん「土倉庄三郎は、この村出身の人。山林王みたいな。こんな山奥から伊藤博文とか鹿鳴館とつながってたの。同志社大学ってあるやろ?あそこ作るときにもたくさん寄付した。川の崖にドーンと文字が刻まれてるの見ました?」

小堀「あ、見ました!すごく大きくてびっくりしました。」

米谷さん「そういうわけじゃない。だから根性入れたんじゃないかって推測してるねん。」

小堀「うわ!!なぜつけたのかは謎なんですね!振り出しに戻った。

えーっと、おじいさんはどんな人だったんでしょうか。」

米谷さん「土倉庄三郎って知ってます? 」

小堀「ど、どくら、しょうざぶろう?不勉強で申し訳ありませんが、誰でしょう?」

米谷さん「土倉庄三郎は、この村出身の人。山林王みたいな。こんな山奥から伊藤博文とか鹿鳴館とつながってたの。同志社大学ってあるやろ?あそこ作るときにもたくさん寄付した。川の崖にドーンと文字が刻まれてるの見ました?」

小堀「あ、見ました!すごく大きくてびっくりしました。」

こちらがその磨崖碑。

米谷さん「あれは、土倉さんの活躍をたたえたもの。」

※後で調べてみたら本当に凄い人だった。

【土倉庄三郎】

明治期に活躍した林業家。奈良県吉野郡大滝村(現在の川上村大滝)で生まれる。近代林業の基礎を作った人物であり、明治初年の長者番付では、三井財閥と並んで横綱の地位となる。自由民権運動のパトロンであり、板垣退助らの政治家を資金面で支えた。山県有朋から樹喜王の祝号を贈られる。吉野の桜が今でも楽しめるのはこの人のおかげ。

小堀「凄い人だったんですね。」

米谷さん「おじいさんは川上村の村長してたから、土倉庄三郎とも親交あったみたい。家に遊びに来たこともあるみたいよ。」

小堀「へー!歴史上の人物と!」

米谷さん「学のある人だったみたいで、字とか、相字に詳しかったみたい。」

小堀「「、」で、画数をひとつ増やすと縁起がいいみたいな……」

米谷さん「そういうこともあるかもしれない。うちの石の字は置いといて、このあたりの歴史は知ってる?」

小堀「すみません…何も知りません…」

米谷さん「このあたりは、天皇にもゆかりのある地域なの。ずっと昔に逃げてきたところ。歌人もたくさん訪れてるし、歌も残されてるよ。万葉集のふるさとみたいなところ。」

小堀「そんな歴史が!後でじっくり勉強してみます。」

本当はじっくり詳しく川上村の歴史についてもお話を聞きたかったのだが、ご飯時だったのでそろそろ失礼しなければと思っていた。でも、米谷さんはずんずん車まで歩いていって「仕事場まで案内するからついて来てね」と案内してくれた。

※後で調べてみたら本当に凄い人だった。

【土倉庄三郎】

明治期に活躍した林業家。奈良県吉野郡大滝村(現在の川上村大滝)で生まれる。近代林業の基礎を作った人物であり、明治初年の長者番付では、三井財閥と並んで横綱の地位となる。自由民権運動のパトロンであり、板垣退助らの政治家を資金面で支えた。山県有朋から樹喜王の祝号を贈られる。吉野の桜が今でも楽しめるのはこの人のおかげ。

小堀「凄い人だったんですね。」

米谷さん「おじいさんは川上村の村長してたから、土倉庄三郎とも親交あったみたい。家に遊びに来たこともあるみたいよ。」

小堀「へー!歴史上の人物と!」

米谷さん「学のある人だったみたいで、字とか、相字に詳しかったみたい。」

小堀「「、」で、画数をひとつ増やすと縁起がいいみたいな……」

米谷さん「そういうこともあるかもしれない。うちの石の字は置いといて、このあたりの歴史は知ってる?」

小堀「すみません…何も知りません…」

米谷さん「このあたりは、天皇にもゆかりのある地域なの。ずっと昔に逃げてきたところ。歌人もたくさん訪れてるし、歌も残されてるよ。万葉集のふるさとみたいなところ。」

小堀「そんな歴史が!後でじっくり勉強してみます。」

本当はじっくり詳しく川上村の歴史についてもお話を聞きたかったのだが、ご飯時だったのでそろそろ失礼しなければと思っていた。でも、米谷さんはずんずん車まで歩いていって「仕事場まで案内するからついて来てね」と案内してくれた。

軽トラにもついてる点。

米谷さんの運転はめちゃくちゃに速い。

こちらが石に根性を入れ込む米谷石材の作業場!

柔らかい石は、砂を吹き付けて削りとるらしい。

こんなところにまで「、」が!

米谷さんのおかげで取材自体はとても楽しかったのだが、「、」の謎は結局わからずじまいだ。

ちょっと心残りだが、米谷さんは、いきなり訪ねてきた僕らに対して、本当に丁寧にいろいろ教えてくれた。

ちょっと心残りだが、米谷さんは、いきなり訪ねてきた僕らに対して、本当に丁寧にいろいろ教えてくれた。

しかも、おみやげまでたくさん持たせてくれた(野菜と貴重なラムネ!)

これで文句を言ったらバチが当たる。

ありがとうございました。

ほくほくした気分で家に帰り、米谷さんに言われた通り川上村の歴史について調べてみた。歴史に疎い僕の解釈なので多少間違っている箇所もあるかもしれないが、たしかに川上村は歴史上においても、重要な場所だった。

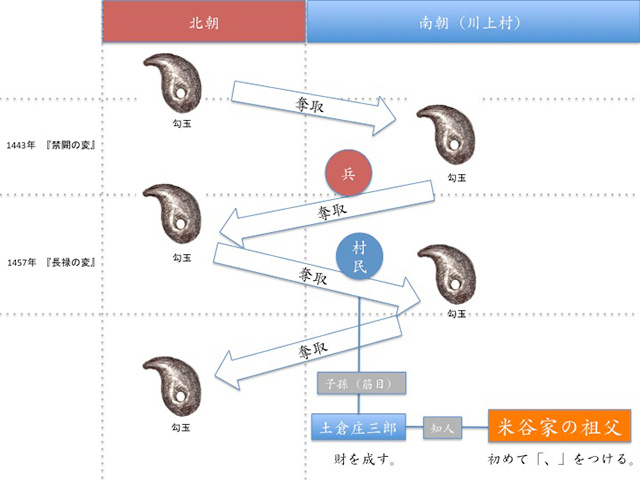

1392年に南北朝が統一された、という出来事は歴史に疎い僕でもなんとなく聞いたことがある。しかし、それで平和になったわけではないらしい。

その後50年くらい争いは続いた。北朝が南朝との約束を守らなかったことに理由があるようだが、川上村には悲しい歴史が残っている。

北朝に対し、南朝は吉野朝廷とも呼ばれており、今回の舞台である川上村あたりにも拠点があった。ふたつの勢力は互いにいがみあっていたのだが、1443年。南朝は北朝から三種の神器のひとつ、神璽(しんじ)の奪取に成功する(禁闕の変)。

しかし、北朝も黙ってはいない。神璽を取り戻すための兵が川上村に送られ、南朝側の皇子は殺され、神璽は奪われた。

川上村の村民は、神璽を奪い逃げ去った北朝側の兵の追跡をはじめ、これを打ち倒す。村民は皇子の首と神璽も取り戻したのだった(長禄の変)

最終的にこの神璽は再び北朝に奪われてしまうのだが、ほんの少しの間だけ川上村に神璽はあったのだ。

その後、この追跡に関わった村民たちは「筋目」と呼ばれる川上村の有力な血筋となる。先ほど米谷さんのお話にも出てきた土倉庄三郎の家系は、この中でも一番筋と呼ばれる最有力の家系らしい。土倉庄三郎と歴史上の大事件がつながった!

土倉庄三郎は生涯、川上村から離れることはなかったそうだ。政界・財界とも親交があったことを考えると、都会の方が仕事の効率はよかっただろう。村の守り手、一番筋の誇りがあったのかもしれない。

もうひとつ気になることを調べておこう。「米谷石材」の画数についてだ。おじいさんは相字、画数の吉凶などに詳しかったと聞いた。もしかしたら何かわかるかもしれない。

ウェブサービスで簡易的に米谷石材という社名の画数を調べてみる。25画。

とても縁起のいい画数のようだ。さらに「、」で1画増やした26画についても調べてみる。特別に縁起がいい、という情報もあまり見つからない。

運気をあげるためにおじいさんが一画増やした、という説が少しだけ揺らぐ(もちろん、おじいさんが現代のウェブサービスと同じような相字のルールに則って調べている可能性は低いが)

完全に妄想でしかないが、例えばこんな説はどうだろう。

おじいさんとも親交のあった土倉庄三郎の家系は、先ほど神璽を取り返した村民たち、筋目の子孫と書いた。神璽を取り返したことで、英雄となり村の有力者となった。

石に「、」を書いたおじいさんも、村長をやっていたくらいだから、もしかしたら神璽を取り返した筋目の家系と関係があったのかもしれない。どちらにしても、この村の歴史や神璽については当然知っていただろう。

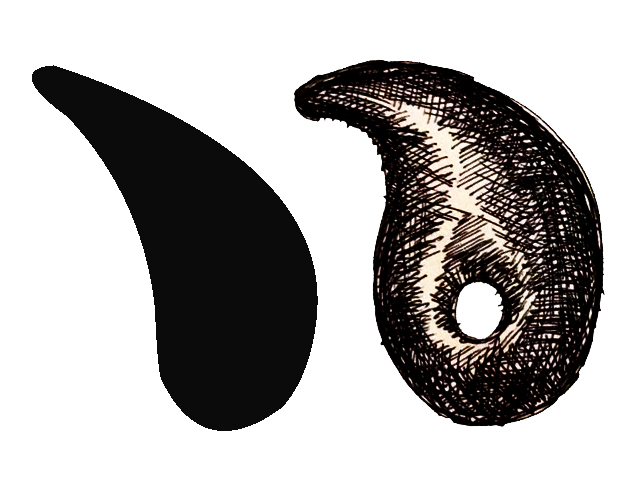

…とその前に、神璽って何だろう。調べてみたら、三種の神器の八尺瓊勾玉、要するに「勾玉」とある。

「、」と勾玉…

1392年に南北朝が統一された、という出来事は歴史に疎い僕でもなんとなく聞いたことがある。しかし、それで平和になったわけではないらしい。

その後50年くらい争いは続いた。北朝が南朝との約束を守らなかったことに理由があるようだが、川上村には悲しい歴史が残っている。

北朝に対し、南朝は吉野朝廷とも呼ばれており、今回の舞台である川上村あたりにも拠点があった。ふたつの勢力は互いにいがみあっていたのだが、1443年。南朝は北朝から三種の神器のひとつ、神璽(しんじ)の奪取に成功する(禁闕の変)。

しかし、北朝も黙ってはいない。神璽を取り戻すための兵が川上村に送られ、南朝側の皇子は殺され、神璽は奪われた。

川上村の村民は、神璽を奪い逃げ去った北朝側の兵の追跡をはじめ、これを打ち倒す。村民は皇子の首と神璽も取り戻したのだった(長禄の変)

最終的にこの神璽は再び北朝に奪われてしまうのだが、ほんの少しの間だけ川上村に神璽はあったのだ。

その後、この追跡に関わった村民たちは「筋目」と呼ばれる川上村の有力な血筋となる。先ほど米谷さんのお話にも出てきた土倉庄三郎の家系は、この中でも一番筋と呼ばれる最有力の家系らしい。土倉庄三郎と歴史上の大事件がつながった!

土倉庄三郎は生涯、川上村から離れることはなかったそうだ。政界・財界とも親交があったことを考えると、都会の方が仕事の効率はよかっただろう。村の守り手、一番筋の誇りがあったのかもしれない。

もうひとつ気になることを調べておこう。「米谷石材」の画数についてだ。おじいさんは相字、画数の吉凶などに詳しかったと聞いた。もしかしたら何かわかるかもしれない。

ウェブサービスで簡易的に米谷石材という社名の画数を調べてみる。25画。

とても縁起のいい画数のようだ。さらに「、」で1画増やした26画についても調べてみる。特別に縁起がいい、という情報もあまり見つからない。

運気をあげるためにおじいさんが一画増やした、という説が少しだけ揺らぐ(もちろん、おじいさんが現代のウェブサービスと同じような相字のルールに則って調べている可能性は低いが)

完全に妄想でしかないが、例えばこんな説はどうだろう。

おじいさんとも親交のあった土倉庄三郎の家系は、先ほど神璽を取り返した村民たち、筋目の子孫と書いた。神璽を取り返したことで、英雄となり村の有力者となった。

石に「、」を書いたおじいさんも、村長をやっていたくらいだから、もしかしたら神璽を取り返した筋目の家系と関係があったのかもしれない。どちらにしても、この村の歴史や神璽については当然知っていただろう。

…とその前に、神璽って何だろう。調べてみたら、三種の神器の八尺瓊勾玉、要するに「勾玉」とある。

「、」と勾玉…

似ていないですかね…

石屋をはじめた先代が、この村にゆかりのある神璽、「勾玉」をお店の名前に入れ込んだ……そんなお話はどうだろう。

といいつつも、三種の神器、八尺瓊勾玉は、天皇すら実物を見ることができないらしいので、実物がどんな形をしているのかわからないが……取り返した筋目の家系は見てたりしないかなぁ(わくわく)

といいつつも、三種の神器、八尺瓊勾玉は、天皇すら実物を見ることができないらしいので、実物がどんな形をしているのかわからないが……取り返した筋目の家系は見てたりしないかなぁ(わくわく)

と思ってみてみると感慨深い。

無理やりまとめてみました。

知ってる。たぶん間違ってると思う。でも正解なんてない。ひとさまのお家の謎ではあるが、きっと初代「、」に勾玉をはめこむと、地響きとともに、地下の巨大神殿の入り口が開き、未知の秘宝が現れるに違いない。

「、」の秘密よ、永遠に。

子孫に残せるものは、ものとかお金だけじゃない。謎。なんて素敵な遺産だろう。羨ましい限りである。最後ずいぶんと暴走してしまいましたが、米谷さん、取材にご協力ありがとうございました。