これが三嶋暦師の館。

三嶋暦師の館は、古くは国の祭事を司る役にあり、代々三嶋暦を製造販売してきたと伝えられてきた河合家の家屋を改修した博物館だ。かつて庭の一角には天文台があったと伝えられている。

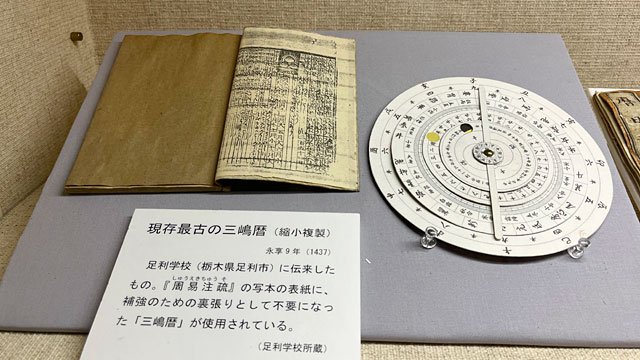

館内には三嶋暦の版木や暦などの関連資料が展示されており、開館時間は自由に見て回ることができる。

三島で暦……ちょっとピンと来ないかもしれないが、三嶋暦はかつて、全国で名の知られた暦(地方暦)だった。

暦の編纂は、かつては陰陽師の重要な仕事のひとつだ。

奈良時代から江戸時代まで、朝廷の陰陽寮が編纂していた「公式の暦」具注暦は、宮廷の儀礼や農耕、村の行事を行うにあたり欠かせないものであり、律令体制のもと各地に暦がいきわたるようにしていた。

そして、陰陽寮が編纂する公式の暦に対し、民間から生まれた「地方暦」があり、三嶋暦はそのひとつ。

三嶋暦は旧暦の「太陰太陽暦」の暦。

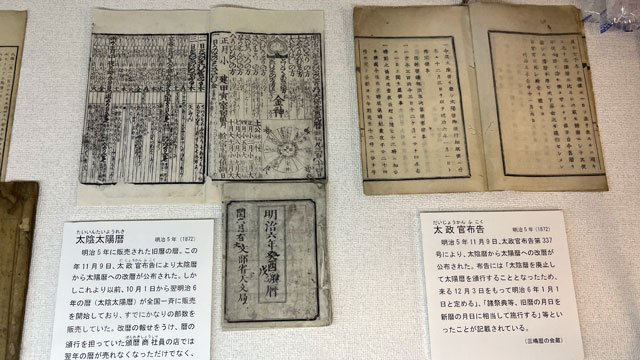

現在私たちが使ってる新暦「太陽暦」は、明治の改暦で取り入れられたもので、地球が太陽を一周する365日を1年と定めている。

この改暦に関する太政官布告の展示もあったが、もう既に翌年の暦をかなりの部数売っている段階で改暦の報せを受け、頒暦商社の店では翌年の暦が売れなくなっただけではなく、払い戻しを求める客が殺到して甚大な被害を被ったという怖ろしいことが書いてあった……。ひええ……。

旧暦と新暦

改暦以前に使われていた旧暦の太陰太陽暦というのは、太陰(月)の動きを中心に作られているが太陽に対する地球の動き、季節の移動を暦に加味されている。

太陰=月で、新月から満月を経て新月に至るまでの29.5日を一か月としているため、1年が354日にしかならないのでどうしても調整の必要が出てしまう。そこで、かつては3年に1回、13か月の暦を作って季節を調整してたのだとか。

そして編纂する人の腕が出るところでもあり、有名なところで三嶋暦と西日本で多く使われていた京暦では、1日前後のずれがあったそうだ。使ってる暦によって微妙に日にちズレるの困りそう……。

そしてそのままの暦では農作業で正確な日にちがわからない。そのため二十四節気を入れて、農作業の目安となる目印を入れた。

確かに二十四節気って、水始涸(みずはじめてかるる)=「田んぼの水を抜き、収穫準備を行う頃」といった、具体的な表現があるのが気になっていた。農業するにあたって目安が暦にそもそも書かれていたらわかりやすくていいよね。

そんな感じで、全国各地にはその地域だけで使われた地方暦が多数存在していたのだが、そんな地方暦の代表として、知られていたものこそ三嶋暦なのだ。

三嶋暦はかな文字で書かれた暦で日本で一番古いといわれており、さらに文字の美しさ、線の繊細さで「美しい」と全国で評判で、お土産やお歳暮としても喜ばれていた。

かつては関東一円で頒布されており、慶応3年に綴り暦が116文(約2320円)、略暦が14文(約280円)くらいだったと記録に残っている(ただ、この時代はインフレで前年の倍くらいに高騰)。

三嶋暦師の館ではボランティアガイドさんにいろいろ解説していただき、暦についてはじめて知ることがたくさんありおもしろかった。

敷地内には岩永姫(磐長姫)が祀られていた。案内板には、「おそらく河合家の祀る屋敷神(暦神)であったと推測される」とあった。暦神……!

ちなみに、三嶋大社本殿には遣唐使として唐から暦(大衍暦)を持ち帰った暦の偉い人・吉備真備の彫刻もあるから探して欲しい。