超巨大な木造建築であった名古屋城天守

現在、名古屋城の天守は昭和34年(1959年)に建てられた鉄骨鉄筋コンクリート造であるが、第二次世界大戦の空襲で焼失するまでは江戸時代からの木造天守が現存していた。

名古屋城の天守は「連結式」という構造を持ち、小天守と大天守が連なっているのが特徴だ。実際に行った方はよく分かると思うが、まず小天守へと入り、塀に囲まれた土橋を通ってようやく大天守に入ることができる。

二階建ての小天守と五階建ての大天守が並んでいる

木造に建て替える計画が進んでいるらしいが(木材を調達できるのだろうか?)、現在のコンクリート天守も築50年以上が経ち、これはこれで既に立派な文化財だと思う

地上5階、地下1階の大天守は木造建築として超巨大なものであり、石垣にかかる負担はそれはもう大きなものだろう。

慶長17年(1612年)に築かれてから140年が経った宝暦2年(1752年)には、天守台の石垣に孕みが生じ、天守本体も傾斜していたという。そこで石垣の積み直し工事が行われることとなったのだ。

石垣を修理するには、当然ながら上に乗っている天守が邪魔になる。しかしこの工事では天守を完全に解体するのではなく、天守を持ち上げて隙間を作り、石垣を直したというのだ。

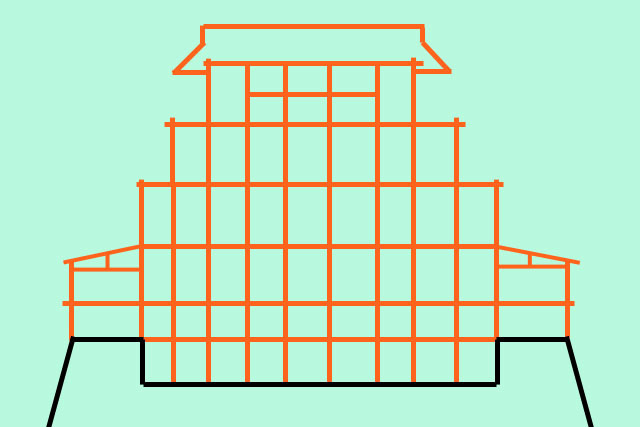

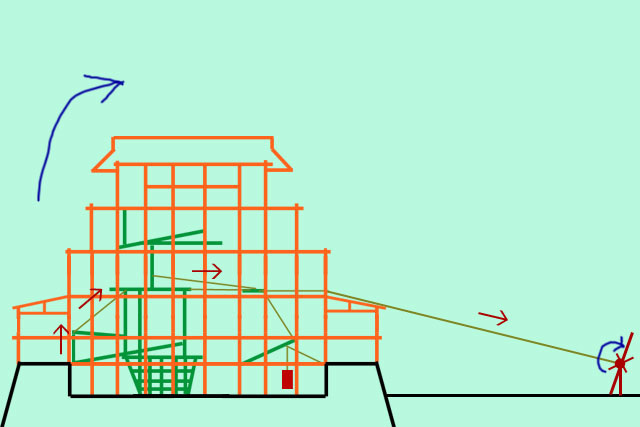

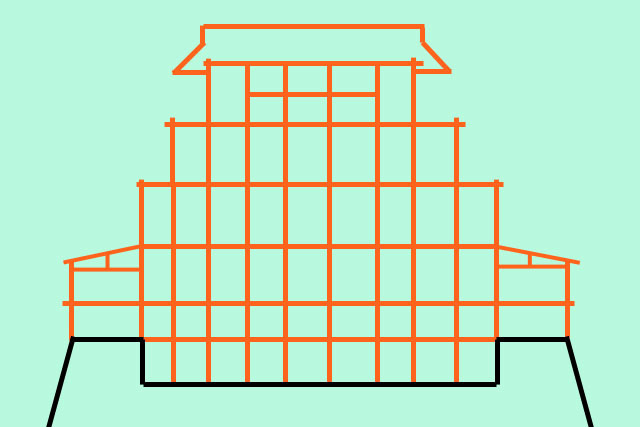

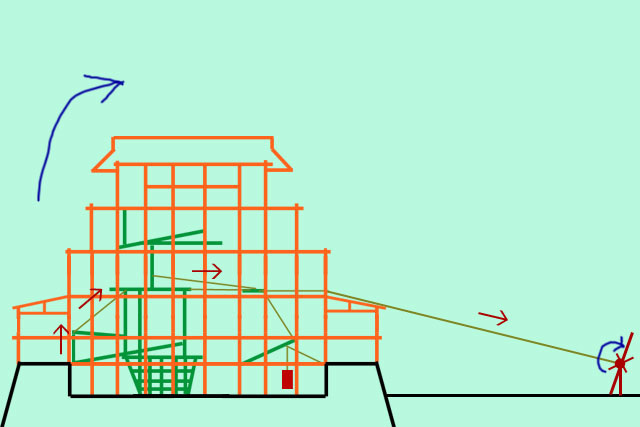

以下、その方法をざっくりとご説明。つたない図で申し訳ありませんが、おつきあい頂ければと思います(縮尺はテキトーで、実際より柱の本数が少ないなど、かなり簡略化しています)。

1.土壁や瓦など重いモノをすべて取っ払い、できるだけ軽量化

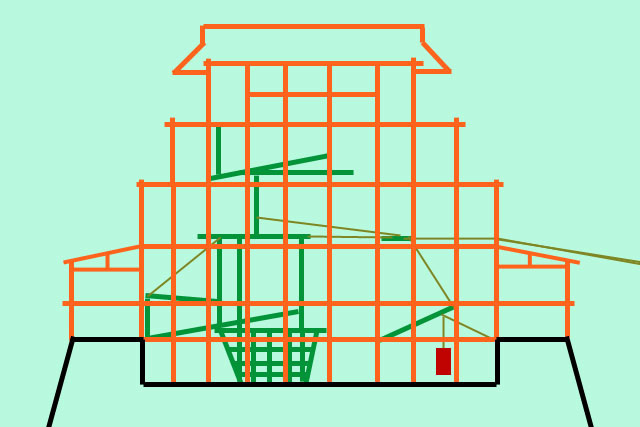

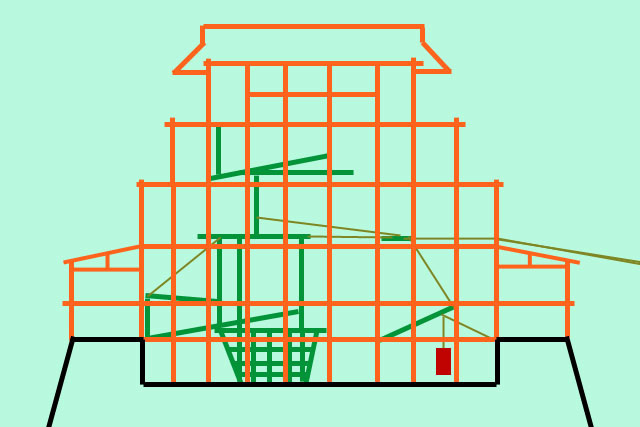

2.木材(緑)や縄(黄)で仕掛けを施し、おもり(赤)を吊る

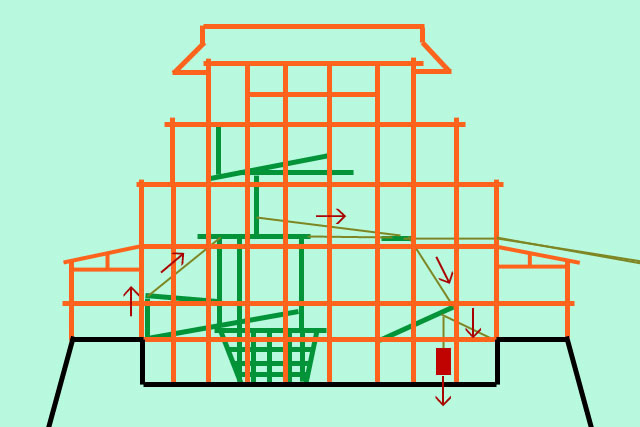

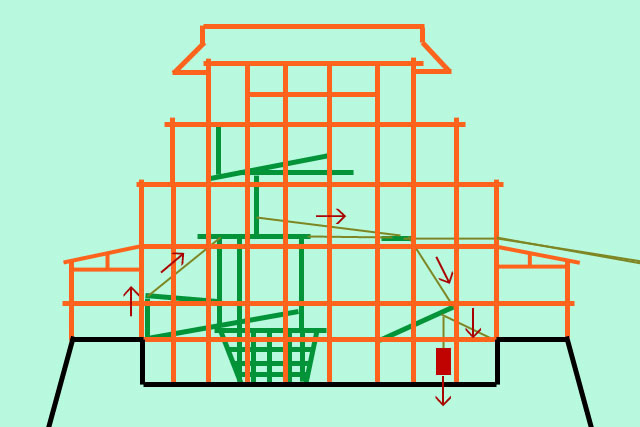

3.この仕掛けによって、矢印のような力が働くという

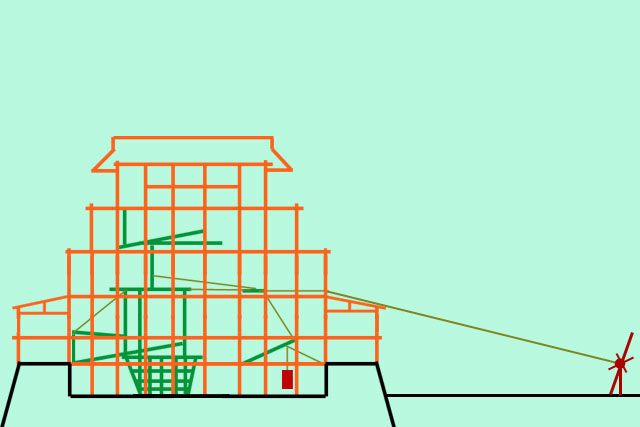

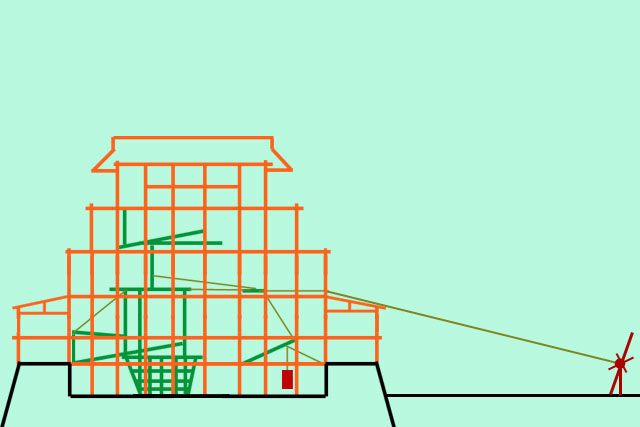

4.天守の仕掛けから伸ばした縄は、「大五六」という巻き上げ器に続いている

5.頑張って巻き上げることで天守が傾くのだ

こうして天守の片側を持ち上げ、その部分の石垣を修理したのである。なんてダイナミックな工法だろうか。

天守を持ち上げるアイディアも驚愕ものだが、それを実際に行ったというのだから驚きだ。江戸時代における土木技術の高さは、私の想像以上のものであった。

一方で、本当にこんなことが可能なのかという思いもある。天守を引っ張って傾けるなんて、うまくいくものなのだろうか。

というワケで、ここはひとつ実験してみることにした。

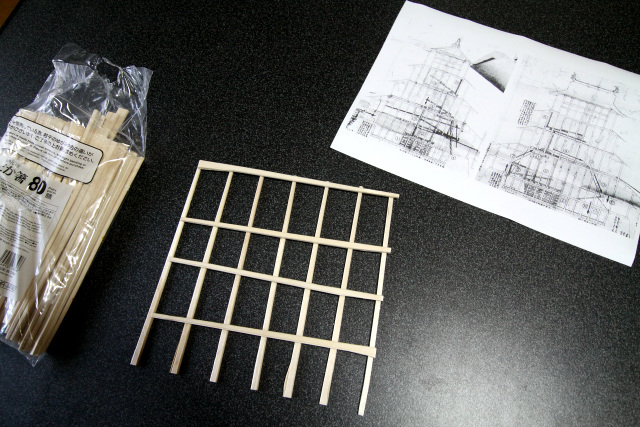

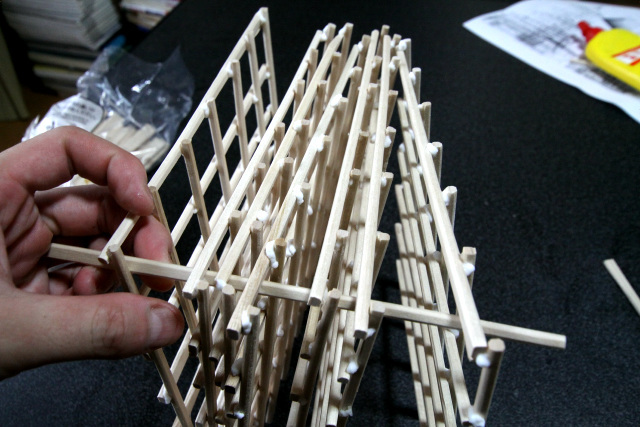

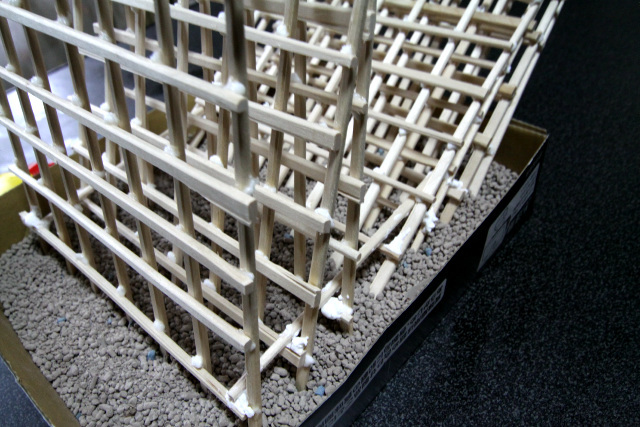

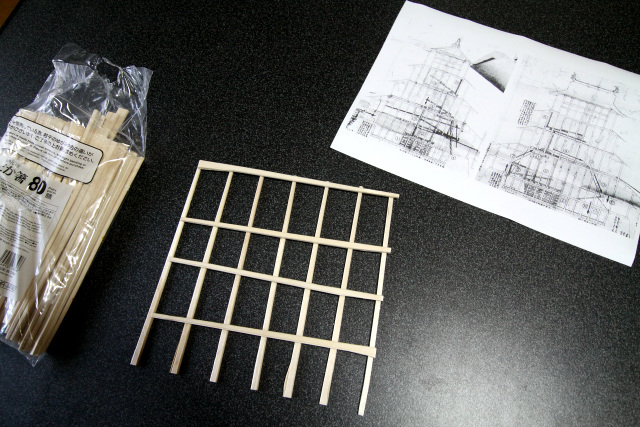

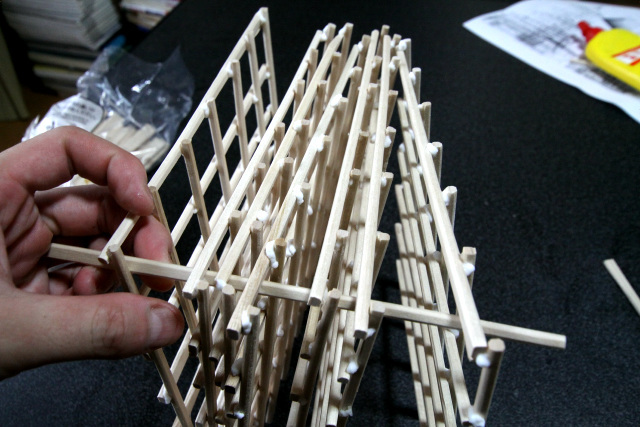

100均の割り箸を使って

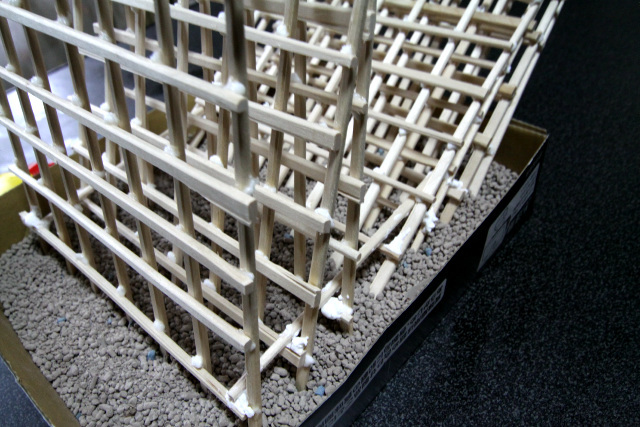

割り箸で天守の模型を作ってみよう

天守を引っ張って持ち上げることなど果たしてできるものなのか、それを確かめる為に模型を作ってみることにした。

とはいえ私には精巧な模型を作る技術も素材もないので、とりあえず割り箸で組んでみることにする。

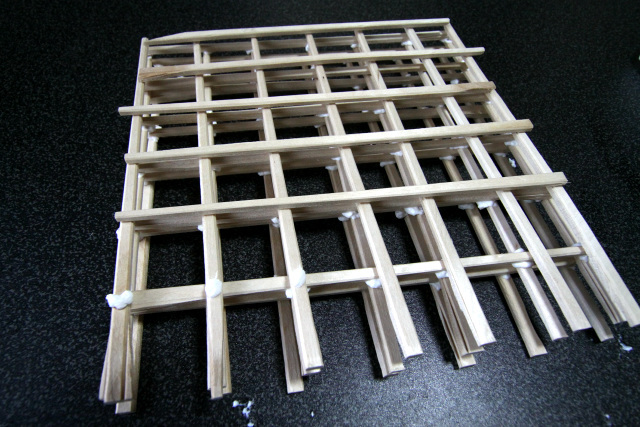

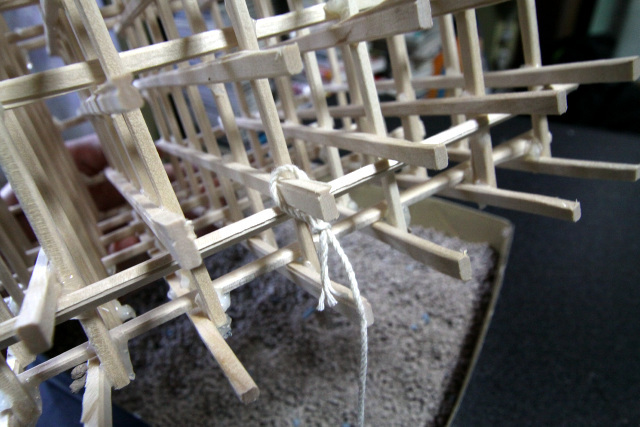

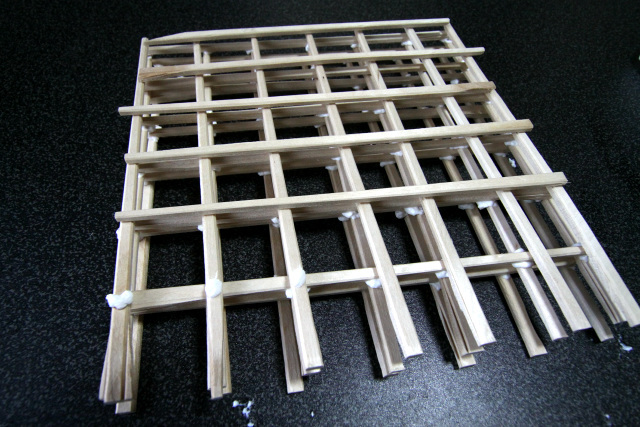

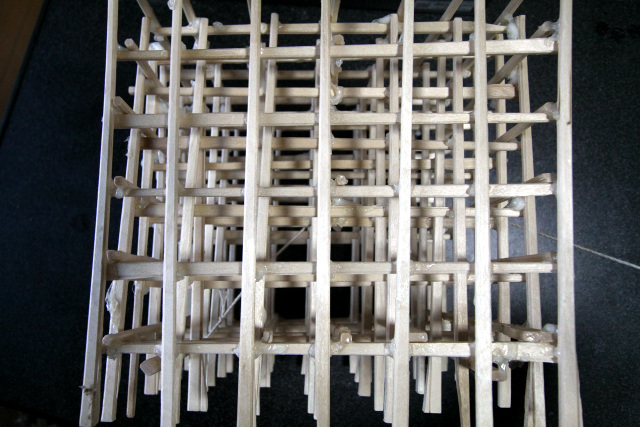

江戸時代の図を参考に、割り箸を組む

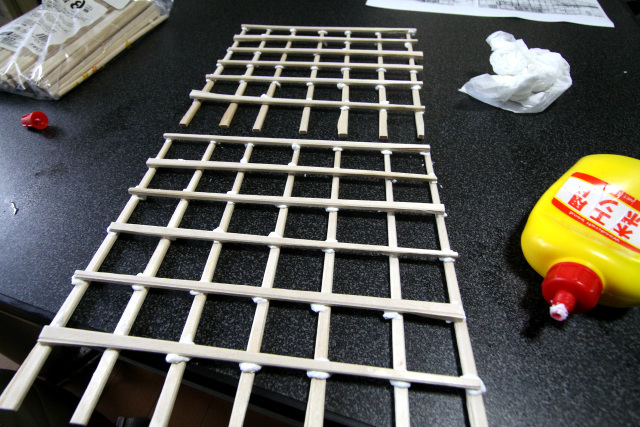

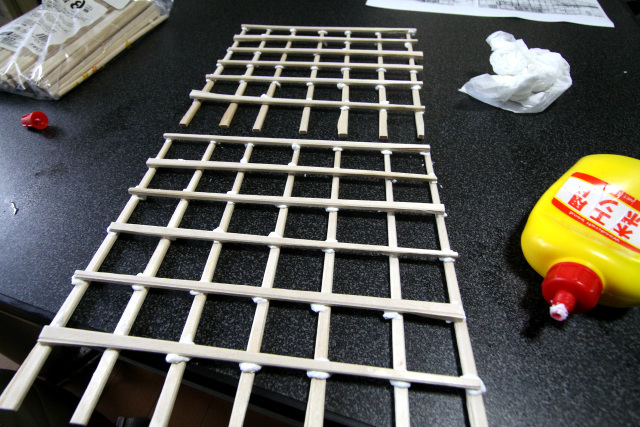

組んだ割り箸をボンドで接着

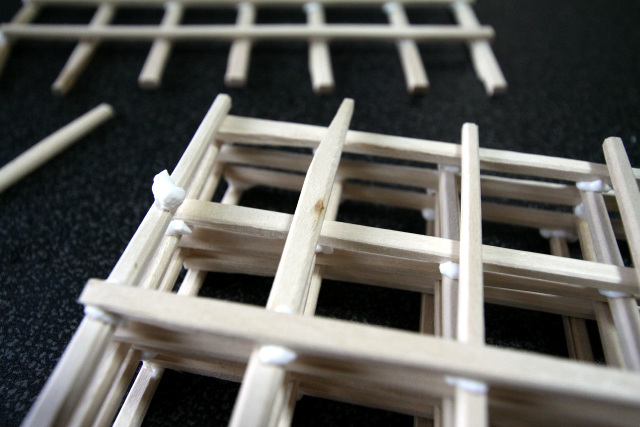

柱と梁を模した割り箸を、ボンドで接合していく。これだと木造の軸組構法ではなく、どちらかというと鉄筋コンクリート造のラーメン構法になってしまうような気がするが、まぁ、いたしかたない(割り箸で軸組構法なんて、私の技術じゃできないし)。

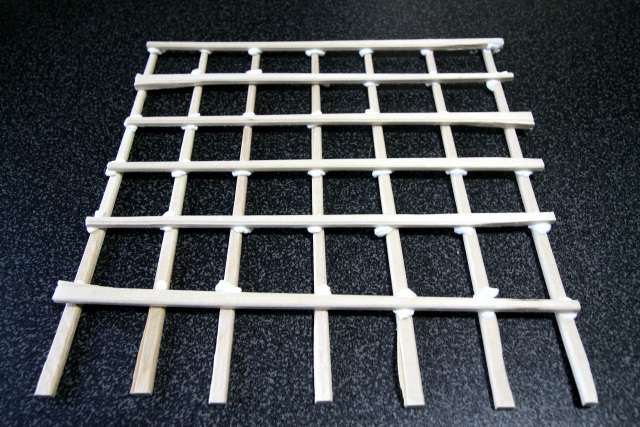

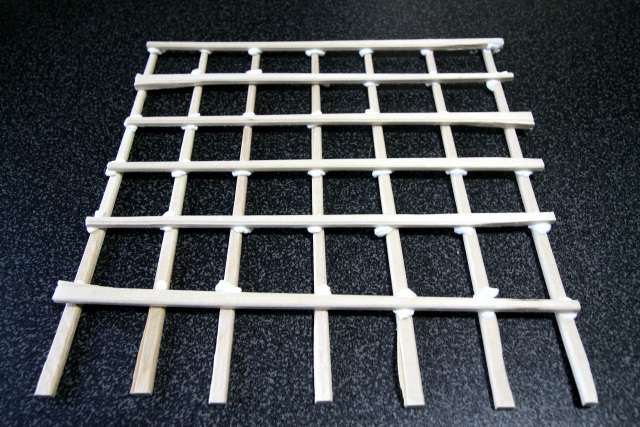

7本の柱に6本の梁が通りました

これを7枚量産していく

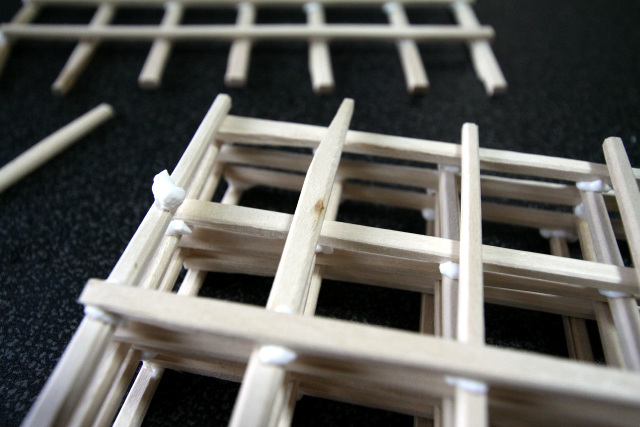

三枚目から、既に形が不安定になっていた

ぶっちゃけ、私は工作が得意ではない。デイリーライター陣の中では、群を抜いて不器用な方だろう。

だが不器用が不器用なりに工作に挑戦する姿勢こそが大切なのだと思う。……と自分に言い聞かせて、なんとか割り箸を接着し続ける。

あーもう、割り箸をうまく割ることすらできない

また割るのに失敗したが……これはこれでアリな柱材だ

割り箸を割っていると、偶然上部と下部が先細りになった。このような柱はエンタシスといって、古代ギリシャのパルテノン神殿や、日本の法隆寺にも用いられている。

古代からの由緒正しき技法を取り入れた、本格派の模型になりつつある!……と自分に言い聞かせて、モチベーションを保っていく。

100均の割り箸はそれぞれ色味が違い、フシ?の模様も様々だ

製品というものは画一的な安定性が求められるものだが、100均の割り箸はよくよく見ると一本一本色味が違う。

モノによっては木のフシのように茶色く変色していたりするが、その模様がなかなか面白い。割り箸とはいえそれぞれに個性があるのだ。

そもそも割り箸なんて箸として使えれば良いワケで、その機能さえ満たしていれば色味なんてどうでも良い。むしろ画一的である方が不自然であろう。

……割り箸を割っているうちに、なんだか良く分からない悟りを開いてしまった気分である。

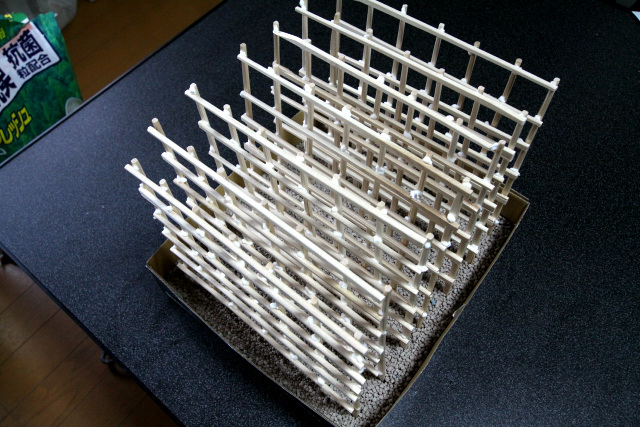

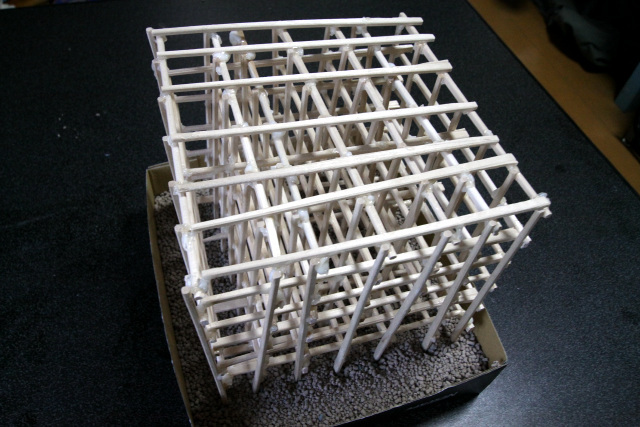

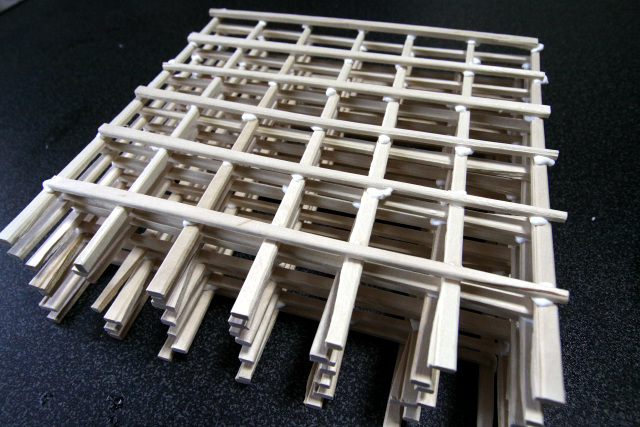

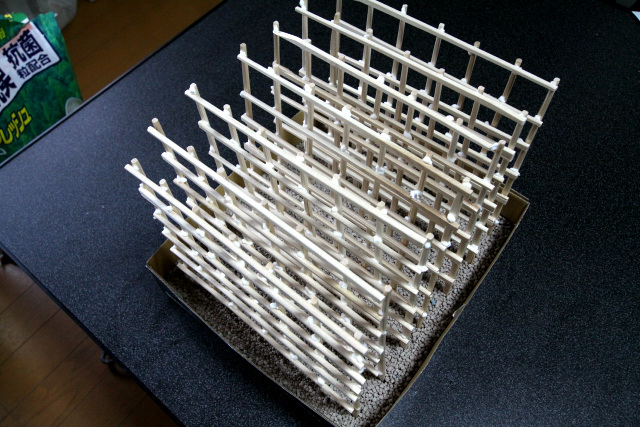

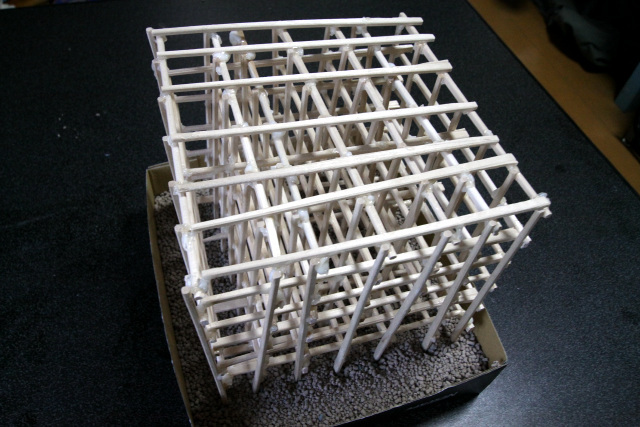

そうしているうちに、7枚が完成した

上から見下ろしてみると、なかなか立体感がある

これを奥行き方向の梁で繋ぎ、実際に立体化したいのだが……

これが、なかなか難しいのだ。梁を通すには7枚の木組の位置を固定する必要があるのだが、平らなテーブル上ではそれがままならない。手を放した途端にバランスを崩し、倒れてしまう。

どうしたものかと悩んでいたそのさなか、ふとあるものが私の目に留まった。

猫砂である

ひょっとして、これを使えば……

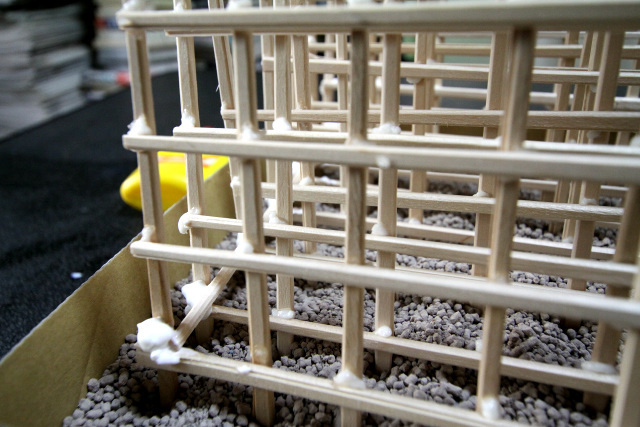

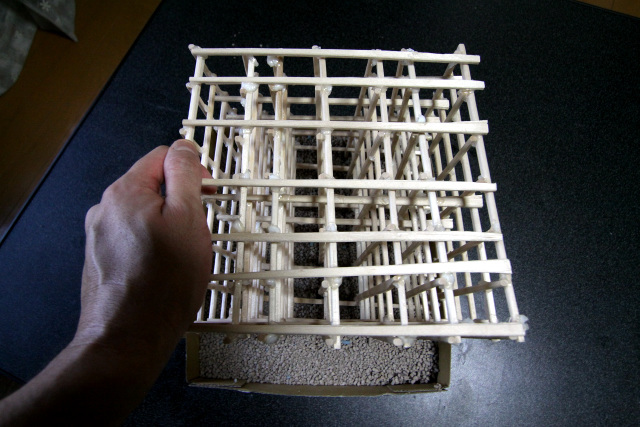

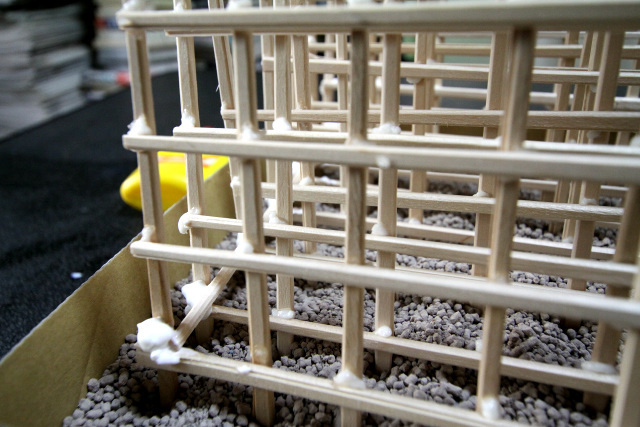

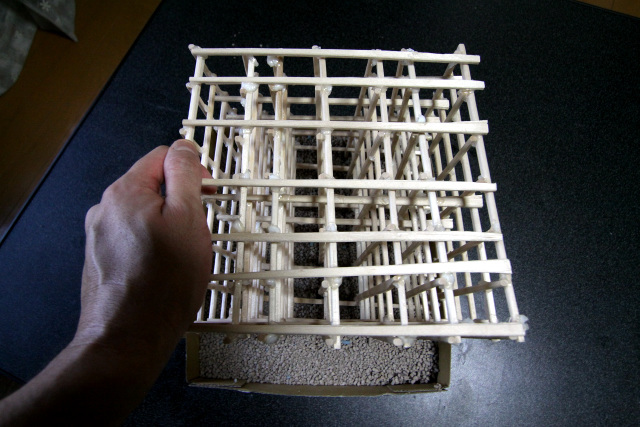

目論見通り! 立った、立った、柱が立った!

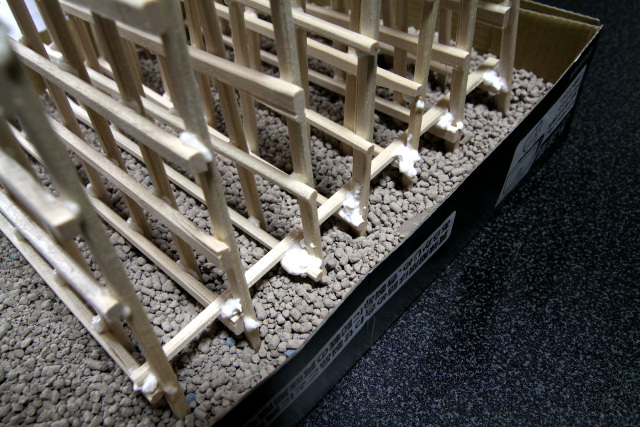

お中元の箱に猫砂を敷いてみたところ、これがちょうど良い土台となった。まさか猫砂がこんな用途で使えるとは。

ザクザクと小気味良い音を立てながら(猫が用を足し後に砂を掻くあの音だ)、次々と柱を立てていく。まさしく砂上の楼閣だ。

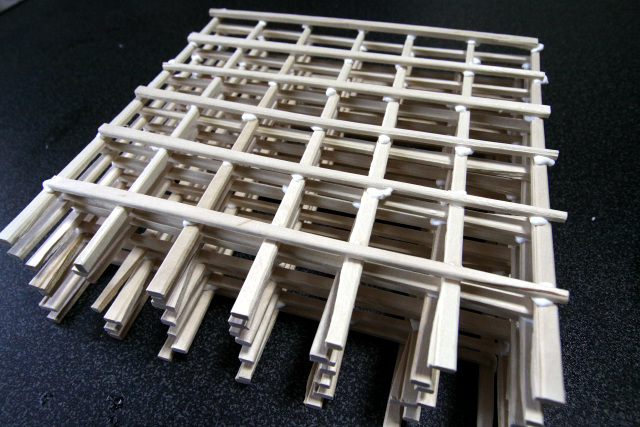

こうして、7枚全部が立ちました

これらを梁で繋ぐワケだが……

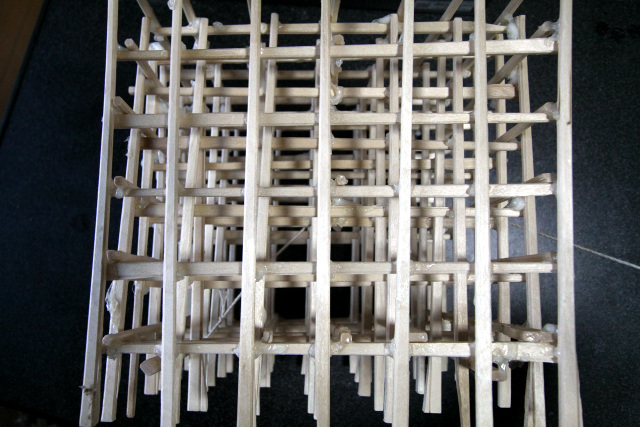

なんてこった、ズレまくってて位置が合わない

模型を作るといっても、設計図はおろか寸法さえ取ってはいない。完全に舐めてかかったツケがここに出た。梁を通す位置が合わないのだ。

とりあえず強引にズレを直そうとすると、他の梁の位置がズレてしまう。建築というものは、緻密な尺度と寸法が求められる。そんな当たり前のことを痛感した次第である。

なんとか位置を直そうと躍起になっていたら、倒壊した

あぁー、もう! こんちくしょう!

……なーにやってんだか

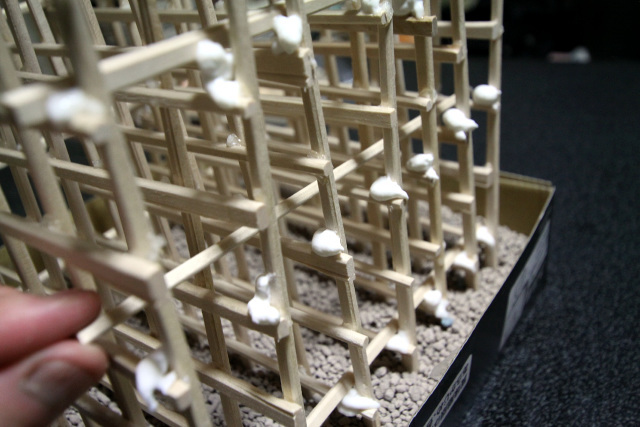

作戦変更。ズレを直そうとはせず、ズレを許容する方向で行くことにする。梁がズレててもおかまいなし、そのズレてる位置に固定すれば良いのである。

この際、見た目なんてどうでも良い

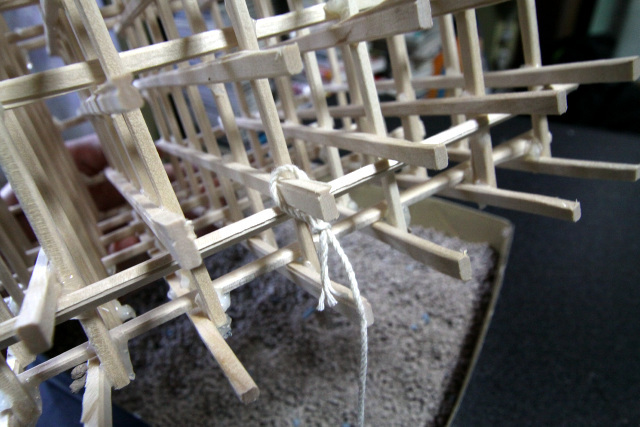

梁が完全に浮き上がってしまっているが、ボンド盛り盛りで対処する

そうして次々と梁を通していく

突然、猫が構ってモードを発しながら闖入

あーもう、邪魔だけど、どかせない!

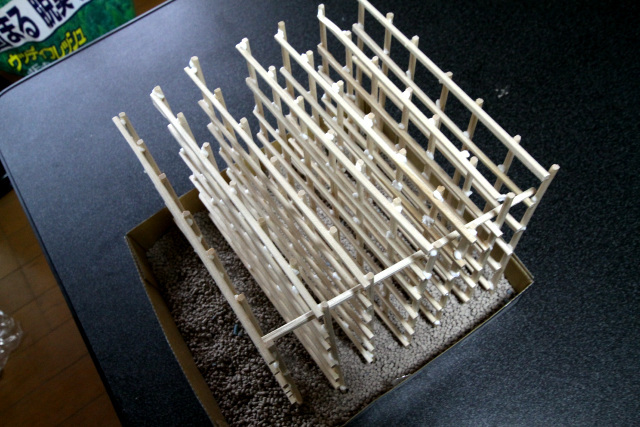

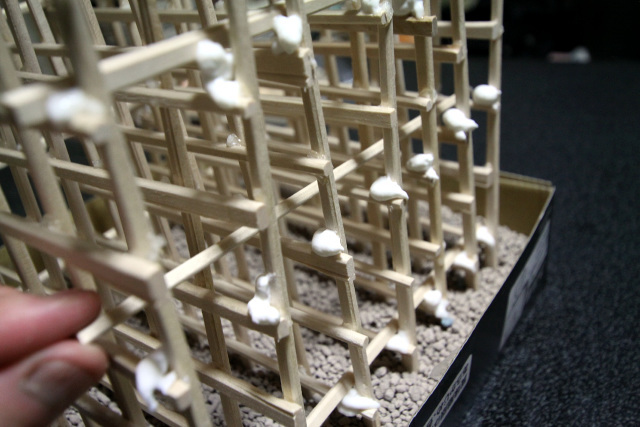

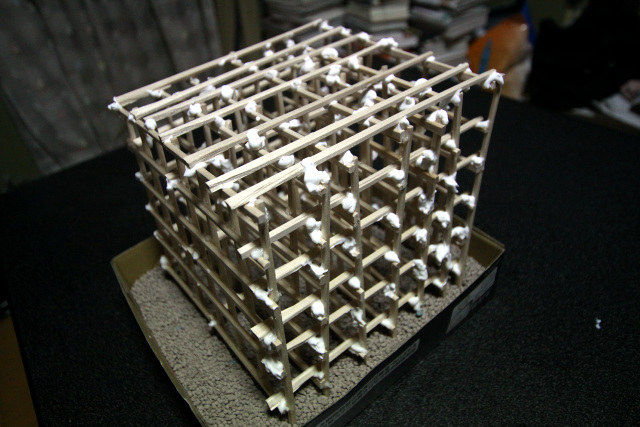

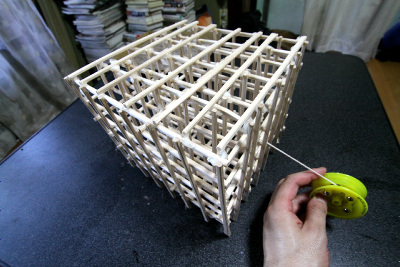

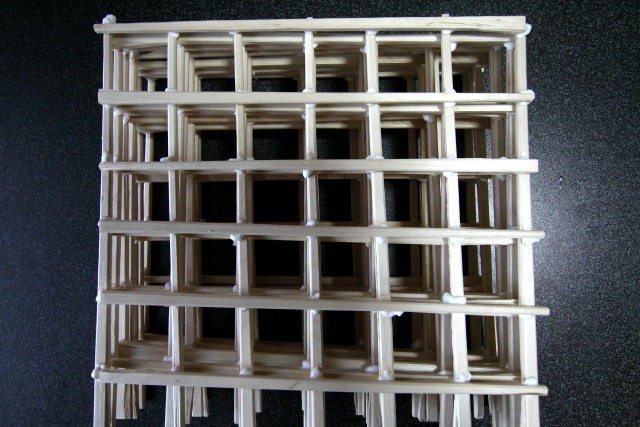

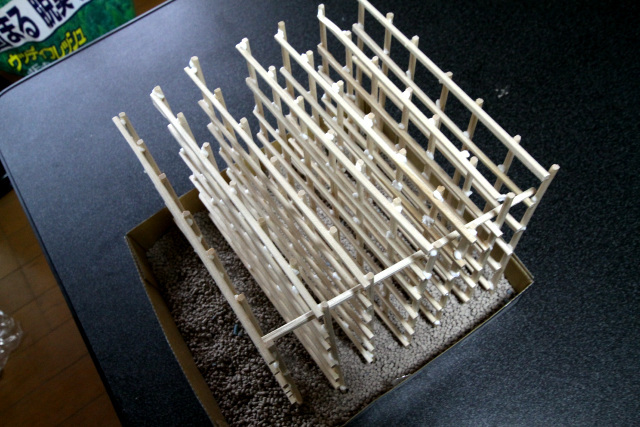

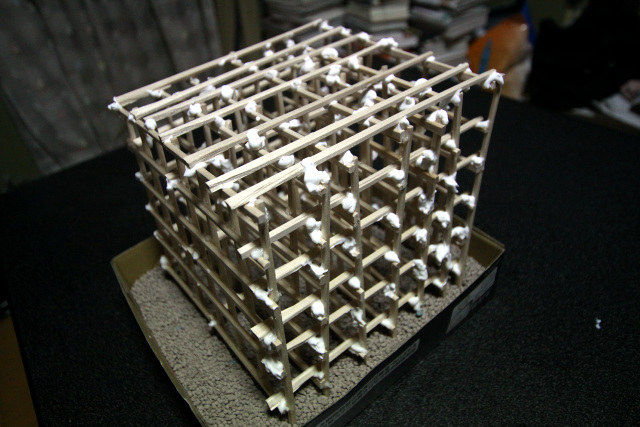

猫とボンドに時間を取られたが、なんとか割り箸の箱が完成した

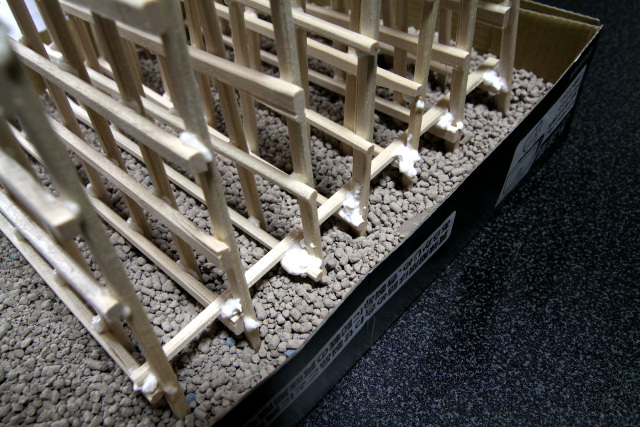

これを天守の模型と言っては怒られるかもしれないが、まぁ、構造的には似たようなものだし、まぁいいか。奥行きの梁の本数が若干少ない手抜き工事ではあるが(本来は42本必要なところ、20本しか入れていない)、さほど違いはないだろう。

よし、とりあえずはこれを乾燥させ、傾ける実験を行おうではないか。

天守の模型にタコ糸を通して引っ張ってみる

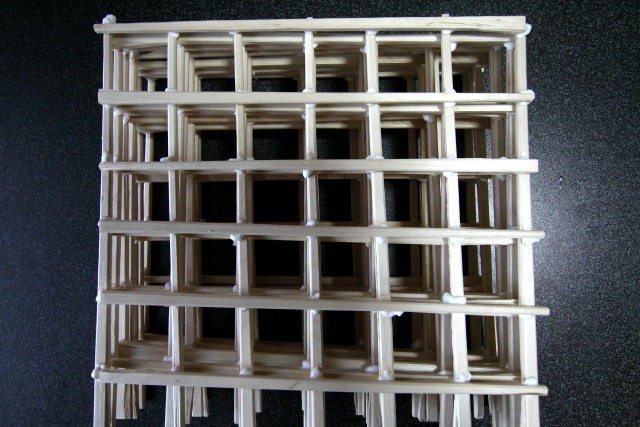

というワケで、翌日である。ボンドもおおむね乾燥し、いささか不格好ながらもそれらしい木組みの箱が完成した。

これに床と壁を張り、屋根を乗っければ立派な建築!……と思うようにする

どうでも良いが、水平方向と奥行き方向の強度の違いに驚愕した

ボンド乾いたよな、これで壊れないよな、となんとなく前後左右に揺すってみたところ、水平方向はほとんど揺れない堅固なものだったのに対し、奥行き方向はふにゃふにゃ、大幅に揺れてびっくりした。

奥行きの梁の数は約半分であると前述したが、それがここまで影響するものだとは思いもよらなんだ。梁の本数によって、振動に対する強度は大きく変わる。手抜き建築、ダメ、絶対。

閑話休題。話を元に戻そう。江戸時代の記録を参考に、この天守の模型に傾ける為の仕掛けを施すのだ。

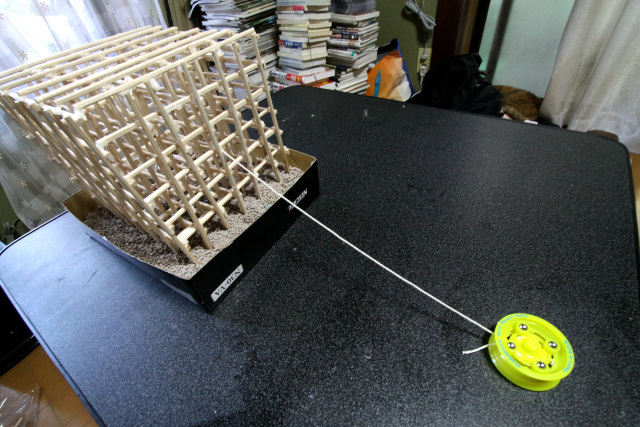

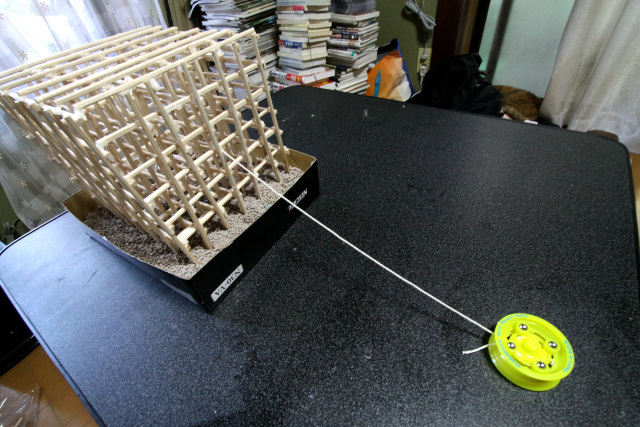

仕掛けはタコ糸とヨーヨーで代用します

傾ける側の柱の根本にタコ糸を引っ掛ける

立体的な模型の内側にタコ糸を通すのはひと苦労だった

しばらく奮闘したのち、仕掛けの準備が整いました

タコ糸の先端に、巻き上げ器「大五六」を模したヨーヨーを繋ぐ

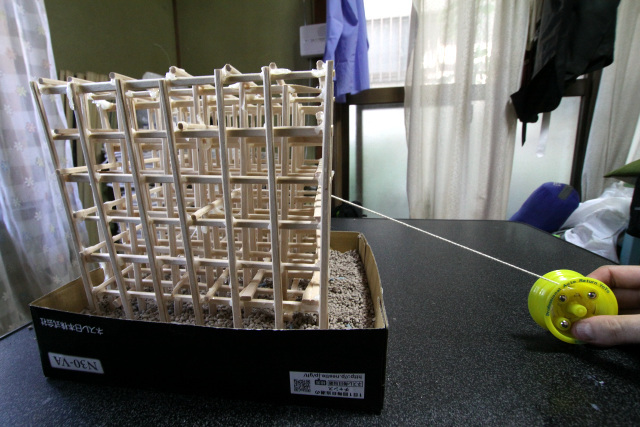

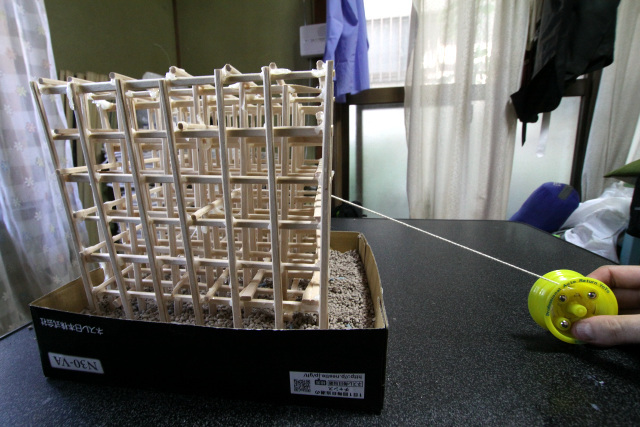

記録の通りならば、このヨーヨーでタコ糸を巻き上げれば天守は傾くはずである。さぁさぁどうなるものか、少し緊張しながらヨーヨーを回す。

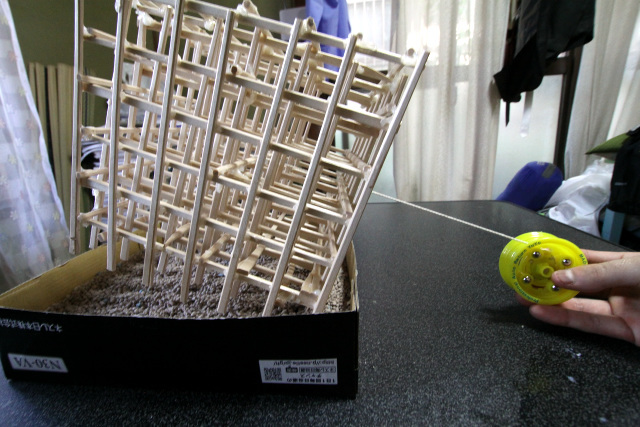

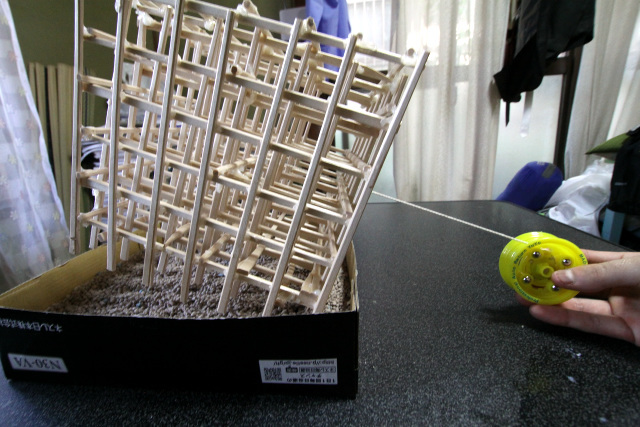

手動でタコ糸を巻き上げる。すると――

お、おぉ!

この浮いた隙間に入って、石垣を修理したというワケだ

江戸時代の土木技術って、すげー

工作に苦労したということもあって、模型が傾いた時には素直に感動した。江戸時代における美濃大工の土木技術、ここに再現!……というには少々大袈裟すぎる気もするが、まぁ、個人的には大満足だ。

模型ではあっけなく傾けることができたものの、忘れることなかれ、実際にはこの何百倍もの大きさの天守でやったのだ。その光景は凄まじいモノだったに違いない。

できれば当時にタイムスリップして、巨大な天守が傾くところを見てみたいものである。現代では絶対に見られない工事風景であったことだろう。

ちなみに摩擦が少ないテーブル上だと、模型は傾かず、水平に移動するだけでした