重要文化財について説明しておきます

本題に入る前に、肝心の「国指定重要文化財」についてピンとこないひとも多いかもしれないので、一応説明しておきたい。

「国指定重要文化財」は文化庁が「文化財保護法」にもとづいて指定する。

例えば、東京駅や勝鬨橋、東京国立博物館などが「国指定重要文化財」に指定されている。

全部「国の重要文化財」

ちなみに「国宝」はすべて「国指定重要文化財」だ。

国指定重要文化財の中からとくに重要なものが「国宝」として指定される。ざっくり言うと「トロ(重要文化財)」の中の「大トロ(国宝)」という感じだ。

国宝指定されるものは、その前に国指定重要文化財であることが前提条件なのだ。

以上を踏まえた上で本題に入りたいと思う。

島根の山奥にある国指定重要文化財

知り合いのおじいちゃんちがあるのは、島根県の松江市から車で1時間ちょっと、広島県との県境に近い奥出雲町というところにある。

かなりの山奥まですすむ

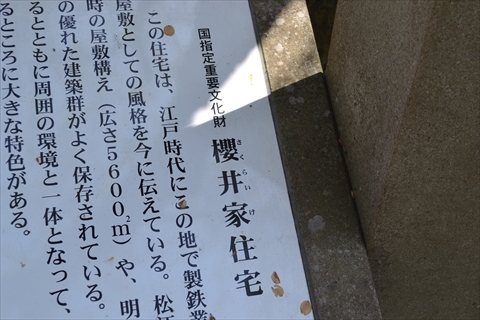

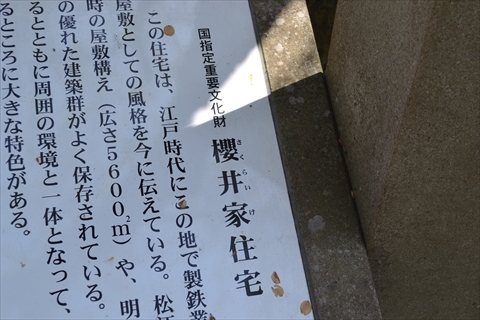

文化財愛護シンボルマークの下に燦然と輝く「櫻井家住宅」の文字

町とか県とかじゃなくて「く・に」の重要文化財

当サイトをよくご覧になっている読者の方々であればお気づきかもしれないが、実は「おじいちゃんちが国の重要文化財に指定されている知り合い」とは、当サイトのライター、さくらいさんのことだ。

出迎えてくれたさくらいさん

敷地内に消失点がある!

上の写真を見ていただきたい。手前の蔵のでかさもさることながら、敷地前の私道に消失点がある。

ずーっと向こうまで櫻井家の屋敷なのだ。

自宅の敷地に消失点があるなんて『おぼっちゃまくん』でしか見たこと無い。

広いだけではない、その古色蒼然とした建物の佇まいからは、風格と歴史の重みを感じる。

今、四字熟語辞典で調べましたみたいな表現になってしまったけど、そうとしか言えないから仕方がない。

だって、家の入口にいきなり水車があるのだ。

現役の水車が家にある

今日び、自前の水車を持ってる家なんてそんなにないと思う。

この水車は櫻井家の持ち物ではあるものの、駐車場脇にあるお蕎麦屋さんで提供する蕎麦を搗いており、現役だ。

さくらいさんは「この水車でカカオとか、なんか変わったもの搗いてみたいんですけどねー」と、備前長船で八宝菜作るみたいなことを気軽に言っていたけど、やめたほうがいいと思う。

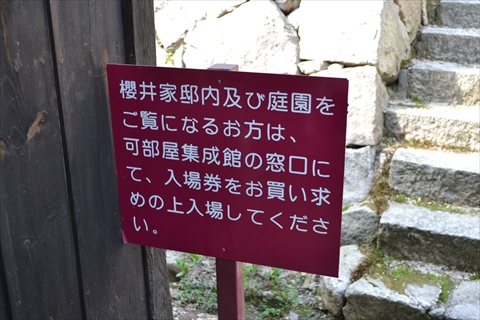

入館料700円

入るのにチケットが必要

屋敷の出入り口には「チケットをお求め下さい」の注意書きがある。家に入るのにチケットが必要という噂は本当であった。

大人700円

櫻井家住宅に隣接する資料館「可部屋集成館」と、重要文化財である母屋と庭園を見学するのに入館料700円が必要となる。

もちろんさくらいさんは家族なので必要ないが、ぼくが取材ではなく、個人的に観光で訪れた場合は、入館料が必要だ。

ぼくの実家は団地だけど、団地も入館料をとって観光客を入れたら団地ブームと相まって儲かるかもしれない。

しかも押し売りやしつこいセールスなんかが来たら「入館料払って下さい」といって追い出せそうで便利なシステムである。

島根県で指折りの名家、櫻井家

櫻井三郎右衛門さんと孫のさくらいさん

資料館では櫻井家13代目当主、櫻井三郎右衛門さん(さくらいさんのおじいさん)が解説をしてくださった。

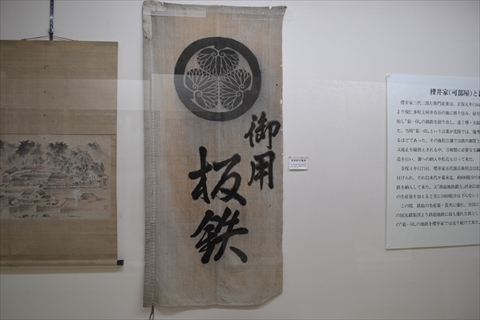

櫻井家は、出雲地方で盛んだった製鉄を生業とする名家のひとつで、松江藩の殿様が領内を視察する際の本陣(殿様が宿泊する家)を、何度も仰せつかるほどの家だった。

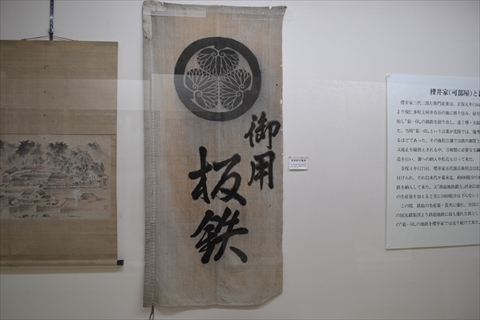

松江藩庇護のもと製鉄を行なっていた

江戸時代に製鉄業で栄えた櫻井家は、朝鮮出兵や大坂夏の陣などで活躍した戦国武将、塙直之(ばんなおゆき)がご先祖様にあたる。

櫻井家に伝わる鎧を鑑賞

塙直之というよりも、塙団右衛門という名前のほうが有名かもしれない。

塙直之は「夜襲のとき、自分の名前を書いた木札をばらまかせていた」とか「旗印に塙団右衛門とでかく書いていた」というような目立ちたがりエピソードが有名で、その派手な逸話のおかげで講談では人気のある戦国武将である。

で、こちらがその子孫だ。

「目立ちたがり」の遺伝子を受け継いだ子孫。でもマスクをしているので、目立ちたいのか、目立ちたくないのかよくわからない。

ちなみに、大坂夏の陣で豊臣方として討ち死にした塙直之の嫡男、直胤は、姓を母方の「櫻井」に改め、福島正則に仕えて広島にやってきた。

しかし、主家である福島家が改易されて浪人となり、国境を越えて出雲(島根)にやってきたのが櫻井家の始まりである。

殿様が来た時用にカスタマイズされた母屋

続いておじいさんに案内して頂いたのは、国指定重要文化財の母屋だ。

丸窓が可愛くて印象的

出雲地方には製鉄業で栄えた名家が櫻井家を含め3軒あるが、江戸時代に建てられた屋敷がそのまま残っているのはこの櫻井家だけである。

広い土間には自家用の人力車と駕籠が置いてあった

ひんやりとした広い土間には、人力車や駕籠が置いてあった。これらは自家用で、さくらいさんのおじいちゃんや、ひいおばあちゃんはこれに乗って学校に通ったらしい。

座敷の奥でお話を伺う

普段、観光客は入ることができないが、今回は特別に座敷へ上がらせてもらった。

母屋の奥にある座敷は殿様をお迎えしたときに、殿様に泊まってもらう特別な部屋だ。

殿様にお茶を点てるための小部屋。さくらいさんは子供の頃かくれんぼでここによくかくれたらしい

こちらの一畳ほどの小部屋。こちらは殿様に出すお茶を点てるために特別に作られた茶室だ。櫻井家にはこのように殿様が来た時のために特別な作りになっているところがいくつかある。

例えばこちら。

窓側が一段低い

写真ではちょっとわかりづらいかもしれないけれど、窓側の床が一段低くなってる。

これは大工の気まぐれで段差を作っているのではなく、殿様が歩く上の段と家臣が歩く下の段が分けられているということなのだ。

座敷の段差も同じ理由。江戸時代だからバリアフリーとかそういうのはない

殿様が来るので庭に滝をつくった

座敷の外側には立派な日本庭園が広がる。

小さな小屋は、日本画家、田能村直入が作った茶室

庭に滝が!

東京の大名屋敷跡にも立派な日本庭園はそこそこあるけれど、さすがに滝が流れ込んでるのは見たこと無い。

しかもかなりの高さから庭に注いでいる。

音もすごい。日本庭園だからといって上品な音ではない。もう、山の中の沢とかで聞くような、かなりでかい「ザーッ!」という野生の滝の音がしている。

これらの屋敷や庭は松江藩七代藩主、松平治郷公(不昧公)が来られた時に整備されたものだ。

「行く」というだけで家の改築や庭の造成までやらせてしまう「お殿様」の神通力はすごい。身分の偉いひとが持つオーラのパワーってこのことだろうか。

国指定重要文化財といっても普通の民家

櫻井家当主ご夫妻「住み慣れた家だから不便は感じないねー」

いくら国指定重要文化財の建物だといっても、もちろん、まだ人が住んでいる。現役の民家である。

電気のホヤは昭和っぽいレトロモダンなデザインだけど、中身はLED電球

自分の住んでいる家が国指定の重要文化財になったことでいろいろと気を使うことが多くなって大変じゃないだろうか? と、思ったけれど、建物の改造や改築が自由にできなくなった(※)ぐらいで、特に不便は感じていないそうだ。

※国指定重要文化財になると建物の改造や改築は文化庁への届出が必要

「NHK受信料シール」という民家っぽさの下に「警察官立寄所」のプレートが国指定重要文化財を思い起こさせる

いくら国指定重要文化財の建物だといっても、人の住む民家である。LED電球や、NHKの受信料シールなど、民家である日常が、プハッ!と息継ぎのために顔を出したようなところを見つけると、なかなか趣深いものがあっておもしろい。

殿様専用の門がある

櫻井家は古い雰囲気が残っているので、ドラマや映画のロケなどでもよく使われることがある。(「砂の器」「ジャパニーズアメリカン」など)

御成門前の道が古い町並みのようで、時代劇などにうってつけなのだ。

御成門の前が江戸時代の町並みに見える

今、さらっと「御成門」書いたが、櫻井家には殿様が家に入るための特別な門「御成門」がある。

東京の「御成門駅」は増上寺にあった将軍専用の門が由来だが、櫻井家にもその門があるのだ。

本来ならば、殿様のような偉いひとしかくぐることができない御成門。しかし、今回は特別に門を開けてもらい、くぐってみた。

ノー・プロブレム!

江戸時代ならば絶対に許されないが、今は平成時代であるので、ぼくのような一般人が御成門をくぐってもノー・プロブレムだ。先人たちが血の滲む思いで実現した民主主義国家の喜びをぐっと噛みしめたい。

蔵7つ、神社2つ、水車、郵便ポスト

ところで櫻井家は、この広い敷地の中に蔵が7つ、神社が2つある。

蔵が7つ

さくらいさんは「正月の初詣は必ずここなので、普通の神社に行っておみくじ引いたりしてみたい」と言っていた

神社は滝の横と、母屋の前にある沢の向こう側に、計2つもある。祠みたいなものではなく、神社が家の中に、しかも2つもある。

そもそも、櫻井家はどれほどの広さなのか?

さくらいさんによると「約3000坪ぐらい?」だそうだ。

3000坪という数字がどの程度のものなのかよくわからないけれど、編集部の安藤さんが一生かけてローンを支払う予定の自宅の坪数が30坪らしいので、櫻井家は安藤さんの一生100個分であることがわかる。

自宅敷地内に郵便ポストがある

櫻井家はあまりに広いので、敷地の中に郵便ポストがあったりする。

郵便受けではなく、差し出す方のポストである。それが家の敷地内にあるのだ。

もちろん現役で、一日に何回か郵便局の人が郵便物を回収しにやってきている。

遠足の目的地が自分の家

殿様の部屋で話を伺う

櫻井家のみなさんに聞いた話で一番面白かったのは、さくらいさんのお父さんが小学生の頃、遠足の目的地が自分の家だったことがあったそうだ。

沢を挟んで向こう側にある原っぱ(櫻井家の敷地)が遠足の目的地だったそうだ

お父さんは、自宅待機してクラス全員が自分の家にきたら合流してお昼ごはんを食べて、そのまま現地解散したらしい。

他人ごとながら、この時のお父さんはちゃんと「遠足気分」になれたのか心配だ。

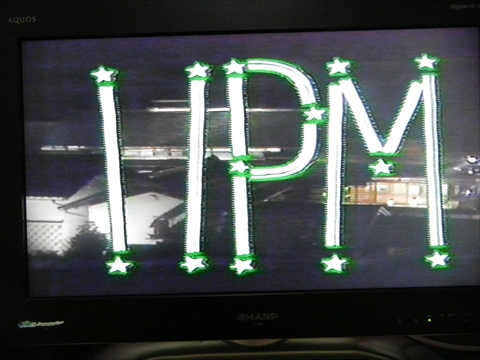

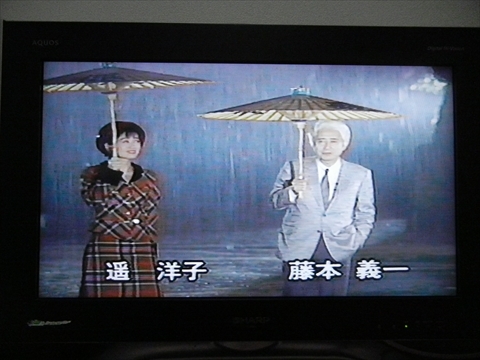

11PMの思い出

さくらいさん自身に思い出がないか聞いた所、小学生のころ、11PMがおじいちゃんちから中継されたのが印象残っているそうだ。

おじいちゃんちがテレビによく出てたさくらいさん

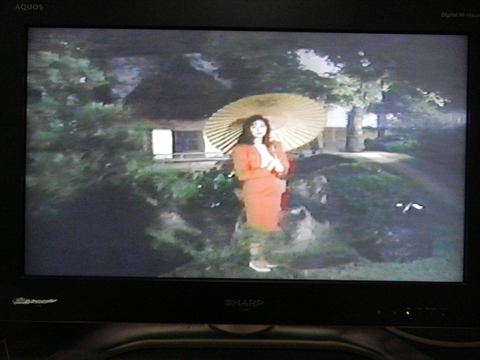

さくらいさんの記憶によると、庭の滝の前でバニーガールがクネクネしてたらしい。

しかし、自宅に保管してあった当時のビデオテープを確認してもらったところ、そんなシーンはなかったそうだ。

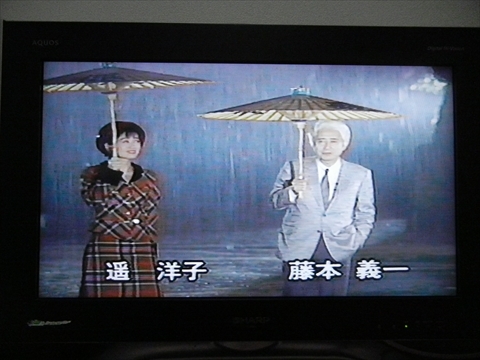

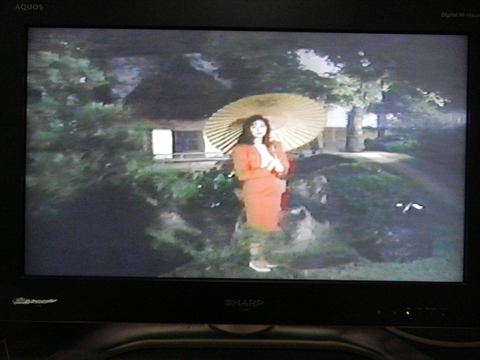

どこでそんなおもしろシーンに記憶が上書きされたのか気になるところだが、当時の映像を写真に撮ってもらった。

わ、ほんとだ

藤本義一、遥洋子……

肩パットの入った服をきたお姉さんが池の前に佇んでいた

滝の前にバニーガールではなく、池の前に肩パットのお姉さんだった。いずれにしろ、お門違いな感じはいなめない。

この違和感が、当時小学生であったさくらいさんの心の中で増幅されて、大げさな記憶につながったのかもしれない。

実家っぽさと重要文化財のせめぎあい

櫻井家の母屋の一角には洋室があり、壁に鹿の首が飾ってあった。鹿の首はちょっと金持ちの友達の家に行けばよく飾ってあったのを思い出す。

鹿の首は果たして、実家っぽいのか、重要文化財っぽいのか。ぼくは6:4で実家の勝ちのような気がするが、みなさんはいかがだろう?

取材協力

可部屋集成館

住所 島根県仁多郡奥出雲町上阿井1655

TEL 0854-56-0800