これがイタドリごはんのレシピです

気になるレシピをアップしていたのは、高知県須崎市にある道の駅「かわうその里すさき」で、藁焼きのカツオのたたきを販売している多田水産(の中の人)さん。

そのレシピがこちらである。

って事で今夜はワイの大好きな大好きなイタドリご飯です😋

— 多田水産(の中の人) (@tada2547) April 3, 2025

煮物とか炒め物も美味いけど、生のイタドリが手に入る今だけしか食えんのよね

レシピって言うほどのもんでもないけどツリーに書いとくね_φ(・_・ https://t.co/aBSHWflYLN pic.twitter.com/ovrvbUnRa4

多田水産さんによれば、高知では販売もされている人気の野草で、大きくなってから採ろうと見逃したら、先を越されてしまうこともあるのだとか。

イタドリを採りに行く

イタドリは高知県までいかなくても、私の地元である埼玉にも生えている身近な植物。

川原や空き地に群生する野草で、桜が咲く頃にアスパラガスのような新芽をニョキニョキと出す。イタドリという名前は知らなくても、この姿をみればピンとくる人も多いのでは。

多田水産さんが高知でうまそうに食べているのをネットで拝見し、羨ましくなってすぐ採りにいったのだが、埼玉だと桜の開花などと同じで時期が少し遅れるようで、イタドリはまだ小さかった。

ちょっと早いかなと思いつつ、これくらいの方が初心者にはアクが少なくいいのではと前向きに検討し、とりあえあず2~3本だけ試してみて、もしおいしかったらまた採りに来ることにした。

イタドリの根元に手を当てて、ワラビのようにポキっと折って収穫しようとしたら、「ポッ」という泡が割れたような音がして驚いた。

折るたびに音が違って(成長が足りないと鳴らない)、2~3本でいいかなと思っていたのに、この音が聞きたくて10本近くも折ってしまった。

イタドリは茎の中がきれいな空洞になっているが、その影響なのだろうか。ポッ。

この音を集めてハトポッポを演奏したい。あるいは鼠先輩のポッポポポポポポッポー。

イタドリを下処理する

持ってきたイタドリを水で洗い、柔らかい先端は天婦羅用にとっておき、茎の切り口から皮をむいていく。

皮をむくのに刃物は不要で、指でつまんで引っ張れば、フキのようにピーっと気持ち良くむけてくれる。少ない労力で達成感を味わえる作業で、サヤエンドウの筋取りよりも好きだ。

この下処理をやりながら、そういえば前にイタドリでジャムを作ったことを思い出した。

皮をむいたイタドリは、5ミリほどの小口切りにする。ついついネギのように薄く切りそうになるが、歯ごたえを残すためには厚さがあるほうがいいのだろう。

包丁の重さだけでサクサクと切れていく。これもまた気持ちがいい作業。切り口がまん丸なので、コロコロコロコロと転がっていくのもかわいい。

子どもの頃に野原で齧ったイタドリは、酸っぱくて青臭くてえぐかったけど、セロリがおいしく食べられるようになった今なら、意外とおいしいと思えるかも。

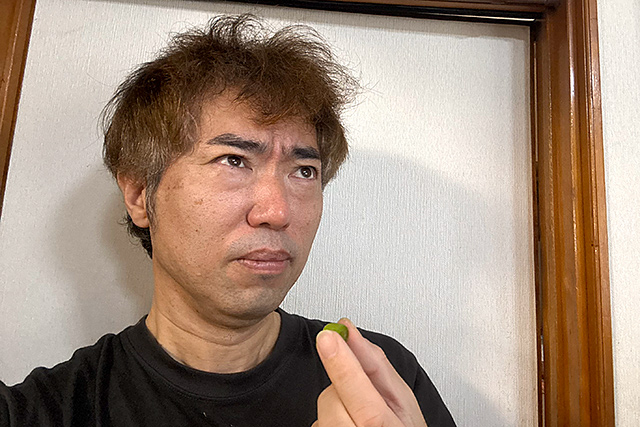

生の状態の味を確認するためにも一切れ食べてみたところ、酸っぱくて青臭くてえぐくて、記憶にあるイタドリの味がそのまま明確に上書きされただけだった。

そうだ、大人になってから食べてもまずかったんだ。これをあく抜きせずに使うのか。今のところ不安しかないぞ。