『隠語辞典』を読もう

国語辞典や百科事典など、よく使う、見かけるものだけでなく、ちょっと変わった切り口やテーマの辞典(事典)は盛んに作られている。

特に、そういったたぐいの書籍は東京堂出版がよく出版しており『年齢の話題事典』だとか『日本奇術資料大事典』といった、内容が気になるものもけっこうある。

今回は、そんな東京堂出版が、1956(昭和31)年に出版した『隠語辞典』を見てみよう。

隠語と言えばつまり、いろいろな分野で使われる符丁だとかスラングというものだろう。

隠語としてパッと思いつくものは「ヤバい」という言葉が挙げられるかもしれない。ヤバいはもともと泥棒や盗賊の隠語だったものが、一般化して、いまや褒め言葉にまでなっているという稀有な例だろう。

『隠語辞典』で「やばい」をひいてみる。

「危い」という意味の他に、「耐えがたい」「不可能な」「苦しい」という意味があると書いてある。

現在「やばい」には、「楽しい」とか「おいしい」「感動した」など、かなり色んな意味を含有させて使うことがあるけれど、昔から、いろんな意味に使われていた便利な言葉だったようだ。

寿司屋の「むらさき」と「あがり」

業界(?)の符丁として、一般的によく知られているのは、寿司屋の「むらさき」だとか「あがり」といった言葉もあるかもしれない。そういったものは載っているだろうか。

むらさき、載っているけれど、(盗)とある。これは、強盗、窃盗犯罪者用語という意味なので、醤油を意味する「むらさき」は、もともと、犯罪者の符丁だった、と、この本ではそうなっている。

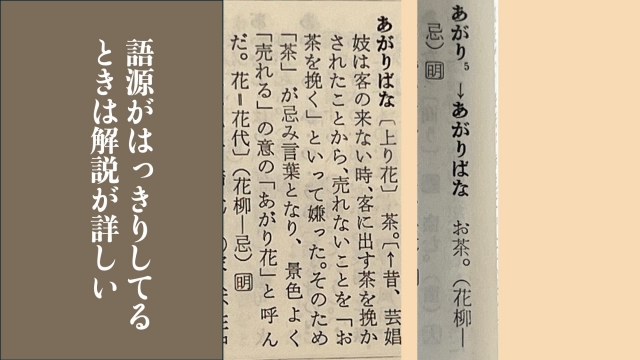

お茶を意味する「あがり」はどうだろうか?

こちらは、語源まで触れられており、かなり詳しい。

まず「お茶」が、売れない芸娼妓を表すようになると、お茶という言葉自体が忌み言葉となってしまい、それでも、お茶そのものを指し示したいときに「お茶」という言葉を使わず、景気よく売れるという意味の「上がり花(ばな)」を「お茶」の意味で使い始め、そのうち花が脱落して「あがり」となった。が、語源とされている。

会を終わらせるときに、終わりとか閉じるといわずに、あえて「お開き」とか言う感じに近いかもしれない。

アウトロー由来の言葉が多い

「隠語」というだけあり、採録されている隠語には、上記の「やばい」のように、盗賊や不良由来の言葉がかなり多い。

白木屋といえば、かつて存在した百貨店で、現在の東急百貨店だけれども、大正時代は、不良が白木屋を集合場所にしていたらしい。今で言う「トー横」みたいな話だろうか。

詐欺の手口の名称が載っていることもある。

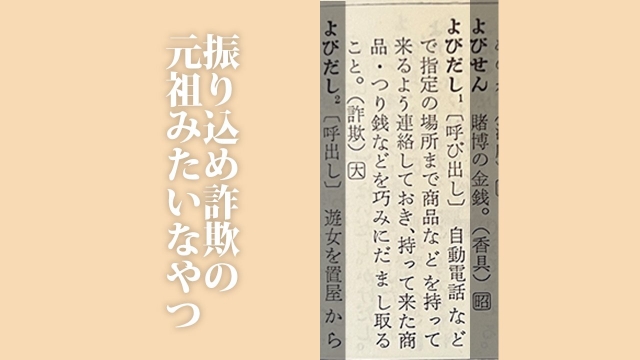

「よびだし」なんかをみると、電話で呼び出し騙してお金を窃取する詐欺の手口は、昔からあったようだ。

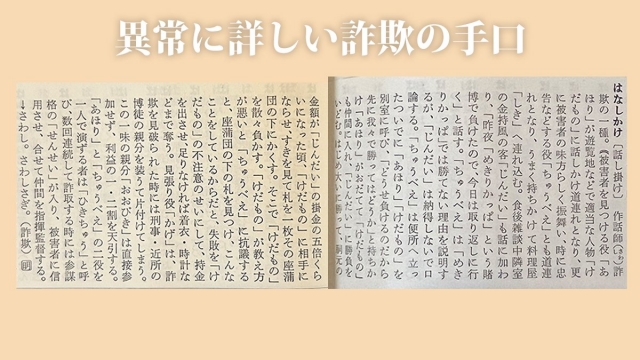

「はなしかけ」をみてみると、頂き女子マニュアル並みに詳しい詐欺の手口が書いてある。

隠語の説明に、隠語で説明をしているので、かなり読みづらい上にわかりにくいけれど、カモを「めきりかっぱ」という賭博(碁石などを使った丁半博打)で騙して身ぐるみはいでしまうという手口だ。映画のワンシーンっぽい臨場感があるのがおもしろい。

さらに、この詐欺のすごいところは、詐欺を見破られた場合、刑事や博徒の親分を装った詐欺師が出てきて更に騙すという、手の込んだことをやっていたらしい。

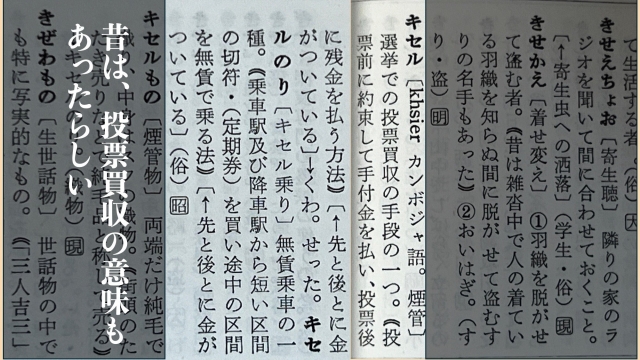

さて、詐欺というか、今でもよく使われる「キセル乗車」のキセルもこの辞典に載っている。

キセル乗車は、乗っている電車賃の最初と最後だけお金を払う乗り方で、先と後が金(キセルは吸口と雁首だけが金属製)であるキセルにかけたのが由来だけれど、そのほかにも、投票買収の手口もキセルと言っていたらしい。

さらに「キセル」がカンボジア語というのも驚きである。そういえば、タバコの販売や、キセルの修理をする店のことを、昔は羅宇屋(らおや)なんて言っていたなと思い出し、調べてみたら、ラオス(羅宇国)産の竹をキセルの管に使っていたのが、羅宇屋の語源とわかった。

クイズみたいな隠語がいっぱいある

さて、アウトローな隠語ばかりだけではなく、なるほどーみたいな気持ちになれる隠語もけっこう載っている。

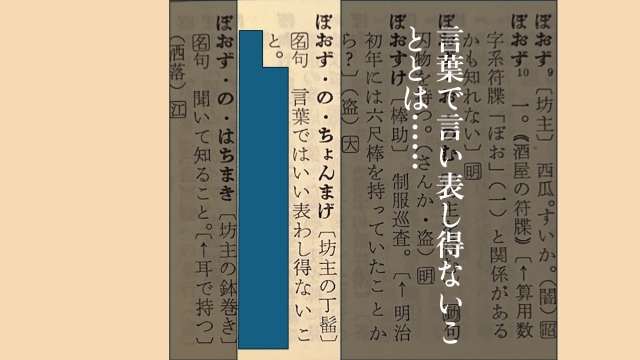

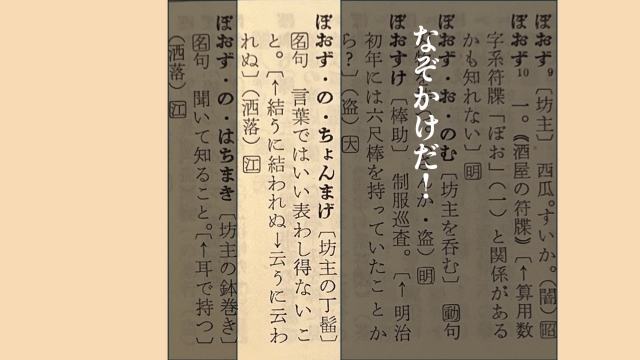

たとえば、江戸時代の隠語、というか普通の洒落言葉だと思うけれど「ぼおずのちょんまげ」というのがあった。

意味は「言葉で言い表し得ないこと」なのだが……それはなぜか。

「結に結われぬ」と「云う(言う)に云われぬ」を掛けたわけだ。あはー、これはなぞかけだ! なぞかけ大好きなので、うっかり一人で興奮してしまった。

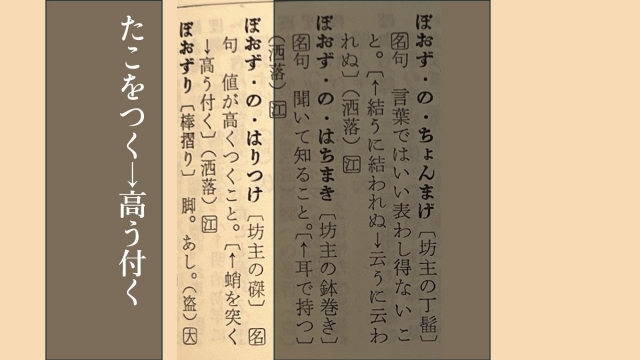

「坊主のナントカ」というなぞかけみたいな隠語、けっこうあるのだが、もう一つ紹介しよう。

坊主の磔(はりつけ)と、かけまして、値が高くつくことと、ときます。そのこころは?

タコを突く、高う突く。ほほー……。江戸時代の人、ジョークがきついな……。