ザーサイとはなにか

中華料理屋などでは、細切り、薄切り、みじん切りと、とにかく切られた状態で出てくるため、あまり丸のままで見る機会がないザーサイ。

その正体がこちらである。

このように丸のままでもなんだかよくわからないが、中国原産の野菜であるザーサイ(搾菜)の肥大した茎部分の漬物が、いわゆるザーサイなのだ。

取り寄せた種のパッケージ写真をみると、なるほど茎がコブ状になっている。

この茎のコブがあのザーサイになるらしい。

ザーサイはキャベツやダイコンと同じアブラナ科であり、カラシナの変種とのこと。どうやら葉っぱも食べられるなので、コブ状だけにコブサラダとかどうだろう。

もうここまでで知りたいことはだいたいわかってしまったのだが、種を蒔いてその成長過程を確認してみようではないか。

9月3日、ザーサイの種を蒔く

種の袋に書かれた育て方によると、8~9月に種を蒔いて追肥などの世話をすれば、翌年の1~2月には収穫できるらしい。

収穫の適期を過ぎると、茎が大きくなる代わりに繊維質になってしまうのだとか。

母親がやっている家庭菜園に撒かせていただきました。

9月になったところで畑へと出かけて(昨年の話です)、幅40センチ、高さ10センチの畝(うね)を作り、肥料を入れて30センチ間隔で種を蒔く。

ここまで特別なことはなにもない。これがザーサイの種だと知らせなければ、母はダイコンかなんかだと思って育てることだろう。

まるでカッコウの托卵のように。

種はアブラナ科らしい小粒。これも絞ると菜種油が出てくるのかな。いや、カラシナの変種だからカラシになるのかな。

9月12日、もう芽が出た

しばらくして様子を見に行くと、同時に撒いたダイコンやカブなどと一緒に、ザーサイも芽を出たようだ。

畝の左一列がザーサイ。

ザーサイの芽は、普通の二葉だった。外見的な特徴は本葉がちょっとトゲトゲしていることくらいか。

間引くために抜いてみたが、カイワレ大根みたいなもんで、この時点から茎が太いうということはないようだ。

ザーサイらしさは感じられない二葉。

抜いてみたが茎は普通のストレートだった。

9月24日、ちょっと味見をしてみよう

葉物野菜の成長はミドリガメのように早い。

種を蒔いてから二十日ほどで、ハツカダイコンくらいの成長を遂げた。ハツカザーサイである。

異国の大地でグングンと育つザーサイ。種は福岡産でした。日本でもけっこう栽培されているみたいです。

葉っぱの感じは、白菜の捨てられる外側みたいな質感。トゲトゲしていて、葉脈の密度が濃い。

まだあどけなさの残るザーサイ、さてどんな味なのだろう。

そのまま生で食べてみました。

なるほど、カラシナの変種だけあって、そのままの感想だがカラシナっぽい。同じに日に植えたダイコンやカブの葉と食べ比べてみたが、ザーサイだけちょっと味が濃いような気もする。

まあ生でも食べられるけど、別に食べなくてもいいかなという感じ。

普段食べるザーサイっぽさは感じられないが、そもそも濃い味付けをされたザーサイしか食べたことがないので、本来の味がわからないことに今気が付いた。

10月2日、虫に食われ出した

ザーサイの虫に食われたような穴が目立つようになった。「虫に食われたような」と比喩っぽく書いたが、まさに虫に食われている訳だ。

防虫用のネットで囲ったり、農薬を撒いたりするのも大変なので、せめてもの抵抗として畑になっていた唐辛子を撒いてみた。撒いたというかカカシのように置いたという感じだが。

がんばれ俺のカプサイシン、青虫をやっつけるんだ!

たぶん細かく刻んで焼酎とかに浸けてから撒くのが正解。

まあ唐辛子はおまじないとしても、ここまで育っていれば虫が食べるスピードよりもザーサイの成長のほうが早いだろう。

野菜を育てるようになると、子供の頃はかわいかったモンシロチョウやハラペコ青虫が憎くなる。

10月24日、炒めて食べたらうまかった!

種を蒔いてから約40日、幸いにも虫には負けなかったようで、コマツナやホウレン草だったら収穫するくらいにまで育ってくれた。

まだまだザーサイとしては早いのだが、こいつを葉物野菜として食べてみようではないか。

茎が少し膨らんできたかな。

若いザーサイの調理方法なんて家庭科で習わなかったが、この感じなら炒めれば間違いないだろうということで、胡麻油で豚肉とチャチャチャっと炒めてみた。

味付けは醤油とかオイスターソースとかニンニクとかを目分量で。たぶんなんでもうまいはずだ。

「ザーサイと豚肉の炒め物だよ」と出して、「え、ザーサイどこ?」って聞かれたい。

これがめっぽううまかった。ビールでも丼飯でもどんとこいである。こんなに好みの野菜が存在したのか。

火が通ることで萎れて茎の存在感が増したのだが、この茎がうまい。さすがは将来ザーサイとなる茎だけあって、ボリューミーかつジューシー。

カブの葉やコマツナにも似てるのだが、味の濃さと深みが違う。歯ごたえも抜群で、炒めてうまい葉っぱの最高峰と言えそうだ。

ただ若干の辛味があるので(そこがうまいのだが)、子供は嫌いかもしれない。大人になってよかった。

11月4日、味も硬さも倍になった!

若いザーサイの炒め物があまりにうまくでどんどん食べてしまいそうになったが、本番の収穫前に無くなってしまっては困るのでぐっと我慢。

種を蒔いてから約50日、もう一株だけ抜いてみると、ずいぶん茎が太くなっていた。

根元部分から重なりあうように葉が伸びていて、ザーサイらしいフォルムの片鱗を感じる。

きっとここが太くなっていくことだろう。

葉っぱを落としてみると、根元がちょっとザーサイらしくなっていた。初々しい。

これも前回と同じように豚肉と炒めてみたのだが、歯ごたえと味の濃さが倍増していた。

茎がずいぶんと太くなっている。

言い換えれば、固さと苦みが増したわけで、たくさん食べると顎が疲れて口の中がエグくなっていくが、そこで流し込むビールのうまいこと。こりゃ飯のオカズというより酒のサカナだな。

茎の部分はブロッコリーの芯みたいで、火が入るとトロリと柔らかくなる。ただし山菜や雑草のようにほろ苦い。

炒めて食べるなら種を蒔いて40日くらいまでが食べ頃のようだが、この50日目育てたザーサイも3日目のぬか漬けのようで味わい深い。

こういった成長の変化を日々楽しめることが、わざわざ育てる醍醐味なのかもしれない。

12月7日、だいぶ大きくなりました

種を蒔いてから3か月。あの小さかった種が、頼りなかった双葉が、細かった茎が、なんとここまで大きくなってくれた。

葉も茎も根も立派でうれしい。ちょっと泣ける。

こんなに立派になるなんて!

どうしたものか茎が縦に伸びてしまい、葉が根元から密集するという感じになってくれなかったため、それほど太くなってくれなかったのが反省点。

もしかしたらこれは気候的な問題かもしれない。タンポポの葉が夏は縦、冬は横向きに育つように、もう少し種撒きを遅くして、より寒い環境で育てればよかったか。

葉っぱが密集してくれなかったが、それでもこれだけ太くなった。

部位ごとにザーサイを味わう

もしかしたらすでにザーサイとしての収穫期なのかもしれないが、もう一度だけ生鮮野菜として食べてみよう。

まず主役である茎は、繊維が硬そうな皮を剥いて、一口サイズに切ってカブやセロリの感覚で浅漬けにしてみた。

もっとしっかり皮を剥けばよかった。

いわゆるザーサイのようなコリコリした歯ごたえではなく、シャクシャクと瑞々しい。苦さはうまさの範囲内で、皮さえしっかり剥けばザーサイの浅漬けという選択肢はアリのようだ。

続いて葉っぱの硬い部分。これは湯がいてナムルにしたのだが、めっぽううまいじゃないですか。ツマミに最高。

胡麻油、ニンニク、ショウガ、塩、醤油で和えてみた。

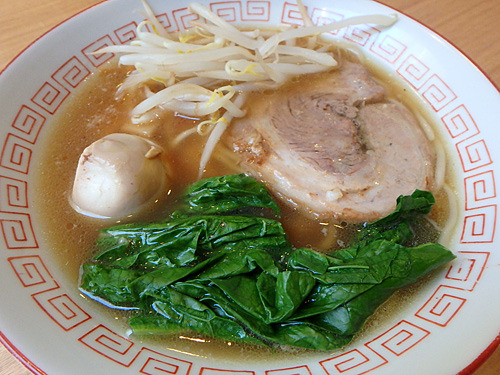

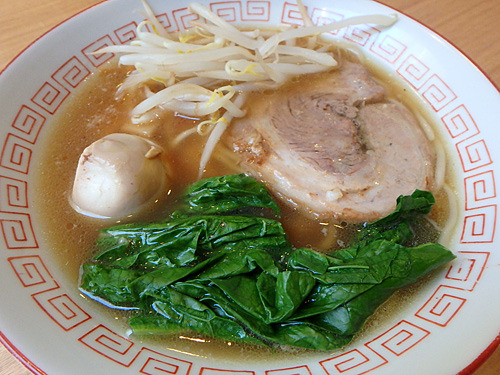

そして葉っぱの柔らかい部分は、サッと茹でてラーメンの具にしてみたのだが、もともと中華料理の食材であるザーサイだけに、これが見事にマッチしてくれた。

ホウレン草に比べて歯ごたえとクセが強いザーサイ。ちょっと主張が強いけど、博多ラーメンに付き物である高菜の近縁だけあって、味の濃いこってりしたラーメンとなら最高の相性だ。

この半分もあれば十分です。

このように、そのまま全部を炒めるには育ちすぎのザーサイだが、部位ごとに分けて使うことで、まだまだ十分野菜として利用可能。

本来のザーサイとしては味わっていないのだが、もうこの時点で来年も畑に植えることは決定だ。

そういえばコブサラダを作るの忘れた。

根っこは部屋のインテリアにどうぞ。

12月29日、ようやくザーサイを漬けます!

1月吉日を予定していた収穫だが、もうすでに皮がガチガチになっており、これ以上は太る気配もなさそうなので、今年の内に収穫して漬けてみることにした。

ザーサイの漬け方については、小泉武夫さんの「漬け物大全」を参考にさせていただこう。

レシピの紹介ではないけれど大体の流れは載っていた。さすが小泉先生、15年前の本なのに「怪味」について書かれている。

この本によるとザーサイの本場は中国の四川省らしい。場所を調べたら緯度が埼玉より南だったので、もっと寒い時期に撒けば太くなるという自説は間違いかもしれない。ただの肥料不足だったかな。

それはまあ来年の課題として、ザーサイを作るには肥大した茎部分を切り分け、天日乾燥、下漬け、本漬けとおこなっていくとのこと。

皮は硬くなり過ぎたので、全部剥いてしまった。

この瑞々しいザーサイの茎を数日間天日で干すと、洗剤をつけて擦ったら鍋の汚れがよく落ちそうなやつになった。

他の植物ではあまり見かけない、なかなか不思議な質感だ。

きめの細かいスポンジのようですね。

とりあえず塩漬けを食べてみよう

続いては干したザーサイを6~7%の塩水に漬けて、10日間ごとに塩を追加していき、だんだんと塩分濃度を上げながら1か月ほど漬ける。

なんだかおせち料理の黒豆やマロングラッセに甘さを染み込ませていくような丁寧さ。

あるいは亀仙人のだんだん重い甲羅を背負わせる修行風。こうしてザーサイを鍛えていくわけか。

最終的には塩分17%ぐらいだろうか。

ここまでが下漬けで、これからようやく本漬けに入るのだが、この時点で十分に漬け物っぽい。いや立派な塩漬けだ。最初のページで乗せたフレッシュザーサイって、まさにこれではなかろうか。

いわゆるザーサイっぽくはないが、これはこれで美味しいはずだということで、ちょっとつまんでみることにした。

美しく染まったザーサイの塩漬け。

塩抜きをまったくしなかったのでさすがにしょっぱかったが、化学調味料でもかけたんじゃないかと思うほど旨味たっぷりで、どことなく甘さも感じる。バリバリの植物性乳酸菌発酵食品という印象。

口当たりは滑らかなんだけど、噛むとポリポリという歯ごたえが気持ち良い。繊維っぽさが消えた沢庵のようだ。いや、カブ漬けの中心部分が近いかな。

それにしても、この独特の辛味と苦みはどっかで食べた記憶。

なんの味だろう、あ、ザーサイだ。

そうだそうだ、ザーサイだ。塩だけでもちゃんとザーサイの味になるのか。

なるほど、これはザーサイなんだと納得した。

本漬けに失敗しました

このままでも塩漬けのザーサイとして十分うまいのだが、せっかくなので本漬けをして、あのザーサイらしいザーサイを作ってみたいと思う。

適当なカメに塩水ごと移して、唐辛子、山椒、八角など、家にあるそれっぽい香辛料を適当に入れていく。

正しいレシピとはだいぶ違うだろうが、作っているものの確固たる完成イメージは頭にないので、それっぽくさえなってくれれれば特に問題はない。

入れ物は使わなくなった焼酎サーバーです。

本来はカメの入り口を竹の葉で覆って密封し、さらに外蓋を木灰や稲藁を敷いた上にかぶせるなどするらしい。それはちょっと難易度が高いので、お皿で落し蓋をしてラップで密閉すれば大丈夫かなと思ったのだが、これがどうやらまずかった。

半年後に蓋を開けたら、手入れを忘れた糠床のようになっていたのだ。

匂いを嗅いでみて少しくらいなら食べても大丈夫なような気もしたが、見た目的にダメなような気もするので、申し訳ないが辞退。やっぱり発酵食品って難しい。

残しておいた畑のザーサイは花が咲いたので、種を採って先日植えました。がんばれ二代目!

野菜を育てるならザーサイだ

このようにしてザーサイを種から育ててみたわけだが、成長するごとに味が変わるのがおもしろく、どの時期も美味しく味わえた。40日目のフレッシュな炒め物もうまいし、3か月以上育てて硬くなった茎のナムルもいける。

もし家庭菜園をしているのなら、ザーサイはかなりおすすめだ。本来の種を撒くタイミングは9月頃までだけど、炒めたりして食べる分には今からでも間に合うのではなかろうか。