ロボットを踊り食いしたい

ロボットの踊り食いをしたいとずっと思っていた。そのきっかけは、ある記事を読んだことである。ロボットの専門家として有名な大阪大学の石黒教授がこう言っていた。

食に関するロボットってね、ごはんを作るロボット、ごはんを食べて味がわかるロボット、食べられるロボットって3通りあるんですよ。

(中略)

食べてみたいと思わない? ロボット。食べてみたいでしょ。お菓子やったら最高やん。ロボットの踊り食いみたいなんできる

この記事を読んで私は心底感銘を受けた。これまで生きてきてロボットを踊り食いするという発想が微塵もなかった。ロボットと向き合い続けた人物だからこそ生まれる発想である。しかも納得感がある。ロボットの踊り食い、たしかにやってみたい!

記事公開から9年。昨年、石黒先生はついに食べられるロボットを開発した。

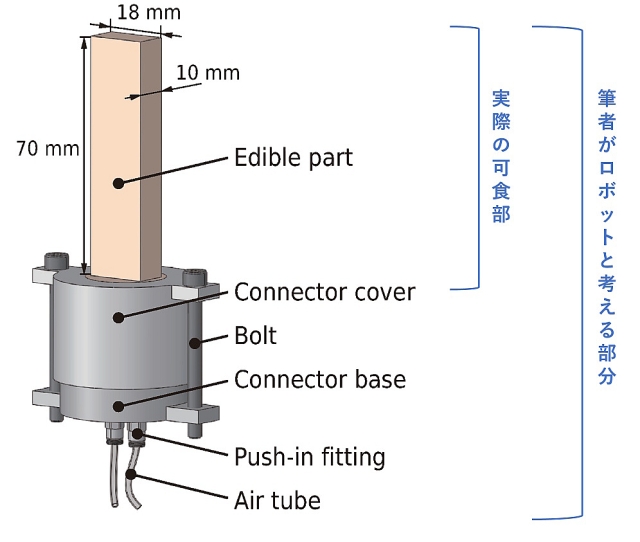

ゼラチンでできた可食部が空気の力でプルプルと動き、まるで生きているみたいだ。ゼラチンなので食べられる。これは食べられるロボットといえる。

食べられるロボットが完成したという事実にも驚いたが、インタビュー記事の「ロボット。食べてみたいでしょ」という発言がその場を和ませるトークではなく本気だったのだと気づかされ、さらに驚いた。

私のイメージする「ロボットの踊り食い」とは異なる

しかし、石黒先生の研究にケチをつけるわけではないが、私のイメージするロボットの踊り食いはこれとは少し違うのである。(研究とは既存研究との差分をわずかでも明らかにし進歩させるものだから、これは批判ではなくポジティブな態度としてとらえてほしい)

踊り食いというからには、丸ごと食べられなければならないと思う。石黒先生の研究では、コップに埋め込まれた金属製の装置に仕掛けがあり、そこから空気を送り出している。なので、ここでのロボットとは、空気を送り出す機構も含むのではないか。

ロボットの踊り食いというからには、ロボット全体が丸ごと食べられなければならないと思うが、実際は一部を食べているに過ぎない。

元論文に青色で筆者が加筆。ロボット全体が可食でなければ、ロボットの踊り食いとは言えないのではないか。

元論文に青色で筆者が加筆。ロボット全体が可食でなければ、ロボットの踊り食いとは言えないのではないか。

車を丸ごと踊り食いする

私はロボットを丸ごと踊り食いしたい。しかし、私の技術ではそれは難しいので、今回は「動いている車を丸ごと踊り食い」で行かせていただきたい。私がやりたいことの本質は

人工的な機構が

人の手を介さず動いている状態で

丸ごと食べる。

なので、ロボットでも車でも同じなのだ。なのでいまから、お菓子で車を作り、それを動かして丸ごと食べます。

おかしのまちおかに来た。

おかしのまちおかに来た。

車の部品になりそうなものをいろいろ購入した。

車の部品になりそうなものをいろいろ購入した。

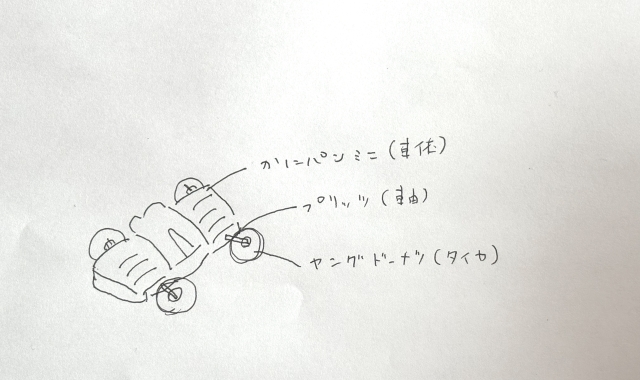

お菓子の車づくりに興味を示した妻が、設計図を書いてくれた。

カニパン、プリッツ、ヤングドーナツの構成だ。

カニパン、プリッツ、ヤングドーナツの構成だ。

できた。

できた。

ホイールと車軸の間に明らかなスキマがあり、「これは難しいのでは?」と思った。

こんなこともあろうかとコインチョコを買っておいてよかった。

こんなこともあろうかとコインチョコを買っておいてよかった。

竹ひごでグリグリして、プリッツが通るぐらいの穴を開ける。

竹ひごでグリグリして、プリッツが通るぐらいの穴を開ける。

車輪の再発明である。

車輪の再発明である。

たぶん世界初!車を丸ごと食べる瞬間

こうしてお菓子の車が完成した。

左は妻の作品。急遽まいばすで追加購入したマシュマロによってヤングドーナツホイールが外れるのを防いでいる。ざらめのついた大きなオフロードタイヤで、でこぼこ道も何のその。

対して右は筆者の作品。きれいな円形のコインチョコタイヤはクルクルと滑らかに回り、抜群のスピードを発揮する。

さて、これで「人工的な機構」はできた。あとはこれをどう動かすかだが、今回は位置エネルギーエンジンを使う。位置エネルギーエンジンとは、第1回ヘボコンですずえり氏が提案し、最終的に「最も技術力の低い人賞」の獲得につながったアナログ技術だ。要は、坂道である。

坂道の上から車を離すことで、「人工的な機構が人の手を介さずに動いている状態」を実現できるというわけ。

坂道の上から車を離すことで、「人工的な機構が人の手を介さずに動いている状態」を実現できるというわけ。

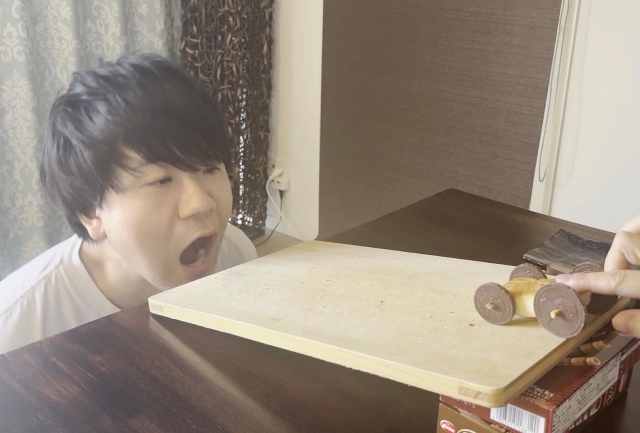

果たして、うまくいくのか。おそらく世界初の車の踊り食い。(調べようがないので世界初と言っていますが、そうじゃなかったらすみません。)

車の踊り食いの瞬間。

車の踊り食いの瞬間。

口に入りきらず車の勢いがゼロになってしまっているのが少々残念だが、それでも思ったよりうまくいった。

車を踊り食いした感想は次の通り。

・物体が顔面に直進してくることへの恐怖がつよく、食を楽しむどころではなかった

・たしかに動いてはいるが、あくまでも車という「機構」であり、命を食べている感覚にはならなかった

・流しそうめんの上位(?)互換として、食×アクティビティの文脈でなら楽しめそう

正直に言って「車の踊り食い最高~!」とはならなかったのが実情である。 どうやら、踊り食いには「命感」が重要であり、それは車ではダメで、石黒先生の研究のようなロボットでなければならないのだと感じた。実験としては失敗の部類だが、「車の踊り食いは『命感』がなく、テンションが上がらない」ということがわかっただけでも、人類にとっての進歩なのではないだろうか。

ちなみに、味はふつうに美味しかった。食材としてはチョコ×プレッツェル×パンなので相性がいい。

妻作のオフロード車も食べた。

妻作のオフロード車も食べた。

こっちはスピードが遅く、より一層「踊り食い感」が無くて最悪すぎて笑ってしまった。味の組み合わせも悪く、おいしくない。でも楽しかった。「何でもない休日に意味の分からないお菓子を作って食べておいしくなかった」という良い思い出が残った。

結論:人工的踊り食いでは「丸ごと感」より「命感」が大事

本来「踊り食い」とは命を生きたまま頂く行為であり、それは価値ある食体験として主に日本国内で評価されているのだが、それを人工物で代替することで食の多様性を追求するのが今回のテーマ。

元の石黒先生の研究ではゼラチン製の可食部に空気を送ることで、人工物であるにも関わらず「命感」を芽吹かせることに成功した。

一方私はこれに「丸ごと食べてる感」が無いことを疑問視し、「命感」よりも「丸ごと感」に重きを置いた「お菓子の車の踊り食い」を提案した。しかし、その結果、踊り食いとしてのテンションはあがらなかった。どうやら人工的踊り食いでは「丸ごと感」よりも「命感」が大事なようだ。それがこの記事の結論です。

~おまけ~

ホイールの候補として買ったものの、結局使わなかった「フエラムネ」の食玩。かわいいね。

ホイールの候補として買ったものの、結局使わなかった「フエラムネ」の食玩。かわいいね。

編集部からのみどころを読む

編集部からのみどころ

言ってることの賢そうさと、やってることの頭の悪さ、そのギャップがこの記事の醍醐味です。したり顔で「研究とは既存研究との差分をわずかでも明らかにし進歩させるものだから…」と語るその表情まで想像した後に、車を口で待ち構えるほりさんの写真を見るといろんなことがどうでもよくなります。疲れた時に読みに帰ってきてほしい記事です。(石川)

この先は「デイリーポータルZをはげます会」会員向けの有料コンテンツです。会員になるとごらんいただけます。