深大寺なら水車が無料で借りられる!

地形的に昔から湧水が豊富で、その質の良い水を活かしたお蕎麦屋さんが立ち並ぶ深大寺。

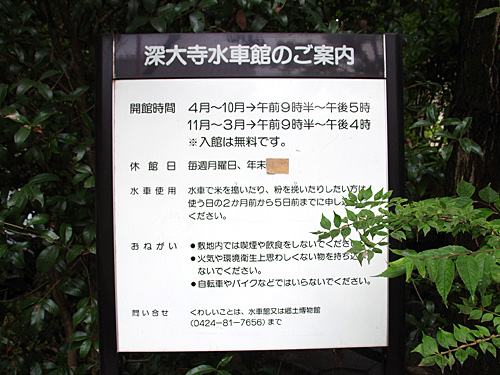

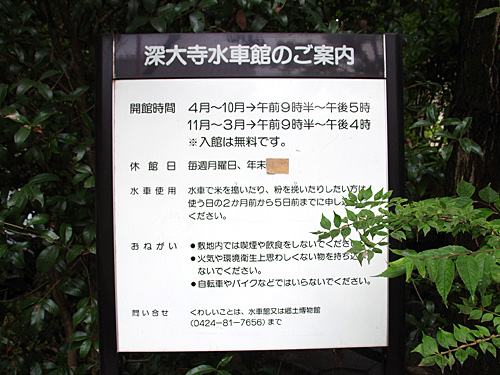

この地域の共同水車として明治時代から使われていたものを学習施設として復活させたのが、深大寺水車館の水車だ。

人生初の製粉体験に心が躍っています。

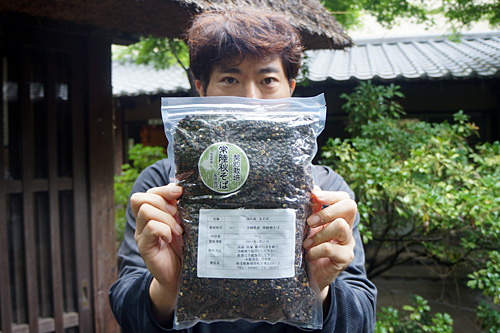

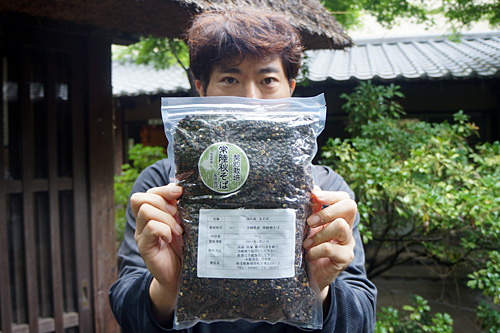

この水車は今も実際に使えるものであり、事前に申請すれば市民以外でも精米や製粉に利用することができるということで、私も1キロ分の玄蕎麦を蕎麦粉にしてみたいと思う。

趣味で製麺をやっている者として、いつか製粉体験をやってみたかったんですよ。

個人で水車が借りられるってすごいな。人生で一番高価かつ大きなレンタル品かもしれない(でも利用は無料)。

それにしても学習目的以外に水車を利用したいという人がいるんですかと係の方に訪ねたところ、趣味で小麦や蕎麦を育てている人やグループなど、月に数件の利用があるそうだ。

なるほど、コイン精米機ならうちの近所にもあるけれど、製粉機というのは見たことないもんね。

米を搗いたり、粉を挽いたりできます!しかも無料!夢の施設!

水車とは巨大な動力源である

製粉を始める前に、まずは水車の仕組みの確認から。水車の隣に設置された小屋には軸木が伸びており、水車が回った分だけ軸木もグルグルと回る構造となっている。忍者のからくり屋敷みたいでかっこいい。

それほど水量の多くない流れに掛かった水車なのだが、これがものすごく力強い。プロレスやアマレスに水車落としという技があるのも納得。絶対にふざけて使ってはいけないやつだ。

水量次第ではうまく回らない日もあるとの事前情報だったが、今日は調子がいいそうです。

水車、すごい力強い!力持ち!

水車の力で杵を持ち上げて落とす搗き臼。10キロの玄米を4時間で精米できるそうです。

水車は電気やエンジンのない時代の貴重な動力源であり、この回転する力を使って、搗き臼の杵を持ち上げたり、碾き臼を回したりしているのだということが一目で理解できる。養蚕が盛んな地域では、生糸の巻き上げにも使われていたとか。

これってたぶん小学校で習っていることだけど、目の前でみると身に沁み込むように納得できる。動力ってこういうことなのかと。

軸木の先には木製の歯車がついており、碾き臼の歯車と噛ませることで、蕎麦、小麦、大豆などを粉にすることができる。

この溝で粉にしながら排出していく。これは時計回り用の溝だそうです。

水車が使えない場所では、こんな感じで人力で回すことになるのだろう(

こちらの記事より)。

蕎麦の実を蕎麦粉にしてみよう

水車の理屈がわかったところで待望の実践だ。持参した殻つきの蕎麦の実を碾き臼の上部から入れていただくと、しばらくして臼の隙間から染み出るように粉が落ちてきた。

すごいすごい、水車の力ってすごい!

綿あめを作る機械にも似ているけれど、できるのが蕎麦粉っていうのが渋い!

蕎麦の実をザザザーっと少しずつ投入。

臼の上部分だけがグルグルと回転し、潰された蕎麦の実が隙間から落ちてきた!

臼に付いているハケも一緒に回って、下に粉を落としてくれるのがかわいい。

投入した蕎麦の実のすべてが粉々になって出てくるのではなく、食べられない殻部分はそのままで、中にある白い部分だけが粉になって出てきた。どういう理屈なのだろう。

中の白い部分は粉になったが、割れた殻がそのままの形で出てくるのがとっても不思議。

これが蕎麦の実の断面。硬い殻に覆われた白い部分が潰れて蕎麦粉になる。

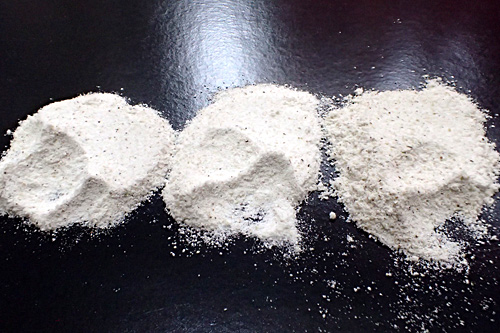

これをまず目の粗いふるいに掛けて殻を取り除き、今度は細かいふるいで振ったものが一番粉と呼ばれる蕎麦粉となる。蕎麦の実の中でも中心部の白い部分の粉だ。

蕎麦も小麦も、この一番粉は雑味が無いため、高品質の粉として喜ばれるそうだ。

まず目の粗いふるいで殻を取り除く。

続いて目の細かいふるいで粉を落とす。右手の使い方がタンバリン奏者みたいでかっこいい。

市販の蕎麦粉に比べると、昔ながらの製法のために粒が粗くて殻の部分も混じっている感じだが、だからこそ愛おしい。匂いはほとんどない。

この作業はすぐに飽きる人と、延々とやりたがる人がいるそうだが、私はきっと後者。じわじわと溜まっていく悦びにニヤニヤしてしまう。

二番粉、三番粉というものがある

一番粉を取り出したあと、ふるいに残ったものを再度挽いて、それを振ったものが二番粉。さらに残ったものからとった蕎麦粉が三番粉。

ここまでくると殻に近い部分が多くなり、粉の色が黒ずんでくる。でもその分ミネラルは多いのだろう。

粉を挽く作業は水車の力まかせなので楽なのだが(セッティングも人任せだったし)、このふるう作業はけっこう大変。だからこそ、蕎麦粉ってこうやって作っているのかという学びが大きい。

三番粉をとったあとの残りは家畜の飼料に混ぜていたそうです。

白い部分はほとんどなくなり、殻とふすま(表皮)ばかりになっている。

昔から一番粉を使った白っぽい蕎麦は更級蕎麦とも呼ばれる高級品だったが、最近は小麦粉の割合が多いから白い場合があり、黒っぽい蕎麦を風味が強そうだと好む人も多いとか。私もそっち寄りかもしれない。

そこで蕎麦らしく見せるために、小麦粉多めの安い蕎麦は三番粉をあえて使うこともあるのかもなとか、そんな考えが臼を前にしてグルグルと頭の中を回った。

同行いただいた編集部の古賀さんが、夫の実家で義姉に昔ながらの蕎麦作りを教わっている風だった。

臼が重いので掃除するのは一苦労。置いてあった掃除機が文化財としての古いやつかと思ったら現役の実用品だった。

そんなこんなで製粉体験は無事終了。掛かった時間は約1時間。1キロの蕎麦の実からとれたのは、一番粉、二番粉、三番粉がそれぞれ200グラムくらいずつ。蕎麦にしたら全部で6人前というところだろうか。

たまの祭事や行事としてやるならともかく、日々の食事のためにこの作業をやっていたのだから、そりゃ毎日大変だっただろうなーと、ほんの100年前の日常を想って口をあんぐりとさせた。

水車で製粉した蕎麦粉、さてこれをどうしよう。

蕎麦を打ち比べてみました

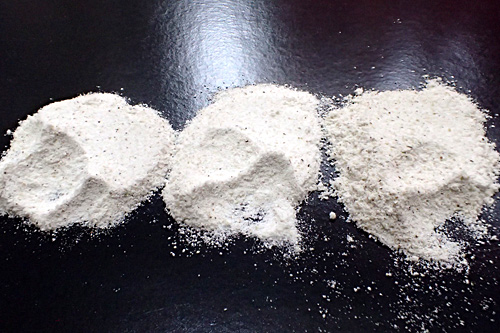

ここからは余談になるが、持ち帰った蕎麦粉をじっくりと見比べてみたところ、一番粉と二番粉の違いは素人にはほとんどわからず、三番粉になってようやく黒っぽいかなとわかった。

三番粉はお茶でいったら出涸らしのようなものなのかもしれないが、さて味の違いはどんなものだろう。

左から一番粉、二番粉、三番粉。

一番粉と二番粉の違いは食べ比べてもわからなそうなので、一番と三番で比較してみることにした。

調理方法は簡単なそばがきでもいいけれど、やっぱり蕎麦だよなということで、久しぶりの手打ち蕎麦にチャレンジ。十割蕎麦は難しそうなので、小麦粉を2割加えた二八蕎麦。

左が一番粉、右が三番粉で作った生地。微妙に色が違うかな。

手触りの滑らかさは見た目通りに若干の違いがあるものの、蕎麦の作りやすさはほとんど変わらない感じ。

石臼で挽いた蕎麦粉だからか、なんとなくあずきを茹でた時のような良い香りがする。

一番粉の蕎麦。

三番粉の蕎麦。

茹で立てを食べ比べてみたところ、一番粉に比べると、やはり三番粉は多少のざらつきとえぐみを感じたが、だからまずいという訳ではなく、あくまで好みの範疇だと思う。上品さなら一番粉、力強さなら三番粉という感じ。

どっちも深大寺の水車で挽いて、自分の手で振った蕎麦粉だと思うと、下手な手打ち蕎麦でも十分うまかった。

ハモの骨切りみたいな蕎麦ですみません。麺切り包丁を買おうかな。

そのままでは何も生み出さない水の流れる力を動力に変換して、寡黙に力仕事をこなす水車先輩、マジかっこいいっす。

そういえば ドラマ『北の国から』で、水車を使って電気を作ろうとした話があったっけなと思って調べたら、水力発電じゃなくて風力発電だった。

水車館にあった味わい深い写真。家庭用製麺機の使用は昭和30年代くらいまでだそうです。