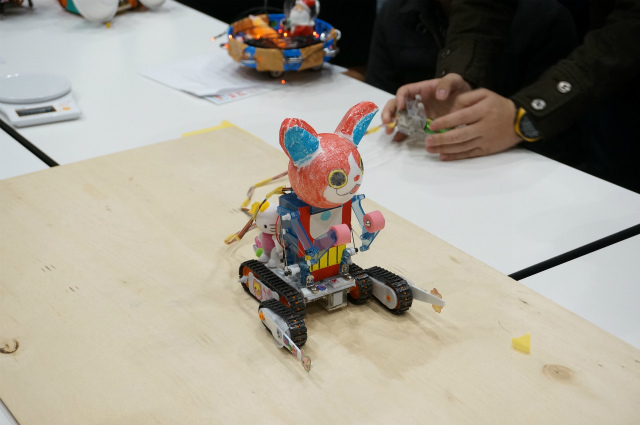

できの悪いロボットを無理やり戦わせるイベント、それがヘボコン

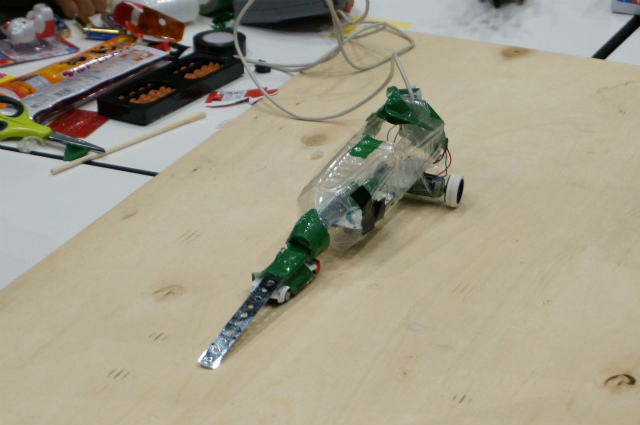

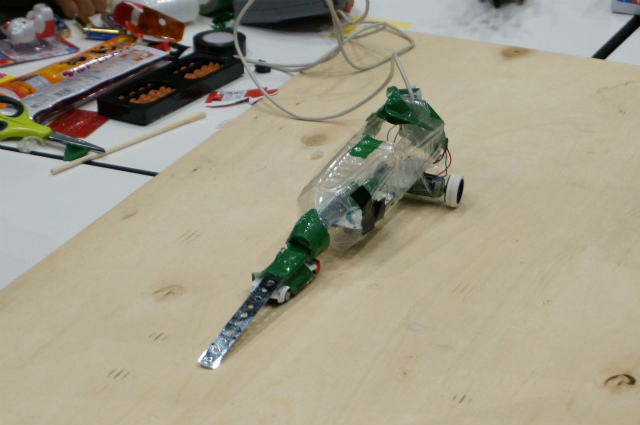

昨年のミニヘボコン出場ロボットより。ペットボトルにビニールテープで部品をベタベタ貼りまくるというストロングスタイルの自称ロボット。ペットポトル(みかん)

水ヘボコン、ミニヘボコン

今回開催するのは、ヘボコンのミニ版「技術力の低い人限定ロボコンMini(通称:ミニヘボコン)」と、水上バトル「技術力の低い人限定 水上ロボコン(通称:水ヘボコン)」です。2日間のプログラムでそれぞれ3回ずつ、計6回のミニ大会を行います。

ミニヘボコンは、いつものロボット相撲を8体のミニトーナメントで行うもの。

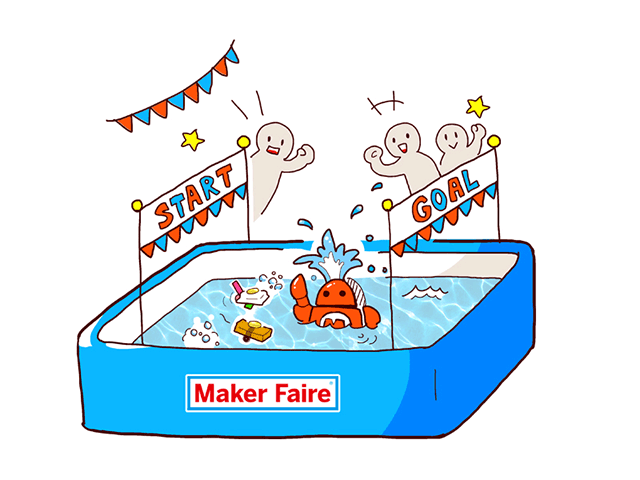

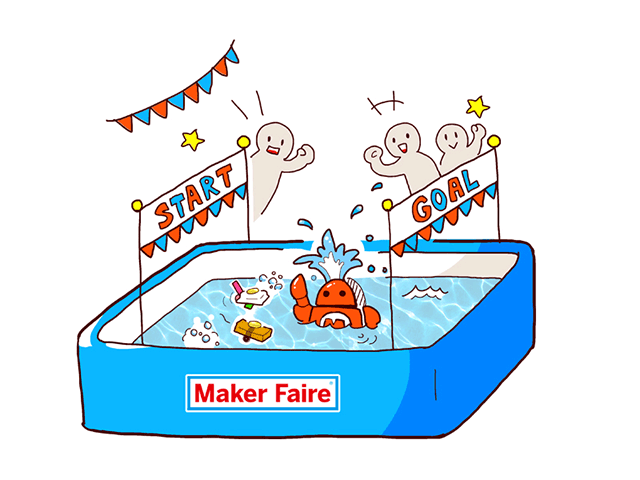

水ヘボコンは、この夏に向けて考案したばかりの新ルール!プールにロボット船を浮かべ、コイン運びで相手より先にゴールを目指します。こちらも1対1の対決で、8体のミニトーナメントを行います。

水ヘボコンのイメージ。上からの放水や噴水など、道中には障害物もあります。(イラスト:

一秒)

工房もあるよ

いつものヘボコンとの最大の違いは、会場内に作業スペースがあること!

工具や材料も用意されており、その場でロボットの制作、改造、メンテナンスが可能といういたれりつくせりの環境です。

技術力が低すぎて途中で挫折してしまった!!という方も、作りかけのロボットを持ってきていただければ、僕やスタッフがサポートしますので現場で完成させられます。

ただし時間に限りがあるため、ゼロからその場で制作するのはおすすめしません。半完成品を持ち込み、その場で仕上げるのがおすすめ。

なお、工具や材料もこちらである程度ご用意しておりますし、隣にはタミヤさんがキットの販売に来てくれます。タミヤのキットは制作に意外に時間がかかる場合がありますので(特にお子様は2時間とかかかる場合も。加えて改造の時間も必要です。)、お早めに作業に入ってください。

タミヤのキットを制作したあと、その組み立て説明書をそのまま外装に使用した衝撃作。WaLL(しょうたろう)

趣旨:

技術力の低い者で集まり、技術力の低いロボットを戦わせることでお互いの技術力の低さを確認しあい、ぬるま湯の安心感に浸ります。

日時:

2015/8/1(土)

第1回 ■事前登録制 水ヘボコン 審査員:NPO日本水中ロボネット 増田殊大さん

集合12:30 試合開始13:30~

第2回 ○当日受付 水ヘボコン 審査員:NPO日本水中ロボネット 増田殊大さん

集合15:00 試合開始16:00~

第7回 ○当日受付 ミニヘボコン 審査員:デイリーポータルZウェブマスター 林雄司

集合17:00 試合開始18:00~

2015/8/2(日)

第8回 ■事前登録制 ミニヘボコン 審査員:株式会社タミヤ 石崎隆行さん

集合10:30 試合開始11:30~

第3回 ○当日受付 水ヘボコン 審査員:NPO日本水中ロボネット 増田殊大さん

集合13:00 試合開始14:00~

第9回 ○当日受付 ミニヘボコン 審査員:アーティスト テクノ手芸部

集合15:30 試合開始16:30~

※作業スペースでは、参加登録後すぐ作業していただけます。

※集合後は改造作業の時間になります。作業のない方も出欠確認のため集合時間にはいったんお集まりください。いない場合は出場できない場合があります。

※試合開始15分前には試合場所に再度お集まりください。(ミニヘボコンはヘボコンブース、水ヘボコンは屋外プール)

場所:

東京ビッグサイト

Maker Faire Tokyo 2015会場内

デイリーポータルZブース付近 特設会場

参加方法:2通りあります。

A.事前登録制の回について(■の回)

受付終了しました

B.当日受付の回について(○の回)

Maker Faire Tokyo 2015会場にて、整理券を配布します。

参加希望者は、イベント開場後にインフォメーションカウンターにて整理券を受け取ってください。先着順です。(ヘボコンブース、DPZブースでの配布ではないのでご注意)

※A、B、ともに参加希望の方は前売り入場券の購入をおすすめします(こちらから)

おねがい:

受付時、材料費800円をご負担ください。

※Maker Faire Tokyo 2015 の入場料、およびご自身で購入された材料費は含みません

参加時の注意事項:

・当日は作業スペースがあります。その場でロボットの制作、メンテナンス、改造ができます。

・ロボット制作に使える材料もご用意しております。ダンボール、棒など、技術力が低い人でも使えるものばかりです

・とはいえ会場では作業時間も素材も限られるため、途中まで作ったロボットを持参することをお勧めします。

・タミヤの物販ブースが隣にあります。アクリルロボットキット等の購入が可能です。(モノによってはお子様が組み立てると2時間ほどかかる場合もあります。その後の改造時間も必要です。時間に余裕を持って作業してください。)

・技術力の低い人向けイベントのため、半田ごて、電子部品類、マイコンボード等はご用意しておりません。使用したい方はあらかじめ製作したものをご持参ください。(その際、後述のハイテクペナルティに抵触しないようご注意を)

・防災上の理由により、半田ごての持ち込みはご遠慮ください。工具以外の刃物、燃料、薬品も持ち込み禁止です。

・最新情報はFacebookの「DIYギャグ研究」グループに参加するか、公開スレッド「ミニヘボコン/水ヘボコン連絡用スレッド」を時々チェックしてください。

・イベントの様子はデイリーポータルZに掲載します。

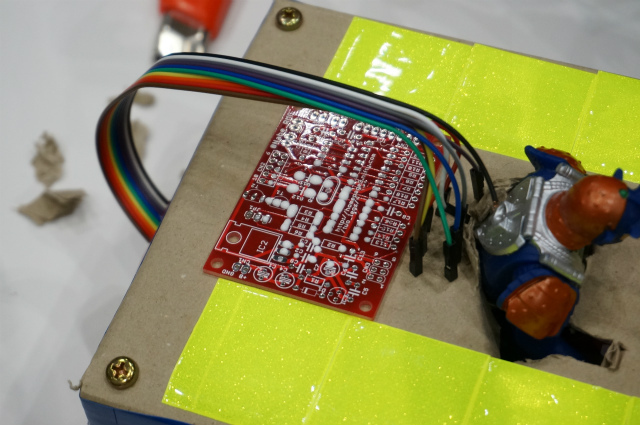

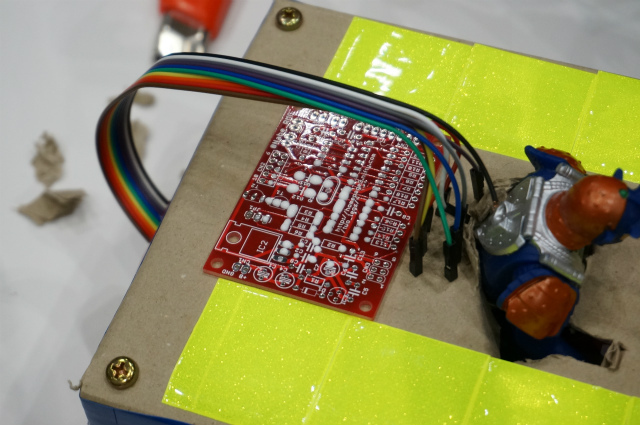

基板の穴から木工用ボンドをはみ出させることも可能。そう、ヘボコンならね。安全第一(こがお、ちゃせ、いおりん、しおりん)

競技内容

・コイン運び

基本ルール

・プール内で、スタート地点からゴールまでコインを運びます。コース長は3m弱。

・スタート地点から同時にマシンをスタート

・コインを落とさずに先にゴールしたほうが勝ち

・自分だけコインを落としたら負け(二人とも落としたら再試合)

・道中には障害物(噴水、上からの放水など)があります

・相手の妨害をしてもOKです

例外規程

・両者ともコインを落としたら、再試合(やり直しは2回まで。3回目はよりゴールに近いところまで運んだほうが勝ちです)

・2分以内に勝負がつかない場合は、判定です。コインを持っていて、ゴールに近いほうが勝ちです。

試合形式と賞

・試合は1対1で、トーナメント形式で進行。

・最終的な賞の決定はポイント制。1勝10ポイント入ります。

・くわえて、後述のハイテクノロジーペナルティによる減点があります。

※トーナメントの決勝で勝っても、減点により優勝できない場合があります。

・優勝

・審査員賞

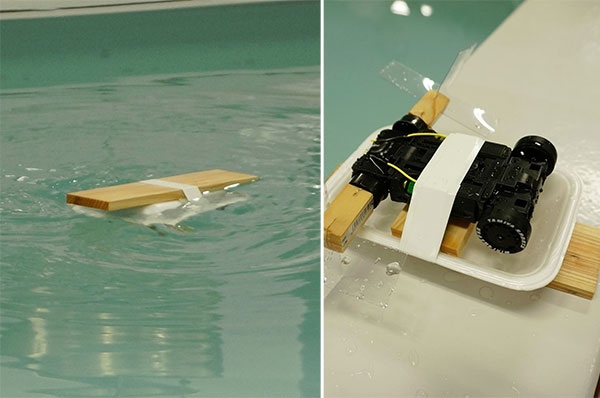

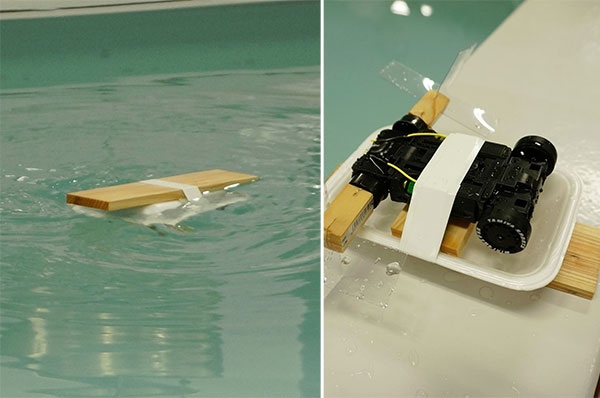

僕が作った試作品。ミニ四駆のタイヤに、クリアファイルを切って作った水かきを接着。見事にミニ四駆水没してますが意外に動いた

マシン規定

・技術的に稚拙であること(ハイテクノロジーペナルティの項参照)

・水中ロボット(潜水艦)ではなく水上ロボット(船)です。

・ロボットの上に、10cm×10cm以下の荷台を設置してください(以下「荷台について」参照)

・故意に相手のマシンを破壊しに行く装置(自走式電動ドリル等)はおやめください

・サイズは50cm x 50cm以内(水深は浅くて40cmほどです。調整中)

・重量制限なし

・今回はアダルトグッズの使用は禁止です

・企業宣伝色の強いロボット(自社ロゴ入りなど)は出場できません

荷台について

本体の上に荷台を作ってください。大きさは10cm×10cm以内。(小さくてもいいけど不利かも)

荷台に囲いやへこみを作ってはいけません。平面にしてください。

荷台は一段高くしてください。

荷台の外側には囲みを作っても良いですが、荷台からコインが落ちた時点で負けです。(水中に落ちなくてもアウトです)

ハイテクノロジーペナルティ

以下の機能を独自実装するとペナルティが課せられます

*遠隔操縦

*自動操縦(各種センサーの情報や時間経過、移動距離等をトリガーとしたコントロール)

*その他、審査員が高度であると認めた機能

※ペナルティはその機能が発動した試合ごとに毎回つきます。発動しなければつきません

※技術的に稚拙な実装方法であればペナルティはつきません。

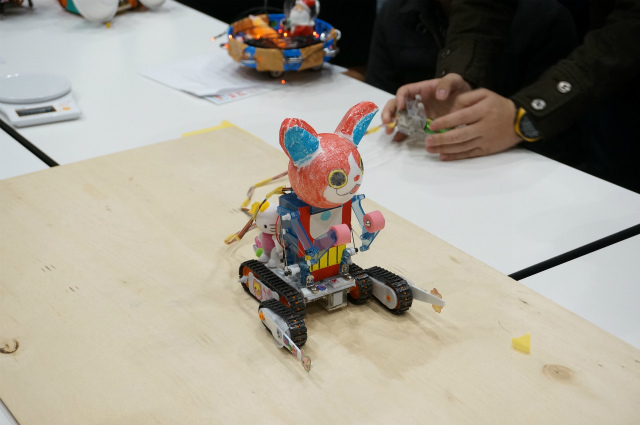

例:市販のラジコンの上にウサギのぬいぐるみを貼り付けただけのマシンは遠隔操縦の独自実装には当たりません

※「審査員が高度であると認めた機能」については制作前に確認できるように質問用スレッドを用意しています。

・ペナルティの減点数は1試合1機能あたり6点。

ヘボコン初の生菓子内蔵ロボ。ラズベリーパイがマイコンのRaspberryPiとかかっています。募集中(はむ&たこ)

競技内容

・ロボット相撲

基本ルール

・100cmx50cmくらいのフィールド(ベニヤ板)を準備

・両端から同時にマシンをスタート

・フィールドから先に出たら負け

・転倒したら負け

例外規程

・マシン同士が接触しないうちにどちらかがフィールドから出たら再試合

(競技開始の際に走り出す方向がずれててマシン同士がすれ違ってしまった場合、単にスピードが速いほうが先にフィールド外に出て負ける、という状況になるのでその防止のためのルールです)

・1分以内に勝負がつかない場合は移動距離が短いほうが負け

(相撲のルール上、移動しない重いだけのもの(鉄球とか漬け物石とか)を出すと圧倒的有利になるのでその抑止のためのルールです。ちゃんとロボットで出場してください)

試合形式と賞

・試合はトーナメント形式で進行。

・最終的な賞の決定はポイント制。1勝10ポイント入ります。

・くわえて、後述のハイテクノロジーペナルティによる減点があります。

※トーナメントの決勝で勝っても、減点により優勝できない場合があります。

・優勝

・審査員賞

あいまいな名前と不器用な造型でライセンス問題をクリア……できたのかどうか不明。DXおともだちロボ(中西真央)

マシン規定

・技術的に稚拙であること(ハイテクノロジーペナルティの項参照)

・倒れないように背の低いマシンを制作するのは反則ではありません

・故意に相手のマシンを破壊しに行く装置(自走式電動ドリル等)はおやめください

・サイズは50cm x 50cm以内

・重量1キロ以内

・今回はアダルトグッズの使用は禁止です

・企業宣伝色の強いロボット(自社ロゴ入りなど)は出場できません

ハイテクノロジーペナルティ

以下の機能を独自実装するとペナルティが課せられます

*遠隔操縦

*自動操縦(各種センサーの情報や時間経過、移動距離等をトリガーとしたコントロール)

*その他、審査員が高度であると認めた機能

※ペナルティはその機能が発動した試合ごとに毎回つきます。発動しなければつきません

※技術的に稚拙な実装方法であればペナルティはつきません。

例:市販のラジコンの上にウサギのぬいぐるみを貼り付けただけのマシンは遠隔操縦の独自実装には当たりません

※「審査員が高度であると認めた機能」については制作前に確認できるように質問用スレッドを用意しています。

・ペナルティの減点数は1試合1機能あたり6点。

ヘボコンを楽しむために

ヘボコンをサバイブしていくためのとっておきのコツを伝授します。

・必殺技を考える

・見た目に凝る

・うまく動かない箇所があった場合、「そういう機能」と言い張る(後ろに進んでしまう場合、バックアタックと言い張る、など)

技術力が低くても口先だけで乗り切れるのが本大会の最大の特徴ですね。

これらを守っても勝負に有利になるわけではないですが、そもそも勝敗にこだわらないのがヘボコンを楽しむポイントです。

腕に覚えのない方、ぜひご参加ください!