玉川上水で地下の川を見る

昔の落合川は玉川上水と繋がっていたらしい。玉川上水もオススメしていただいていたので、見に行こうと思う。玉川兄弟により江戸時代に作られたものだ。羽村辺りで始まり、四谷辺りで終わる。今回は小平市の玉川上水を見に行く。

玉川上水は約43キロあり、区間の標高差は約92メートル。100メートルでわずか約21センチの高低差ということになる。基本的に水は高低差がないと流れない。日本の川は高低差があるので流れが速く、たとえばヨーロッパの川は高低差がないので流れが遅い。

緑が生い茂り、水は深いところを流れているので、なかなか見えない。三鷹辺りの玉川上水で太宰治は入水自殺をしているので、おそらく昔はもっと水の流れがあったのだろう。そして、鷹の台で玉川上水を見た後のオススメはやはり「地下の川」である。

ふれあい下水道館というものがあり、ここで地下の川とも言える「下水道」の中を見ることができる。開館25周年と書かれていたので、歴史ある施設とも言える。人間の25歳はもう立派な社会人だ。

この施設では下水道の歴史はもちろん、玉川上水の歴史についても知ることができる。多くの施設は上に伸びるが、こちらは地下に伸びる。外観は2階くらいしかないけれど、地下に深いのだ。それは下水道管の中を見学できるからだ。

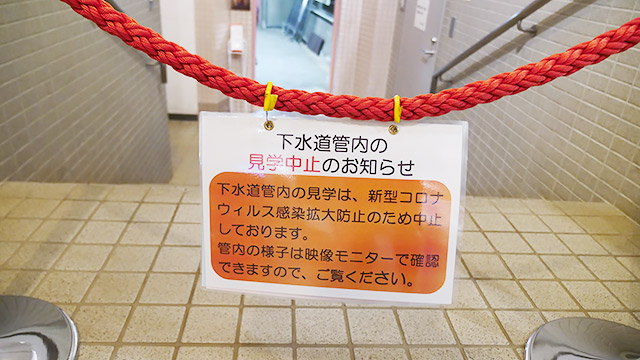

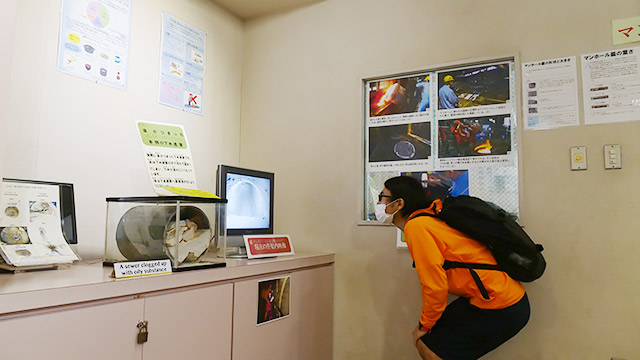

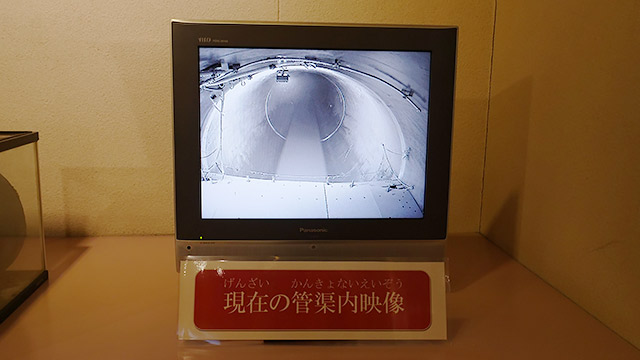

コロナの関係で下水道管に入ることはできなかった。暗く薄く霧が立つ下水道管の中はある意味では幻想的。大学時代に近くに住んでいたのでよく行っていた。無料だし、暇だったから。今も暇だから近くに行った際は必ず寄るようにしている。

中には入れないけれど、リアルタイムの映像がモニターから流れていた。これはこれで管理者になった感じで悪くない。玉川上水を見て、地下の川とも言える下水も見る。上下を攻めた感じだ。

隅田川の始まり

荒川は甲武信ヶ岳を源に東京を通り海へと流れ着く。今回オススメしてもらったのは荒川の水が一部分岐して隅田川になる辺り。荒川はあまり行ったことがないので、ワクワクしながら向かった。生粋の多摩川っ子なので、荒川に詳しくないのだ。

荒川の川幅は広く、一番広いところでは2.5キロ以上になる。上記は新荒川大橋からの景色だ。河川敷は整備され、晴れた休日の余暇を楽しむ人々もいた。私も楽しもうと赤羽駅内にある「赤羽あんこ」で赤羽あんこを買って向かっていた。

デニッシュ生地に餡子が包まれた一品だ。人気ナンバー1は小倉あんで、2位がこしあん、3位が小倉とホイップ。今回はその上位3つを買った。デニッシュ生地ってズルくて、めちゃくちゃ美味しいのだ。デニッシュこそ正義まである。

パリッとした皮に甘いあんこ、美味しかった。ホイップとあんこの相性もいいので、3つとも美味しかった。荒川を見ながら食べるとより美味しい気がする。では、いよいよ隅田川が生まれる場所を見に行こうではないか。

大正5年から8年の歳月をかけて作られた旧岩淵水門(赤水門)。荒川という名前からもわかるように荒れ狂う川「荒川」の氾濫をおさえるために作られ、この水門をくぐる水が隅田川となる。

近代化産業遺産に登録されているのが頷ける。カッコいいのだ。青い空に赤色が映える。ちなみにこの日、水門の周りは川エビを釣る人で若干賑わっていた。今の時期はよく釣れるのだろう。唐揚げにして食べると美味しいやつだ。

旧岩淵水門と言うくらいなので、旧ではない岩淵水門もある。旧岩淵水門の老朽化にともない昭和50年から7年をかけて完成したのが「岩淵水門」だ。こちらは「青水門」とも呼ばれている。ここを通る水が隅田川となるのだ。

隅田川が生まれる瞬間を見たという喜び。隅田川と言えば、花火大会などが有名だけれど、ここで生まれているのだ。支流があるのでこの水が全てではないけれど、荒川の水が隅田川の大きな流れを作り出している。

日本橋を流れる川の名は

日本の道路網の起点となる「日本橋」。最初に日本橋がかけられたのは江戸幕府が開かれた年だ。現在の日本橋は1911年に作られたもので初代から20代目になるらしい。

この日本橋の下を流れる川の名前を私は知らなかった。オススメとして教えてもらって初めて知った。なんとなく神田川だよね、隅田川と合流するよね、くらいの知識で名前を気にしていなかったのだ。

日本橋の下を流れる川の名は「日本橋川」と言うそうだ。普通は川に名前があって、そこに橋が作られ名前がつく。先の「新荒川大橋」だってそうだ。荒川という川の名前から取られている。しかし、この川は橋から川の名前が取られているのだ。

明治時代になって「日本橋川」と名前がついたそうだ。割と最近だ。そして、日本橋川と言うと私が知ったのも最近だ。3日前だ。なぜ今まで気にならなかったのだろう、と不思議になる。世の中はそのようなもので溢れているのだろう。