獲ってきた食材を使ったサッポロ一番塩らーめん縛りの料理、なんだか味覚の定点観測みたいでおもしろかった。

日常の延長線上にある行為なので、今年もまた静かに続けていこう。その辺にあるものを獲って食べつつ、ぼんやりと暮らせる平和な世の中だといいなと思った。

その辺の海や山へフラフラと出向き、場所や季節に応じた食材採集を趣味にしている。ターゲットは自分で獲らないと食べられないもの、買おうとすれば結構高いもの、逆に買うと悲しい程に安いものなど様々だが、どれも自らの手で採取して食べるという流れがとても楽しい。

2018年のデータ整理をしつつ獲ったものを見返していたところ、サッポロ一番塩らーめんに入れて食ベることが多かったので、野趣あふれるインスタントラーメンを振り返ってみたいと思う。

2月初めの大潮の日、漁業権の設定がないとある海へ、潮が一番引くタイミングで海苔摘みにやってきた。

2007年という遥か昔、当サイトで記事にした楽しい磯遊びである(こちら)。摘むと言ったらお茶よりも海苔だ。

ここは前に海苔を摘んだ場所とは違うところなのだが、なんだか海苔がセロファンみたいにモサモサしていた。

日当たりの関係で育ちがいいのか、海苔の種類がちょっと違うのか、あるいはタイミングが遅かっただけなのか。海苔がトリミング前のプードルみたいな長さである。

まあ、いいか。

冬の磯遊びは、どんなに厚着をしてもまあまあ辛い。この日は日差しがあって風が無かったので、寒さ自体はそうでもなかったのだが、同じ体勢で海苔を摘むため、気が付けば体の筋が固まっていた。

そんなときに嬉しいのが温かいラーメンだよねということで、カセットコンロや鍋を持参してきた。摘んだばかりの海苔を入れて、海苔ラーメンを作ってやろうという魂胆である。

用意したインスタントラーメンは、サッポロ一番塩らーめんである。たまたまこれが家にあったからというのが一番の理由だが、生海苔の香りと味を生かすラーメンといえば、やはりこれが正解だろう。

もちろんそれだけで作っても美味しいが、なにか具を足すことでより輝きを増すのが塩らーめん。どんな具でも美味しくなる、来るものを拒まない懐の広さを見習いたい。

麺にもうすぐ火が通るかなというタイミングで、よく洗って水分を絞った海苔をたっぷりと投入。

再沸騰したところで火を止めて、粉末スープと切り胡麻を入れたらできあがりだ。

同行者たちにお椀でおすそ分けして、残った分を鍋から直接いただく。いつも食べてる塩らーめんが、海苔の風味で潮らーめんになっているな。

育ちすぎた海苔の歯ごたえはちょっとザックザクだけど、これはこれでラーメンに入れる分にはうまい。

獲ったものとインスタントラーメン、これはいい組み合わせだ。

作るのはとても簡単だし、素材の味が生きてくる。食べるという行為によって、遊びのエンディングとしてふさわしい充実感に満たされる。

海苔摘みの詳しい話はブログでどうぞ。

昨年はキノコ狩りによくいった。といっても、マツタケやマイタケ狩りみたいに険しい山奥へ分け入ってという感じではなく、ふらりと散歩感覚でいけるライトなやつである。

桜が咲くころに始まるアミガサタケが落ち着くと、ヤマドリタケモドキのシーズンがスタートだ。

ヤマドリタケモドキはヨーロッパでポルチーニと呼ばれ珍重されるヤマドリタケというキノコの親戚だそうで、私はまだ獲ったことが無く、憧れていたキノコである。

6月下旬のある日、キノコ好きの友人に実績のある林へと連れて行っていただいたのだが、全く雨の降らない空梅雨の影響で大地はカラカッラだった。

「雨さえ降ってくれれば、パンケーキみたいなでっかいヤマドリタケがバンバン生えてくるんだよー」と、案内人による魂の叫びが聞こえてきた。自然相手なので仕方がない。

僅かに生えているヤマドリタケモドキ達はセミドライ状態だったが、どこにでもありそうなドングリの転がっている林に、ポコポコと作り物のようなヨーロピアンテイストのキノコが生えている様子はとても興奮した。

今までこのキノコの存在や価値を知らなかったために、ずっと見落としていたのだろう。もったいないことをしていた。

9月に入ってまとまった雨が降った数日後、また同じメンバーでヤマドリタケモドキを探しに行くことになった。

なんでもこのキノコは、条件さえ揃えば初夏と初秋の2回発生するのだとか。2018年は初夏がダメだったから、秋こそが本番だろうというのが案内人の読みだ。

小雨の降る中を例の森に踏み入ると、同じ場所の同じキノコであることが信じられない程、コンディションの良いヤマドリタケモドキがボコボコと生えていた。

生えているのにセミドライという状態も味わい深かったが、やはり濡れた大地でどっしりと育ったヤマドリタケモドキの迫力はすごかった。これが行く先々で生えているのだから、もう堪らない宝探しである。

冷凍や乾燥させれば日持ちもするし、パスタやピザなど、どうやって食べても美味しいのが嬉しい。

ヤマドリタケモドキはどうやって食べても美味しいキノコなので、きっとラーメンに入れてもうまいだろう。

オーソドックスな調理方法を一通り試したところで、たっぷりのバターで炒めてちょろっと醤油を垂らし、サッポロ一番塩らーめんに入れてみた。

ヤマドリタケモドキバター塩らーめんである。旨いに決まっている、というやつだ。

ヤマドリタケモドキは軸と笠で食感が大きく異なり、軸はシャッキリとした歯ごたえが楽しめ、笠はフワフワのクニュクニュ。どちらも噛むとバターの油を含んだ旨味がジュワーッと染みだしてくる。

それを少しクタッとするまで煮た塩らーめんと食べるのだから、やっぱりうまいよね。塩らーめんの麺は山芋粉入りなので、山の幸とも相性がいいのかもしれない。

ヤマドリタケモドキ、実は最初に食べた時はあまりピンとこなかったのだが、その旨味成分を脳が理解すると、俄然美味しく感じるようになった。

成長の度合いやコンディションで味の印象が違ったり、個体や調理法によってはホクホクとした甘さが感じられたり、食べれば食べるほど好きになるキノコである。これまでは友人の案内で獲らせてもらったが、今年は自分の生活範囲の中で発生場所を見つけたいと思う。

キノコ狩りの詳しい話はブログでどうぞ。

8月下旬、友人が仕立てた船でカツオ釣りにいってきた。相模湾でのカツオ釣りは、私の中では毎年欠かせない恒例行事である。

カツオ釣りというと、なんだか大変そうなイメージがあるけれど、遠洋漁業の一本釣りみたいな本格的なやつでければ、神奈川県の葉山や茅ヶ崎あたりから、普通に釣り船屋さんから多数出船しているのだ。

ちなみに同じ場所、同じエサで、30キロオーバーのキハダマグロが狙えるのも大きな魅力だ。

まずはお土産用にカツオを数本釣って、そのあとは太い糸に変えて、でかいマグロを釣ってやるぜと毎年皮算用をするのだが、予定通りに行く訳がない。

それでも丸々と太ったカツオが3本釣れて、今年も絶品のタタキと気持ちの良い筋肉痛を味わうことができた。

丸々一匹の魚を捌くと、当たり前だが骨や頭が残ってしまうが、これでとるダシがうまいのだ。アジでもサバでもタチウオでもアマダイでもだいたいうまい。

船上でしっかりと血抜きをしたカツオからは、生臭さのまったくない旨味たっぷりのスープがとれ、これでラーメンを作るのが釣り&製麺仲間の間でちょっと流行っているのである。

スープの作り方は簡単だ。アラを寸胴に入れて、水とネギと生姜を加えたら、アクをとりつつじっくりと煮込むだけ。

カツオ自体が新鮮なので、香味野菜は臭みをとるためではなく、少し風味をつけたいから。なんなら入れなくてもいいくらいだ。

生の青魚でダシをとると生臭そうな気もするが、カツオといえば鰹節の原材料であることを思い出してほしい。よってその旨味のポテンシャルは抜群。

このスープで塩らーめんを作れば、魚介系塩ラーメンが完成だ。その味はやはり鰹節のダシに似ているが、それよりもずっとフレッシュな印象が強い。なまり節の味わいが近いかな。

どの魚ダシで塩らーめんを作ってもうまいのだが、旨味の濃さならカツオはやっぱりトップクラスだろう。

カツオ釣りの詳しい話はブログでどうぞ。

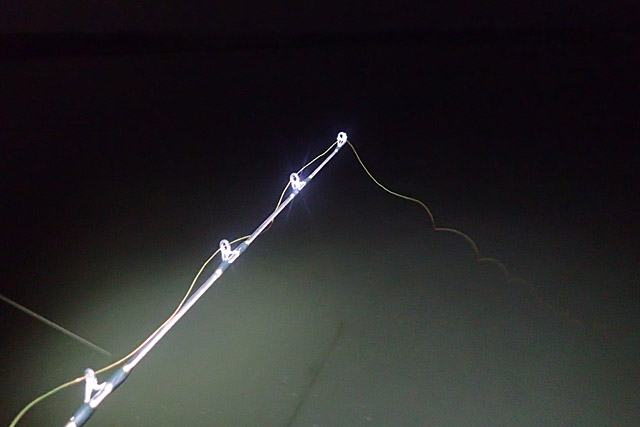

秋になると網を使ったカニ釣りに誘われた。前に当サイトで書いたやつ(こちら)は昼間に砂浜からだったが、今回は夜の防波堤が舞台である。

狙うカニは一般的にワタリガニと呼ばれるタイワンガザミなど。網と一緒に魚の切り身を海に投げ込んでおくと、その匂いに寄ってきたカニが網に絡まって獲れるという遊びである。

私のカニ網は外房でしか使われていない砂浜用の大型で、糸巻が凧揚げ用のやつである。そして友人が用意したのは小型のカニ網で、竿を使って投げるタイプ。こちらの方が一般的だ。

カニを釣る二人を傍から見ると、友人は投げ釣りをしている人、私はタコ(蛸じゃなくて凧)が海に落ちて茫然としている人みたいだ。

真っ暗な防波堤で、ただカニがくるまでぼんやりとする。このなにもしない時間が溜まらない。ついつい携帯をいじっちゃうけど。

こんな方法で本当にカニが獲れるのかと毎回怪しんでしまうのだが、網を投げ入れて数分待って、巻き上げると本当に絡まって上がってくるのである。

もちろん釣果は場所の良し悪しや潮の加減次第だが、これほど力を抜いて楽しめる釣りもなかなかないだろう。ただしカニを網から外す時に挟まれがちで、これがスーパー痛かったりする。

タイワンガザミやイシガニといったカニ達は、食べる部分こそ少ないけれど、硬い甲羅の中に甘い身を持っている。これが新鮮だと驚くほどうまいのだ。

さあ持ち帰ってどうやって食べようかとニヤニヤ算段していると、カニ釣りに誘ってくれた友人が、せっかくだからこの場でちょっと食べようかと調理を始めた。

カニを茹でて、さて一体ここから何を作るのかなと眺めていたら、彼が取り出したのはまさかのサッポロ一番塩らーめんだったのだ。

「だよねー!」と友人の肩をパシパシと叩く。

別に私がアウトドアで塩らーめんを作っているという話は一切していないので、これは偶然の一致である。

カニの茹で汁で作る塩らーめんは、ほのかに甲殻類の風味が加わって、いつもよりちょっと豊かな味わいがした。意外と塩らーめんの味が濃いので、溶けたカニ味噌の風味とかまではわからないが、塩らーめんのスープを吸ったカニの身がうまいのだ。

そしてなんといっても温かいラーメンは、冷えた体に染み入ってくる。空腹と低体温こそが最高の調味料。

これは余談になるのだが、持ち帰ったカニの中からちょっと小さいものを使って、もうひとつのカニラーメンを試してみることにした。

大分県などに伝わる郷土料理のガン汁で、サッポロ一番塩らーめんを作るのだ。本来は淡水域に住むモクズガニで作るのだが、きっとタイワンガザミなどでもうまいはず。

カニの塩気があるので粉末スープを半分にしてみたのだが、濃すぎてスープが飲み干せない程にカニの味が凄かった。

天然のカニエキスだけだと、どんなに濃くても味が一本調子になるものだが、その物足りなさを少量の粉末スープがサポートすることで、結果としてカニ感が見事にパワーアップ。優秀なプロデューサーがついたことで突如表現力に広がりが出た新人アーティストのようである。

まるで胃の中をカニが爪を立てながら横歩きしているかのような存在感。胃の中の蛙ならぬ蟹である。塩スープのプロデュース力、すごいな。

これはもはやカニエキスの調味料、あるいはカニ濃縮スープ。味噌ラーメンにお玉で一杯入れるくらいがちょうどよかったかな。

カニ釣りの詳しい話はこちらでどうぞ。

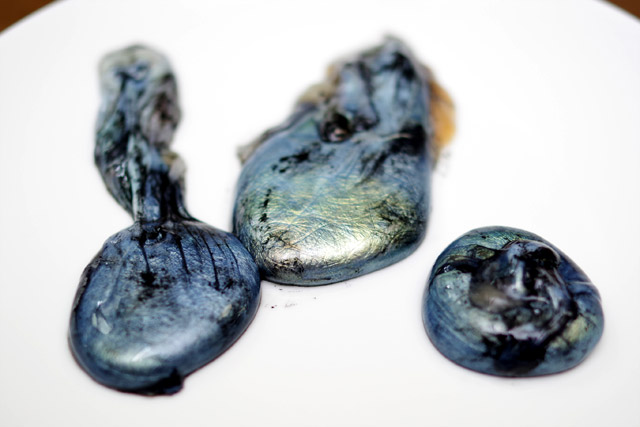

11月は金沢八景の船宿からスミイカを釣りに行ってきた。本名はコウイカだが、スミの量がすごいので、釣り人はスミイカと呼んでいるイカだ。

うまい人は岸からでも釣れるようだが、ヘボの私は釣り船に乗って釣っている。エギと呼ばれる和製ルアーか、生きたシャコをつけたテンヤと呼ばれるハリで引っ掛けるのだ。

この日は潮がほとんど流れず、イカの活性がとても低かったのだが、それでもどうにか3杯のスミイカが釣れてくれた。

なかなか辛い釣りではあったが、合わせた時にズシーンと来るスミイカ独特の手ごたえは気持ちよかった。

ところでスミイカの吐くスミは、皆さんが想像している何倍も量が多く、そして遠くまで飛び散っていく。

イメージとしては、パンパンに膨らんだ水風船の口を開いたような感じであり、その中身が真っ黒いスミなのである。そのためイカスミも食べる場合は、吐かせないのがコツとなる。

そこで釣れたらそっと背中側から掴んでハリを外し、水の入っていないバケツに素早く入れるのだが、うっかり手洗い用の水が入ったバケツにスミイカを落としてしまった。

着水した瞬間、フリーになったスミイカは怒りにまかせてスミをブシュー。そしてバケツの中を水を吸い直してさらにブシュー。

スミの飛距離は約3メートル。頭は真っ白、あたりは真っ黒だ。隣の隣の人まで飛んでいったが、両方知り合いでまだ良かった。船長にはマイク越しに怒られたけど。

来年のスミイカ釣りでは、いっそのこと書初めの道具でも持ち込もうかなと思った。

そんなこんなの命懸けで持ち帰ったスミイカ。スミイカといえばイカスミパスタだが、イカスミパスタがうまいのならば、イカスミラーメンもうまいだろうということで、例によってやっていく。

毎回うっかりスミを吐かせてしまっているので、中のスミ袋が空っぽなのではという不安を抱えつつ、スミイカを捌いていく。

果たして、スミは取り出せるのだろうか。

手もカメラもスミまみれにしながら格闘していると、どうにかスミ袋と思われる部分を発見。丁寧に取り外すと、意外とまだタプタプとしていた。

これなら真っ黒いイカ墨ラーメンが作れそうだ。

どうにかスミ袋を確保したところで、さっそく家にあったネギを加えて麺を茹で、そこに貴重なスミ袋を投入する。

すぐに透明だったスープが真っ黒になるかと思いきや、これが外側の袋部分が熱で固まってしまい、中の墨が一滴も出てこないという予想外の展開となってしまった。

さてさて、これをどうしたもんだろうかと考えているうちに3分が経過。これ以上の加熱は麺が伸びてしまうので、とりあえずこれで完成とした。なんとなく割ってしまうのがもったいなくて。

できあがったのは、富山ブラックよりもだいぶ白い、グレーなイカスミ塩らーめんである。そしてその真ん中にはプニョプニョした怪しい黒い玉。

自分で作っておいてなんだが、なんだこれは。

とりあえずこの状態で食べてみると、いつもの塩らーめんに、少しイカの風味が加わっているという感じである。悪くはないが想定内だ。

さあ問題はこの黒く膨らんだスミ袋だ。中身は半熟のゆで卵に固まっている感じだろうかと箸でつまんでいたら、急にブチュっと袋が破けて、インクのようにねっとりとしたスミが飛び散った。

なるほど、イカのスミ袋は熱で固まるが、スミ自体は固まらないのか。イタリアのイカスミパスタとか沖縄のイカスミ汁という料理があるくらいだから、そりゃ熱じゃ固まらないよね。

こうして見事に真っ黒となったイカスミ塩らーめんの味だが、その見た目通り一気に濃厚さを増したのだった。

ただイカスミの味自体は強烈という印象ではなく、スープにプラスされる上品で穏やかな旨味という感じ。茶色い肝を入れた方が風味は強いだろう。両方入れるのが正解だったかな。

それにしてもこの黒くて爆発するスミ玉というギミックはとても面白く、イタズラ好きの三ツ星イタリアンシェフあたりが、今年あたりハロウィンの特別料理に取り入れるのではという気がした。

破裂するイカスミ玉の乗ったペペロンチーノとか、想像しただけでも楽しそうだ。そのお客になった際は、ぜひ白いスーツを着用して、盛大に汚していただきたいと思う。

スミイカ釣りの詳しい話はブログでどうぞ。

獲ってきた食材を使ったサッポロ一番塩らーめん縛りの料理、なんだか味覚の定点観測みたいでおもしろかった。

日常の延長線上にある行為なので、今年もまた静かに続けていこう。その辺にあるものを獲って食べつつ、ぼんやりと暮らせる平和な世の中だといいなと思った。

| ▽デイリーポータルZトップへ | ||

| ▲デイリーポータルZトップへ |