多度津駅から港まで歩く

僕は多度津駅に来たのは初めてで、駅前ロータリーにある大きな車輪がまず目を惹いた。近づいてみると四国鉄道発祥之地とあった。

看板によると多度津駅は四国で最も早く作られた駅のひとつらしい。

反対側には少林寺拳法の発祥のまちの碑もある。

少林寺拳法は中国のものだと思っていたが、調べてみると中国の嵩山少林寺の少林拳と少林寺拳法は別ものらしい。少林寺拳法は日本の発祥だそうだ。

天津飯が実は日本発祥と知った時と同じような衝撃だが、世の中にはこんな思い込みが沢山あるのかもしれない。

出港時刻が迫っているので多度津港へ向かう。

風に海の匂いが混じりはじめ、防波堤の向こうにたくさんの船が見えてきた。

名前は新なぎさ2だ。バージョン管理が難しそうなお名前。

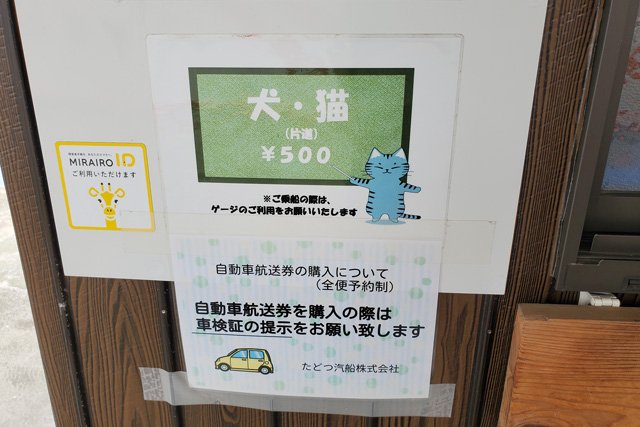

桟橋にはすでにお客さんらしき人がちらほらいるが、券売所はまだ開いていない。

乗船券の買い方がいまいち分からず、ソワソワしながら待っていると地元のおばあさんに声をかけられる。(今回の旅行ではこの後も行く先々で声をかけてもらう。)

笠岡まで行こうとしていることを伝えると、とりあえず佐栁島の本浦港まで乗船券を買い、そこから先は本浦港で乗船券を買うと教えてもらった。

週一本の定期船が一番近い港(長崎港と岩坪港)どうしを繋いでいる訳ではないのは意外だ。

もちろん来るまでにインターネットで航路や時刻表を調べてきたが、地名が分らないのでピンと来ていなかった。現地に足を運んで地元の人に教えてもらってやっと腑に落ちた。

出港時刻が近づくにつれ人が集まり、券売所が開く頃には行列ができるほど。

地元の人と旅行者をあわせて20人くらい船に乗り込む。

船内は二階建てになっていて、それぞれの階に客室がある。

中には自動販売機やエアコンも備え付けられている。機能的で無駄のない内装はどこか市役所の建物っぽくもある。

出港時刻になるとけたたましいエンジン音が響き、市役所がゆっくりと動き出す。

船の大きな魅力の一つがこのダイナミックさだ。

船は少しづつスピードが乗り、ビュンビュンと風が吹き抜けていく。

最初の高見島に到着

出港から20分ほどで船内にアナウンスが流れ、最初の高見島に到着した。

最初の高見島でほとんどの人が降り、乗って来る人はいなかった。

ここで降りる地元の人たちは性別や世代が異なっていても和気藹々としている。この姿を見るだけで島の雰囲気が感じられてとても良い。

港のある場所からぐるっと回り込むようにして次の佐栁島へ。

地図上では小さく感じる高見島だが実際はでかい。視界に収まらないほどだ。

船は浮いている

景色をみたり船内を散策したりして船旅を満喫していると、船体が不規則に大きく揺れはじめる。

見回すと近くを通る船の波だ。建物の様に巨大な船だが、あくまで水の上に浮いているだけなのだ。

佐栁島本浦港に到着する

やがて船は佐栁島の本浦(ほんうら)港に到着。

ここで目的の週一便しかない定期船に乗り換える。

桟橋にはすでに週に一本の定期船「つむぎ」が停泊している。

ただ多度津で買った乗船券はここまでだ。ここから先の乗船券を買いたいが、多度津港のような乗船券を買う販売所は桟橋にない。

港には船を待つ観光客と、荷物を受け取りに来た地元の人、あと猫がたくさん。

この次の真鍋島も猫の島として有名だが、ここ佐栁島も猫の島として人気らしい。

桟橋を渡り切った先にある待合所に乗船券販売口を見つけるが、桟橋の方向からエンジンの音が聞こえてくる。

急いで見にいくと先ほどまで桟橋に停泊していた次に乗る予定のつむぎが動き出していた。

向きを変えるだけかとも思ったが、その期待も虚しくそのまま手の届かない海の向こうへいってしまった。

一番恐れていた週一本の定期船に乗り損ねるという痛恨のミス。

電車などに乗り損ねたなら歩いてでも帰れるが、海に隔てられた島に取り残されるとすごく心細い。小学生の頃に知らない町で夕方になったような心細さだ。

僕のあまりの落胆ぶりに近くにいた島のおばちゃんにも「気の毒になあ」「聞いてくれたらよかったのに」と同情される。

もう来週まで次の真鍋島に渡る手段はないので、多度津行きの船で帰るしかなかった。