街にある公園以外のなにか

広場と違い、公園にはそれを置く目的と要件があり、それ以外のものが気軽に公園を名乗ることはできない。かといって「広場」の他に適当なことばもなく、どんなに狭かろうがそれは広場と呼ばれることが多いようだ。

広場あるな、とは思っていたが、冒頭の「憩いの広場」ほどちゃんと維持された空き地を見たことはあまりなかったので、感動した。

街にはたまに、ぽつんと空いている場所がある。公園でもなく、一見しただけではなんだかよく分からなかったりする。その感じを共有したい。

先日、公園とも空き地とも言えない不思議な場所を見つけた。

空き地っぽいのだが、よく見ると中に入れるようになっている。そして中央には机と椅子が用意されている。

空き地はたいてい立ち入り禁止になっているから、ただの空き地ではないような気がする。かといって公園だとすると殺風景だ。これはなんだろう。

答えは看板に大きく書いてあった。空き家対策事業として作った「憩いの広場」なのだそうだ。空き家と広場がどうつながるのか、というのは後にして、まずは中に入ってみよう。

入口はこんなふうだ。車は入れないようになっているが、人はウェルカムのようだ。中に入って憩いたい。

独特の状態で設置された椅子と机が、憩いのための施設のすべてだ。ありがたく座らせていただく。

椅子はしっかりしていて、座りやすい。住宅地のまんなかなので静かだ。たまに誰かが通りかかるが、それ以外はなにもなく、落ち着く。

謎なのは、ここはいったいなんなのかということだ。そのためには空き家問題とその対策についてちょっと調べる必要がある。

誰も住んでいない家がずっと残り続けることがある。相続したけど空き家を解体するのにはお金がかかるとか、現行法の接道条件を満たさないので売りづらいとか、さまざまな理由があるらしい。

ただ、その状態は街にとってはあまり望ましくない。本来なら他の用途に使えるかもしれないし、家が古くなって倒壊してしまうかもしれない。

それは全国的な問題なので、各地でさまざまな対策が取られている。そしてここでは、建物の取り壊しの費用を区が補助する代わりに、10年間所有者から借りて区が使うことができる、という事業を行っているということのようだ。

そこまで調べて急に、つまりもともとここは人の家なんだ、ということに気がついた。いま座っている場所はその方が暮らしていた居間だったかもしれないのだ。

過去のストリートビューを調べていて、そのことを実感できる写真を見つけてしまった。まずは現在のようすをもう一度みてみよう。

そしてこれが当時のようすだ。

2013年のようす。入口や柵のつくりは基本的に当時のままなことが分かる。そして入口の木もそのまま残されている。

さっき座っていた椅子は、まさに居間のあたりにあるような気がした。そして区は今でもこの場所を借りているだけだから、現在でもここは確かにその方のものなのだ。

いろいろとせつない。お邪魔します、という気持ちになった。

この事業によって作られた広場は他にもあるらしい。近所にあるということなので探してみると、ほんとにすぐ隣がこんな景色になっていた。

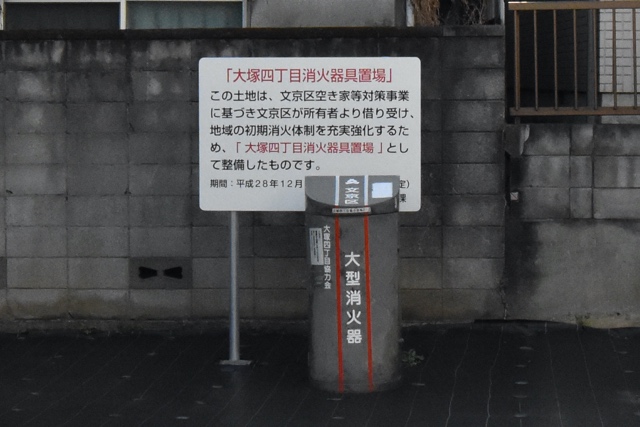

こちらはさっきと違い、立ち入り禁止になっていた。しかし建築前の土地が一時的に空き地となっている状態とはまったく違う。奥の看板にはこう書いてあった。

空き家対策事業に基づき、と書いてあるのでやはりさっきと同じ事情だ。しかしこんなに贅沢に土地を使う消火器置き場がかつてあっただろうか。

この事業では、区は借りた土地を行政目的に使うということになっているそうなので、広場にするとは限らない。他の場所でもこんなふうに消火器置き場になっている例があるそうだ。

とはいえ単に空き地にしておくといろいろ不都合があるのだろう。ここでは立ち入り禁止になっていた。思えば、さっきの憩いの広場でも足元に小石が敷き詰めてあった。それはいろいろと想定される不都合への対策なのかもしれない。

ここもストリートビューで過去のようすを見てみた。表札が見えているのであえて紹介はしないが、二階建てのきれいなお家だった。「空き家」という言葉から、勝手に木造の古い家を想像してしまっていたが、そういうわけじゃないんだということを知った。

広場つながりでもう1つだけ紹介したい。

真ん中の木が立っているスペースが、豊島区の辻広場というものの第一号だ。「富士山広場」という。

水を流すための設備や、ベンチもある。狭い中でも凝ったつくりだ。さっきと同じで、これは公園ではない。ではなんなのか。

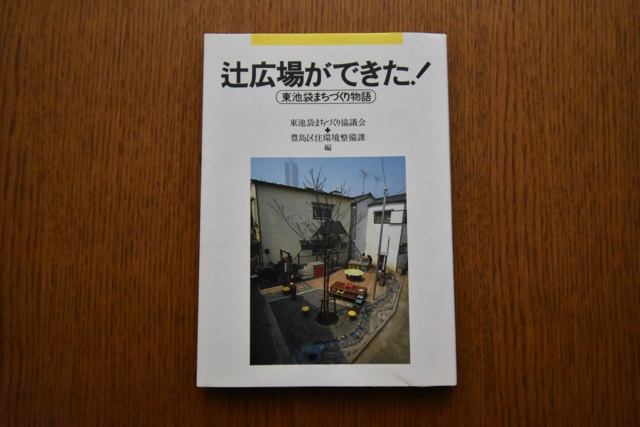

その答えは「辻広場ができた!」という本に書いてあった。

この広場がある東池袋は昔から建物がぎゅうぎゅうに建っていた。そしてそれは、日当たり、風通し、防災などいろいろな面で好ましくない。そこで用地を取得して建物を壊し、そこを空けたままにしようというのが基本的なアイデアのようだ。

これをやっているのは豊島区の住環境整備課で、さっきのは文京区の住環境課なので、大きなくくりとしては住環境をよくするという意味で共通しているのだろう。公園緑地課とかではないので、公園以外の何かなのは確かだ。

広場は、地域の住民と一緒になってさまざまな意味をこめてつくってある。設計図には思いがこもっており、見ていると広大な空間に感じるが、実際はとても狭いのでそのギャップにぐっとくる。

たとえばこのうねうねした部分は川をイメージしている。というのは、すぐ右側の道がかつて川だったのだ。なのでこのうねうねをたどっていくと、終点に碑がある。

「昔ここに小さな川が流れていた。後世にこれを伝える」

水窪川というのは、池袋のサンシャインのあたりから神田川まで流れいた川だ。「後世にこれを伝える」のところでなぜかうるっと来てしまった。

「古本を持ち寄ってまちの小さな図書館をつくりましょう」と設計図に書かれた本棚が今も残るが、本は0冊になっている。

いまでは猫棚になっているようだ。猫のじゃまにならない範囲で、あとで本を持っていきたい。

これは完全に追記ですが、当サイトライターの megaya さんと石川さんが名古屋で見つけた「どんぐりひろば」がすごい、ということを石川さんに教えてもらったので、紹介させてください。

ちゃんと管理された空き地感がすごい。ここは名古屋市の「子育て支援課」の管轄のようなので、その目的はこれまでのどれとも違う。子どもたちが遊ぶための場として作られたひろばなのだ。

もしかすると住環境課、子育て支援課といった課ごとにまた別のひろばがあるのかもしれない。「課の種類だけひろばがある」。名言みたいに言いましたが根拠はありません。

広場と違い、公園にはそれを置く目的と要件があり、それ以外のものが気軽に公園を名乗ることはできない。かといって「広場」の他に適当なことばもなく、どんなに狭かろうがそれは広場と呼ばれることが多いようだ。

広場あるな、とは思っていたが、冒頭の「憩いの広場」ほどちゃんと維持された空き地を見たことはあまりなかったので、感動した。

| ▽デイリーポータルZトップへ | ||

| ▲デイリーポータルZトップへ |