丁寧に用途や使い方を解説されたところで、マスクケースはもう巷で見かけなくなってしまっが、マスクケースの存在をこうして記録し、またいつか人類がマスクを一時的に置かねばならなくなった時、「ケースをマスクにあて、つかむように外すのじゃ」と指導的助言を繰り出したい。

少し前、新型コロナウィルスの警戒体制がマックスだったころ、ウィルスの侵入を水際でくいとめるマスクは外出時の必需品だった。そうなると飲食店などでマスクをいったん外した時にこれをどこに置いたらいいんじゃ、じか置きは嫌なんじゃ、といったゆゆしき問題が生じ、軽快かつ衛生的にマスクを収納できるマスクケースが活躍した。

新型コロナが産んだ民芸としてオリジナルのマスクを集めていた私は、このマスクケースもコロナの記憶を残していくものに違いないと集めていた。

集めていたのだから見てみよう。今ではオリジナルマスク以上に見かけなくなったマスクケース達を。

数ある喫茶チェーンの中で唯一無二の存在感をほこるサラリーマンのオアシス、銀座ルノアールでマスクケースが配られていた。

2つ折の紙製で、開いてその間にマスクを挟んで使うのだが、開くところにグレーのラインが入っているのと入っていないのがある。ラインがあると開く側が直感的にわかりやすい。短い間にバージョンアップしたのだろうか。さすがのホスピタリティである。

麹町の高級中華「登竜」のマスクケースは紙製だというのに上質感にあふれていた。

普段レストランと言っているが英字表記「Restaurant」を見るとレストラントと言う人は私だけではないだろう。トは抑えめにさりげなく言うとかっこいいらしいい(なにが)

コロナとの戦いは集団戦である。お店単体を超えた絆が、マスクを利用しながら楽しむニューノーマルな外食をケースでアシストする。エンドユーザーである我々にはふだん馴染みのない組織名が明るみに出てくるのも興味深い。

新型コロナでいろいろ新しいスタイルを模索することとなった観光業もご当地のPRにつながるマスクケースを繰り出している。

ハイキングの町として知られ、風光明媚な自然散策が楽しめる越生町に散策に行ったら散策の魅力がふんだんに盛り込まれているマスクケースがあった。

サケなどの取材でがんがん訪れている北海道標津町、地元の飲食店にはもはや自宅近所の居酒屋とかより多く行ってる気がしなくもないがそのひとつ、「ファミリーレストランいし橋」でご当地マスケ(マスクケース)をゲットした。

躍動するサケをデザインしたのは最近の標津取材でお世話になっている野付半島のカフェ・ギャラリー「ポンノウシテラス」のオーナー、和田徳子さんである。

精細に描き込まれた模様はよく見ると、北方古代文化から近代の内陸交通の発展〜現代にいたるまで、当地の1万年におよぶ営みをサケが遡上しながら語る壮大な絵物語となっていて、見つめているとなんだか泣けてしまう。すごい。

西表島から水牛で渡る南国由布島ではマスクと共にマスクケースも売られていた。マスクとケースをコーディネートするというおしゃれ上級者のふるまいが可能になるのだ。

観光地だけでなく、私が暮らす東京都練馬区でもご当地マスクケースが配布されていた。

2020年9月の夜、練馬消防署の入り口のガラスに「クイズに答えてマスクケースをGET!」とうたうポスターが貼られているのを見つけた。

練馬消防署のマスクケース、めちゃめちゃほしい。しかも簡単な、というかもう答えがそこに書いてあるクイズに答えればいいやつだ。しかし時刻は20時、「クイズの答えを受付に伝えてね」とあるがこの時間では厳しいかとショーケースに飾られたトランペットを見つめる少年のように立ちすくんでいたら、ドアの向こうを通りかかった夜勤の消防士さんと目が合った。

ドアを開けた彼に「マスクケースですかね?」と聞かれ、勢いよく「はい!」と答えると少し照れくさそうに「えっと、では、一応ですね、クイズの答えを...」と回答を促した。

やっぱり「答えここに書いてあるしな...」と思っているのかなと思いつつも答えると「はい、正解ですね......」とケースをくれた。

以前の記事で宝塚の手塚治虫記念館で手に入れたブラックジャックのサージカルマスクを紹介したが、同じくマスクケースも売っていた。

オフィシャルでなくともそこに確かなキャラの存在を感じるものがある。

マスクほどではないが、マスクケースも道の駅やコミュニティカフェで地元のアーティストが作ったいい感じのマスクケースが売られていた。

これを見てペコちゃんと連動した舌を持つ犬の存在をはじめて知った。名前はなんだろう、ペコ犬とかだったりして、と調べてみたらなんと「ドッグ」、そんなに外してないどころかもっとプリミティブだった。 学びがある、買ってよかった。

これ自体は何と呼ばれているのか。もちろん大半は「マスクケース」だが市場に多く出てくるといろいろ多様性も出てきていた。

ケース・ホルダーはわかる。ここからスケールが大きくなる。

宿と来たか。こうなると「一時的なマスクの保管にご使用ください」というコピーにもほのかな詩情がにじんでくる。この紙はマスクがしばし身を休め、また主人の口を覆うのか、一緒に廃棄されるのか、次の運命を受け入れるためのかりそめの場なのだ。

なんか一気にサバイバル感が立ち上がってきたがよく考えれば納得でしかない。私たちはなぜマスクをするのか、生きるためではなかったか。

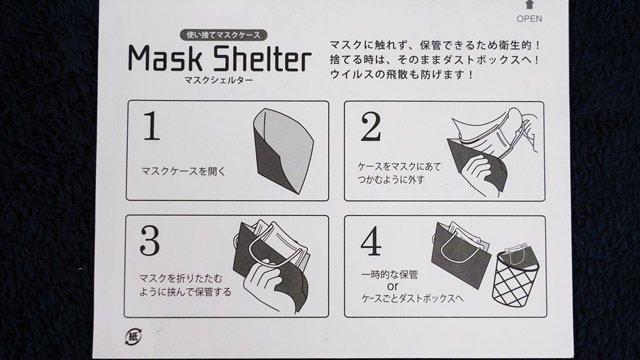

特に紙製マスクケースでは、「これが何なのか、何に使うのか、どう使うのか」といった説明が手厚い。

今でこそシンプルな構造の紙マスクケースなんて直感で使えるだろう、説明が過剰じゃないかと思ってしまうが、マスクケースに馴染みがない時にこんな二つ折りの紙を渡されても何が何やらという感じだったかもしれない。衛生面での不安も懸念されただろう。この丁寧さを振り返るとまさにあの時、新しい道具が世に出て我々の新しい生活の一部になろうとしていたんだと実感できるのだ。

丁寧はエスカレートする。4段階にわたって使い方を教え込むものもあった。

ここまでするのはさすがにやりすぎじゃないのかと思いきや、私が集めた中で一番用いられていたのがこの型だった。

丁寧に用途や使い方を解説されたところで、マスクケースはもう巷で見かけなくなってしまっが、マスクケースの存在をこうして記録し、またいつか人類がマスクを一時的に置かねばならなくなった時、「ケースをマスクにあて、つかむように外すのじゃ」と指導的助言を繰り出したい。

| ▽デイリーポータルZトップへ | ||

| ▲デイリーポータルZトップへ |