編み機を見るために和歌山へ

自転車+編み機が合体した機械は、和歌山市にある島精機製作所の編み機博物館「フュージョンミュージアム」に置かれている。

フュージョンミュージアムは、ショッピング施設「フォルテワジマ」の3階にある

フュージョンミュージアムは、ショッピング施設「フォルテワジマ」の3階にある

中に入ると自転車で漕ぐ編み機が……!

中に入ると自転車で漕ぐ編み機が……!

自転車が並んでる様子がちょっとスポーツジムっぽい。これを漕ぐと、前方に付いてる編み機が動くのか。なんて楽しそうなんだ……!

そしてなんとこんな機械があるのは、世界でこの施設だけ。レアすぎる!

「あみ太くん 1~4号」という名前が付いてる。全部で4台

「あみ太くん 1~4号」という名前が付いてる。全部で4台

そもそもこの機械自体、どういうなりゆきでこうなったのだろう。これを使って一体どんなものができるのだろう。

じっくりお話を聞いてみよう。

フュージョンミュージアムの辻本さんに色々教わる

フュージョンミュージアムの辻本さんに色々教わる

なぜこんな機械ができたのだろう

――この機械はいつ頃からあるんですか?

辻本さん:このフュージョンミュージアムが2009年にオープンしてるんですよ。そのときに「あみ太くん」もスタートしました。

――なんで自転車ということになったんですか?

辻本さん:これは島精機の島正博会長のイメージによって開発されたんですね。

――えっ、イメージ……というと一体どういう……?

辻本さん:あくまで会長の思い付きなんで、その辺りまでは……

――じゃあ思い付きで「自転車だーーー!!」と?

辻本さん:そうです、そうです。

――「自転車と編み機をフュージョンさせちゃえ!」というひらめきみたいなことですか。

この機械で編めるのは、手袋、コースター、クッションカバー、マフラーの4種類だ。

――これって、季節関係なく同じものが編める感じですか?

辻本さん:手袋だけはオールシーズン同じで、それ以外は夏と冬で違います。マフラーもコットン100%だと、スポーツタオルのように汗を拭いたり、日焼けを防いだり、そういう目的のものを編んで頂けますよ。

左は冬用、右は夏用。夏のほうがちょっと細身のクマ

左は冬用、右は夏用。夏のほうがちょっと細身のクマ

――どんな糸でも編めるんですか?

辻本さん:糸であれば、編めない糸はないです。特殊な糸だと例えば、魚を採るときの網のようなグラスファイバーや、車のシート、高温でも溶けない消防服に使われる防炎対策用のとか……

――おお、かなり強固そうな素材! 糸以外は編めないんですか?

辻本さん:糸以外は、基本的には出来ないですね。

食べ物(だいぶ前にかんぴょうが編めないかチャレンジしたのだが、そういうやつ)でも編めないかちょっと期待したが、無理だったか。

自転車を漕いで、手袋を編もう

フュージョンミュージアムのお客さんは90%ぐらいがファミリー層。それ以外は、東京などの遠方から来るリピーターの人などもいる。

――ということはお子さんも多いんですね。手袋は子供サイズもあるんですか?

辻本さん:特殊な糸を使うことで、サイズ変更もできるようになってるんです。手袋に温度を加えるとちょっと小さく、もっと加えるとどんどん小さくなっていきます。

――え、イメージがつかないんですけど。小さくなる!?

辻本さん:編み上がりを後から操作するんですよ。スチームアイロン当てていくと小さくなるんですね。

この手袋の片方に対して

この手袋の片方に対して

スチームアイロンで熱を加えていくと

スチームアイロンで熱を加えていくと

ええーーっ、左のがかなり小さくなった!

ええーーっ、左のがかなり小さくなった!

加熱によってここまで小さくなるなんて! まさか市販の手袋に対しても、こんなマジックみたいな技が使えるなんてことは……!? と思ったが、そんなことはなかった。糸を工夫してるからこうなるのだ。

――これやっぱり大きい方がよかった!ってなったらどうすればいいんですか。

辻本さん:それは冷蔵庫入れて冷やそうがなにしようが無理です。

こんなに小さいのに……

こんなに小さいのに……

入る!!!

入る!!!

――ものすごい伸びますね!

辻本さん:お子さん以外にも、ハンドバックにいつも入れておきたいというお客さんから「小さくしてください」って言われることもありますよ。

そんな需要もあるのか……と納得したところで、実際に手袋を編ませてもらおう。

色を選んだら、よーし、これから手袋編むぞ

色を選んだら、よーし、これから手袋編むぞ

普通の手動の編み機だと、力の具合によって編み具合が変わったりするものだが、この機械の場合はそんなことは気にせず、ただ漕ぐだけで良い。

あくまで電動編み機の動力として、自転車を利用してるということだ。

進捗はこのように表示され、消費カロリーまで出る

進捗はこのように表示され、消費カロリーまで出る

機械の内側で編まれてるので、中の様子はよく分からない。出来上がったら、自販機のジュースのように落ちてくる。

片方編み終わり、両手袋の終盤となると、だんだん疲れも増して汗ばんできた。もう10分は漕いでいる。

そんなときに使う用のうちわが手元に置いてあったので、あおぐ。

うおおお、もうすぐゴールだーー

うおおお、もうすぐゴールだーー

両手とも編み終わったところで、自分の順位が出てきた。

「1000位なのか!」と思ったが、システムの都合上、それ以降は表示されないらしい。

お客さんの中には、上位を目指してものすごい勢いで漕ぐ人もいるようだが、どんな勢いなんだろう。

事前に聞いてたら、上位を目指してみてもよかったかもしれない

事前に聞いてたら、上位を目指してみてもよかったかもしれない

最後は仕上げだ。手袋の裾部分にゴム製の糸が編みこまれてるので、トースターで温めると、その部分が溶けていい感じに固まる。これで手袋完成だ!

後始末はトースターで

後始末はトースターで

ちょっとの運動で手袋ができた!

ちょっとの運動で手袋ができた!

柄のデザインもできる

――「自転車を漕ぐ」ことで動力を発生させてるということは、きっと自転車じゃなくてもいけますよね。

辻本さん:東京の「よみうりランド」には、船を漕ぐ動作で編み機を動かすというのがありますが、自分でデザインしたりは出来なかったと思います。

フュージョンミュージアムのは、自分で柄をデザインする楽しみもある

フュージョンミュージアムのは、自分で柄をデザインする楽しみもある

手袋以外は柄のデザインもできるのだ。自分でデザインする場合は、島精機オリジナルの絵を描く専用ソフトを使ってドット絵を描く。

使い方を教わる。好きなようにも書けるし、スタンプツールも用意されている

使い方を教わる。好きなようにも書けるし、スタンプツールも用意されている

せっかくなので、自分でデザインした柄のマフラーも作ってみたい。

紙に下描きをし、タブレット上に乗せてなぞると描きやすいと聞き、試してみたが……

肉の絵にしようとしたが……

肉の絵にしようとしたが……

肉をなぞろうとすると、どうも上手く描けない。ちょっと方向転換しよう。

ドット絵描くの好きなので楽しい

ドット絵描くの好きなので楽しい

このデータを編み機のほうに転送し、マフラー制作スタート!

母さんが~ よなべ~~をして マフラーを 編んでくれたァァ~~

母さんが~ よなべ~~をして マフラーを 編んでくれたァァ~~

マフラー用のソフトには「疲れたらギブアップボタンを押す」という選択肢が組み込まれてる。それを押すと自動編みになるが、最後まで自力で編み上げよう。

おー! 出てきた、出てきた!

おー! 出てきた、出てきた!

進捗はパネルに表示される

進捗はパネルに表示される

できたーー!!

できたーー!!

だんだん創作意欲が湧いてきて、いくらでも作りたいモードになっていたので、もうひとつ作らさせてもらった。

肌ざわり良い……というか、なんだこのクマ……(このクマを見ながら描いたら、がんばれゴエモン感あふれるクマになったクマ……)

肌ざわり良い……というか、なんだこのクマ……(このクマを見ながら描いたら、がんばれゴエモン感あふれるクマになったクマ……)

楽しすぎる。運動も編み物もできるだなんて……!

この機械、家にあったら絶対に延々とやってしまうだろう。手ごろに買える価格で普通に売ってたらいいのに。

編み物の歴史を見る

フュージョンミュージアムには、これ以外にも編み物の機械の歴史や変わった展示がいっぱい詰まってる。その一部を簡単に紹介しよう。

まずは16世紀のイギリスで発明された編み機だ。

「靴下編機」(1589年)。世界に同じ編み機が何台かあるけど、実際に編めるのはたぶんこの編み機だけらしい

「靴下編機」(1589年)。世界に同じ編み機が何台かあるけど、実際に編めるのはたぶんこの編み機だけらしい

もうこんな風に穴が空いた状態でしか編めない

もうこんな風に穴が空いた状態でしか編めない

量産の歴史の始まりも、ここに展示されていた。メカメカしさがかっこいい。

世界で初めてニットの大量生産を可能にした「丸編機」(1817年)

世界で初めてニットの大量生産を可能にした「丸編機」(1817年)

手袋専用の編み機については、40年以上に渡る開発の経緯が特にじっくり紹介されていた。

昭和初期の頃は、パーツごとに編む機械が違っていた。これは指を編む用の「指取り式編機」(1930年代)

昭和初期の頃は、パーツごとに編む機械が違っていた。これは指を編む用の「指取り式編機」(1930年代)

これは手袋の手首の部分だけを編む「口ゴム編機」(1954年)

これは手袋の手首の部分だけを編む「口ゴム編機」(1954年)

全自動でシームレスに手袋を編める機械に辿り着いた

全自動でシームレスに手袋を編める機械に辿り着いた

その後出てきたのが、ファッション手袋用の編み機だ(1972年)。しかも右手専用!? ってことは左手専用もあるのか! 当たり前だけど。

親指が手のひらの内側になるように、更に柄も編むことができる。

左右で別の機械を使うのか……!

左右で別の機械を使うのか……!

手袋以外の専用編み機も色々ある。こんなものまで専用の機械まであるだなんて……! と、改めて驚く。

商品化には至らず、市場に出なかった「タイツ編機」(1966年)

商品化には至らず、市場に出なかった「タイツ編機」(1966年)

えり専用の編み機(1967年)。えりだけが大量に出てくる

えり専用の編み機(1967年)。えりだけが大量に出てくる

そして、デジタル化の黎明期。70年代のデジタルデータはこんな感じで作られてたのか。

コンピュータ制御の編み機のための紙テープ作成システム(1978年)

コンピュータ制御の編み機のための紙テープ作成システム(1978年)

データを入力すると針が自動で選択され、こんな柄まで編めるように。見ごたえがある

データを入力すると針が自動で選択され、こんな柄まで編めるように。見ごたえがある

90年代になると、一気に服を編める成型編みの時代へ。いよいよボタン一つでセーターが出来上がるようになった。

ここからは機械の種類を増やすよりも、生産性をより上げる方向性になる。

鳥のゆるさがたまらん。次はセーターだ!

鳥のゆるさがたまらん。次はセーターだ!

量産だから当たり前なんだけど、これまでの歴史を見たせいでセーターみたいな複雑なものが出力されたことに感心してしまう

量産だから当たり前なんだけど、これまでの歴史を見たせいでセーターみたいな複雑なものが出力されたことに感心してしまう

その後はなんと地球の外へ! 国際宇宙ステーションの船内着の開発に関する展示もあった。

無重力に行くと動きがおかしくなったりする筋肉をサポートする服を開発している

無重力に行くと動きがおかしくなったりする筋肉をサポートする服を開発している

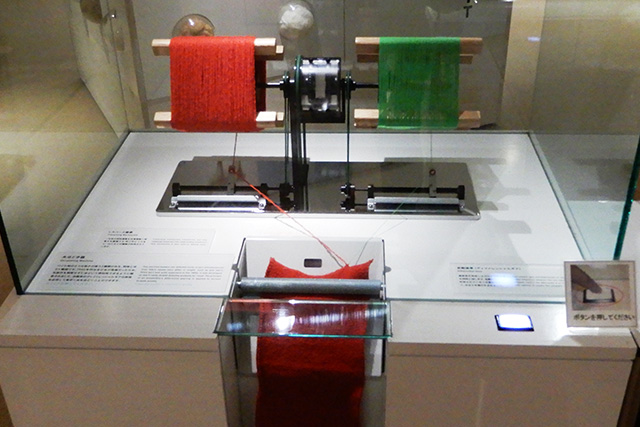

編みの詳細を解説するための展示

ニットの構造を分かりやすく解説するための小道具もすごく細かい。

生活に潜んでるけど今まで深く考えたこともなかったようなことを、全力で説明しにかかってくる感じがある。

これは手袋の手首部分の収縮の構造を説明するための道具

これは手袋の手首部分の収縮の構造を説明するための道具

「手袋本体と伸縮性のある手首部分の編地をどう繋ぎ合わせているか」についての展示まである。

何の説明をされてるのかだんだん分からなくなってくるが、とにかく手前の模型は手袋の細部を拡大したものだ。

繋ぎ合わせ部分(手袋の矢印部分)には伸縮性が必要だ、ということを説明してる

繋ぎ合わせ部分(手袋の矢印部分)には伸縮性が必要だ、ということを説明してる

ほかには、ニット編み機の針の動きを一般の人にも分かりやすいように解説する展示。

大きな針と糸を使って、編み機の動きを再現

大きな針と糸を使って、編み機の動きを再現

更に「編んでいて失敗したときにどう解くか」を解説する展示までもある。

編むのではなく、解く仕組みについて!?

編むのではなく、解く仕組みについて!?

フュージョンミュージアムは、編むだけじゃなく解く体験もできる施設だったのか。

糸解き体験もある

糸解き体験もある

展示のボリュームがあり過ぎて、ここではとても紹介しきれない。編み物そのものだけでなく、グラフィックの歴史・コンピュータ開発関連の展示もあった。普段手芸をしない人でも楽しめそうな要素が満載だ。この施設、近所に欲しいなぁ。絶対また来よう。

立ち寝のバトンを引き継いだ

普段から編み物はするが、私の場合「かぎ編み」しかできない。自分がする編み物とはまったく別物として楽しめたような意識だ。

ところで、実はこの記事、「デイリーポータルZをはげます会」の皆さまの会費から経費を出してもらい、和歌山へ行かせてもらいました。ありがとうございました!

全国あちこちに散らばってる皆さん全員に足を向けて寝る訳にはいかない……それならば立ち寝をマスターすべし! という前回宮崎に行ったネッシーさんからの教えを引き継いでいく次第です。

いくつか取材できたので、もうしばらく和歌山ネタは続きます。

ディー・エム・シー

売り上げランキング: 532,146