筆向きのイカとそうでないイカ

一口にイカと言っても、いろいろな形のやつらがいる。スルメイカやヤリイカなんかは細長くて筆っぽい。対して、アオリイカやコウイカは、幅広で平べったいせいで筆には見えない。

モチーフを選ぶにあたっては、この「筆っぽい族」の中から、見栄えがよくて工作しやすい優良児を見つけねばならないのだ。

で、チョイスしたのがホタルイカだ。

まず、目が大きくて可愛いところがいい。それに何年か前に富山湾で春のホタルイカ掬いをしたことがあるから、資料写真もたくさん手元にある。

あの時は初めて見る生きたホタルイカがあまりに綺麗なので、冷たい海水に腰まで使って震えながら夢中でシャッターを切ったのだが、まさかこんなところで役に立つとは!

ただの筆がイカの筆になるまで

材料になる筆を買ってきた。パッケージには、「ダルマ型 書道筆」と書かれている。

まったくダルマの形をしていないのに、「ダルマ型」とは?

不思議に思って調べてみたら、穂先の太さの割に持ち手が細い書道筆のことをダルマ筆と呼ぶそうだ。なるほど、勉強になった。しかし君がダルマ筆と呼ばれるのは今日で最後だ。

作業手順はいたって単純。石粉粘土で形を作って、アクリル絵の具で色を塗る。以上。

しかし、実際にやってみるとプラスチック製のつるつるした筆に石粉粘土がいまひとつ食いつかなかった。無理やり進めることもできなくはないのだが、完成してからボロボロと崩れてしまっては元も子もない。失敗した時にやり直す時間もない。

そこで、万全を期すために、筆に麻紐を巻きつけて粘土が着きやすい下地を作ってやることにした。

足の形を一本ずつ整えていく。10本の足がせまい間隔で並んでいるから、これが結構大変なのだ。

「せめてタコと同じ8本足なら少しは楽なのに」

などと、イカたちに聞かれたらブーイングの嵐を食らいそうな考えが頭をよぎる。

いい感じに形ができたんじゃない!?

泳いでいる姿に寄せたくて、耳の中に針金を仕込んでカールさせたのがよかったようだ。これでグッと立体感が増したように思う。

形ができたら、次は色塗りだ。

生きているイカの表皮は半透明なので、白い石粉粘土の上に完全に再現するのは難しい。「透明粘土」という童心をくすぐり倒してくる材料もあるらしいのだが、高くつきそうなのでやめてしまった。アクリル絵の具でなんとかするしかないのだ。

イカの皮膚の表面には色素胞という器官がびっしりと並んでいる。こいつのはたらきで、生きているイカはうねうねと動くプリズムのような光の帯を体にまとうことができるのだ。

ともすると草間彌生ワールドに吸い寄せられてしまいそうで少し不安なのだが、こいつを点描で再現してやることとする。

どれほどの間、点を打っていただろう。単純作業でハイになった頭をお茶でクールダウンして時計を見ると、意外なことに1時間もたっていなかった。

赤点の残像でチカチカする目をこすりながら、最後に残った目に色を入れ、仕上げのニスを全体に二度塗りした。

イカ、主張する

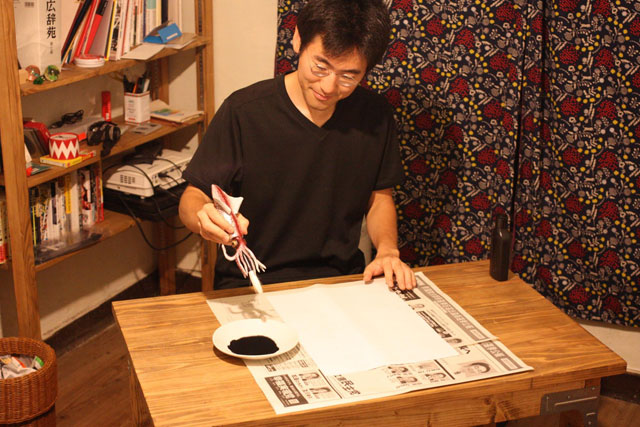

さて、紙と墨汁を用意したはいいが、何を書けばいいのだろうか。

イカの筆で書かれる言葉は、書いた人の言葉であると同時に、墨を使ったイカの自己主張でもあるのだ。

ここは当人に登場してもらって、なにを書いて欲しいか聞いてみるべきだろう。

(詳しいな......)なにか書いて欲しいものはありますか?

とりあえず自己紹介がしたいね。

承知!

ブフォ!不味いスミだなあ。

安物の墨汁ですからね。本物のイカスミと違ってアミノ酸は入ってないですね。

酷い目にあった。

君みたいな博識なイカは嫌いだよ。

イカはみんな博識で利口さ。偉い学者の出した本に、人間が滅んだ後の地球は脳が肥大したイカに支配されるだろうと書いてあるほどだ。

(その本、進化した巨大肉食植物が人間サイズの巨大カタツムリを捕まえて食べるようになると書いてあるような、かなり荒唐無稽寄りの内容だったような......)まだ時間があるけど、他にはなにを書きましょうか?

次の選挙に出たいから標語を作っとくれ。

まずは?

予想外に自己主張の激しいイカを生み出してしまった。

筆としての使い心地はというと、これが案外使いやすい。耳の部分がうまく親指と人差し指にフィットするのだ。

現代人なので筆を使う機会はなかなかないが、見た目も気に入ったので末長く愛用しようと思う。

売り上げランキング: 3,605