アメリカザリガニとは

多くの日本人にとってのザリガニは、アメリカザリガニが一般的なのではないかと思う。その大きな理由は日本中に生息していて、割と簡単に捕まえることができるからだ。アメリカザリガニが生息するのは田んぼや公園の池だったりする。

アメリカザリガニがいる景色

アメリカザリガニがいる景色

タコ糸にスルメを結んでアメリカザリガニを釣る、というのも割と一般的な遊びだ。学校や自宅でアメリカザリガニを飼うということもあるだろう。赤く、大きい二つのハサミが印象的なザリガニだ。

これがアメリカザリガニです!

これがアメリカザリガニです!

このアメリカザリガニが最初に日本にやってきたのは1927年のこと。アメリカのニューオリンズから鎌倉に食用ウシガエルの餌として持ち込まれた。ニューオリンズで約100匹のアメリカザリガニをビール樽に詰め込み、船で日本に持ってきたが、到着した時は20匹しか生きてはいなかった。なかなかハードな旅だったようだ。

大船駅にやってきました!

大船駅にやってきました!

この20匹が日本のアメリカザリガニの先祖である。日本全国にいるアメリカザリガニの家系図的なものを書いたとすれば、この20匹に必ず到達することになる。アメリカザリガニという名前は1941年に考案されたもので、その前は「エビカニ」などと呼ばれていた。寝る前に急に思いついた名前みたいで好きだ。

バスに乗ります!

バスに乗ります!

この名前というのが面白い。江戸時代の書物を読むと「ザリガニ」という名称が出てくる。これは後述する「ニホンザリガニ」のこと。ニホンザリガニは日本の在来種で、アメリカザリガニが日本に来るまではザリガニといえば、ニホンザリガニを指す言葉だった。

下関でバスを降りる

下関でバスを降りる

今では「ザリガニ」は多くの場合「アメリカザリガニ」を指す。レッサーパンダと同じだ。ジャイアントパンダが発見されるまで、パンダといえばレッサーパンダだった。それが今ではパンダと言えば「ジャイアントパンダ」。基本的にデカい方が目立つのだ。大きさについても後述します。

岩瀬下関防災公園に来ました!

岩瀬下関防災公園に来ました!

大船駅近くからバスに乗り岩瀬下関防災公園にやって来た。昔、ここは水田地帯だった。今では家々が建ち、大きな防災公園もある。まさにこの岩瀬下関防災公園が、アメリカザリガニが最初にやってきた場所なのだ。ニューオリンズからここにやってきたのだ。

ここから日本のアメリカザリガニが始まった

ここから日本のアメリカザリガニが始まった

ウシガエルの養殖事業は残念ながら、軌道に乗ることはなく、消滅する。そして、近くを流れる川の氾濫などでアメリカザリガニも逃げ出し、全国へと広がることになる。綺麗に整備された公園には当時の名残は何もない。ここにアメリカザリガニがいたことは言われなければ気づくこともない。

名残はないですね!

名残はないですね!

アメリカザリガニのすごいところは、20匹で全国に広がったこと。近いところで繁殖を繰り返したということだ。血が濃くなると遺伝子的な問題が起きるはずなのに起きていない。どんだけ強いのだという話だ。寿命は約5年ほどで1度に500ほどの卵を産む。繁殖力も強い。

カッコいいけどね!

カッコいいけどね!

日本では一般的ではないけれど、ザリガニを食べる国は普通にある。上記はIKEAのザリガニだ。特徴から察するにアメリカザリガニだ。スウェーデンでは夏を代表する食材だそうだ。ディルの香りと塩を効かせて茹でたものだ。

これが身です!

これが身です!

ザリガニは「エビカニ」と呼ばれていたように、エビのような、カニのような、生き物だけれど、どちらかといえばエビに近い。どちらかと言えばね。厳密に言えば「ザリガニ」ということになる。エビでもカニでもなく、ザリガニなのだ。

エビみたい!

エビみたい!

ただ食べた感想は「エビみたい!」だった。殻が厚く、大きさの割に身を取り出すと小さいという問題はあるが、美味しい。ディルを効かせるあたりから察すると、そうしないと若干は泥臭いのかもしれない。いや、効かせないパターンも食べたことあるけど、確かに若干泥臭い。ただ美味しいのだ。

まとめ

まとめ

ウチダザリガニとは

ウチダザリガニはその名前から日本のザリガニのように感じるかもしれない。しかし、こちらも現在生息しているものは昭和初期にアメリカから食用として持ち込まれた外国生まれのザリガニだ。そして全国各地で養殖実験、放流実験が行われた。

ウチダザリガニのいる景色

ウチダザリガニのいる景色

放流実験で定着したのは、滋賀県「淡海湖」と、北海道「摩周湖」の2つだけ。北海道ではその後、生息範囲を広げ、後述するニホンザリガニの生息地を狭めることになる。アメリカザリガニとニホンザリガニは生息域が被らないのだけれど、ウチダザリガニとニホンザリガニは被る部分もあるのだ。

これがウチダザリガニです(環境省提供)

これがウチダザリガニです(環境省提供)

滋賀県の「淡海湖」に棲むウチダザリガニを「タンカイザリガニ」と呼び、それ以外に生息するものを「ウチダザリガニ」と言う。ウチダザリガニは現在では本州でも確認されている。飼うことはもちろん、生きている状態での移動も禁止されているザリガニだ。

これもウチダザリガニ(環境省提供)

これもウチダザリガニ(環境省提供)

ウチダザリガニの特徴はハサミの部分。赤いハサミに白い模様があるのがわかると思う。アメリカではシグナルクレイフィッシュと呼ぶ。この白い部分がシグナルなのかもしれない。ウチダという名前は人名から来ている。

レイクロブスターと呼ばれたりもします!

レイクロブスターと呼ばれたりもします!

アメリカザリガニはウシガエルの餌として日本に来たけれど、ウチダザリガニは食用として来日した。高級食材として知られ、日本だけではなく、朝鮮や台湾などにも輸出されたが、高級品ということで、戦後は需要が途絶えてしまう。

つまり美味しいのです!

つまり美味しいのです!

阿寒湖ではそんなウチダザリガニを「レイクロブスター」として売り出している。個人的な考えとして、外来種を悪者としてただ駆除することは好まない。ただ生態系のために食べて駆除みたいなのは好きだ。食べられるなら食べた方がいいと思うから。さらにそれが美味しいなら最高ではないか。

身はこんな感じ

身はこんな感じ

ウチダザリガニは「ザリガニ科」であり、アメリカザリガニ、ニホンザリガニは「アメリカザリガニ科」である。他にミナミザリガニ科もあるが、これは後述する「レッドクロウ」などが属する。

カニ味!

カニ味!

ウチダザリガニは確かに美味しかった。高級品だった理由がわかる。味としてはカニに近いのではないか。水が綺麗なのだろう、臭みもなく、純粋に美味しいと思える。そして、カニの味。食用として持ち込まれた理由に納得だった。

まとめ

まとめ

ニホンザリガニとは

日本に生息するザリガニの最後は「ニホンザリガニ」だ。古来よりジャパンに棲む在来種だ。先にも書いたように、ザリガニといえば、ニホンザリガニのことだったのに、今ではニホンザリガニと言わなければならないし、そもそもニホンザリガニの存在を知らない人もいる。

ニホンザリガニがいる景色

ニホンザリガニがいる景色

アメリカザリガニと比べると顕著なのだけれど、生息する場所がまるで違うのがわかる。ニホンザリガニは水が冷たく綺麗な沢のような場所に棲んでいるのだ。保護のために場所は書けないけれど、私がニホンザリガニを発見する場所も、もちろん毎回山の中だ。

これがニホンザリガニです!

これがニホンザリガニです!

ニホンザリガニが生息するのは「北海道」「青森」「岩手」「秋田」の4つ。秋田県の大館市の中心部の桜町南から池内道下を流れる水路が、ニホンザリガニの生息の南限として1934年に天然記念物に指定された。ただその後、さらに南の鹿角市でも生息が確認されている。

これもニホンザリガニです!

これもニホンザリガニです!

ニホンザリガニは数を減らし、環境省レッドリストにも載っている。では、昔は日本全国に生息していたかと言えば、そうではない。昔から上記のような都道府県にしかいなかった。江戸時代に書かれた「千虫譜」を見ても、奥州や津軽、蝦夷に多いとある。全国にいればわざわざそんなこと書かないから、昔からそうなのだ。

千虫譜のニホンザリガニ

千虫譜のニホンザリガニ

そもそも棲んでいた地域で、開発が進み環境が変わったり、ニホンザリガニは湖にも生息するのでウチダザリガニとの問題だったりで数を減らしている。ニホンザリガニは冷たい綺麗な水も大切だけれど、広葉樹があることも条件となる。彼らが食べるものは広葉樹なのだ。

広葉樹の落ち葉が大切です!

広葉樹の落ち葉が大切です!

アメリカザリガニ、ウチダザリガニは雑食性で、アメリカザリガニを釣る時にスルメを使うように、ウチダザリガニがニホンザリガニを食べるように肉食性もある。一方でニホンザリガニは腐りかけた広葉樹の落ち葉を食べる。腐りかけの落ち葉には微生物がいるので、それを食べることでタンパク質が得られるわけだ。

ここにいます!

ここにいます!

実はニホンザリガニは古くから食べられてきた。目の横に「胃石」というものがあり、これが日本だけではなく、西欧でも万能薬と考えられていた。シーボルトもニホンザリガニの標本を手に入れているが、これも「胃石」が目的だったのだろう。

蝦夷島奇観にも描かれているニホンザリガニ

蝦夷島奇観にも描かれているニホンザリガニ

江戸時代に書かれた「蝦夷島奇観」にもニホンザリガニは登場する。江戸幕府は胃石を集めることを奨励して、蝦夷で集められた胃石は江戸に送られた。1937年に書かれた「蝦夷嶋奇観補註」にはさらに詳しくニホンザリガニについての記述がある。

蝦夷嶋奇観補註のニホンザリガニ

蝦夷嶋奇観補註のニホンザリガニ

蝦夷ではニホンザリガニを「タヒドンベユルベ」と言われていたようだ。現在のアイヌ語では「ホロカレイェプ」である。また胃石の効能については「小便閉に用いて」とある。頻尿にいいようだ。いま私が最も手に入れたい薬の一つ。ただ胃石は「炭酸カルシウム」が主成分で、現在では特に薬としての効果はないとわかっている。

千虫譜のザリガニ

千虫譜のザリガニ

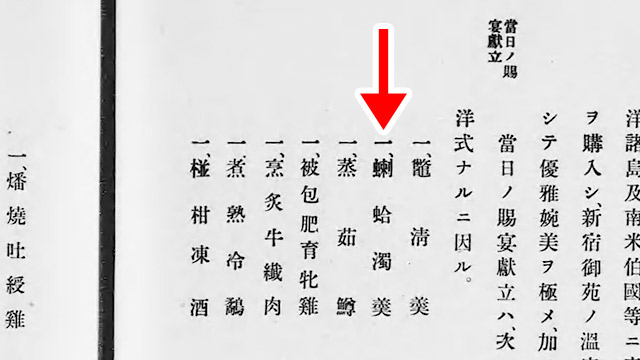

もちろんニホンザリガニは「胃石」だけではない。食材としても人気なのだ。それがわかるのが「大禮記録」。大正天皇の即位を祝うパーティーで出された食事について書かれており、そこにザリガニが登場する。

これが大禮記録

これが大禮記録

大正天皇の好物がザリガニだった。漢字で書くと「蝲蛄」であり、「蝲蛄濁羹」と献立にある。これはザリガニのポタージュということ。この時代のザリガニはニホンザリガニを指すので、ニホンザリガニのポタージュということになる。

書いてありますな!

書いてありますな!

このニホンザリガニは北海道の支笏湖から送られたもの。そして、送られたニホンザリガニの生簀のようなものが栃木県の日光にあった。これがポイント。先にニホンザリガニの生息地は「北海道」「青森」「岩手」「秋田」の4つと書いたけれど、プラスで日光もあるのだ。

これは私が作ったアメリカザリガニのポタージュ

これは私が作ったアメリカザリガニのポタージュ

2006年に日光でニホンザリガニが発見されたのだ。その後に書かれた論文を読むとこのニホンザリガニが北海道のニホンザリガニを先祖に持つとあった。つまり元から日光に生息したいたのではなく、大正天皇に送られた北海道のニホンザリガニが逃げ出したりなどで、野生化して定着したわけだ。まだ私は日光のニホンザリガニを見たことがないからぜひ見たい。

これは日光ではないニホンザリガニ

これは日光ではないニホンザリガニ

どこのニホンザリガニなのかはヒルミミズ等から判定できるけれど、一番簡単なのは尻尾部分の切れ込みではないだろうか。北海道のニホンザリガニは尻尾に切れ込みのようなものがあり、本州のものはその切れ込みがない。

こういう違いがあります!

こういう違いがあります!

北海道でも私はニホンザリガニを捕まえているのだけれど、盛大に写真データを飛ばしてしまい今はない。実に惜しい。ちなみに新たな南限(日光は考えない場合)となっている「鹿角市」のニホンザリガニは切れ込みがあり、北海道のニホンザリガニが持ち込まれたとわかる。

まとめ

まとめ

上記以外のザリガニ

日本に生息するのは上記の3種類ということになるけれど、ペット用や食用として海外のザリガニが輸入されている。先に書いたように2020年11月からの特定外来生物に指定される予定のザリガニだ。基本的にアメリカザリガニとニホンザリガニ以外は指定されるので。

ミステリークレイフィッシュ

ミステリークレイフィッシュ

ペットとして有名なのは「ミステリークレイフィッシュ」だろう。彼女は単為生殖なのだ。メスだけで卵を産み増える。本来日本にはいないはずだけれど、自然界でも採集報告がある。生態系を脅かす存在にもなっている。だって単為生殖だからね。ジュラシックパークですよ。

レッドクロウ(環境省提供)

レッドクロウ(環境省提供)

アメリカでは養殖されて食材として人気らしいレッドクロウ。日本にも輸入されているけれど、もちろん特定外来生物に指定されている。他にもマロンというザリガニもいる。栗は英語ではマロンではなく、チェスナットなので、マロンと言うとザリガニのマロンを指す可能性もある。

これは栗!

これは栗!

なにザリガニでしょうか?

最近、私に「これはニホンザリガニではないですか?」と連絡をいただくことがある。写真を見ると確かにそう見えるかもしれない、という感じだ。では、せっかくなので、次の写真が何ザリガニなのかを考えて欲しい。

なにザリガニでしょうか?

なにザリガニでしょうか?

アメリカザリガニと言えば、赤色を思い浮かべるけれど、上記のザリガニは赤くはない。また大きさ的にもアメリカザリガニのようなサイズでもない。そう考えるとニホンザリガニかもしれないと考えると思う。

でも、アメリカザリガニです!

でも、アメリカザリガニです!

答えは「アメリカザリガニ」。見分けるポイントがあるのだ。色はあまり判断基準にならない。環境や遺伝、成長段階等でいろいろ変わるからだ。赤くないアメリカザリガニも普通にいる。一番簡単なのは、ハサミの部分だと思う。

アメリカザリガニ

アメリカザリガニ

ニホンザリガニ

ニホンザリガニ

ハサミの部分にトゲがあるか否か、というのがわかりやすいポイントだ。トゲがあるのがアメリカザリガニ、ツルッとしているのがニホンザリガニ。ちなみにウチダザリガニの場合はハサミに白い斑点があるので、よりわかりやすい。

では、これは、なにザリガニでしょうか?

では、これは、なにザリガニでしょうか?

ハサミを隠してみました。色は赤くない。また今回はハサミを私が隠しているけれど、ザリガニのハサミは取れやすいので、自然界でも割とハサミがない、ということが起こる。そんな時はどこで見分ければいいのか、ということだ。

答えはアメリカザリガニです!

答えはアメリカザリガニです!

やっぱりアメリカザリガニです。見分けるポイントは目と目の間のとんがりみたいな部分だ。これがアメリカザリガニとニホンザリガニでは異なる。鋭角なのがアメリカザリガニ(ウチダザリガニもそう)で、そうでないのがニホンザリガニということになる。

アメリカザリガニ

アメリカザリガニ

ニホンザリガニ

ニホンザリガニ

他にも生殖器で判断できるのだけれど、少し難しいので省きます。基本的にはこれで判断できる。あと交尾がアメリカザリガニはオスが上、ニホンザリガニはオスが下という違いもあるのだけれど、季節が限定的だし、そもそもオスとメスの判別ができないといけないので、あまり現実的ではない。

これはアメリカザリガニ釣り

これはアメリカザリガニ釣り

以上がザリガニの話ということになる。アメリカザリガニも本来なら飼育禁止になっておかしくないのだけれど、すでに飼っている人が多いし、私の個人的な考えとして、生態や環境に関心を持つ教材としていいと思う。もちろんこれ以上の拡大はまずいので、もしあれなら食べましょう。処理をちゃんとしてからね。

アメリカザリガニ美味しいよ!

アメリカザリガニ美味しいよ!

奥ゆかしさが好き

ニホンザリガニの追っかけを始めてもう10年が経った。奥ゆかしいところが好きなのだ。注意点として、この記事は私が現地で見たり聞いたり、または読んだものをまとめているので、思い違いがあるかもしれないということだ。その時は、なんか、すみません。

IKEAで買ったザリガニ!

IKEAで買ったザリガニ!

参考文献

■「ザリガニの博物誌―里川学入門」川井唯史 東海大学出版会 2007

■「ザリガニ―ニホン・アメリカ・ウチダ」川井唯史 岩波書店 2009

■「faura No.12」有限会社ナチュラリー 2006

協力

合同会社流域共創研究所だんどり

http://dan-dori.jp/