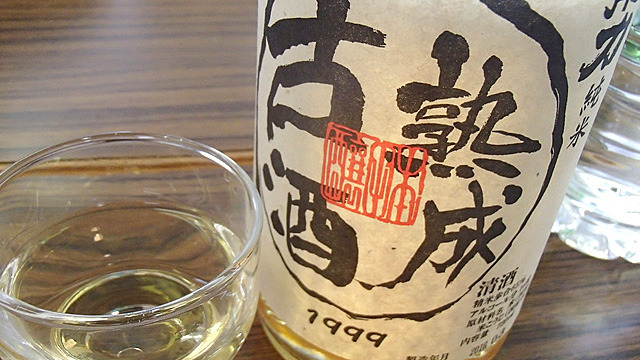

こちらは1999年に仕込まれた日本酒。19年古酒になります。

蔵人により管理されたタンクや瓶の中での時間経過の話なので、今回の家で栓を開けてからの話とはちょっと異なりますが、基本的にそういうものが無いということを覚えておいてください。

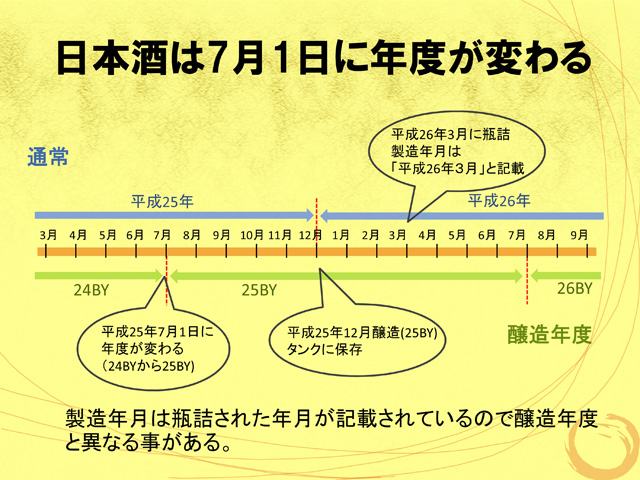

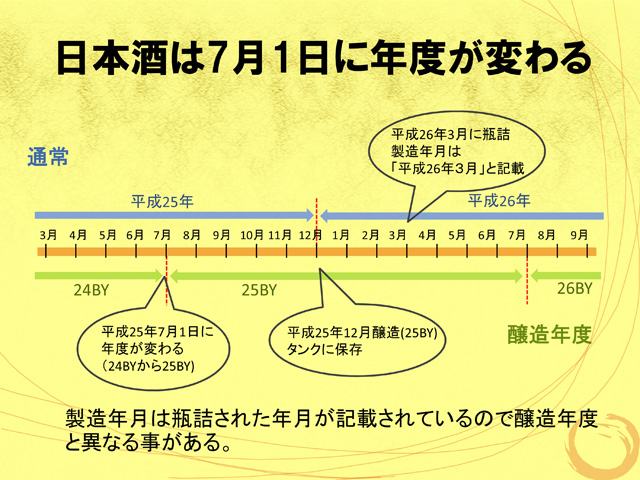

日本酒の瓶に書かれている製造年月は瓶詰めされた年月が記載されています。

こちらの講座の資料より。醸造年度は〇〇BYと表記されます。Brewery Yearの略です。私の店の名前もここからとっています。私の名前は関係ありません。

では、開けてしまった日本酒はいつまで飲めるのか。一応、保存状態が良ければ数年経っていても飲むことは出来ます。ただ、味がどうかというと話は別です。開けた後は日々味が変化していきます。

ということで、「日本酒は開けたらいつまでに飲まないといけないの?」と聞かれたら「瓶の口や栓を清潔に保ち、冷蔵庫に入れて一週間前後で飲み切ればいいが、別にいつまでも飲めますよ」と答えています。

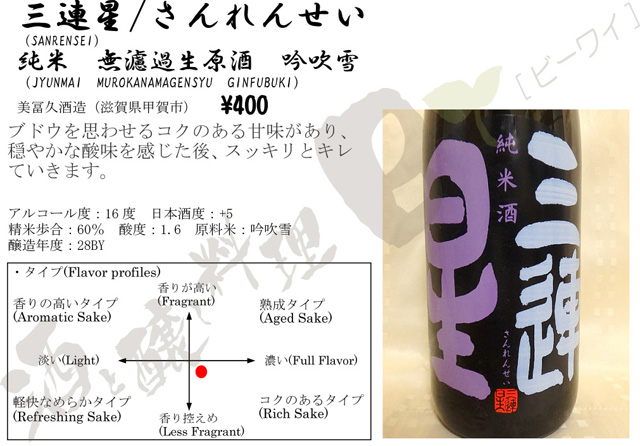

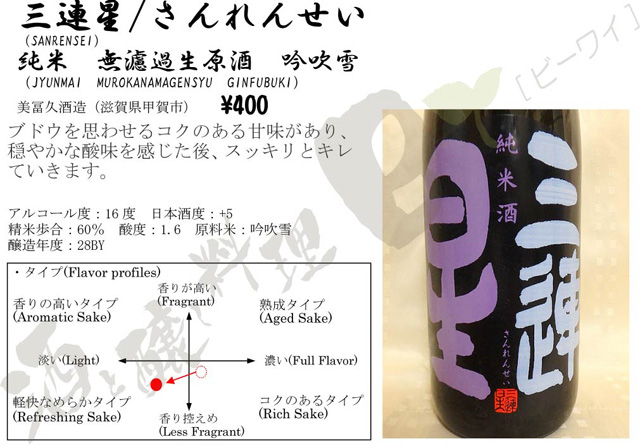

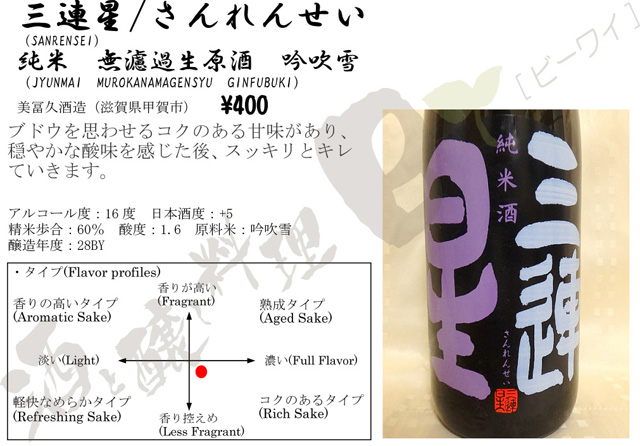

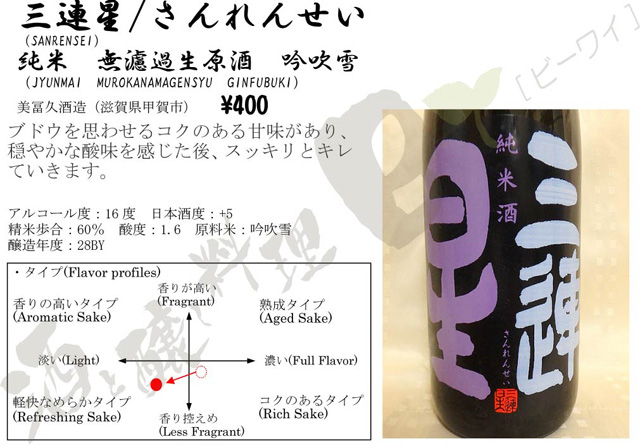

滋賀県の美冨久酒造の三連星純米無濾過生原酒吟吹雪。黒い三連星です。

これは店で出している全ての日本酒につけている説明書きです。私が全て試飲して書いているものです。

左下に味の雰囲気をグラフで示したものをつけています。香りの強弱、風味の強弱に絞った大雑把なものなので、甘味、旨味、酸味、香りの種類などが複雑に絡み合って出来上がる日本酒の味はこれだけで表せませんが、大よその目安にはなります。また、味覚は主観的なものなので、もっとこっちだろというのもあるかと思いますが、そういう傾向というぐらいで見てください。

変化のスピードは日本酒によって異なります。

開けたあとの日本酒は多くの場合、このグラフでいうところの左下の方に動いていきます。当たりが軽くなり、香りも落ち着いてきます。日々変化していくので、店では基本的に毎日試飲して現状がどの程度であるかチェックしています。利き酒師とかソムリエの仕事の1つです。

店では早いものだと3日。平均して7日ぐらい経つと味が大幅に変化しているので、まだ残っていても自家消費ということで売り上げを立てて店頭から下げてしまうことがあります。多くのものはそれまでに売り切れてしまうので、自家消費はあまりありませんが、そのようにしています。

日本酒の種類にもよりますが、基本開栓後は冷蔵庫で保存した方が変化が少なくて良いです。

別に変化するだけで飲めない訳ではありません。家で飲むならば、その変化を楽しみながら飲むというのも楽しみの一つです。当たりが強いとか、味の硬い日本酒だと、開けたばかりよりも2、3日経ってからの方が良くなる場合もあります。

店に毎日通い同じ銘柄を同じ瓶から飲んで変化を見るのは大変ですが、家ならそれが簡単に出来ます。酒は生き物。その成長、変化が楽しめます。

時間をかけて飲む場合は、瓶の口のまわりやフタは汚さないようにしましょう。栓をこんな風にテーブルへ置かない。

保存の際に注意することは、開栓後はなるべく冷蔵庫で保管すること。生のタイプの日本酒ならば開けていなくても冷蔵保存です。日本酒の種類によっては常温に置いた方が味が伸びるものもありますが、分からなければとりあえず冷蔵庫に入れておけば大丈夫です。

あと、可能性は小さいですが、瓶の口のまわりにカビが発生するとか、何らかの菌などで、飲むのには耐えられないほどに味が劣化する場合があります。なるべく清潔な状態を保って保存してください。

また、酒は光に弱いのでなるべく暗い場所に保管します。光も飲むのに耐えられないほど味を劣化させる事があります。

時間が経って軽くなった日本酒はどうする?

時間が経っても飲める日本酒ではありますが、やはり軽くなってくるとそのまま飲むには物足りないと感じるかもしれません。そこまで来たら料理に使うのでもいいのですが、やはり飲んで消費したいと思うもの。そんな時は、合わせる料理で補うとか、飲み方を変えてみるというのも一つの手です。

甘味や酸味を追加。このつまみならコンビニでも入手できます。いわゆる寿司のガリ。

以前、古賀さんの書いたこちらの記事で料理と日本酒の合わせ方の基本的なことを説明しています。

『頭からっぽでいいから飲もう偏差値40からの日本酒』

合わせ方として、足りない部分を補完する、似た味わいのものをあわせる、間逆のものを合わせて打ち消すの3パターンを挙げています。例えば、軽くなってしまった日本酒に対して、新生姜の甘酢漬けのようなもので甘味や酸味を補うというやりかた。

豆腐半丁にゴマ油を大さじ1.5ほど回しかけて、刻んだ小ねぎをお好みでたっぷり乗せたら、そこに醤油を大さじ2ほど回しかける。最後に七味唐辛子を軽く振ってネギ奴の出来上がり。

他にもゴマ油、醤油、小ネギをかけた豆腐でコクや旨味を足すというのもアリです。足すといっても、あまり強い物を足すと、もはや酒なのか何なのか分からなくなるので、程々がいいでしょう。

日本酒レモンハイもオススメ。日本酒とソーダを氷の入ったグラスに1対1。そこにレモン汁をお好みで。古賀さんの記事より。

他にも、先の古賀さんの記事でも紹介している、日本酒ハイボールにするのも爽やかで美味しく飲めます。

スイカ日本酒とパイン日本酒。どちらも軽快な日本酒にオススメ。古賀さんの記事より。

まあ、細かい事はさておき、飲んで楽しければそれでよしです。

ワインの場合はどうなの?

日本酒と同様に、あけたらいつまでに飲んだ方がいいのか悩むことの多いのがワインだと思います。ワインバーの方に聞いてみました。あと時間の経ってしまったワインの違う飲み方も教えてもらいました。

営業前にお邪魔しました。

やってきたのは板橋区南常盤台の「wine bar Castillo(カスティージョ)」。私の店と同じ商店街にあるワインバーです。色々聞きやすいのでお願いしました。

カウンター席のみの店内。

教えてもらったのがこちらの店主の川口さんです。川口さんによれば、やはり日本酒同様に開けたらいつまでに飲まないといけないのか聞かれる事があるのだとか。

店主の川口さん。

ワインの場合、大雑把にいって開けてから2、3日以内に飲み切るのがいいそうです。ただ、ブドウの品種やワインの銘柄によって1週間ぐらい問題ないものもあり、お店ではお客様に出す前に試飲して状態を確かめてから出しています。

ワインも光を嫌うので冷暗所に保管します。

日本酒と同様に、2、3日過ぎたから飲めなくなるという訳ではなく、栓をして冷蔵庫とかに入れておけばいつまでも飲めます。もちろん味は変わってきますが、家ならばその変化も楽しみながら飲めばいいと川口さん。

時間と共に軽くなってくるのですが、開けて数日たってからの方が良くなる場合もあるので、家で飲むなら成長や変化をみるのも楽しい飲み方の一つだそうです。そこは日本酒と同じ。

ワインボトル用の色々な栓が市販されています。これは瓶の中の空気を抜くことができる栓。

そして、ワインの場合、コルク栓だと再び栓をする事が難しく、逆さにして差し込むのも衛生的に良くないので、何か別の栓を用意しておく必要があります。様々なタイプの栓が市販されています。

ポンプで瓶内の空気を抜きます。空気に触れることで酸化して味が変わるのをある程度防げます。

やはり再び栓をする際は瓶の口のまわりや栓そのものを清潔に保つことが必要です。日本酒と同様に、料理に使ってしまうのも一つの手だそうです。また、夏の時期に爽やかに飲める方法を教えてもらいました。

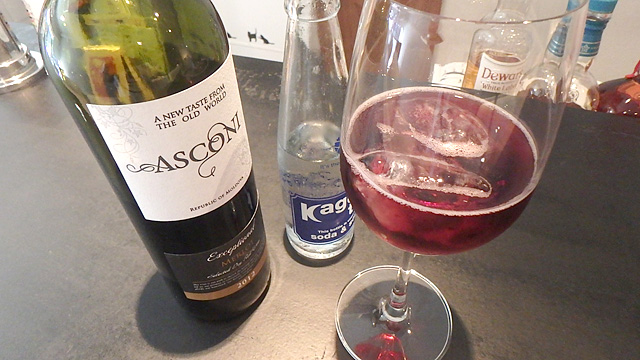

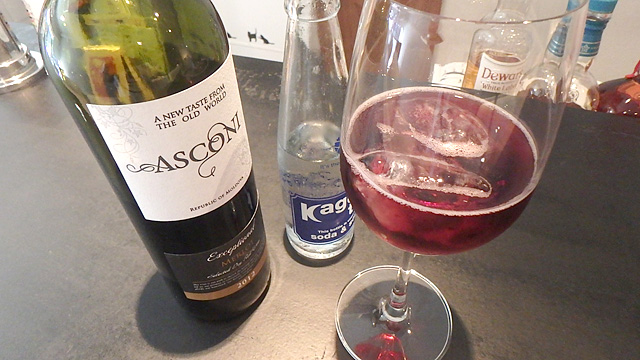

ワインのソーダ割り。

ソーダを注げば出来上がり。

ワインを注ぎ入れたら同量程度のソーダ水を入れます。あとはお好みでレモン汁や氷を入れれば出来上がり。

薄く水っぽくなるのかと思ったらそうでもなかった。

ソーダの刺激が爽やかで、ゴクゴク飲めるような軽快なワインとなりました。暑い夏に外で飲む時に合うと思います。この他にも、カットした果物やシナモンをいれてサングリアにするのもいいそうです。それも爽やかでうまそうだ。

気分爽快。取材とはいえ昼から飲むのはいいね。

飲み方は自由だ!

開けたらいつまでに飲んだ方がいいのかということで、日本酒で1週間ぐらい。ワインなら2、3日としましたが、記事でも書いた通り、それを過ぎても飲めなくなるわけではありません。また、一応目安として出した大雑把な日数で、銘柄や酒のタイプや保存環境によっても変わるし、飲んでいる人の感覚でも変わります。ぼんやりそれぐらいなのかな程度に見ておいてください。

もちろん、こういう飲み方が向いているとか、料理に合うとか、こんな味がしてきたらどうだとか色々あるのですが、あまり考えると酒が楽しめなくなってしまうので、最初は知らなくても、大雑把でも構いません。

自分が美味しいと思ったら美味しいし、合うと思ったら合っている。粗末に扱うとか、自分の感覚を人に押し付けるようなこととかしなければ、どう飲もうがそれは飲み手の自由。笑える酒はいいお酒。今夜も楽しく飲みましょう。

難しく考えず、ピザポテト食べながら日本酒だっていいんですよ。飲んで楽しければまずはOK。興味が出たら深く追求していけばいい。