うちのおもちゃを直してもらった

おもちゃ病院を知ったきっかけは、息子のおもちゃが壊れてしまったからだ。

ひもをひっぱるとぜんまいで昆虫が歩くというおもちゃなんだけど、足が動かなくなってしまった。

ひもをひっぱっても昆虫の足が動かない

で、お父さんとしてはちょっと頑張ってしまった。単純そうだから分解して直そうとしたのだ。でも途中でどうしても分解できなくなってしまった。ダメダメである。

途方にくれていると、近所で「おもちゃ病院」というのをやっていて修理してくれるというのを知った。しかも基本的に無償で対応してくれるというのだ。なんてありがたい!さっそく行ってみた。

場所は、四谷の廃校を利用したおもちゃ美術館の中。

「ああ、ムシキングねー。以前はよく持ち込まれたよ。」と言いながら修理開始。

「ここの軸が外れてますね」と言って10分くらいで修理完了。

分解から原因の究明、修理までがあまりにも手際よく、見ていて感動してしまった。しかもお金を払おうとしたら「お代は結構ですよ」と言われてしまった。ブラックジャックみたいだ。

動くようになった!

この「おもちゃ病院」、どうやら全国にあって、こういうふうに基本的に無償で修理を受け付けてるようなのだ。

修理を担当する人たちは「おもちゃドクター」というらしい。やっぱり機械に詳しい人たち(もとおもちゃメーカーの人とか?)なんだろうか。話を聞いてみた。

「機械いじりが趣味なんです」

対応してくれたのは、日本おもちゃ病院協会会長の三浦さん。

ちょうどこの日、おもちゃのお医者さんになるための「おもちゃドクター養成講座」が開かれていて、その講師をしていたのだ。

会長の三浦さん

もともと数十年前から各地で自発的におもちゃ病院のようなことは行われており、それらをまとめて「日本おもちゃ病院協会」ができたとのことだ。

三浦さん自身もおもちゃドクターだが、おもちゃの修理を始めた動機を聞いてみると「機械いじりが趣味なんです」とのこと。

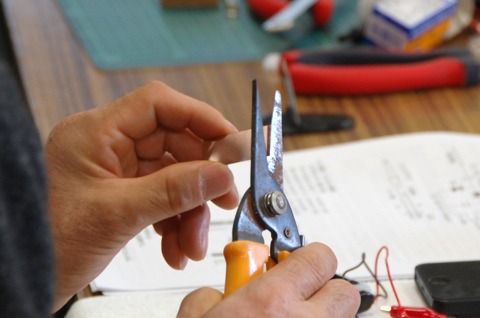

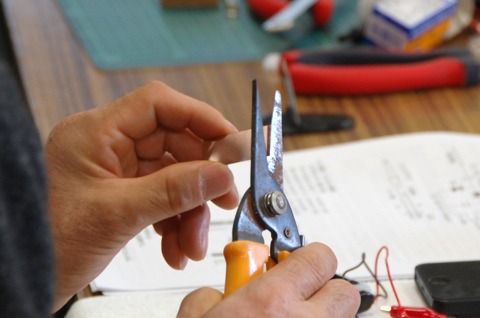

「ペンチも様々なものを使い分けます」

こどもたちの笑顔が見たいから、みたいなことは決して言わなかった。

「子供たちには自分の趣味につきあってもらっているんです。だからこそ責任を持って直さなければいけません」という。

浮ついた気分ではいられないということは、お昼休み後に再開したおもちゃドクター養成講座の様子を見ているうちに次第に分かってきた。

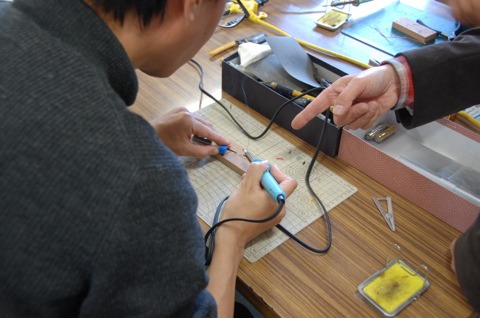

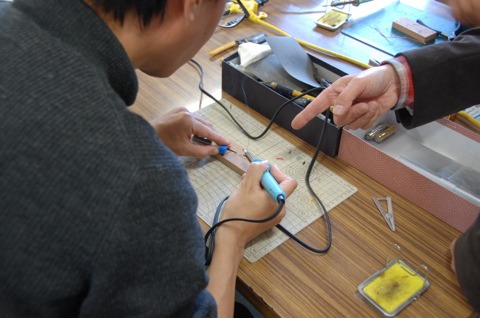

ハンダの匂いが充満するおもちゃドクター養成講座

協会の認定するおもちゃドクターになるには、三日間の養成講座を受けるのが早道だ。そのようすをのぞいてみた。

工具の使い方について説明中

定年後の男の人が多いのかなと思っていたんだけど、若い人も結構いた。現役のお母さんもいた。

おもちゃドクターの心構え、おもちゃに使われる電池の種類、接着剤の選び方、おもちゃの症例パターンなどの説明で一日目は終了。二日目は、工具を使った加工技術などの説明の後、実習が始まった。

ハンダで線をつなぐ実習

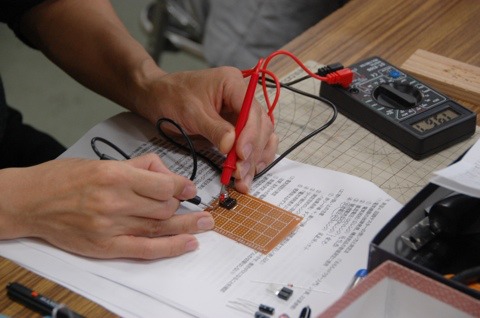

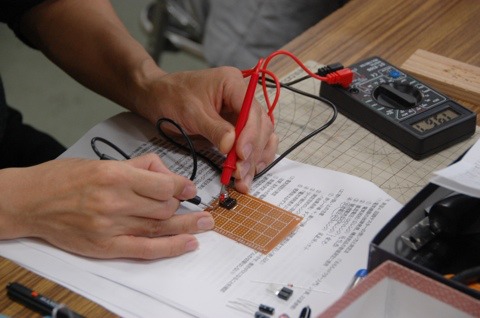

回路の極性兼LEDチェッカーの制作は回路図を見ながら

テスターの使い方の実習

夜が来て三日目へ

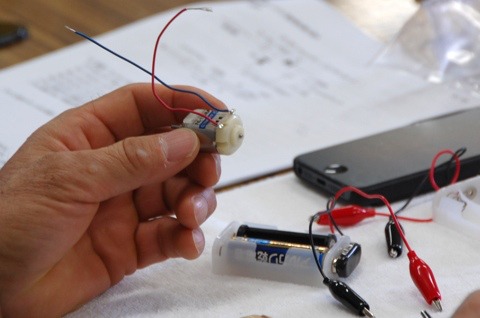

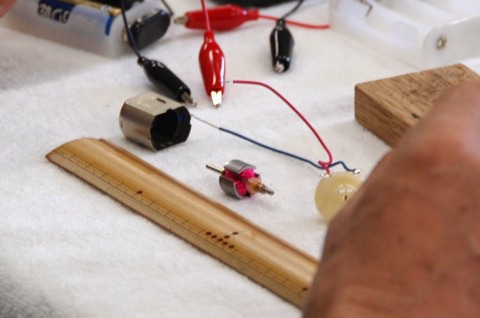

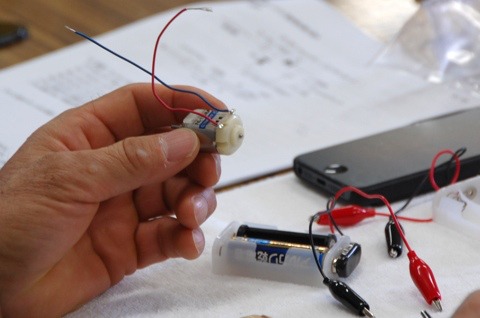

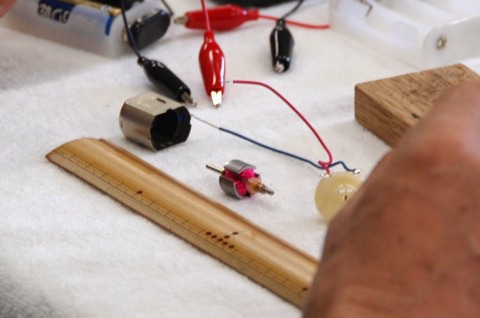

マブチモーターの修理実習

おもちゃにはたいてい入ってるモーターを

部品ごとにばらばらにして

ブラシという部品を自作のものと交換するのだ。

回らないモーター(左)はたいていグリスが劣化してるので分解してきれいにする。

三日間のみっちりな研修が終ると修了だ。

研修は専門用語も多く難しかった。しかし当たり前だ。おもちゃを分解するときの、もとに戻らないかもしれないという緊張感を覚えているだろうか。あれを人から預かった大切なおもちゃでやるのだ。失敗は許されない。

修了した後は、各地のおもちゃ病院でインターンなどを経ておもちゃドクターになっていく。別の日、実際のおもちゃ病院の一日を追ってみた。

おもちゃ病院、開院

日曜日。東京、麹町の区民館におもちゃ病院がやってきた。開院は朝の10時だ。

入り口にのぼりが立つ

左から会長の三浦ドクター、柴田ドクター、夏目ドクター。

10時9分。開院から9分後に最初のお客さんがやってきた。

真の依頼者(3歳)は熟睡中

柴田ドクターが対応

電池チェッカーで充電池を調べるとすぐに原因が判明した。電圧が足りない。

「充電池は充電してもすぐ電圧が下がっちゃう。だからおもちゃには使わないでね。」

1.5ボルトの電池で動くおもちゃの場合、電圧が1.3ボルトに下がるともう動かないという。実際、持ち込まれるおもちゃの動かなくなる原因の第一はまず電池、つぎに断線だそうだ。

その他に3つのおもちゃを受け付けて修理中の10時20分。二人目のお客さんがやってきた。

「こんにちはー、お願いします」

ケーブルにつながった飛行機を動かすおもちゃ

コントローラーの先にケーブルでつながった飛行機が動かない。

これも幸いすぐに原因が分かった。こういう場合、どちらかの付け根で断線していることが多いそうだが、今回は途中が断線していた。

真ん中で被覆が破れてる

「修理しているあいだ見てていい?」「いいよ」

すると、手が足りず苦労していた夏目ドクターが少年に声をかけた。

「よかったらちょっと手伝ってくれない?」

「このスイッチを持っててほしいんだ」

前のお客さん(3歳)が持ってきたおもちゃの銃は、スイッチが壊れていた。その固定を頼んだのだ。

すると柴田ドクターも声をかける。

「ちょっとこの電池の電圧を計ってくれない?」

少年に回路テスターを使わせようとしている。明らかにさっきの依頼より高度だ。

「ほら、1.5ボルトだろ?」

なるほど。つまり手伝いを口実にしてるんだ。こうやって子どもの目の前で一緒に直すこと自体に大きな意味があるんだろう。

飛行機のおもちゃは11時過ぎに直り、少年は動きを確かめていた。

ばっちり直っている

トーマスばらばら事件

10時40分にトーマスという機関車のおもちゃがやってきた。動かなくなったので親が中を開けてみたところ、歯車がいっぱい飛び出してきて元に戻らなくなったという。

身に覚えがありまくりの話である。

分かる。もとに戻らなくて冷や汗が出る感覚も想像がつく。

こういう電車のおもちゃは非常によく持ち込まれるので、おもちゃ病院協会にはよくあるギアボックスのパターンを資料として持っている。

ギアボックスは、モーターと歯車が入っている箱

しかし今回の電車はちょっと特殊なようで、経験と勘をもとに正解を想像しながら直すしかない。

「このバーで前進と後進を切り替えるんだな」

歯車が2つ割れていたので交換。組み上げると前進するようになった。でも後進の動きがどうも鈍い。部品が足りないのかもしれないが、正解の設計図が分からないのでどうしても難しい。

お客さんに事情を説明したところ、後進できない点については幸い理解してもらえてOKとなった。

それでもこの笑顔である

犬のおもちゃは入院

午後2時3分に女の子が犬のおもちゃを持ってきた。音に反応して動いたりするはずが、動かなくなってしまった。犬は「ゆめちゃん」という名前だそうだ。

犬のおもちゃが来た

まずは電池を交換してみるが、残念ながら動かない。機械が壊れているようだ。

こういうぬいぐるみ系のおもちゃは難しい。ぜんぶの縫い糸を外して中の機械を出し、修理してまた縫い合わせれば確かに直るが、手間がとてもかかり今日中には間に合わない。

そういう場合は入院といって、一旦預かり、直ったら引き取りに来てもらうということもできる。

「入院になってもいいかな?」

「入院になってもいいかな?」と三浦ドクターが聞いた瞬間、女の子の顔がちょっと曇った。それを察知して三浦ドクターを含む大人たちが「ごめんね~」と一斉にフォローした。

引き取って修理するっていうのは大人には普通の話だけど、彼女にとっては「ゆめちゃん」にしばらく会えなくなるということだ。そういう機微を自分が分かっていなかったことにはっとした。

ゆめちゃんは入院することになった

サンタが来た

午後2時36分、サンタクロースの人形が来た。

箱に入ってサンタが来た

スイッチを入れると音楽とともに踊るはずが、音がならないし動きも悪いという。

さっそく身ぐるみはがす三浦ドクター

何かの屈辱に耐えているかのようなサンタクロース

足の回路に通じる線が切れてました

線をつなぎ直してハンダ付けしたところ、サンタクロースは陽気に歌い、踊るようになった。

鬱憤をはらすかのような踊りっぷり

おもちゃ病院に陽気なクリスマスの音楽が流れる。「クリスマスに間に合ってよかったねえ」と言って、ドクターたちは笑った。

おもちゃドクターは、エンジニア出身の人が半分、もう半分は素人同然から始めた人だそうだ。定年後の趣味ですという人もいたし、自分で直せるようになりたいというお母さんもいた。いいねえ。

取材協力:日本おもちゃ病院協会

http://toyhospital.org/

関係者のみなさま、ありがとうございました。