TOTOの工場見学と衛生陶器の資料館に行ってきた

出勤ラッシュに混じって中にすすむ

TOTOの工場は小倉駅からバスで10分ほどのところにある。最寄りのバス停で降りてから、工場の敷地内をさらに歩く。とにかく広い。

うわー、なんかすみません!

案内所のような場所に通されると「ライター西村様」とでかでかと書いてあり、恐縮してしまう。

丁寧な語り口の鈴木さん

工場を案内してくださったのは、レストルーム事業部の鈴木さん。

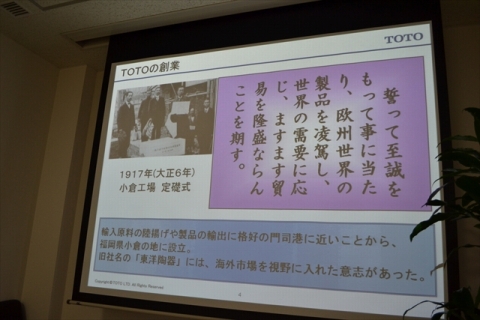

創業の意気込みがすごい

見学者用の応接室に通されると、まずはTOTOの会社についてのスライドを見せてもらった。

スライドによると、TOTO株式会社の前身となる「東洋陶器株式会社」が設立されたのが1917年。小倉(北九州)の工場もそのときに建設された。

スライドによると、TOTO株式会社の前身となる「東洋陶器株式会社」が設立されたのが1917年。小倉(北九州)の工場もそのときに建設された。

なぜ小倉なのか

北九州といえばTOTO

現在では、日本各地にTOTOの工場はあるが、なぜ最初に工場を建設したのが小倉だったのか? 鈴木さんにきいてみた。

--どうしてこの小倉を選んで工場が作られたんでしょう?

「そうですね、創業当時から輸出することを目標としてましたので、関門港という貿易港が近いからという点がまずあります」

輸出するため。であれば横浜や神戸といった貿易港に近い場所でもいいのではないかと、ぼくは考えてしまう。しかし、そこは素人の浅はかさで、さらに重要な理由があった。

「さらに、天草陶石など陶磁器の良質な原料が採れる場所が近かったというところです」

衛生陶器の原料となる石は、そのもの自体はそんなに高いものではないため、輸送費がほぼそのまま価格に反映されるのだそうだ。したがって、原料の生産地と工場は近ければ近いほど安くすむ。

ちなみに、TOTOの他に衛生陶器のメーカーとして有名なINAX(現LIXIL)が、焼物で有名な愛知県の常滑市にあるのはそのためだ。

「そしてもう一つ、陶器をつくるさい窯で焼くわけですが、当時燃料として使っていた石炭がこのあたりで豊富に採れるというのも重要でした」

そしてもう一つは燃料であった。

以上の点を考えると、北九州はTOTOの工場ができるべくして出来たとしか言えないほど絶好の立地だったのだ。

--どうしてこの小倉を選んで工場が作られたんでしょう?

「そうですね、創業当時から輸出することを目標としてましたので、関門港という貿易港が近いからという点がまずあります」

輸出するため。であれば横浜や神戸といった貿易港に近い場所でもいいのではないかと、ぼくは考えてしまう。しかし、そこは素人の浅はかさで、さらに重要な理由があった。

「さらに、天草陶石など陶磁器の良質な原料が採れる場所が近かったというところです」

衛生陶器の原料となる石は、そのもの自体はそんなに高いものではないため、輸送費がほぼそのまま価格に反映されるのだそうだ。したがって、原料の生産地と工場は近ければ近いほど安くすむ。

ちなみに、TOTOの他に衛生陶器のメーカーとして有名なINAX(現LIXIL)が、焼物で有名な愛知県の常滑市にあるのはそのためだ。

「そしてもう一つ、陶器をつくるさい窯で焼くわけですが、当時燃料として使っていた石炭がこのあたりで豊富に採れるというのも重要でした」

そしてもう一つは燃料であった。

以上の点を考えると、北九州はTOTOの工場ができるべくして出来たとしか言えないほど絶好の立地だったのだ。

なぜ陶器なのか?

TOTOはむかし食器も作っていた

ところで、便器をはじめ衛生陶器はなぜ陶器なのか? 列車のトイレなどでよく見かけるステンレスの便器などがもっと使われてもいいのではないか? 鈴木さんに聞いてみた。

--便器って陶器がほとんどですが、どうしてなんでしょう?

「ステンレスや金属って拡大すると、実は表面がザラザラしてるんですよ。ですから汚れが落ちたように見えても、すこし残ってたりするんですね。で、それが原因で汚れや悪臭の原因になったりするんです」

--陶器の表面は汚れにくいということですか?

「そうですね、陶器の表面はガラス質なので汚れが付きにくいんです。それにガラスは品質が安定していて1000年以上もつと言われています」

列車の便器は振動で割れたり、異物を入れられる可能性も考慮してステンレス製となっているらしい。

「あとは、ガラス質は親水性なので、油分を含んだ汚れに強いんです。ほら、食器を洗うとき、ガラスのコップの油汚れはすぐ落ちるけど、タッパーなどは落ちにくいですよね?それと同じです」

ひとの汚物は油分が多いため、樹脂製の便器だと汚れがきれいに落ちにくい場合があるのだ。

聞けば聞くほど、便器の素材は陶器しかない。という気持ちが確信に変わってくる。便器は陶器で作られるべくして作られている。間違いない。もう陶器製便器の虜である。

--便器って陶器がほとんどですが、どうしてなんでしょう?

「ステンレスや金属って拡大すると、実は表面がザラザラしてるんですよ。ですから汚れが落ちたように見えても、すこし残ってたりするんですね。で、それが原因で汚れや悪臭の原因になったりするんです」

--陶器の表面は汚れにくいということですか?

「そうですね、陶器の表面はガラス質なので汚れが付きにくいんです。それにガラスは品質が安定していて1000年以上もつと言われています」

列車の便器は振動で割れたり、異物を入れられる可能性も考慮してステンレス製となっているらしい。

「あとは、ガラス質は親水性なので、油分を含んだ汚れに強いんです。ほら、食器を洗うとき、ガラスのコップの油汚れはすぐ落ちるけど、タッパーなどは落ちにくいですよね?それと同じです」

ひとの汚物は油分が多いため、樹脂製の便器だと汚れがきれいに落ちにくい場合があるのだ。

聞けば聞くほど、便器の素材は陶器しかない。という気持ちが確信に変わってくる。便器は陶器で作られるべくして作られている。間違いない。もう陶器製便器の虜である。

いったん広告です

縮み具合を見越して造形する

スライドを見終わったあとは、さっそく工場見学に向いたい。

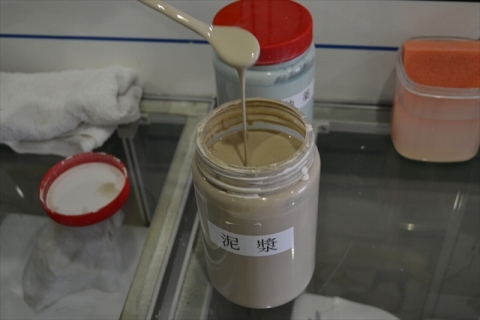

衛生陶器のできるまでの流れをおおまかに言うと、原料の石を砕いて水と混ぜた「泥漿(でいしょう)」を型に流し込み、できた便器形の粘土を乾燥させ、釉薬(うわぐすり)を吹きつけて焼成(焼いて)検査をして完成となる。

衛生陶器のできるまでの流れをおおまかに言うと、原料の石を砕いて水と混ぜた「泥漿(でいしょう)」を型に流し込み、できた便器形の粘土を乾燥させ、釉薬(うわぐすり)を吹きつけて焼成(焼いて)検査をして完成となる。

先ほどのスライドから衛生陶器ができるまでの流れ

便器などの原料となる「泥漿」は、泥のことだ。この泥が意外となめらかでおどろく。

ちょっとおいしそう(食べられません)

一見、なにか美味そうなチョコレートかなにかに見えなくもない。これだけゆるいとちゃんと便器の形に固まるのか心配になるが、よくできていて、型となる石膏が余分な水分を吸い取ってくれるため、しっかりと固まるのだ。

下の方に展示してある白い塊が便器の型だ

乾燥、焼成でかなり縮む

下の写真を見ていただきたい。

みっつ並んでいる姿は携帯電話の電波みたいでもある

左側が乾燥前、真ん中が乾燥後、右側が完成品の便器だ。大きさが違うのは縮むからだ。とくに焼く前(真ん中)と後(右側)での縮み具合がものすごい。

ひとであれば、病気でもしたのかと心配するレベルでの縮み具合である。

便器の設計は、この縮みを計算に入れた上で型を作らなければいけないわけで、これがとても難しいのだそうだ。

ひとであれば、病気でもしたのかと心配するレベルでの縮み具合である。

便器の設計は、この縮みを計算に入れた上で型を作らなければいけないわけで、これがとても難しいのだそうだ。

手作りの便器

室内の温度と湿度でカメラも曇る

工場の中は一年中室温約26度、約湿度65%に保たれているためとても暖かい、というよりもちょっと暑いぐらいで、作業員のひとは半袖で作業をしている。

泥漿を型に流しこみ、便器の部品ごとに形成された粘土は、ここで組み合わされて泥で接着される。

泥漿を型に流しこみ、便器の部品ごとに形成された粘土は、ここで組み合わされて泥で接着される。

簡単そうに見えるけど難しいんだろうなあ

上の写真は便器の本体の部分と、上の部分を、ふたりでタイミングを合わせて、ヒョイと重ね合わせている。

この工程は、すこしでもズレると空気がはいったりして不良品になってしまう。しかも、室内の温度や湿度は一定に保たれているとはいえ、天候によって粘土が硬くなったり柔らかくなったりするため、機械で合わせるのは非常に難しく、この工場ではいまだに人が合わせているのだそうだ。

まさに「手づくりの便器」である。

この工程は、すこしでもズレると空気がはいったりして不良品になってしまう。しかも、室内の温度や湿度は一定に保たれているとはいえ、天候によって粘土が硬くなったり柔らかくなったりするため、機械で合わせるのは非常に難しく、この工場ではいまだに人が合わせているのだそうだ。

まさに「手づくりの便器」である。

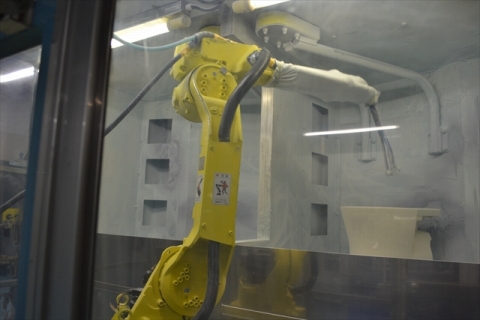

塗装ロボに名前がある

組み合わされた粘土は約30時間かけて乾燥させた後、釉薬(うわぐすり)を塗られる。

カクカクとした動きが意外と可愛い

焼成のさい、吹きかけられた釉薬がとけて表面をガラス質でコーティングされ、1000年もつ(たぶん)という丈夫な便器ができる。

ロボットが作業しているブースに「レモンちゃん♪」のシールが貼ってあるのを見つけた。いったいなんの事だ?

ロボットが作業しているブースに「レモンちゃん♪」のシールが貼ってあるのを見つけた。いったいなんの事だ?

ペイントツールの手作り感がよい

と思ったら、このマシンの名前らしい。

機械をメンテナンスする担当の人が名付ける権利をもっていて、好きな名前をつけていいらしい。

機械をメンテナンスする担当の人が名付ける権利をもっていて、好きな名前をつけていいらしい。

ちなみにグレーの釉薬を吹き付ける機械はグレオくんだった

ロボット本体の色が黄色いので、レモンちゃん。本体の色がグレーなのは、グレオくん。

桃から生まれた桃太郎ぐらい明快なネーミングがすがすがしくてよい。

桃から生まれた桃太郎ぐらい明快なネーミングがすがすがしくてよい。

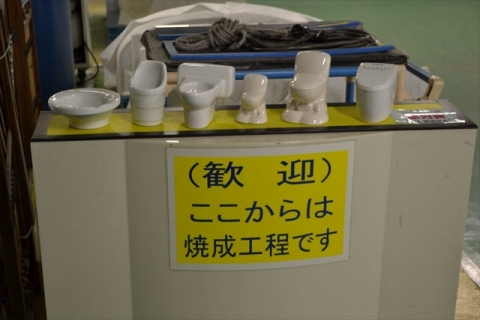

いよいよ窯で焼く

焼成工程で歓迎される

釉薬を塗られた便器たちは、いよいよ焼かれることになる。

この工場には全長約115メートルの窯が有り、ほぼ1日かけて焼かれる。

この工場には全長約115メートルの窯が有り、ほぼ1日かけて焼かれる。

手前の便器が焼かれて完成したもの、真ん中のオレンジ色の光が窯の炎(輻射熱)だ

窯の中を掃除するときはこの耐火服を着て掃除する

一年に3回、正月、ゴールデンウィーク、お盆には、窯の火を止めメンテナンスをするのだが、特に夏はなかなか温度が下がらないため、本当に地獄のような暑さらしい。

便器は全部検査している

最後は完成品の検査だ。TOTOでは、出荷するすべての商品を検査している。

踊るように検査している

TOTOには検査をするための社内独自の資格があり、定期的に資格試験を受けて合格しなければ検査の作業を続けることができない。

そして厳しい検査を終えた便器が出荷されるのだ。

そして厳しい検査を終えた便器が出荷されるのだ。

水の使用量はずいぶん減った

水洗トイレで一回に流す水の量は一昔の便器にくらべ、最新の便器だと半分以下になっている。

従来型の便器

最新式の便器

赤いボールが浮かんでいるところまでが使った水の量

具体的に言うと、数十年前まで完全に流すのに20リットル~12リットル必要だったのにくらべ、今では最も少ないタイプであれば3.8リットルで流れるようになった

節水のために、少ない水量でも流れるように様々な工夫が重ねられた結果、流すときの水量が「大」でも「小」とそんなに差のない量で流せるようになった。

ただ、これ以上水量が少なくなると、今度は下水管の中で流れなくなるので今以上に水を減らすのは並大抵のことではないようだ。

ぼくたちはつい便器から見えなくなれば流れたような気になってしまうが、もちろん下水管の中を流すことも考えないとダメなのだ。

節水のために、少ない水量でも流れるように様々な工夫が重ねられた結果、流すときの水量が「大」でも「小」とそんなに差のない量で流せるようになった。

ただ、これ以上水量が少なくなると、今度は下水管の中で流れなくなるので今以上に水を減らすのは並大抵のことではないようだ。

ぼくたちはつい便器から見えなくなれば流れたような気になってしまうが、もちろん下水管の中を流すことも考えないとダメなのだ。

いったん広告です

工場見学のあとはトイレの博物館へ

元社員寮の建物

工場見学の後は、いよいよTOTO歴史資料館の見学だ。

歴史的に貴重な衛生陶器の数々が展示されている

資料館を案内してくださったのは、資料館館長の山谷さん。

貴重な変わり便器の数々

資料館でまず目についたのは変わり便器の数々だ。

代々木国立競技場の女子トイレに設置してあるらしい

うわさにはきいていた、女性でも立ったまま用がたせる幻の便器「サニスタンド」だ。

女性は立って用をたすということに抵抗があったのか、あまり普及せず、今では販売されていない。

女性は立って用をたすということに抵抗があったのか、あまり普及せず、今では販売されていない。

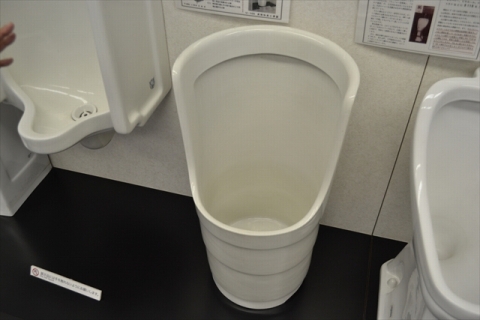

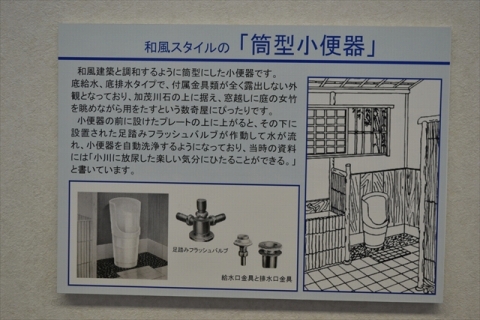

和風旅館などで見たことがあるような気がする

「小川に放尿した楽しい気分にひたることができる」

サニスタンドの隣にあった「筒型小便器」は、当時の資料の解説文が面白い「小川に放尿した楽しい気分にひたることができる。」できるか?

歴史的建造物の衛生陶器

一体どこのバスタブと便器なのか?

こちらのこのバスタブと便器。実は旧首相官邸で実際に使われていたものだ。首相官邸建て替えのさい、こちらの資料館が引き取って展示している。

便座が木製

「この便器、もしかしたら吉田茂や田中角栄が使った可能性もあるんですよね?」 と山谷さんに尋ねてみたところ「首相官邸といってもいろんな人が使ってましたから、断定はできないんですけどね」と、やんわり冷静なご意見を頂いてしまった。

いやでも、首相官邸にあったんでしょう。たぶん吉田茂使ってるはずですよこれ。少なくとも、ぼくはそう思うことにした。

いやでも、首相官邸にあったんでしょう。たぶん吉田茂使ってるはずですよこれ。少なくとも、ぼくはそう思うことにした。

官邸があれば国会議事堂も

同じ並びには国会議事堂にあった便器。というものも展示されていた。

国会議事堂の衛生陶器たち

これの面白いのは、洋式の便器のフチの部分にある傷だ。

よく見ると傷がついている

この傷は、国会議員に当選した地方出身の議員が、洋式便所の使いがわからず、便器の上にしゃがんで用を足した名残だ。文明開化ギャグでよくきくやつである。

しかし、こうやって実際にその証拠を見せられるとそんなに笑えないのはなぜだろう。

しかし、こうやって実際にその証拠を見せられるとそんなに笑えないのはなぜだろう。

機械遺産に指定されたウォシュレット

このTOTOの資料館は、収蔵物が近代化産業遺産に指定されたりしているのだが、みんなの大好きウォシュレットの第1号機が恭しく展示してある。

水量調整の部分が簡素

先日、当サイトでも記事なったウォシュレットだが、形自体は今とそんなに変わってない。

ところで、ウォシュレットに関してはひとつの疑問を抱えていたので、この機会に開発した会社に質問してみたいと思う。

ぼくはウォシュレットを使うとき、いつも紙であらかた汚れを拭きとってから水で洗っていたのだけど、この使い方は正しいのかということだ。

--この前、他の人に聞いてみたところ、いきなり水で洗ってから紙で拭く。というひとが多かったんですが……TOTOさんとしてはどういう使い方を想定されているんですか?

「基本的に汚れを水で流してから拭くのを想定してますけど……最初に紙で拭いてもそれは別に構わないと思います」

最初に水で洗う派の勝利だった。

しかし、ぼくの個人的な見解としては、最初に紙で拭いたほうが、汚れが手に付きにくいのでいいと思う。ぼくはぼくのやり方でこれからも使っていこうと思う。

ところで、ウォシュレットに関してはひとつの疑問を抱えていたので、この機会に開発した会社に質問してみたいと思う。

ぼくはウォシュレットを使うとき、いつも紙であらかた汚れを拭きとってから水で洗っていたのだけど、この使い方は正しいのかということだ。

--この前、他の人に聞いてみたところ、いきなり水で洗ってから紙で拭く。というひとが多かったんですが……TOTOさんとしてはどういう使い方を想定されているんですか?

「基本的に汚れを水で流してから拭くのを想定してますけど……最初に紙で拭いてもそれは別に構わないと思います」

最初に水で洗う派の勝利だった。

しかし、ぼくの個人的な見解としては、最初に紙で拭いたほうが、汚れが手に付きにくいのでいいと思う。ぼくはぼくのやり方でこれからも使っていこうと思う。

力士用便器は、便座の強度も普通のやつより丈夫

太宰治を好きな人が青森県の斜陽館を訪れるような感覚で、ぼくは便器のふるさとをたずねた。

斜陽館を訪ねたひとが太宰をより一層好きになるように、ぼくも便器に対する愛情が深まった。

これからしばらく、トイレ掃除が丁寧になると思う。

斜陽館を訪ねたひとが太宰をより一層好きになるように、ぼくも便器に対する愛情が深まった。

これからしばらく、トイレ掃除が丁寧になると思う。