まずは会場と石川教授の紹介から

今年の会場は、東京の渋谷駅近くにあるギャラリー・ルデコというところ。

右側で笑ってるのが慶應大学の石川教授だ。

「教授」と書いたが、ぼくにとっては当サイトの大山顕さんと一緒に地上絵を描いたり地図イベントをやったりする面白い人、という印象がいまだに強い。(ついでにいうと大山さんも大学の先生に向いていると思う。)

今年の展示会は「庭仕事」というタイトルだ。年間を通して学生が取り組んだ課題や、卒業制作、論文などが展示されている。

で、石川教授は面白い人なので課題ももれなく面白く、そして学生が優秀なのでその提出物ももれなく面白いのである。

たとえば「スケール」という課題。縮尺を変えることで見える世界を表現する、というようなことだろうか。

それに対する回答の一つがこれ。「マンホール遺跡」。

近づくと、こうなる。

なるほど。この視点はぼくにはなかった。Tの字をしているのでT地紋と呼ばれる滑り止めの構造だ。そこで満足してしまっていた。近づくとこんな世界だったのか。

左上の写真を見ると道が折れ曲がってばかりなので、おそらく敵の侵入を防ぐ構造だろうか。城下町的なところかもしれない。

これはいい感じだ。こういう構造だろうか。

まんなかに円弧状の城壁があって、奥の街には建物が密集している。右手には円形の広場も見える。ヨーロッパの都市だろうか。左側の細長い施設はよく分からない。今後の研究が待たれるところだ。

などと書いてしまったが、作品自体には余計な説明や、作者の解釈がないのがいい。こんなふうに、見る人それぞれに想像の余地を残しているのかもしれない。

これも同じスケール課題に対する作品。

なんでもない景色の写真集にも見えるが、そうではない。猫を目撃したら、そのたびに猫が向いていたアングルで撮影して写真集にしたものだそうだ。

直前まで猫が見ていた景色だと分かると、ただの写真の意味合いがとたんに変わってくる。

どうしてそっちを見てたんだろう、何を考えてたんだろう、と想像してしまう。物語が生まれるし、猫はかわいい。

この作品はひたすらかわいい。そしてうまい。

くまの人形が船に乗っている。一寸法師にならって船はお碗だが、櫂がペンになっている。

掃除機! うまいなー。

一寸法師といえば船と思っていたが、くまは疲れるらしい。

それはよくて、透明のカバンは歯ブラシのケースだし、大きいほうはダイアル式の南京錠だ。帽子はなんだろう。でも似合ってる。

これもいい。アイス屋さんにしか見えない。手前から、バニラ、ストロベリー、チョコレートかな。

1日1枚インスタグラムに上げたら人気でると思うし、書籍化も待ったなしである。

ものの展示ももちろんある

印刷物の展示が多くて、読んでいると時間がまったく足りないくらい面白いのだが、それとは別に立体物の展示もある。

商店の裏とかに置いてありそうなプラスチックのカゴだ。採集コンテナというらしい。

石川研のメンバーは、徳島県の神山町に通って、人々の暮らしを研究している。そこでは、こういうカゴのような既製品をうまく加工して、もともとの目的とは違う使い方をしている例が多く見られるという。

たとえばこの右上には、採集コンテナになにか加工され、台か椅子として使われているようすが見える。

採集コンテナの大きさはじつは船に載せる海上コンテナの大きさから決まっているらしい。荷物を載せるパレットという台にちょうど6個が乗るようになっているそうなのだ。高さは 30.5cm。

つまり、採集コンテナは身体の都合に合わせて作られてない。だから、そのまま座ろうとするとちょっと低い。あと、別の問題でちょっと痛い。

なので、農村で採集コンテナを椅子として使う場合は、座面を少し高く、柔らかくなるような加工をしている、ということになるんだろう。

村の片隅のなんでもない風景を、こんなふうな解像度で見ることができたらどんなに素晴らしいだろうかと思う。

こちらは個人ではなく研究室として取り組んだ作品。

大宮には、道路や鉄道が後から引かれたなどの理由で残った三角形のヘタ地(利用が難しい土地)が点在しているという。

そのヘタ地をどのように活用すべきか、大宮でワークショップをしたという。

三角の敷地には、先端から順に小さいものが置かれる傾向があるという。先っぽには植物しか置かれない。奥に行くと標識や自販機が出現し、最後には車や建物が置かれるそうだ。三角形の建物、たしかにたまにある。

というようなことを踏まえて、実際にヘタ地を自分で埋めていくパズルになっている。右側のトレイに植物や自販機などの部品があるのだが、これが難しい。これだけなのに3分くらいかかった。早い人は1分かからないという。

神山町の建物をレゴで表現した作品。右側の農家の建物は要素が多く、左側の現代的な建物にくらべて部品も多い、ということが分かりやすく展示されている。

去年のビエンナーレで日本代表として展示され、凱旋帰国を果たしたそうだ。すごい。

誤読の絵本がすごい

なんといってもこれが面白かった。「誤読の絵本」。

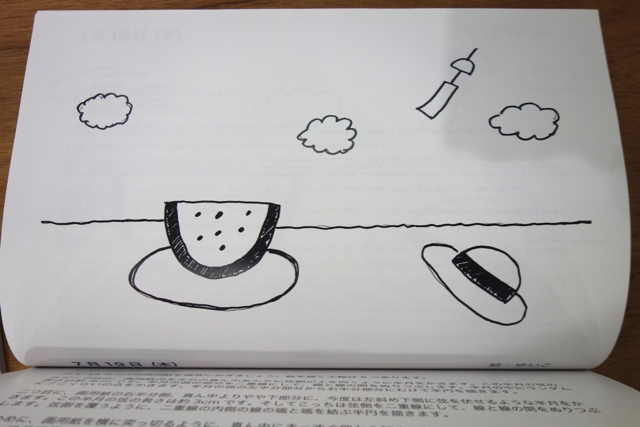

これはまず、上のようなスイカと帽子が描かれた絵がある。

そしてその下には、それを描くための文章がある。この人はすごい細かく、座標まで書いてある。それを読んだ人が、その文章だけをもとに次の絵を描くのだ。

すばらしい。執拗なまでに指示書を作ったおかげで、すばらしい再現度だ。これをもとにまた指示書が書かれ、次の人が描くことになる。期待しつつ、どうなったか見てみよう。

急にだめになった。スイカはかろうじて生き残っているが、3つの雲が妙な図形になった。でも、最初がすごすぎたんだと思う。伝言ゲームなんだからこれがふつうだ。

この後もこれは毎日ずっと続いた。どうなったかダイジェストで見てみよう。

予想どおり、最終的にはまったく別の図形になった。面白いのは、何が残って、何が変わったのか、そのきっかけはなんだったのかだ。

まず、水平線はずっと生き残っている。ただしそれは途中で斜めになり、矢印になった。矢印になってからは強固に生き残っている。記号になったからだろうか。記号は強い。

途中でグリッドが突然現れているが、これは指示書に「座標軸を想定してください」と書かれていた日があったからだ。なので次の人は実際に座標軸を描き、そしてそれは記号的であり強いので生き残ったのだ、たぶん。

卒業制作

会場の奥では、四年生と修士二年生による卒論と修論が展示されていた。分かりやすい展示物のあったものを中心に紹介したい。

こちらは「廃墟を愛でる」という作品。慶應大学SFCのようすを油絵に書いた。

絵、うまい!

この方は廃墟に興味があるという。世界遺産みたいな立派なやつもいいけど、なんだかよく分からない、廃墟なのかどうかすらも分からないようなものもいいとのこと。

ふつうの姿から廃墟の姿まで、その中間を少しづつ描いていくことなどを通じて、なにが廃墟を廃墟たらしめているのか(廃墟性)を探ったという。

一つは「緑の卓越」。

この写真、実はガソリンスタンドなんだそうだ。それが今では緑に覆われている。こうなると廃墟っぽさが確かにぐっと高まる。

そして、「向こうが見える」。

上のSFCの廃墟図では、壁と屋根が半壊して、向こうが見えている。確かにこうなると廃墟っぽさが増す。

建物は、当たり前だけど内側と外側に境界をつくる。ところがその境界が壊れると、急に建物だかなんだか分からないものになる。そこからは廃墟だ。

ちなみに全壊したらそれはただの更地であって、廃墟ではない。

まとめた図がこちら。更地は廃墟ではない。おもしろいなー。

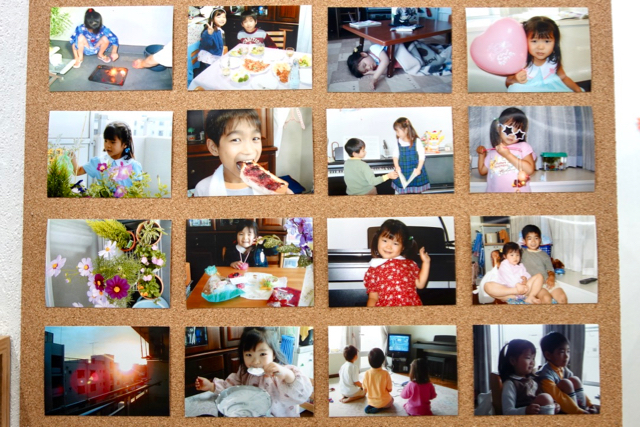

最後はこちら。

尾高さんは、小さい頃に両親が撮ったデジタルの写真をパソコンから集め、家の記憶を再構成しようとしたという。

そのなかで、「撮影者の追体験」という項目が印象的だった。

両親が撮った当時の写真を、現在の景色と重ねて撮る。視覚的にももちろん面白いんだけど、それだけじゃないという。

たとえば右側の写真は、しゃがんで撮らないとうまく風景と重ならなかったという。なんかもうそれだけで泣ける。

撮影者が当時どんなふうにその写真を撮ったのか、その追体験になるというのだ。

展示の脇には、この会場の設営時の写真、つまり二日くらい前の写真がぶらさげてある。これで実際に同じように写真を撮ってみてくださいということだ。

実際にやってみた。現在の風景に重ねてみる。

じっさいにやってみるとすごく難しい。うまくぴったりと重ならない。

この展示では、家の中で食事をしている写真や、居間でただテレビをみているといったなんでもない写真が多く残っているのが印象的だった。

そういう写真撮ってないな、残すようにしようと思った。

会場では、学生と先生が丁寧に解説してくれました。

「庭仕事」2018年度石川初研究室展示会

https://gardenworks2018.tumblr.com/

日時:2019年2月6日〜10日

場所:渋谷ギャラリー・ルデコ@渋谷

今日(2月7日)も含めて日曜日まで毎日やっています。ぜひ。