たとえばレトルトカレー。17年連続で売上1位、しかもハウス食品。万人受けする大企業の商品開発の味が味わえるにちがいない

たとえばレトルトカレー。17年連続で売上1位、しかもハウス食品。万人受けする大企業の商品開発の味が味わえるにちがいない

仮説「隠し味入りの後で本来の味を食べると『…これだ!』が味わえるはず」

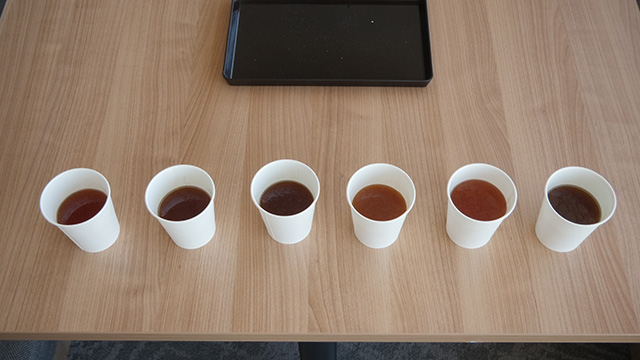

方法はこうだ。まずロングセラーの商品を一つ用意する。そこからケチャップやら醤油やらそれぞれ味を足したバリエーションを作り、本来の味も交えて試食会をする。

ケチャップ、ソース、醤油、一味唐辛子、マヨネーズを隠し味に淹れたものを用意する

ケチャップ、ソース、醤油、一味唐辛子、マヨネーズを隠し味に淹れたものを用意する

本来の味に当たったときは「…これだ!」感が味わえるはずだ。そしてその「…これだ!」こそが商品が生まれた瞬間である。

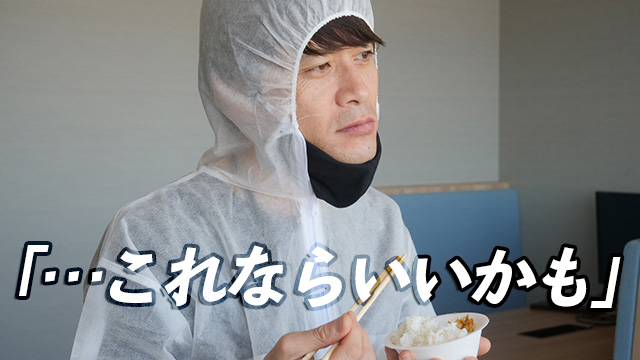

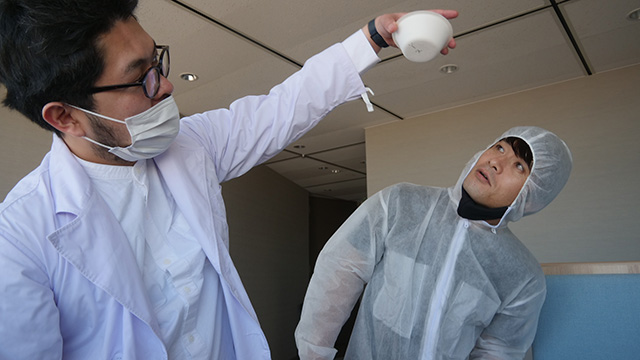

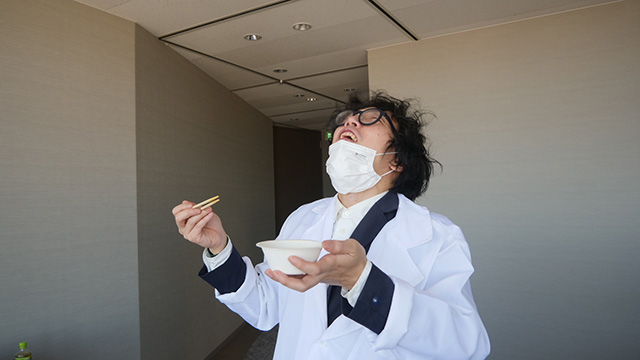

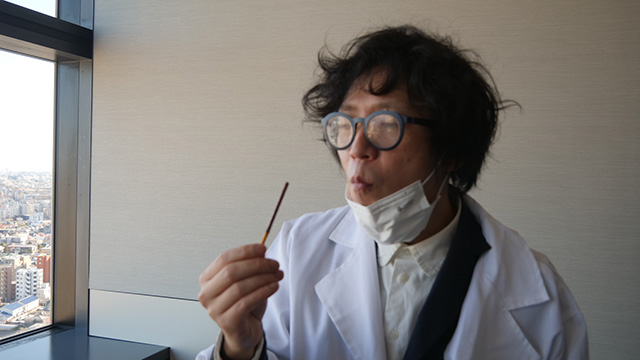

商品開発の気分を高めるために白い服を用意して試食をする

商品開発の気分を高めるために白い服を用意して試食をする

本稿の楽しみ方です

でもそんな「これだ!」感を見させられてどこがおもしろいの?と不安な方もいるかもしれない。

ドッキリカメラを思い出してほしい。あれは「ヤクザが出てきて驚くはず」といった「こうなるはず」をじりじりと待ち構えて、実際にそうなる瞬間を楽しむものだ。

これは「驚く」リアクションを楽しんでいるのではなく「こうなるはず」を「じりじり待つ」のが楽しいのだ。「…これだ!」という顔が見られるかどうかをじりじりお待ちいただきたい。

何が入ってるかを伏せて端から順番に試食していく。

何が入ってるかを伏せて端から順番に試食していく。

ハウス食品のカレー開発試食会の体で

参加者はデイリーポータルZの編集部の安藤さん、知り合いの張江浩司さんと筆者(大北)。試食にあたってまず筆者から説明をする。

「えー、それでは、わがハウス食品の誇るレトルト食品であるカリー屋カレーの試食会をいたします。若手たちががんばって開発してきてくれました。6種類ありますのでどれを発売するか決めましょう」

開発チームの試食会という設定にして疑似体験をするのだ。まずは1種類目。伏せられているが、マヨネーズが隠し味として入ったもの。隠し味といってもはっきりわかるくらいには入っている。

一番目(マヨネーズ)を試食する張江さん。舌に自信がありそうなので呼んだ

一番目(マヨネーズ)を試食する張江さん。舌に自信がありそうなので呼んだ

「…おいしい」と。マヨネーズめちゃくちゃ入ってるのに。「これだ!」はさすがに出なかった

「…おいしい」と。マヨネーズめちゃくちゃ入ってるのに。「これだ!」はさすがに出なかった

「おいしい…でもカレー感がちょっとないかな」

「おいしい…でもカレー感がちょっとないかな」

「おいしい」と同時に声が上がる。あれだけマヨネーズを入れたのに。やがて「カレー感が足りない」「味がちょっと薄い」そして最後に「…マヨネーズ入れ過ぎかな」という意見が出た。

やはりマヨネーズだとはわかっていたみたいだ。色がちょっと白っぽいから仕方がない。

そして2番目へ。早々に来てしまったがこれが本来の味である。

そして2番目へ。早々に来てしまったがこれが本来の味である。

早々に本来の味を試食する

そして2食め。順番はシャッフルしたので後からわかったがこれが本来の味。さあ、本来の味を食べて「…これだ!」となるのだろうか?

失敗!! 「…これだ!」は出ず。「まだ2つめだからね。」と安藤さん

失敗!! 「…これだ!」は出ず。「まだ2つめだからね。」と安藤さん

「うーん、これ以外にあります?」正解に近いのだが、確信には至らず

「うーん、これ以外にあります?」正解に近いのだが、確信には至らず

2番めに本来の味は失敗

「これうまい」「これうまいな」と声が上がる。「これなら発売してもいいんじゃない?」と異論はないのだが「…これだ!」という感動はなかった。

これは実験の失敗だった。「…これだ!」の感動を味わうには本来の味は一番最後もしくは後半にすべきだった。インチキであるが「…これだ!」を見たいのだ。次の試食からはそうしよう。

まだ試食は残っているのでとりあえず最後までいってみよう。ソースが入ったものだ。

「これアリだね。」「フルーティーですよね。」とソースも高評価

「これアリだね。」「フルーティーですよね。」とソースも高評価

ソースも高評価である。「…うまいけどなあ」「ほんとの会議だったらこれでいいよなってなっちゃいますね」と一定水準は保っている。

だが一方「うまみがあるよ」「情報量が増えてるんでしょうね」と、先程のシンプルさをふりかえるようなコメントもあった。

つづいて醤油入りを見てみよう。

おやおやおや~、醤油のカレーもまず「おいしい」がきてしまった

おやおやおや~、醤油のカレーもまず「おいしい」がきてしまった

醤油は特に高評価だった。「これうまいじゃん」と安藤さんから絶賛が入るのだが「でもこれ和のテイストが入っている」と張江さんが違和感を口に出す。

「いや~、これじゃないですか?」「もう、これでしょうがないんじゃないかな」と安藤さんはこれがイチオシのようだ。

ケチャップ入は酸味強くていまいち。一味唐辛子入は辛口になった程度だった

ケチャップ入は酸味強くていまいち。一味唐辛子入は辛口になった程度だった

そこそこの評価と不満がつづく

続いてはケチャップ入り。これは酸味が強く個性的な味。「これはこれでおいしい」と一定のおいしさは認めつつも「これ売れると思って開発してるのかな?」と、あまり推してない。実際は開発していないし。

最後に一味唐辛子強めのもの。これも「中辛でこの辛さはちょっと…」「お店じゃないんだからうち(ハウス食品)ではねえ~」とハウス食品になり代わって却下。

カップの底に隠し味が書いてある。予想は概ね当たっていた

カップの底に隠し味が書いてある。予想は概ね当たっていた

終わったあとで本来の味を食べてみる

本来の味は2番めだろうという結論になり(正解)最後に隠し味がなんだったかをすべて明らかにして終了。ここでもう一度本来の味を食べてみる。

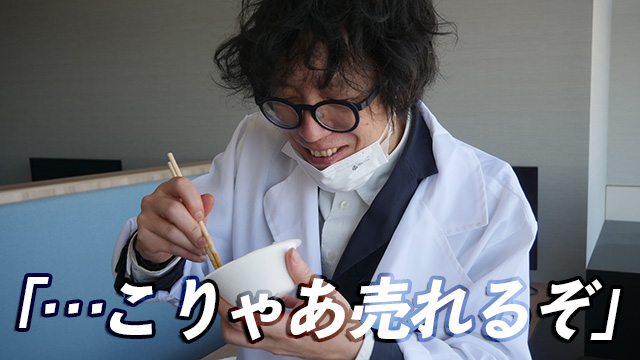

そうです! 一回味をぶれさせたあとで本来の味を食べると「これは売れる」感はんぱないのだ

そうです! 一回味をぶれさせたあとで本来の味を食べると「これは売れる」感はんぱないのだ

大北:本来の味すごいな~、ちょうどいい!

安藤:でもどうやって発売の味を決めるんだろうね? どれもおいしいよね

張江:個性とか出っ張りをとる作業なんじゃないですか?

大北:たしかに。醤油味はおいしいけど「和風カレー」みたいな商品名だと売れないよね

張江:そういうトガリをなくしていくんじゃないかな

安藤:醤油味、ありだと思うけどね~

商品開発の難しさを感じつつカレー編はここで終わる。「…これだ!」に近い瞬間はあったものの、まだ気持ちよい「…これだ!」は出ていない。次に期待だ。

つづいてはマルちゃん正麺醤油味編。

つづいてはマルちゃん正麺醤油味編。

ラーメンの「これだ!」を味わう(インチキしてでも)

つづいてはマルちゃん正麺醤油味である。日清のラ王と並んで生麺風袋麺の正統派である。

カレーライス編は2番めに本来の味を持ってきたために「…これだ!」感が薄かった。その反省を踏まえて次は一番最後に本来の味を持ってきた(参加者も了承済み)。

今回の隠し味は酢、塩、鶏ガラスープ、醤油、ナンプラー、本来。前回の反省をふまえて一番最後に本来の味を持ってきた

今回の隠し味は酢、塩、鶏ガラスープ、醤油、ナンプラー、本来。前回の反省をふまえて一番最後に本来の味を持ってきた

「だめだよ、酢は」一番目に酢を持ってきて非難が。食品開発の現場もこんな感じなんだろうか?

「だめだよ、酢は」一番目に酢を持ってきて非難が。食品開発の現場もこんな感じなんだろうか?

お酢を入れてくるやつは病んでいる

「マルちゃんではこのたび正麺シリーズという正統派のラーメンを作ります。その商品開発会議です」と宣言をしてスタート。しかし一種類目の隠し味がお酢だったことが災いし、味は冷やし中華のタレに近くなり早速会議は紛糾した。

安藤:これは……斬新な味ですね

張江:全然「正」じゃない

大北:これ考えたのだれ? 開発部から異動だね

張江:産業医に一回診せた方がいいですね。悩んでいる可能性がある

気を取り直して二種類目は塩。

塩味はしょっぱくなりすぎないように、調味液を減らしてから塩を足した。

塩味はしょっぱくなりすぎないように、調味液を減らしてから塩を足した。

安藤:だいぶうまいですよね

張江:うまいと思いますよ。でも「これだ!」とは言えない感じがするんだけど

大北:みんながこれでいくなら俺はこれでもいいですよ。安藤さん、これでいくんだな、って感じ

そこそこの評価。3種類目の醤油も同様である。

安藤:「これだ!」っていう感じはしないけど、何がちがうんだろう?

張江:うんうん、これは全然ちがいますね。正麺じゃないですね

実際の商品開発でもそこそこおいしいものを死ぬほど食べるのだろう。そして4種類目は鶏ガラスープの素。ダシの味が強くなる。

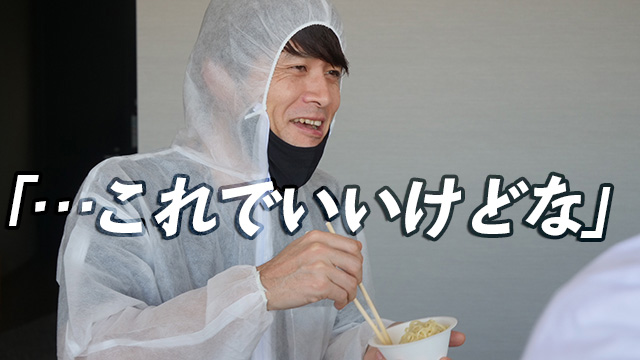

全編にわたって「もう、これでいいけどな」がつづくのである。これが食品開発

全編にわたって「もう、これでいいけどな」がつづくのである。これが食品開発

安藤さんは「これうまいよ」と鶏ガラスープ味を気に入るも、張江さんから「うまみが強くてトゲトゲしている」と却下が。全員一致には至らず。

5種類目は変化球でナンプラー。魚介系の旨味が加わる。

「今までとちがう系統だ。なんだこれ?」ナンプラー味が正麺として売られていた世界線がここにはある

「今までとちがう系統だ。なんだこれ?」ナンプラー味が正麺として売られていた世界線がここにはある

安藤:これやさしい味がするぞ。甘さがある

張江:今までとちがう系統だ。なんだこれ?

とはいえ、ベースにあるのは正麺なのでナンプラーもそこまで変なことにはならず「これでもいいんじゃない?」程度の評価。

ここまで該当作なしの最高の状況

張江:このままだと「該当なし」になってしまうんじゃないですかね?

さあ、おまたせしました。いよいよ本日のその時がやって参りました。6本目、隠し味なしの本来のマルちゃん正麺です。

どうでもいい味を無理やり褒めたことも…

どうでもいい味を無理やり褒めたことも…

どこがちがうんだろうなと悩んだことも、このときのためにやってきました。

どこがちがうんだろうなと悩んだことも、このときのためにやってきました。

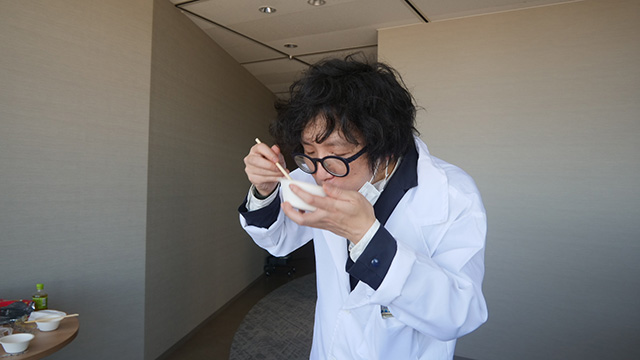

マルちゃん正麺本来の調味液を注ぎます

マルちゃん正麺本来の調味液を注ぎます

その時歴史は動いた

私達が最初に立てた仮説「隠し味入りの後で本来の味を食べると『…これだ!』が味わえるはず」ははたして正しいのか!?

「…これだ!」はきっちり味わえるのか!?

最初に試食する張江さん

最初に試食する張江さん

さあ、出るか出るか…

さあ、出るか出るか…

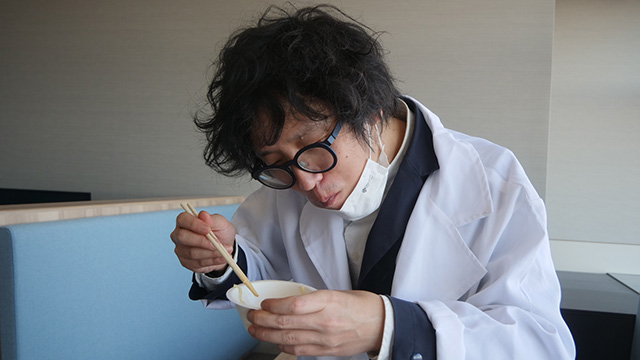

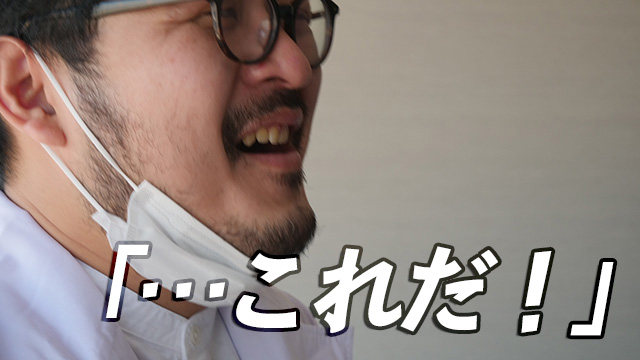

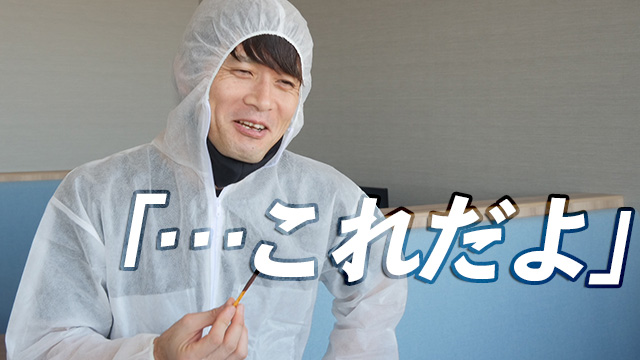

「…これだ!!」出た-!! そして誰なんだこの人は!

「…これだ!!」出た-!! そして誰なんだこの人は!

安藤さんも

安藤さんも

「これでいいんじゃないかな」来ました! 商品を何も開発してないのに!

「これでいいんじゃないかな」来ました! 商品を何も開発してないのに!

ズズズ

ズズズ

「これだよ! これ! これは売れる!」ただの消費者なのに!

「これだよ! これ! これは売れる!」ただの消費者なのに!

あわてて動画も回しましたのでそのときの雰囲気をどうぞ

この感覚か…!!

大成功である。「ああ、うまいなあ」の大合唱。ついで目立ったのが「バランスがいい」「トゲトゲしていない」という意見。

安藤:これ…

張江:これならいけるんじゃないですか?

安藤:これがいい気がするね

張江:食べ飽きがしないんじゃないですか

大北:うん、これこれこれこれ!

安藤:主張しなくていいんですよね

張江:無理に生臭さとか足さなくていいんですよね

大北:よくできてんなあ

安藤:これだな~

大北:売りましょう、これを!!

誰なんだろうこの人達は…!! もう売っているのである。この会話に価値はまったくない。だが、それでもこれだけ感動できるのだからすごい。商品開発当時の興奮もこのようなものだったのだろう。それをなんの努力もせずにうまみだけ掠め取ってしまい…申し訳ない!!

絶対売れるよこれ、と大興奮。実際売れているので安全圏からの発言である。

絶対売れるよこれ、と大興奮。実際売れているので安全圏からの発言である。

味でなく分量の「これだ!」はどうだろう?

ラーメンの調味について大成功したのだが、調味以外でも商品開発では問題になるだろうし、もう少しシビアなものはどうだろう。たとえばポッキーのチョコとプレッツェルの割合である。

ポッキーのチョコはなぜこれくらいついてるのだろう? そこには厳しくも優秀な商品開発があったにちがいない

ポッキーのチョコはなぜこれくらいついてるのだろう? そこには厳しくも優秀な商品開発があったにちがいない

左から、だいぶチョコを削ったポッキー、ちょっとチョコを削ったポッキー、チョコを二度漬け以上したコーティングのポッキー、一度漬けチョココーティングポッキー、本来のポッキーの5種類を味わう

左から、だいぶチョコを削ったポッキー、ちょっとチョコを削ったポッキー、チョコを二度漬け以上したコーティングのポッキー、一度漬けチョココーティングポッキー、本来のポッキーの5種類を味わう

最もチョコが少ないポッキー。安藤「これ質素な味がするね」張江「カルピスの薄いやつみたいな貧乏な気持ちになっちゃう」

最もチョコが少ないポッキー。安藤「これ質素な味がするね」張江「カルピスの薄いやつみたいな貧乏な気持ちになっちゃう」

ちょっとチョコを削ったもの「これはチョコを感じますね」と言うものの、やはり物足りなさは否めない

ちょっとチョコを削ったもの「これはチョコを感じますね」と言うものの、やはり物足りなさは否めない

ちょっとチョコを増したもの。「チョコ感増しますね」「ありっちゃあり」

ちょっとチョコを増したもの。「チョコ感増しますね」「ありっちゃあり」

がっつりチョコを削ったもの、ちょっとだけチョコを削ったもの、どちらも物足りない印象は否めなかった。

チョコを削ると物足りないが増やすのは良い

今度は溶かしたチョコにポッキーを漬けてチョコを足したものだがこれは本来の味を越える可能性がある。

大北:さあ、ちょいづけです、一度づけ

安藤:ああチョコを感じますね

張江:でもいいんじゃないですかこれは

安藤:バランスはいいよね

と、概ね高評価。しかし「これだ!」級の感覚ではなかった。そこからさらにチョコの海に2度漬けしたチョコたっぷりポッキー。d

チョコレートまみれにしたものが実は不評だった。

チョコレートまみれにしたものが実は不評だった。

張江:これだとプレッツェルいらない

安藤:うん、チョコだなこれ

張江:ポッキーって感じじゃないんですよね

決定打が出てない最高の状況で本来を味わう

おまたせしました、みなさま。本日2度目のその時がやって参りました。

ここまで大変長い道のりでした。ポッキーの開発には関与しておりませんが、デイリーポータルZで書きはじめて15年。私も40歳になり、今年厄年だそうです。

ようやくここまでやってきました。ポッキーのそのままを味わうときがやってきたのです。ではどうぞ!

来ました! まったくポッキーと関わりのない人による「これだよ」が!

来ました! まったくポッキーと関わりのない人による「これだよ」が!

今回は動画で撮影していました。そのときのリアクションがここに

これで売れるなというムードに満ちている、ポッキーはすでにロングセラーなうえにポッキーの開発になんの関係もない二人

これで売れるなというムードに満ちている、ポッキーはすでにロングセラーなうえにポッキーの開発になんの関係もない二人

なんの関係もない私たちでも「これだ!」は味わえる

私はなんの関係もない。カリー屋カレーも正麺もポッキーも開発したことがない。長らくその商品を気にかけてきたわけでもないし回し者でもまったくない。それでもこの商品開発のおいしい瞬間だけ掠め取ることに成功した。なんの努力もなく、損失もなく。

それは花粉を媒介してほしくて虫のために甘くたくわえたサルビアの蜜を吸うような感覚かもしれない。

しかしこの場合においては蜜は減っていない。当時の偉大な開発の達成感はすでに終わっているのである。このおいしい瞬間は、何もないところから生み出たものである。

商品開発の「…これだ!」は味わえた。無意味で無価値だが一定のテンションだけがそこにあった。