文学作品から引用している用例が多い

『新潮現代国語辞典』は、その名の通り、新潮社から刊行されている国語辞典だ。

家にある新潮社の国語辞典たち。BOOKOFFの108円の値札が輝かしい。今回は、いちばん右側にある第二版を使います

家にある新潮社の国語辞典たち。BOOKOFFの108円の値札が輝かしい。今回は、いちばん右側にある第二版を使います

ぼくの持っている最新版の第二版は、奥付が「平成22年1月20日2版2刷」となっているので、在庫が切れていなければ、おそらく書店やAmazonでもまだ手に入ると思われる。(とはいえ、平成22年はもう14年前だが)

外箱がなぜかインド国旗カラーでかわいいというのもあるが、辞書マニアにしか響かないややこしいエピソードとしては、編者である山田俊雄が、『新明解国語辞典』の編者である山田忠雄の弟、というものがある。

さて、辞書の項目には、基本的に言葉の意味である「語釈」と、その言葉がどんなふうに使われているのかを示す「用例」というものが書いてあるのが普通だ。

語釈と用例、ドラえもんの顔マークのところが、用例。(小学館『ドラえもんはじめての国語辞典』より)

語釈と用例、ドラえもんの顔マークのところが、用例。(小学館『ドラえもんはじめての国語辞典』より)

用例は普通、項目の執筆者が創作して書いているものも多いが、『新明解国語辞典』は、主に明治から平成ぐらいまでの小説・評論・詩・童謡などで、実際に使われているフレーズを引用して掲載している。

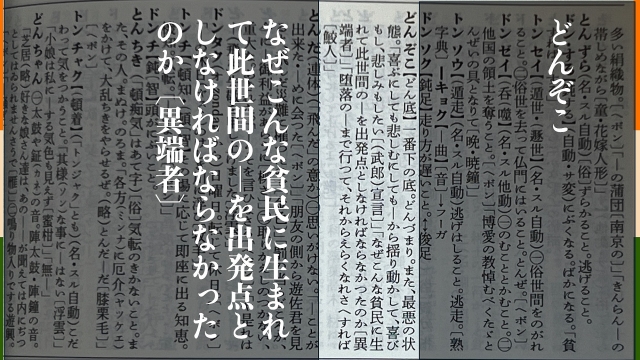

例えば「どんぞこ」という言葉を引いてみる。

悲壮な叫びが。平等なスタートは無いですね……

悲壮な叫びが。平等なスタートは無いですね……

どんぞこ

なぜこんな貧民に生まれて此世間(このせけん)のどん底を出発点としなければならなかったのか

……という、どん底からの悲痛な叫びが、用例として載っている。

この一節がどこから引用されているのかは、巻末の引用まとめを見れば良い。それによると[異端者]は、谷崎潤一郎の『異端者の悲しみ』という作品から引用されたということがわかる。

谷崎潤一郎『異端者の悲しみ』という作品らしい

谷崎潤一郎『異端者の悲しみ』という作品らしい

用例に異様な分量を割いている

用例に異様な分量を割いている

赤くマスクしたところが語釈で、青くマスクした部分が用例となっている。これだけみても、『新潮現代国語辞典』が、用例に力を入れているのがおわかりだと思う。

どん底の用例は、谷崎は『異端者の悲しみ』だけでなく『鮫人(こうじん)』、それから有島武郎の『宣言』と、3作品から引用している。

もちろん、すべての語に用例があるわけではないが、用例のあるものは、すべて実際に使われたものから引用されている。

これぐらい語釈より長く丁寧な用例の引用を見つけると、うれしくなってしまう。

あと、読んだことのない作品は(ほとんどそうだけど)前後の文脈がわからないから、想像力を掻き立てられておもしろい。

小説だけでなく、随筆や批評などからの引用もなかなかいいものがある。

急にベートーヴェンのレコードが発売された当時の話が出てくる

急にベートーヴェンのレコードが発売された当時の話が出てくる

なまやさし・い

(一九一三年にベートーヴェンの第五シンフォニーのレコードが聴けるようになった時の)ファン達の喜びは、今日から想像されるやうな生優しいものではない

野村胡堂(野村長一)の『名曲決定盤』という作品からの引用だ。『名曲決定盤』は、文学作品というよりも、レコード鑑賞のうんちくとガイドブックのような作品だ。

野村胡堂は、銭形平次(『銭形平次捕物控』)の作者として有名だが、こういったレコード評論のような文章も書いていた。

「なまやさし・い」の内でも、漢字表記が少し特殊(生優しい)な用例をわざわざ引っ張ってくるのもなかなかだが、用例部分の意味がわかるように前段にそこそこ詳しい括弧書きがついているのもすごい。

「なまやさしい」という言葉の意味を調べていると、推しアーティストのサブスク解禁を喜ぶファンみたいな話が、110年ぐらい前からあったというのがわかってしまうという。おそろしい辞書である。

何が起きたのか気になる……、ちなみに、項目名が「ヒゲキ」とカタカナになっているのは外来語(漢語を含む)という意味。「どんぞこ」のような和語はひらがな表記となっている

何が起きたのか気になる……、ちなみに、項目名が「ヒゲキ」とカタカナになっているのは外来語(漢語を含む)という意味。「どんぞこ」のような和語はひらがな表記となっている

ヒゲキ

両国の附近に漂着したといふ若い女の屍体は既に運び去られた後で、(略)おもひがけない悲劇をみたといふ心持で、岸本は家をさして引き返して行つた

おぉ、ミステリっぽい用例が出てきた。

島崎藤村の『新生』という小説の一説だ。『新生』がどんな小説なのかは、ここでは詳しく触れないけれど(興味ある方は各自検索してください)。とはいえ、どんな状況での描写なのか気になってしまう。

『新潮現代国語辞典』は、こういう絶妙な一文を見事に引用しており、なんだか映画の予告編を見ているような気持ちになる。

なぜか色っぽい用例が多い?

気を抜いてパラパラ読んでいると、たまに「おぅ?」となるような用例がポーンと出てくることがある。

でた、山田詠美

でた、山田詠美

あぶない

お父さん、普通じゃないねえ。(略)それは、はっきり言って、ちょっとアブナイ世界ですよ

山田詠美の『ひざまずいて足をお舐め』からの引用。この『新潮現代国語辞典』で引用される作品のなかでは、おそらく最新の作品と思われる。

『ひざまずいて足をお舐め』が、どんな小説なのかはここでは詳しく触れないけれど(興味ある方は各自検索してください)、お父さんの普通じゃない世界とは一体なんなのか……めちゃくちゃ気になってくる。

もし『ひざまずいて足をお舐め』の映画があったら、予告編で絶対使われそうなセリフだ。

谷崎潤一郎の「卍」ですね〜

谷崎潤一郎の「卍」ですね〜

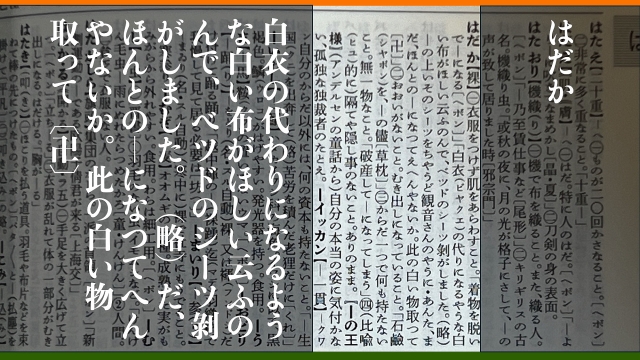

はだか

白衣の代わりになるような白い布がほしい云ふ(いう)のんで、ベツドのシーツ剝がしました。(略)はだかの上いそのシーツをちやうど観音さんのやうに・あんた、まだ、ほんとのはだかになってえへんやないか。此の白い物取つて

谷崎潤一郎の『卍(まんじ)』の一節だ。ちょっと分かりづらいけれど、同じ作品の中からふたつの文章が引用されている。

いずれも、前後の状況がわからないけれど、なんだか修羅場っぽい雰囲気が伝わってくる。それともなにかじゃれ合ってるのだろうか。

『卍』がどんな小説なのかはここでは詳しく触れないけれど(興味ある方は各自検索してください)関西弁のセリフもあいまって、なんだか色っぽい。

森鴎外の『雁』

森鴎外の『雁』

はだ

お玉は肌も脱がずに、只領だけくつろげて、忙しげに顔を洗ふ

森鴎外の『雁』という小説からの引用だ。

「顔を洗う」という描写だけでこの色っぽさがでるというのが、さすが森鴎外だろう。そして、それを拾って引用してくる『新潮現代国語辞典』もすごい。

また谷崎で申し訳ないです

また谷崎で申し訳ないです

シャボン

『綺麗だね』と私が云ったら、『ほんとに綺麗ね』と彼女は云って、『シャボンの泡がよ』と付け加えた

谷崎潤一郎の『痴人の愛』からの引用だ。

『痴人の愛』がどんな小説なのかはここでは詳しく触れないけれど(興味ある方は各自検索してください)、この「彼女」と「私」の、ただならぬ関係性が、ビンビン伝わってくる。たったこれだけの引用部分なのに……。

ただ、シャボンという言葉の用例として、わざわざこの小説の、この部分を引用してくる『新潮現代国語辞典』。

もうこれは、ねらってやってるというか、編者の趣味が大いに反映されているのではないだろうか……そんな気がしないでもない。

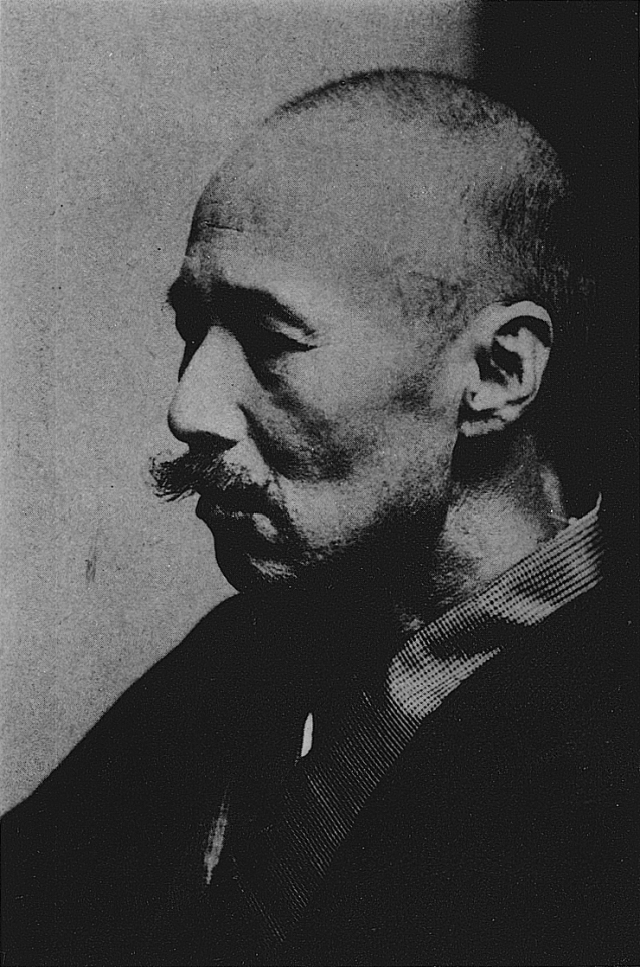

谷崎潤一郎(1951年)

谷崎潤一郎(1951年)

「はなくそ」の用例の引用元は……

はなくそを真面目に解説する『新潮現代国語辞典』

はなくそを真面目に解説する『新潮現代国語辞典』

引用元が『大発見』とある。これは、人の前で鼻くそをほじる国民を大発見したのだろうか。

この『大発見』という作品。一体誰のなんという作品なのか、巻末の引用一覧を探したところ、「た」の項目に「大発見」が載っていないため、よくわからなかった。

ほら、載ってないんですよ

ほら、載ってないんですよ

これは、詳しい人が森鴎外の作品だということを教えてくれた。

たしかに、別項の著者別の引用元リストに、森鴎外「大発見」とあった。かくれんぼじゃないんだから、あいうえお順の方に書いといてくれよと思わないでもないのだが、いずれにしろ、森鴎外であった。

森鴎外の『大発見』は、ドイツに留学した鴎外が、駐独大使に「人前で鼻くそをほじる国民があるか!」と罵倒され、3年かけて鼻くそをほじるヨーロッパ人を探して「ほら、鼻くそをほじるヨーロッパ人もいるじゃないか!」となった……というエッセイらしい。(ちゃんと読んでないので大雑把なあらすじです)

鼻くそをほじる国民を大発見した……まさにタイトルとこの引用部分だけで概要がわかるという作品だった。

森鴎外は、饅頭を茶漬けにしたり、子供にキラキラネームをつけたりと、なかなかインタレスティングなエピソードの持ち主だが、鼻くそをほじるヨーロッパ人を数年かけて探していたというのも新たに加えたい。

森鴎外(1919頃)ちなみに、今調べたら森鴎外の『大発見』は、昔『トリビアの泉』でやっていたらしい。さすがですな

森鴎外(1919頃)ちなみに、今調べたら森鴎外の『大発見』は、昔『トリビアの泉』でやっていたらしい。さすがですな

作家が全力で紡ぐ言葉から抜き出した引用が面白くないわけがない

最初にも述べたけれど、普通の国語辞典は、用例はその項目の執筆者が、説明のために簡潔なものを創作して書いている場合が多い。だから、面白いとか面白くないの要素は不要で、無味乾燥なものであるのが当たり前で、ある意味そのほうが良いというのもある。

しかし、文学作品などで実際に使われたというフレーズは、作家が何かを伝えるために、考え抜いて使った言葉であるから、普通の国語辞典の用例よりもパッションがあり、面白さも出てくるというものだろう。

テレビ東京の『辞書で呑む』など、今、国語辞典をあえて「読み物」としてとらえるという楽しみかたも認知され始めているが「読んで面白い」「読み応え」がある国語辞典として、この『新潮現代国語辞典』を、ぼくは強くおすすめしたい。

ただ、子供が辞書引き学習で学校に持っていく辞書としてはあまり良くない気はする。

※このリンクからお買い物していただくと運営費の支えになります!