漢字の一部分みたいなパーツの正体

だいぶわかってきたが、わからないこともある。「ㄎ」「ㄚ」といった独自の形式、あれはいったい何者なのだろうか。

調べると、ボポモフォ (bopomofo) という発音記号らしい。

のように、ボポモフォは発音を示す記号だ。台湾では小学校入学後、ボポモフォの学習から始めるそうだ。

Wikipediaでボポモフォに対応するアルファベットを調べ、先ほどのメモをアップデートした。元のメモはけっこう当たっていたようだ。子音と母音で色分けすると左右にきれいに分かれていることにも気が付いた。

Wikipediaでボポモフォに対応するアルファベットを調べ、先ほどのメモをアップデートした。元のメモはけっこう当たっていたようだ。子音と母音で色分けすると左右にきれいに分かれていることにも気が付いた。

ㄔ=ch 、 ㄥ = engのように、ボポモフォ1文字がアルファベット2文字以上の発音を表すこともある。なので、発音をアルファベットで入力するよりもボポモフォで入力したほうが効率が良い。

もともとボポモフォは中国の清の時代に発明されたものだが、現在ボポモフォが使われているのは台湾だけであり、中国では使われていない。

中国ではピンインと言って、発音記号をアルファベットで表現する。キーボード入力もピンイン入力だ。なので、中国ではUS配列キーボードがあれば十分だ。

同じ中国語でも、発音の学習時に使われている方式が中国と台湾で異なっており、それが入力方式の違いにつながっている。これは面白い。

キーの右下や左下の文字はいつ使うのか

疑問はまだ残っている。結局、キーの右上しか使っていない。左下や右下の文字はいつ使うのだろう。

この漢字たちはいつ使うの……?

この漢字たちはいつ使うの……?

どうしてもわからなかったので筆者は調べてしまったが、実はこの記事をここまで読むとなんとなく推測できるようになっている。ここでクイズ。キーの左下の文字はいつ使うのでしょうか?

シンキングタイム。これは池袋で火鍋を食べたときの画像。

シンキングタイム。これは池袋で火鍋を食べたときの画像。

答えは、香港で使われている別の入力方式用のものだ。

「繁体字は主に台湾、香港、マカオで使われている字体である。」「現在ボポモフォが使われているのは台湾だけ」

が手掛かりとなり、一応推測できるようになっていた。(「じゃあマカオは何なのさ」というツッコミが飛んできそうですが、調べてもわかりませんでした。)

香港での入力方式は倉頡輸入法(そうけつゆにゅうほう)というものだ。なんとまさかの漢字を組み合わせて入力する方式である。

漢字を組み合わせて「輸」を作る。

漢字を組み合わせて「輸」を作る。

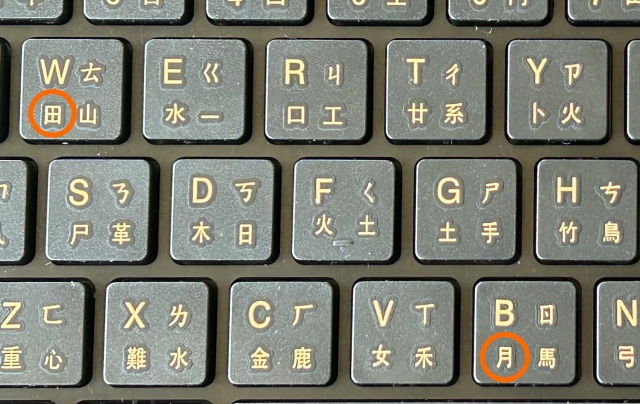

「田」とか「月」は使わないのかよ。

せっかくあるのに。

せっかくあるのに。

調べたところ、入力したい漢字1文字に対し、キーの押下が5回までで済むようになっているらしい。6回以上になりそうな場合は途中を飛ばして5回にする。

いっぽうキーの右下の文字は大易輸入法というさらに別の方式で使う。これも漢字を組み合わせて入力する方式だ。

倉頡輸入法よりも大きい単位で組み合わせる。

倉頡輸入法よりも大きい単位で組み合わせる。

よく見ると「車」や「刀」と書かれたキーは無く、かわりに「門」「魚」のキーを使っている。難しすぎる……。

Wikipediaには「台湾の王賛傑が7年の開発期間を経て発表した」とあるが、それ以上のことはインターネットで軽く調べた程度では出てこない。よっぽどマイナーなのだろうか。

台湾人に聞いてみた

デイリーポータルZのグローバルネットワークを駆使し、台湾人20名に質問してみた。

やはり、台湾ではボポモフォ入力が圧倒的シェアだ。

やはり、台湾ではボポモフォ入力が圧倒的シェアだ。

香港で使用されている倉頡輸入法を使ったことがあるのはたったの1名。

香港で使用されている倉頡輸入法を使ったことがあるのはたったの1名。

小学校で習うボポモフォは、最初に覚える入力方式に選ばれている。ちなみにChewingはピンイン入力やボポモフォ入力をすばやく行うための予測変換エンジンのようだ。

小学校で習うボポモフォは、最初に覚える入力方式に選ばれている。ちなみにChewingはピンイン入力やボポモフォ入力をすばやく行うための予測変換エンジンのようだ。

圧倒的なボポモフォ人気であった。たしかに、せっかくボポモフォを覚えているのだから、わざわざ入力手間の大きいピンイン入力を選ぶ理由はあまりない。

香港人にも聞いてみた

香港人2名に詳しい話を聞くことも出来た。

たしかに香港では倉頡輸入法はもっとも使われる入力方式の一つ。

そのほかの入力方法は次の通り。

・速成輸入法:倉頡輸入法に似ているが、入力したい漢字の最初と最後のパーツだけ入力する。入力がシンプルだが覚えるのが大変

・九方輸入法:9つの数字キーだけで漢字を入力する。若者に人気

・筆劃輸入法:九方輸入法に似ているが、漢字の筆の方向を指定する

倉頡輸入法を覚えるのは大変。漢字をパーツに分解するときに、たまに理不尽なものもあり、対応を覚える必要がある。

理不尽な例:

・ 龍(卜月卜尸心)

・ 齊(卜難)

・ 逐(卜一尸人)

その点、速成輸入法はシンプル。しかし、1つの入力に対し多くの漢字がヒットするため、候補から選ぶ必要がある。

ちなみに、速成輸入法では「正」(Greatの意味) を入力する際に「M→M→7」と入力するため、Greatの代わりに MM7と言うスラングがある。MM7という名前の曲もある。

やっぱり倉頡輸入法は学習コストが高そうだ。漢字の分解に理不尽さを感じているのはネイティブも同じようで、ほっとした。

教えてもらったMM7という曲。終始おしゃれギターカッティング曲かと思いきや後半の展開がすごい。

人間の苦労の歴史が垣間見える

キーボードはパソコンで文字入力するための第1ツールであり、それゆえに人間はそれぞれの言語において「どうすれば楽に入力できるか」を考えてきた。

前回調査した韓国語の入力方式は2ボル式といって左右が子音と母音で分かれていたし、それは今回のボポモフォ入力も同じだ。どちらも基本的に左右の手を交互に動かすので入力効率が良い。

学習コストの話もある。多くの人に簡単に使ってもらえるような入力方式を目指すには、その言語の教育方針に沿ったものであるべきだ。実際、ボポモフォ入力はそうなっていた。

やっかいなのが、「一度広まった入力方式はいまさら変えづらい」というものだ。せっかく覚えた入力方式を変えるのは誰だって嫌なものだ。そのため、後に効率的な入力方式が発明されても、すでに広まった非効率な入力方式に代わって市民権を得るのは難しい。例えば、我々がふだん使うQWERTYというキー配列はタイプライターの時代に発明された非効率なものだが、いまだに広く普及している。

このように、キーボード入力方式の策定と普及の背景には、キーの数や配置という物理制約だけでなく、さまざまな要素が絡んでいる。そこには人間の苦労の歴史が垣間見える。言語の数だけ苦労がある。それを調べるのが面白い。

実は西村さんからはアラビア語のキーボードも送られてきている。次回はアラビア語のキーボード調査でお会いしましょう。

実は西村さんからはアラビア語のキーボードも送られてきている。次回はアラビア語のキーボード調査でお会いしましょう。

おしらせ(編集部より)

この記事でキーボードの入力方法をヒアリングした、中国や香港の人たち。彼らはデイリーポータルZ発のロボットイベント「技術力の低い人限定ロボコン(通称:ヘボコン)」の現地大会の関係者でした。

そんなヘボコン、せまる2/26(日)に次のイベントを開催します!素人が作ったロボットのうまく動かなさを愛でる大会です。こちらでチケット発売中!