下北沢の変な店

東京は下北沢、再開発の仮囲いに追い立てられるように小田急線の駅を出てごちゃごちゃした路地を行く。

大庄水産に引き込まれそうになる。

大庄水産に引き込まれそうになる。

串カツ田中と「劇」小劇場、食欲と芸術に挟まれた路地に突入、まさに秋。

串カツ田中と「劇」小劇場、食欲と芸術に挟まれた路地に突入、まさに秋。

いやここはよほどのことがないと入っていかないでしょうという袋小路のどんづまりに小さな店がある。

え、なんかあるの?という焦燥とともに心のずっと奥の方へ。

え、なんかあるの?という焦燥とともに心のずっと奥の方へ。

「PRANK WEIRD STORE」

「PRANK WEIRD STORE」

PRANKとは「いたずら」という意味。タイの雑貨を中心にオリジナルデザインのTシャツや帽子、はたまた古レコードなど自由奔放な品揃えで「何の店」と一言では言い表せない奥行きを持っている。

精工な細工が美しいタイのお守り「プラクルアン」

精工な細工が美しいタイのお守り「プラクルアン」

誰が買うのかと思ったらけっこう売れていたタイ歌謡のカセットテープ。ジャケットのデザインはどれもグッとくる。

誰が買うのかと思ったらけっこう売れていたタイ歌謡のカセットテープ。ジャケットのデザインはどれもグッとくる。

「いや、正直自分でもよくわかんないんですよね」

店主すら説明を放棄している。

10月、このカオス味あふれる店で店主の弟が物売りを始めた。

小説家、太田靖久と私

この店番姿のさまにならなさはどうしたことだ。

この店番姿のさまにならなさはどうしたことだ。

太田靖久(おおたやすひさ)小説家。

私とは高校のサッカー部で出会って以来、パスの他になんかいろいろ交換してきた友人である。

店内の本棚を整える。

店内の本棚を整える。

文化祭でオバQとハットリ君とドラえもんが旅をしながら発狂してゆくというわけがわからない劇を演出し、学校中に爆笑と賛否を巻き起こしたかと思えば卒業生代表として創立以来最高と評された答辞(1994年当時)を読み会場を感涙であふれさせたり(ただし本人は浪人)、有り余る想像力と巧みな嘘で周囲を引き込んだり狼狽させたりする高校生活を送っていた。

私の周りは蔵六の奇病好きな人ばっかりである。自分もかなり好きだけど。

私の周りは蔵六の奇病好きな人ばっかりである。自分もかなり好きだけど。

高校を卒業し、まあ今後お互いどういう道へ進もうがなんだかんだ一番難しいのは生きる事だから生存確認でもしていこうかと、年が明けた瞬間の0時に実家の電話で「最近どうよ」みたいな話をだらだらとする文通ならぬ「電通」をもう24年も続けている。はじめて15年くらいはこの「電通」を盛り上げるためにあえて会わないようにしていた。今思うと何をそんなにストイックになっていたのか。ほほえましいを超えて変態的だ。

ツーショットが照れくさい。

ツーショットが照れくさい。

大学を卒業すると太田は毎年のように職を転々とし、電話口で私をやきもきさせていたが結局その妄想スキルを小説執筆という、言われてみれば向いてるじゃねえかというベクトルに暴走させ、若くして才能を認められながらも沈降したり紆余曲折を経て2010年、「ののの」で新潮新人賞を獲得、プロの小説家としてデビューした。

空き地に遺棄された大量の白い本の山、頂上にはいつもひらがなの「の」の形をした鳥がいた。僕は鳥に「のの」という名を付けその山を「のののやま」と呼んだ……「のののやま」を媒介とした主人公と世界のつながりが圧倒的なイメージと共に語られる怪作。

空き地に遺棄された大量の白い本の山、頂上にはいつもひらがなの「の」の形をした鳥がいた。僕は鳥に「のの」という名を付けその山を「のののやま」と呼んだ……「のののやま」を媒介とした主人公と世界のつながりが圧倒的なイメージと共に語られる怪作。

次作「お神さん」は「死後の労働(死体での)と引き換えに生前のベーシックインカムが保障される」というぶっとんだ設定。ベーシックインカム好きのサラリーマンとしては「そんな不穏なベーシックインカムはいやだ」と声を大にして主張したい。

最新作は「すばる」2018年8月号掲載「うみまち」名前もこんなに大きくなって父さんうれしい。

最新作は「すばる」2018年8月号掲載「うみまち」名前もこんなに大きくなって父さんうれしい。

小説家の「たねねた」本とは?

彼が始めたのが「ブックマート川太郎」

「結婚式のうた」「もっと知りたい!忍者」など一貫性がない本達が並ぶ。

「結婚式のうた」「もっと知りたい!忍者」など一貫性がない本達が並ぶ。

キャラクターの川太郎(カッパ)

キャラクターの川太郎(カッパ)

しかしただの本屋ではなさそうなので本人に聞いてみよう。

「ただの古本ではなくて、街の古本屋などで目に止まった本から僕が物語を創作する『ネタの種』がセットになった『たねねた本』です。ネタにしどころの『解説』と、それをネタにした物語、つまり『創作』が書かれた帯がついています」

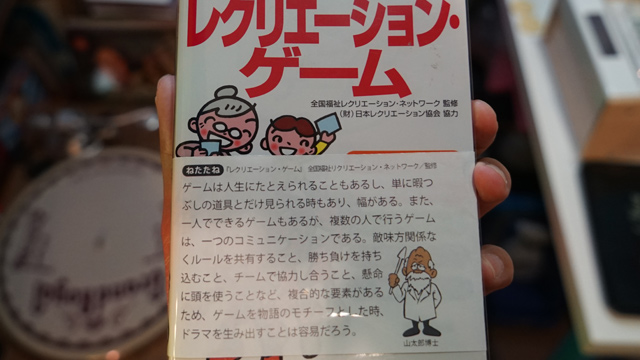

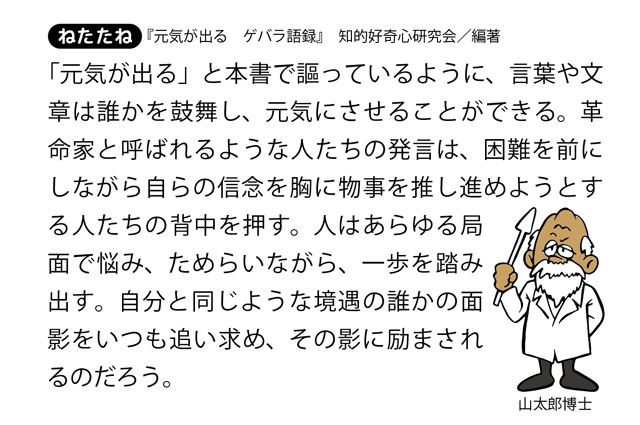

本の表には「ねたたね」というこの本の「ねたポイント」解説が。解説するのは山太郎博士。

本の表には「ねたたね」というこの本の「ねたポイント」解説が。解説するのは山太郎博士。

裏にはこの本から創った物語「創作」が。川太郎が執筆。

裏にはこの本から創った物語「創作」が。川太郎が執筆。

店のPOPより。川太郎が文章を書くためのネタ本という設定。もちろん全て太田の書き下ろしである。

店のPOPより。川太郎が文章を書くためのネタ本という設定。もちろん全て太田の書き下ろしである。

――なるほど、小説家のネタの活かし方みたいなものが垣間見える仕かけなんだな。しかしラインナップのつかみどころのなさがすごいね。なんか選定の基準はあるの?

「仕事の道具箱」「キャンプの主役はダッチ・オーブン!」「いぬのココロがわかる本」……いわゆる純文学とつながるのか?

「仕事の道具箱」「キャンプの主役はダッチ・オーブン!」「いぬのココロがわかる本」……いわゆる純文学とつながるのか?

「ざっくり言えば『多様性』かな。あえて自分の興味関心から遠いものを集める。そこからキャラクターや話を発想する事で、作品の中に他者性というか違った色をつけていく。今回は1冊につき短い文章を書いているけど、他に大きな話を作っていて『ここにちょっと異物がほしいな』っていう時にこういう本からヒントを得たりもする」

――小説とかは無いんだな。

「そうだね、書き手の主観がメインになっているようなものはなるべく選ばない」

――それにしてもTシャツまで作ったのか......。

「キャラクターとグッズは兄にデザインしてもらったんだよ」

彼の兄であり店主の太田雅之さんはロックバンド「BRAHMAN」や「Hi-STANDARD」のアートワークも手がけている気鋭のイラストレーター・デザイナーである。なにやらせてんだ。

彼の兄であり店主の太田雅之さんはロックバンド「BRAHMAN」や「Hi-STANDARD」のアートワークも手がけている気鋭のイラストレーター・デザイナーである。なにやらせてんだ。

――ちなみにいくら?

「4800円」

――思いのほか高いな!

彼の熱狂的なフォロワーさんがお買い上げ。記念写真を撮るためにファインダーを覗きながら「なんなんだこの画は」と思った。

彼の熱狂的なフォロワーさんがお買い上げ。記念写真を撮るためにファインダーを覗きながら「なんなんだこの画は」と思った。

ゲバラで元気出せ

――少し掘り下げてみよう。さっきから眼が合ってしょうがない本があるんだけど。

「元気が出るゲバラ語録」

「元気が出るゲバラ語録」

「これはいいでしょ、ゲバラで『元気が出る』だからね」

――まあ、基本的に元気がないと革命とかできないしな。

「こういうのはパッと見ただけでどんどん物語の要素が出てくるよね。ゲバラの言葉に心酔して部下に訓示するモーレツな管理職とか」

「元気が出る ゲバラ語録」のねたたね。

「元気が出る ゲバラ語録」のねたたね。

――あーなるほど、そういうキャラ設定ができて、創作がこれと。

「俺にとっての『快適な生活』とは、家の近くにコンビニがあることだったが、それをなくしてまで欲しいものなど何一つなかった」

「俺にとっての『快適な生活』とは、家の近くにコンビニがあることだったが、それをなくしてまで欲しいものなど何一つなかった」

――わはは、元気あるの課長だけじゃないか。

「そうそう、パワハラ問題とかがあるけど今の気分としてゲバラで周囲を鼓舞しようとしてもついてこない。そんな中でもゲバラに心酔する元気な坂下課長は魅力的なキャラクターになりそうな気がする」

――次の朝礼でも課長はまたゲバラ訓示をたれるんだろうな。

「ムロン」がじわじわきた

――これはどうなんだろう、「テーブルマナー・ブック」あ、でも食事シーンとかだからやりやすいのかな。

端正な表紙である。

端正な表紙である。

「と、思ったんだけどいざ創作してみたら意外に苦戦したんだよね。さっきのゲバラがするする出た例だとするとこれは逆だったかな」

書評としても読めるね。

書評としても読めるね。

「なんというかひっかかるものが無くて結構熟読したんだけど、そしたらあるワードにグッときた」

ム、ムロン?何を食おうとしてるんだ。

ム、ムロン?何を食おうとしてるんだ。

――ムロン・オ・ポルト?なんだそれは

初めて知った。熱帯雨林の奥で虫が寄って来る花みたいになっとるな。

初めて知った。熱帯雨林の奥で虫が寄って来る花みたいになっとるな。

「僕もはじめて知ったんだけど、見た目のインパクトとかよりもこの『ムロン』ってさあ、『メロン』でしょ?フランス語なんだろうけどなんとなくそこにグッと反応して」

――そこか!でもムロンがなんかじわじわくるのはわかる。あとこの仕様でポルト酒苦手って窮地すぎるだろう。

創作から逆読みしてもおもしろい。「結婚式のうた」より。

空気を読まない祖父の歌。

空気を読まない祖父の歌。

――ショートショートぽくて好きな話だけどまさかこの本に「こんにちは赤ちゃん」が載ってるわけではないよね。

「いや、載ってるんだよ」

ほんとだ!

ほんとだ!

「まあ、お子様に恵まれますようにという意味もあるのかもしれないけど驚くよね、これも瞬時に物語が浮かんだ」

たねねた本に欠落していたもの

なんだかんだ初日は8冊ほど売れた。

なんだかんだ初日は8冊ほど売れた。

世の中に転がっているなにげない知見から短く、シンプルに創作を生み出す「たねねた」はまさにアイディアの源流と言えるかもしれない。

コクピットのようなカウンターで創作を語る。

コクピットのようなカウンターで創作を語る。

また、こんな距離感で純文学作家と密にコミュニケーションを取れるので文芸好きはもとより文筆業を志す人にとってもなかなか貴重なマートなのではないか。

「いつかこれを手に入れた誰かがこの話の続きを作ったりしたら面白いと思う。自分が『たねねた』にしている以上、自分のもそうなる可能性が当然あるわけで」

――そうか、そんな誰かが続きのアイディアを持って太田のところに来たりして、とか思ってよく見たら帯のどこにも「太田靖久」という署名がないんだが……。

ご丁寧にシリアルナンバーまでふってあるのに。

ご丁寧にシリアルナンバーまでふってあるのに。

「確かに……。忘れてた。まあ、あまり情報量が多くてもあれだから」

――いやいや名前はどう考えても必須の情報だろ。このままだと本屋さんの不思議な帯じゃないか。

もう全部サインしろ。

もう全部サインしろ。

「ブックマート川太郎」はPRANK店内の他、11月3日(土)に東京都三鷹市で行われる「図書館フェスタ」の一箱古本市に出店予定だ。当然太田もそこにいるので彼の世界を存分に堪能してもらいたい。