調査へ同行

日付は変わって、とある満潮時の晴れた日、わたしはクラゲ調査に同行させてもらえることになった。

クラゲなど、自然の生きものたちを適切に保全していくためには日々の調査研究が不可欠。

九十九島水族館海きららでは、主に満潮時に複数のエリアで調査活動を行っている。

当日は「九十九島水族館海きらら」に集合。朝6時のマリーナ周辺を歩く。犬を散歩させる人も多い。左手奥の2隻の大型船は九十九島をめぐる遊覧船だ。

当日は「九十九島水族館海きらら」に集合。朝6時のマリーナ周辺を歩く。犬を散歩させる人も多い。左手奥の2隻の大型船は九十九島をめぐる遊覧船だ。

調査用の道具が入ったバンに乗り込み、約15分ほどで到着した。

すくい網と柄杓、バケツなどの道具を一式持っていざフィールドへ!

後藤さんに加え、入社3ヶ月目だが貫禄のある、ツノクラゲの捕食シーンにキュンと来た木下さんも、道を覚えるために同行してくれた。朝は苦手だという後藤さん。一人で調査に行く日は、好きなアニソンを聴いて気分を高めることもあるらしい。「鬼滅の刃」のアニメの続きが楽しみですねと盛り上がった。

後藤さんに加え、入社3ヶ月目だが貫禄のある、ツノクラゲの捕食シーンにキュンと来た木下さんも、道を覚えるために同行してくれた。朝は苦手だという後藤さん。一人で調査に行く日は、好きなアニソンを聴いて気分を高めることもあるらしい。「鬼滅の刃」のアニメの続きが楽しみですねと盛り上がった。

約3mは伸びるよう改造されたハイパーすくい網。伸ばしてもらったが何かの伝統行事のようになった。

約3mは伸びるよう改造されたハイパーすくい網。伸ばしてもらったが何かの伝統行事のようになった。

俵ヶ浦は佐世保湾と外海を隔てている半島で、美しい展望台やトレイルコース、砲台跡や海水浴場などがある自然と歴史にあふれたエリアだ。

採集は、漁師さんが多く暮らす場所で、漁船が停まる港周辺で行われる。

防波堤向こうの外海側、船体の下や筏の下などをつぶさに観察しながら、だいたい2~3時間程度、フィールドを歩いて採集する。

今日はあんまり居ない日みたい。ミズクラゲすらいないぞ。ここ最近雨が続いていたので、湾の中へ流れて来ずに外海の方へ流れて行ってしまったようだ。

今日はあんまり居ない日みたい。ミズクラゲすらいないぞ。ここ最近雨が続いていたので、湾の中へ流れて来ずに外海の方へ流れて行ってしまったようだ。

だいたいアタリをつけた海水をザバッとすくいバケツへ。それをガラスシャーレに移し、まずは肉眼でクラゲがいないかチェックしていく。

小さな枯葉やごみの中からクラゲを見つけ出す。ミクロとの戦いだ。

小さな枯葉やごみの中からクラゲを見つけ出す。ミクロとの戦いだ。

「あ、いたいた」と、スイスイとスポイトでクラゲを吸い取り、種類ごとに標本ビンに移していく後藤さんと木下さん。

「見えます?」と言われて5秒後にやっと分かるレベル。手持ちのカメラではその姿は終始追えなかった。

「見えます?」と言われて5秒後にやっと分かるレベル。手持ちのカメラではその姿は終始追えなかった。

後藤さん「水族館で展示されているクラゲをご覧になっているお客様が『小さいね~』と話されているのをよく耳にするのですが、僕たちからするとかなり大きいレベルなので、『それはまだ大きい方なんですよ』と声を掛けたくなるのですが、いつもグッとこらえてます(笑)。」

その言葉にも納得してしまう。わたしもミズクラゲやアンドンクラゲ(九州地方では『イラ』と呼ばれてます)が標準サイズだと思っていたけれど、新種を含むクラゲの大多数はミリ~ミクロンの世界なのだきっと。

――わたしにはもはや見えないし、プランクトンとの区別もつきません。ところで、海水浴でついつい「海水飲んじゃった」ってことがありますが、これって結構飲んでるってことですよね。

後藤さん「飲んでますね。おそらくクラゲも。」

黙々と作業を続ける木下さん。話し掛けてクラゲを捕まえ損ねたら大変そうなのでちょっとこちらも静かになってしまった。「僕、新人なので遅くて。ベテランさんはスイスイなんですけど」って、わたしから見るとめちゃめちゃ早いです。

黙々と作業を続ける木下さん。話し掛けてクラゲを捕まえ損ねたら大変そうなのでちょっとこちらも静かになってしまった。「僕、新人なので遅くて。ベテランさんはスイスイなんですけど」って、わたしから見るとめちゃめちゃ早いです。

木下さん「僕たちがやっているのは定点観測なんです。もちろん季節や天気によって観測される個体数も変わるので、本当に地道な積み重ねです。」

後藤さん「こういうフィールド調査以外にも、特定のクラゲを取りに行く採集もあるんです。例えば潜水して、海藻とかにくっついているカギノテクラゲを採集することもあります。」

「カギノテクラゲ」は、海藻や岩にくっつき、春から夏にかけて見られる。折れ曲がった細い触手がきれい。刺されると痛いし全身症状を引き起こすことも。

「カギノテクラゲ」は、海藻や岩にくっつき、春から夏にかけて見られる。折れ曲がった細い触手がきれい。刺されると痛いし全身症状を引き起こすことも。

館内に展示されているカギノテクラゲは確か、後藤さんの上司の方がプライベートで見つけたとのことだった。釣りや自然観察でいつもさまざまなフィールドに足を運ぶらしい。

後藤さん「僕も、調査の日にちょうど小雨が降った日があって。行こうか迷ったんですが、たまたま行ったその日にアマクサクラゲを発見しまして。それが水族館で展示されて、調査に行って良かったと、とても嬉しい瞬間でした。」

――え、それは嬉しい。しかも新種も数年おきに続々と発表されていますよね。新種を見つけて自分の名前をつけるとかロマンがあるなぁ……。

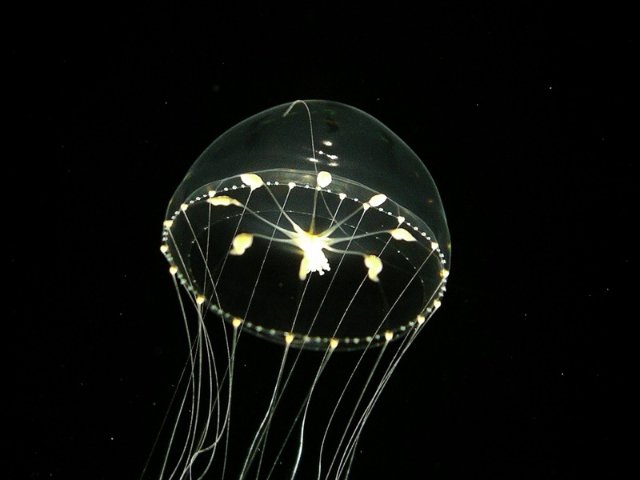

ホシヤスジクラゲ。佐世保市俵ヶ浦で数個体が確認。日本では過去に出現報告がなく、今回が日本初確認となった。京都大学の久保田准教授とともに和名を検討し、論文により学会へ「ホシヤスジクラゲ」として報告された。8本の放射管と8個の星のように鮮やかな黄色の生殖腺をもつのが特徴。また、世界初の繁殖にも成功している。(画像提供:九十九島水族館海きらら)

ホシヤスジクラゲ。佐世保市俵ヶ浦で数個体が確認。日本では過去に出現報告がなく、今回が日本初確認となった。京都大学の久保田准教授とともに和名を検討し、論文により学会へ「ホシヤスジクラゲ」として報告された。8本の放射管と8個の星のように鮮やかな黄色の生殖腺をもつのが特徴。また、世界初の繁殖にも成功している。(画像提供:九十九島水族館海きらら)

ワタゲクラゲ。2011年9月に九十九島湾周辺の海域にて、海きららの職員さんが採集した。世界で初めて確認された新種とのこと!大きさは成熟しても2㎝程度。繁殖にも成功している。後藤さん曰く、お客さんから「毛の付いたコンタクトレンズみたい」と言われたことがあるらしい。(画像提供:九十九島水族館海きらら)

ワタゲクラゲ。2011年9月に九十九島湾周辺の海域にて、海きららの職員さんが採集した。世界で初めて確認された新種とのこと!大きさは成熟しても2㎝程度。繁殖にも成功している。後藤さん曰く、お客さんから「毛の付いたコンタクトレンズみたい」と言われたことがあるらしい。(画像提供:九十九島水族館海きらら)

後藤さん「あとは水族館のマリーナで行われる夜間採集もあります。眼点という、クラゲの目が発達したやつがいて。イカリヨツボシクラゲだったりとか採れるんですよ。海の中に光をズボッと入れてそれを感知して集まって来るんですけど。ビードロクラゲやアンドンクラゲもそうですね。」

イカリヨツボシクラゲ。(画像提供:九十九島水族館海きらら)

イカリヨツボシクラゲ。(画像提供:九十九島水族館海きらら)

アンドンクラゲ。九州では方言で「イラ」と呼ばれることも。お盆過ぎの海でよく刺される。(画像提供:九十九島水族館海きらら)

アンドンクラゲ。九州では方言で「イラ」と呼ばれることも。お盆過ぎの海でよく刺される。(画像提供:九十九島水族館海きらら)

この後また違うフィールドにも足を運んだが、やはり収穫は少なかった。

帰り際、ちょっと離れたところに採れそうなクラゲを発見。バケツ一式を地面に置き、網と柄杓に持ち替え、二人がかりで頑張りました(ちょっと遠すぎたので諦めました)。

帰り際、ちょっと離れたところに採れそうなクラゲを発見。バケツ一式を地面に置き、網と柄杓に持ち替え、二人がかりで頑張りました(ちょっと遠すぎたので諦めました)。

これぞ定点観測。ただ黙々と一心に、データを集めていくのである。

その延長上にある新種発見。コツコツとした積み重ねの中にあるとんでもなく眩しい光にどれほど彼らは震えるのだろう……!

ラボに戻ってからは、さらに細かく移し分け、実体顕微鏡でチェック。時には撮影することも。その1つ1つが大切なデータとしてこれからも蓄積されていく。

ラボに戻ってからは、さらに細かく移し分け、実体顕微鏡でチェック。時には撮影することも。その1つ1つが大切なデータとしてこれからも蓄積されていく。

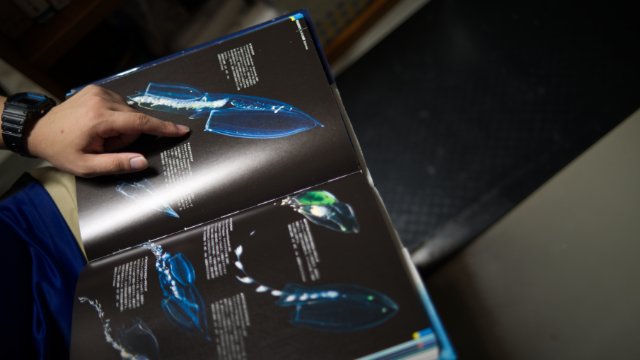

見て判別できない個体は、図鑑やパソコンに保存された先人たちの撮影データを参考にする。

見て判別できない個体は、図鑑やパソコンに保存された先人たちの撮影データを参考にする。

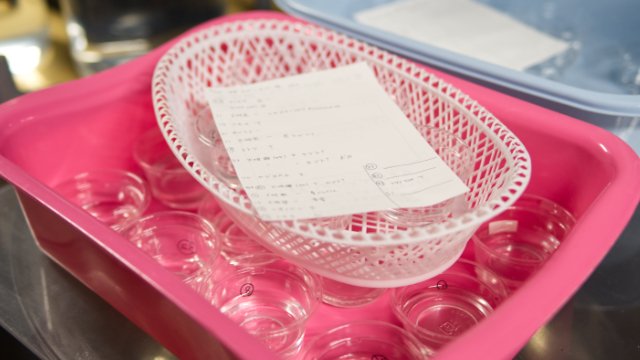

クラゲを分けたカップと、種別毎に名前と数を記載したメモを一緒にしておく。後藤さんが「櫛」を何も見ずにササッと書いていて驚いた。クラゲの名前に詳しい人あるあるのようだ。

クラゲを分けたカップと、種別毎に名前と数を記載したメモを一緒にしておく。後藤さんが「櫛」を何も見ずにササッと書いていて驚いた。クラゲの名前に詳しい人あるあるのようだ。

2023年6月~7月にかけての調査報告。

2023年6月~7月にかけての調査報告。

生体の解明、新種発見に終わりなし

たっぷり二日間、クラゲ研究室にお邪魔していろんなことを聞いた。たぶん今回の記事に収まり切れなかった部分もたくさんあっただろう。

それだけにクラゲは奥が深く、謎が多いのである。

未知なるものへの探求と地道なデータ採集。その先に見える新しい真実を発見した時の喜びはわたしたちの想像の比ではないかもしれない。

クラゲ飼育員のお仕事はそれだけにやりがいも苦労もある。

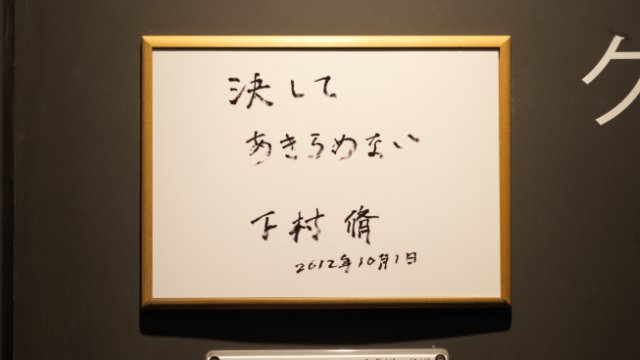

クラゲ研究室近くの壁に掲げられた、九十九島水族館の名誉館長・下村脩氏のメッセージ「決してあきらめない」はまさに彼らの精神を物語っているのである。

光るクラゲ「オワンクラゲ」からGFP(緑色蛍光タンパク質)という発光物質を発見した下村脩氏の言葉。日本人として12人目のノーベル化学賞を受賞した同氏の言葉は響くものがある。

光るクラゲ「オワンクラゲ」からGFP(緑色蛍光タンパク質)という発光物質を発見した下村脩氏の言葉。日本人として12人目のノーベル化学賞を受賞した同氏の言葉は響くものがある。

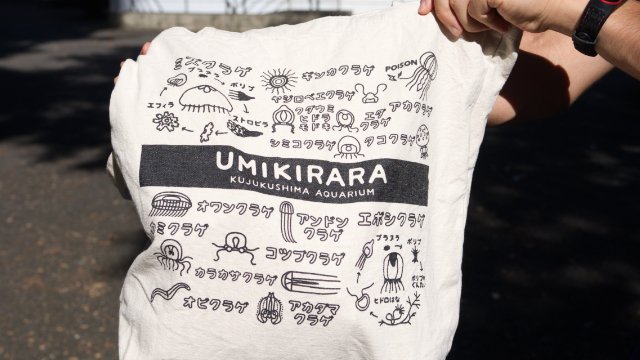

ところで木下さんが持っていたクラゲ柄のバッグがとても可愛かった。ポリプやエフィラがイラスト化されているものってあんまりないと思う。

ところで木下さんが持っていたクラゲ柄のバッグがとても可愛かった。ポリプやエフィラがイラスト化されているものってあんまりないと思う。

【取材協力】

九十九島水族館海きらら

Instagram

Twitter

お忙しい中ご対応いただき誠に有難うございました!