周りの大人(同年代)の書く字が軒並み大人っぽいことに気付いたときの感覚、これは知らぬ間に周りの女子たちが毛髪を整え化粧をしていることに気付いたときのそれに近い。

こういう時、「なんで自分はそっち側じゃないんスか?!?」と思うが、誰も加齢とともに自動的に瞼がキラキラになるとか字がきれいになるとかそんなことは言っていなかった。皆自力で向こう岸に渡っているのだ。

「じゃあ何?!!?わたしが悪いって言いたいの?!!」と対岸に向かってヒスってやることも可能ではある。しかし、たぶん、そういうところが…。

人柄は字に表れる。当事者として、心からそう思う。

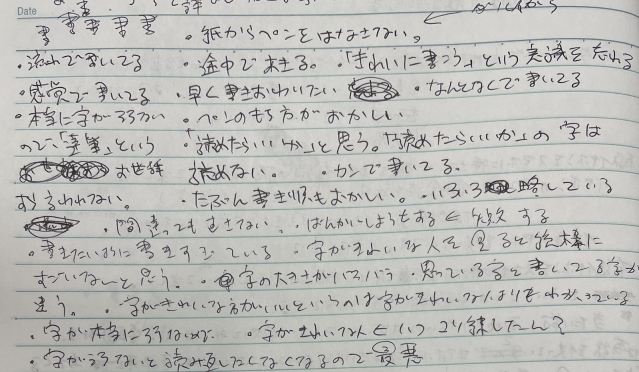

本記事執筆にあたり書いたメモの一部。『メモならこんなもんでしょ』で流せるレベルなのか、もはや自分ではわからない。

本記事執筆にあたり書いたメモの一部。『メモならこんなもんでしょ』で流せるレベルなのか、もはや自分ではわからない。

おそらくあなたの周りにも1人はいるであろう、「字が汚い大人」はなぜそんな字を書くのかー。

本記事では、筆者自身が「字が汚い大人」を勝手に代表して徹底解説する。

理由(言い訳)を並べ出したらキリがないので、主要な点を5つピックアップしてみた。ぜひ「いい加減にしろ」と思いながらお付き合いください。

①飽きる

漢字は画数が多すぎるし、文章は文字が延々と連なっている。飽きないって方が無理な話。

よく、『ノートの最初のページはきれいに書くけど、だんだん汚くなってくるよね』というあるあるがあるが、わたしの場合はそれが一文字単位で起こっている。基本的には3文字目を書いたくらいから「もうええわ」と思う。

例えば「すかいらーくグループ」と書くとき、「すかいらー」あたりで集中力が切れて、「くグループ」は惰性で書いている。単語だったらそれでもなんとか誤魔化せるが、これが作文や日記などのボリュームになってくると、ハッキリ言って『終了』である。子どもの時はとくに、このどうしようもない性質が大きな枷となっていた。

字の汚い子どもの作文に教師が返すコメントと言えば『ていねいな字を書きましょう』系のあれこれが主である(人による)。内容についての言及は往々にして希薄だったと記憶している。

ーー中身よりも、まずは体裁を整えてから出直しなさい。

真っ当な教えだ。返す言葉がない。

ちなみに、世間一般においてこれを『足切り』と呼ぶと知るのは、もう少し先の話である。

②ペンを紙から離さない

「いけるとこまでいく」

わたしが字を書く上でのモットーである。

ペンを紙から離さない理由は、単純に手首を動かすのがダルいから。

さすがに一息で書くのは限界があるが、省略することには常に全力投球だ。とくに画数が多い字なんかは腕が鳴る。

「無茶だろ」と止めたくなる気持ちはわかる。しかし、画数が多いというのは、つまりヒントが多いということでもあるのだ。

例えば、『漫画』の『漫』の字をおざなりな感じで書いても、「さんずいと日の位置関係、それに続く「画」の文字から察するに、これは「漫」だな」ということは伝わる。だから大丈夫ッショという理論でやっている。

改めて見ると『画』もなかなかの仕上がりだった

改めて見ると『画』もなかなかの仕上がりだった

いま言いながら思ったが、読む側からしたらとんでもなく迷惑な話である。

他人が読む可能性がある字はもうちょっとちゃんと書いているから怒らないでほしい。

③限界を攻める

常に『ギリギリ読める字』の限界を攻めている。なんなら最悪自分が読めればいいと思っている。しかし、そういう字は大抵自分でも読めない。

昔、塾の先生から「120点取るつもりじゃないと100点満点は取れません」と言われたことを思い出す。たしかに30点を狙って書いたわたしの字は10点くらいの仕上がりである。

危ない橋は渡らないほうがいい。しかし、それでもわたしは未来の自分が名探偵であることに賭け続ける。なぜなら、わたしの推理力は年々上がっているからだ。

字の汚さと推理力は比例する。

推理力が上がると「なーんだ、これでも読めるじゃん」と調子に乗り、字はさらに乱雑になる。俺VS俺のチキンレースである。「絶対負けへんで(自分に)」という意地の張り合い。不毛な推理合戦は続く。

④感覚で書いている

『ここをこうした方がバランスがよく見えるよネ』みたいなことは一切考えない。手が動くままに書いている。

具体的に言うと、書き順を気にしないとか、文字の大きさがバラバラとか、止め跳ね払いを無視するとか、だいたいそういったところだ。

書いている本人でさえ、一文字先がどういう仕上がりになるか皆目検討がつかない。ほぼ運頼みで進行する成り行き任せの珍道中。それがわたしの字である。

⑤ペンの持ち方が違う

なんか違う

なんか違う

いわずもがな、箸の持ち方も違う。

このほかにも、わたしは頑なに消しゴムや修正液を使わないという悪癖も持ち合わせている。それでもなんとかして誤魔化して挽回しようとするのだが、結局墓穴を掘ることになる。これは日頃の行い全てにおいて言えることかもしれない。

こうして生み出された字は「ミミズ」もしくは「のたうち回るミミズ」と例えられることが多い。

友達に聞いてみた

そうは言っても、わたしだってもう少しマシな字を書きたいという気持ちはそれなりにある。完全に開き直れるほど面の皮は厚くない。

ということで、「大人の字」が書ける友達(同い年)にアドバイスを乞うことにした。

サラサラとペンを走らせる友人。「わたしもそんなに上手くないけど」と言いながら書いていた。

サラサラとペンを走らせる友人。「わたしもそんなに上手くないけど」と言いながら書いていた。

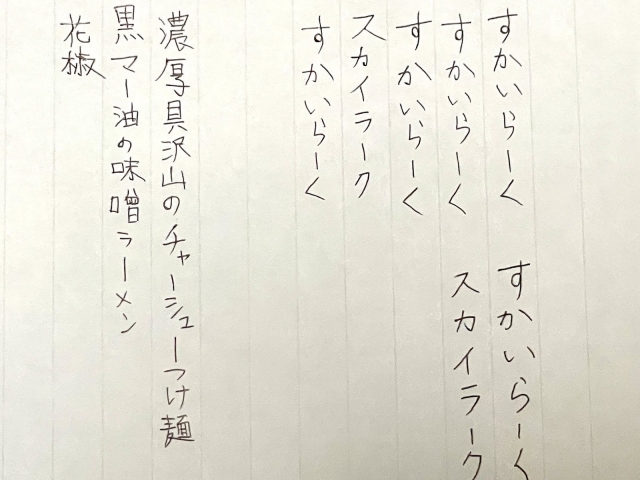

縦書きで書いてもらったのは絶対に間違いだった

縦書きで書いてもらったのは絶対に間違いだった

そう、これです。これが想像する平均的な大人の字です。

わたしの字と比べてみてどうだろう。

左:友人 右:わたし

左:友人 右:わたし

「ちゃんとしてそう感」みたいなものがまるで違う。

自分の字の、部屋が汚そうな雰囲気と言ったらない。実際汚いし。

友人の字を見て反省した後に真面目に書いた野菜炒め。逆にこっちの方が諸々の言い訳ができなくてしんどい感じがする。

友人の字を見て反省した後に真面目に書いた野菜炒め。逆にこっちの方が諸々の言い訳ができなくてしんどい感じがする。

では、この差はどのタイミングでついたのだろうか。

我々は徹底討論の末、ひとつの仮説を導き出した。

ずばり、手紙交換である。

どういうことか、順を追って説明する。(※以下の説は主に女子の話になります)

女児(とくに社交的な子)は大抵、クラスの友人間で手紙を交換し合う。先生の目を盗み、小さく折った紙切れのやり取りに勤しむ中で、彼女たちは気付くのである。「わたしと比べて、〇〇ちゃんの字はかわいい」ということに。これこそが字に対する自意識が芽生える瞬間である。

そこから始まる特訓の日々。「の」の円の部分は大きい方がかわいいとか、「あ」や「き」などの縦棒は串刺しのごとくまっすぐ書くと茶目っ気が出るとか、友達からの手紙を見て学ぶわけだ。「かわいい女児フォント」は一日にしてならず。幾度ものトライ&エラーを経て、あの字に到達するのだろう。

ちなみに、元からかわいい字を書く女子にはきっと、かわいい字を書く姉がいる。妹は見よう見まね習得した姉の字を、かわいい女児フォント法師としてクラスに伝承するのである。かくして「かわいい女児フォント」は脈々と受け継がれる。そう考えるとあの字は、かわいいへの執念をぎゅうぎゅうに詰め込んで固めた、いわば伝統芸能の一つであるように思える。

で、一般的な感覚として女児フォントがきれいかきれいじゃないかはここでは大した問題ではない。重要なのは、「字に対する自意識の芽生え」、そして「字を矯正した経験がある」ということである。この時に培われた基礎体力は後々の人生に大きく影響する。

年齢を重ねるにつれ、周りの子たちはポツリポツリと女児フォントから卒業するだろう。そして彼女たちの多くはその潮流に気付く洞察力を備えているので、着々と”次のステージ”へと足を踏み入れる。

それが「なんとなくちゃんとしてそうな字」である。

なんとなくちゃんとしてそうな字は、かわいい女児フォントに比べて大きな特徴がないので、そう簡単には習得できないだろう。

しかし、それなりの自意識と字の矯正経験を兼ね備えた彼女たちは諦めない。諦めない、というか、学生である限り書くことは避けられないので、粛々と書き続けるしかない。そうしてできあがるのが、大人の字である。

以上が「大人の字を書く成人女性」の王道パターンなのではないかと考察する。

多分。全部想像で言っています。なぜならわたしもわたしの友達もそもそも手紙交換をしたことがないから。

もちろんこれが全てではない。現に私の友達も手紙交換未経験者だが、大人っぽい字を書いている。脱線したとしても、どこかのタイミングで軌道に乗ることは十分に可能だし、逆に脱線しっぱなしのことだってある。

ってことまでは推理してみたものの…。わかったところで...俺は探偵さんになりたいわけではない…。

シンプルな解決策

なんでこうも違うかなーと思いつつペンを走らせていると、「てか、書くスピード早くない?」と指摘された。

たしかに......………。

先述した通り、わたしはすぐに字を書くことに飽きるので、「飽きる前に書ききらないと」という意識が根底にある。友達の書く速度を見てみると、少なくとも私よりは幾分かゆっくりだ。

「でも書いてる途中で飽きるじゃん」と言ったら、「飽きない」と一蹴された。そうなんだ。

右下の「すかいらーく」「スカイラーク」は友達がお手本として書いてくれたやつです

右下の「すかいらーく」「スカイラーク」は友達がお手本として書いてくれたやつです

渋々ゆっくり書いてみたら、多少マシな字になった。

ものすごく当たり前のことをやっている気がする。「いいじゃん!さっきより上手くなってるよ!」などと友達におだててもらいながら、わたしは、それはそれは丁寧に歪な字が生成される様子を眺めた。

まず目指す字から決めるべきかと、今一度理想の字を考えてみた。

以前わたしは、砂丘を見るために鳥取に行く記事を書いたことがある。その記事中に挿入したイラストは全てコラージュ風に描いているのだが、これは完全に、当時たまたま読んだYUKIさん(以下、敬称略)のイラストエッセイ本の真似だ。

『YUKIの果てしないたわごと』の全力オマージュ。一応字もYUKIを意識して書いた。

『YUKIの果てしないたわごと』の全力オマージュ。一応字もYUKIを意識して書いた。

そのあまりのかわいさに感銘を受け、「絶対真似しよう」と思い、即取り入れたのだ。が、全く想像するような仕上がりにはならなった。なぜならわたしの字が全くYUKIではなかったからだ。

書いている内容とか色使いとか諸々のセンスが天と地の差であるのは言うまでもない。でも、それにしたって、やっぱり字がな...あたしは字がYUKIじゃねえんだよな......と痛感し、それ以降YUKIの真似はやめた。

ちなみに、YUKIの字はかわいくて楽しい。

いままでさんざん大人っぽい字について述べてきた。しかし、実際のところはかわいくて奔放で、それでいて不思議なバランスで整頓されている、ゆらゆら泳ぐ目をフックで突くような、そんな字に憧れている。