鍛刀とは違うジャンル

鍛刀とカスタムナイフ。言葉の響きに軽重あれど、どちらも刀剣をつくる“職人技”ということに違いはない。

鍛刀は鉱物を掘り起こす「鉱山師」から鉄を加工する「刀鍛冶」、刀に装飾を施す「彫師」や鞘を作る「鞘師」など、さまざまな職人の手を経て完成する。

それに対し、カスタムナイフ(自作ナイフ)は、鋼材の切出しから研磨し、刃(ブレード)部分からハンドル(グリップ)までを作り出す(ここでは、日本で基本的な製法となっているストック&リムーバル法についてふれる。後述するが、「焼き入れ」という作業があり、これは業者に委託することも)。

「ナイフを作る」と聞いて真っ先に思い浮かべたのがこの図だ(イメージです)

「ナイフを作る」と聞いて真っ先に思い浮かべたのがこの図だ(イメージです)

ざっと調べただけでも頭の中のイメージが覆された。知りたいことが渋滞している。興奮してついクラクションを鳴らしてしまいそうだ。

「ナイフはおろか、包丁もロクに扱えない不束者ですが・・」と、佐世保に工房を構えるカスタムナイフ作家・松﨑猛さんにおそるおそる手紙をしたため取材を依頼したところ快くOK。わたしは意気揚々と車を走らせたのだった。

男の隠れ家的な工房にお邪魔する

工房「MATSUSAKI KNIVES WORK SHOP」の扉

工房「MATSUSAKI KNIVES WORK SHOP」の扉

工房は倉庫の二階を改装して作られている。

工房にお邪魔する前に目に入った、農作業道具から休憩用のハンモック

工房にお邪魔する前に目に入った、農作業道具から休憩用のハンモック

入ろうとしてドキッ!ドアノブは枝ではなく、シカの角

入ろうとしてドキッ!ドアノブは枝ではなく、シカの角

ナイフ製作のさまざまな機械がずらり

ナイフ製作のさまざまな機械がずらり

佐世保市に住むカスタムナイフ作家・松﨑猛さん

佐世保市に住むカスタムナイフ作家・松﨑猛さん

サラリーマンの傍らナイフ製作に励む松﨑さん。ときには家の畑仕事もして野菜を収穫したりしているという。

さっそく作品を見せていただくことに。といっても、ほとんどが売れてしまっていた。

松﨑さんが手掛けたシースナイフ。写真では小さいが、ブレード部分のサインにカスタムの重みを感じる

松﨑さんが手掛けたシースナイフ。写真では小さいが、ブレード部分のサインにカスタムの重みを感じる

「おお、これが・・。えっと、何ナイフですか」

「シースナイフっていうんですよ。刃(ブレード)とハンドル(取っ手)が一体構造になってる。鞘(シース)に入れて持ち歩くんです」

シースナイフは、キャンプをはじめとしたアウトドアシーンで活躍するナイフだ。ブレードの形は用途によってさまざま。

皮を剥ぐ目的のスキナー、皮を剥ぐ+切ることに適したドロップなど、目的に応じたさまざまな形がある。 『Knife Maid Vol.1.5 ナイフメイキングの基本編』(サークル:KNIFE MAID WORKS 発行・著者:提灯じゃっく)より引用

皮を剥ぐ目的のスキナー、皮を剥ぐ+切ることに適したドロップなど、目的に応じたさまざまな形がある。 『Knife Maid Vol.1.5 ナイフメイキングの基本編』(サークル:KNIFE MAID WORKS 発行・著者:提灯じゃっく)より引用

革製の鞘ももちろん手作り。どこまでもカスタムしたくなるのが男心か。

革製の鞘ももちろん手作り。どこまでもカスタムしたくなるのが男心か。

ナイフの作り方

ナイフ作りの工程をざっくりとうかがった。

- デザインのスケッチ、製図をしてマスター(型)を製作

- 鋼材に罫描き(切断する際の目安となる線や印を描き込む)

- 切り出し

- 金属ヤスリを使って外形の削り出し

- 熱処理前の研磨作業

- 業者に熱処理を依頼

- ひたすら研磨

- ハンドル材の作成、取り付け

映画の予告編並みで申し訳ない。先述したが、日本では一般的にカスタムナイフはこの「S&R(ストック&リムーバル)」法、つまり鋼材からの切り出しである。

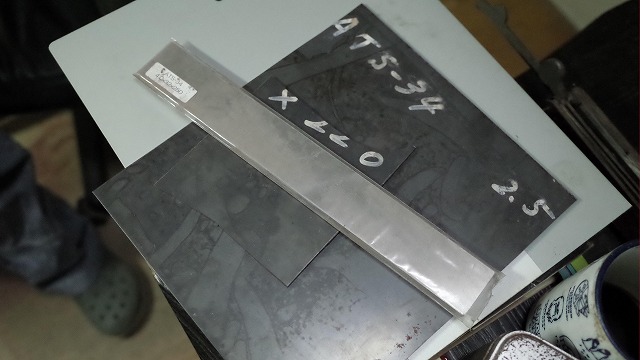

松﨑さんが主に使用する鋼材「ATS‐34」。日立金属が開発した特殊ステンレス鋼で、耐熱性・耐腐食性に優れている。ナイフ用としてはメインストリームな鋼材

松﨑さんが主に使用する鋼材「ATS‐34」。日立金属が開発した特殊ステンレス鋼で、耐熱性・耐腐食性に優れている。ナイフ用としてはメインストリームな鋼材

なお、この①〜⑧の工程の隙間にはまだまだ細かい作業や悲喜こもごもが詰まっているが、ここでは割愛させていただく。

⑥の「熱処理」だが、これは「焼き入れ」とも呼ばれ、熱したり冷やしたりすることで鋼に目的にあった強度を与える工程のこと。金物屋さんなどに頼むケースが多いのだそうだ。

昔のヤンキー先輩キャラがよく言う「オラァ!ヤキ入れたろかい!」というセリフはここからきている。

工房1階にある切断用のコンターマシン。中古で購入。価格と送料が同じだったらしい。

工房1階にある切断用のコンターマシン。中古で購入。価格と送料が同じだったらしい。

今回、すべての工程を見せていただくことは難しかったので、⑦の熱処理後の研磨作業の見学をお願いした。

ベルトサンダーで研磨しているようす。すっごく繊細な作業なので話しかけられない

ベルトサンダーで研磨しているようす。すっごく繊細な作業なので話しかけられない

「火花が散ったりするイメージだったでしょ」と言われぎくりとした。とにかくシンプルで粛々とした作業なのだ。

目的の形になるよう、チラチラと光を反射させ、目視で確認しながら慎重に磨いていく。焼き物のろくろ回しと同じで、少しでも気を抜いたらガタガタになってしまいそうだ

目的の形になるよう、チラチラと光を反射させ、目視で確認しながら慎重に磨いていく。焼き物のろくろ回しと同じで、少しでも気を抜いたらガタガタになってしまいそうだ

きらん

きらん

う〜ん、お見事です。

これは熱処理後だけど、その前の工程でも鉄のやすりでめちゃくちゃ削ったり研磨する作業があるので、真冬でもものすごく汗をかく。なかなかの重労働なのだ。

天然木や真珠貝、マンモスの牙なども材料に

刃の部分の鋼材もだが、ハンドル材の種類も実にさまざまだ。天然ものの素材では天然木や貝、動物の角や牙歯などが使われる。

エゾシカやニホンジカの角を玉ねぎの皮で染色したもの。玉ねぎの皮はとてもムラなく綺麗に染まるのでおすすめだとか

エゾシカやニホンジカの角を玉ねぎの皮で染色したもの。玉ねぎの皮はとてもムラなく綺麗に染まるのでおすすめだとか

染色作業は一度に行うのでこんなにどっさり

染色作業は一度に行うのでこんなにどっさり

物置スペースにさりげなく置かれていた加工前のシカの角をとってもラフに取り出す松﨑さん。気のいいご友人からのもらいものがほとんどだ

物置スペースにさりげなく置かれていた加工前のシカの角をとってもラフに取り出す松﨑さん。気のいいご友人からのもらいものがほとんどだ

シカの角は染めたのち汚れをしっかりガシガシと取り除き、綺麗に磨いて仕上げにオリーブオイルを塗りこむとこうなる。

ほんとはオイルならなんでも良いんだけど、オリーブオイルならなんか品があるじゃない、とのこと。気持ちが盛り上がるかどうかが大切だ

ほんとはオイルならなんでも良いんだけど、オリーブオイルならなんか品があるじゃない、とのこと。気持ちが盛り上がるかどうかが大切だ

そういえば昔ながらの洋食屋さんで、こんな取っ手のナイフをさわったことがある。手なじみがよく、ずんと重かったことを思い出した。シカ、おまえだったのか・・。

ハンドル材はほかにも。

花梨(カリン)

花梨(カリン)

模様と光沢の美しさで右に出るものはいない白蝶貝(マザーオブパール)。

デカい!とても貴重なためもったいなくて切れないのだそう

デカい!とても貴重なためもったいなくて切れないのだそう

さらにはマンモスの角も。

象じゃないのでワシントン条約対象外。空気にさらされず地層に埋まっていたものは状態が良い。内側はクラックが入っているので、基本的に外側しか使えない。思い切り嗅いでみると、地層の香りがしました。具体的には、地下鉄のホームの香りから湿気と人間臭を取り除き、少しばかり土のスパイスをはらはらとまぶした感じです。

象じゃないのでワシントン条約対象外。空気にさらされず地層に埋まっていたものは状態が良い。内側はクラックが入っているので、基本的に外側しか使えない。思い切り嗅いでみると、地層の香りがしました。具体的には、地下鉄のホームの香りから湿気と人間臭を取り除き、少しばかり土のスパイスをはらはらとまぶした感じです。

ハンドル材は、耐久性や吸湿性、滑りにくく軽量などの条件を満たしていれば特に決まりはない。用途や見た目、何を重視するかで選ばれる。

なお、天然物は湿気に大きく影響を受ける(暴れる)ので、梅雨時期は制作を避けるとのことだ。ふむふむなるほどと、淹れていただいたコーヒーをいただきながらお話をうかがう。

自家製エスプレッソマシンで。香り高く深みのある味わいだった。左奥に見えるKALDIの塩バタかまんは本当に美味しいんだけど話に夢中で手が出せなかった

自家製エスプレッソマシンで。香り高く深みのある味わいだった。左奥に見えるKALDIの塩バタかまんは本当に美味しいんだけど話に夢中で手が出せなかった

ナイフとコーヒーが同時に並ぶ光景はなかなか見られない

ナイフとコーヒーが同時に並ぶ光景はなかなか見られない

「松﨑さんは、だいたい一通りのナイフは作られたんですか」

「そうですね。今はフォールディング(折り畳み)ナイフがメインですけど」

「それはなぜ?」

「バネが面白いんですよ。あの、ブレードがパシッと出てくるときの」

フォールディングナイフの中身。この状態から

フォールディングナイフの中身。この状態から

パシッと出したときのスムーズさと心地良い反動が重要

パシッと出したときのスムーズさと心地良い反動が重要

ピントが奥に行っていて非常に残念なことになっているが、音だけでも楽しんでほしい

ブレードの美しさに加え、ハンドル材の美しさやブレードをパシッと出したときの心地良さも“良いナイフ”の判断基準となるそうだ。

「クリスタル・パレス」の再現で、世界一に輝く

ひと息ついたところで、世界一の称号を獲得したという多徳ナイフを見せてほしいとお願いした。

「あ、あれ売れたよ。160万で」

「ぎぃっ!160万!?」

「写真ならあるんだけど」

驚きのあまり次の言葉が出てこなかったが、写真を見て納得した。

松﨑さんが製作した多徳ナイフ「IXL スポーツマンナイフ」。2009年に開催された「アトランタブレードショウ」で世界一に輝いた。200年前、イギリスのシェフィールドの老舗メーカーが貴族への献上品として作り始めた「クリスタル・パレス」を再現した逸品。(松﨑さんより画像提供)

松﨑さんが製作した多徳ナイフ「IXL スポーツマンナイフ」。2009年に開催された「アトランタブレードショウ」で世界一に輝いた。200年前、イギリスのシェフィールドの老舗メーカーが貴族への献上品として作り始めた「クリスタル・パレス」を再現した逸品。(松﨑さんより画像提供)

「これ、えっ、十徳・・以上ですかね?」

「24あるんですよ。2ダースですね。イギリスのシェフィールドで作られたナイフを再現したもんです」

イギリスのシェフィールドは、イングランド中部の工業都市だ。主要産業は金属加工業で、第一次世界大戦まではナイフをはじめとする刃物が一大産業だった。

「えっと、右側にぴょこんと出てるのはあれですよね。レンチ」

「そうですね。ノギスともいいますが、まさにレンチですね。コンビレンチの昔版ですたいね。幅を変えられるやつ」

「おお・・」

これは鋸だ!

これは鋸だ!

「これは、鋸(のこ)ですか!鋸ついてるんですか!」

「そう。刃も替えられるよ」

番号を振ってみました。21~24は内部に収納されています

番号を振ってみました。21~24は内部に収納されています

3や13のように、馬関連の用途が多いのは中世の時代ならでは(金属製の蹄鉄が一般的に利用されるようになったのは中世以降)。

なお、表には出ていないが、ピンセット、ハサミ、ランセット、デバイダー(革細工などでアタリをつける)の4つが内蔵されている。これを含めて24徳ナイフというわけだ。

200年前の文房具でもあり、ピクニックやキャンプなどで活躍するサバイバルナイフとしての役割も兼ね備えているのだ。

クリスタル・パレスのマスター

クリスタル・パレスのマスター

「これがマスターですよ。定規みたいなもんで、これを鋼材の上に置いて罫描く※1わけですね。そんで切り出して、製品にするってわけです」

※1 材料を切断する際に、しるしとして線を引くこと。

「クリスタルパレスって、アンティークのナイフですよね。どうやってマスターを作ったんですか?」

20年前に発行された、シェフィールド製アンティークナイフのカタログ

20年前に発行された、シェフィールド製アンティークナイフのカタログ

「これをもとに作ったんです。20年前に発行された、世界に現存する100~200年前のシェフィールドナイフのカタログなんだけど」

「よく見るとハンドルの長さがね、5インチと8分の1って書いてある。だいたい130ミリくらいかな。これを図面に起こしていくわけです」

二年かかって起こした全パーツの図面

二年かかって起こした全パーツの図面

「えっ!全部!」

「そりゃそうですよ。図面がなきゃできるわけないじゃないすか」

「やや、そうですけど。すごいですよね」

「うん。本業の夜勤の合間にコツコツやって、二年かかりましたよ。暇つぶしにダラダラとね。相棒と喋ったりしながら。一気にガーっとやれば、一か月ぐらいで済むんでしょうけど。それから本体の製作に一年半かかりました」

「約三年近くか・・。160万が安く感じてしまいますね」

老舗ナイフメーカーのカタログが思いのほか可愛すぎる

クリスタル・パレスと同じように、老舗ナイフメーカーのカタログを参考にナイフを作ることが多いという松﨑さん。ナイフのカタログなので無骨なイメージを抱いたが、予想外に可愛かったので一部をご紹介する。

小さな鳥のようで可愛い

小さな鳥のようで可愛い

300年以上続く、イギリスのシェフィールドの老舗メーカー「ジョセフ・ロジャース&サンズ社」のカタログ

300年以上続く、イギリスのシェフィールドの老舗メーカー「ジョセフ・ロジャース&サンズ社」のカタログ

とってもファンタジーな格闘用ナイフ

とってもファンタジーな格闘用ナイフ

カミソリや

カミソリや

ソーイングセットも

ソーイングセットも

すべてが版画なのだ。カタログ自体はコピーなのだが、それにしたって美しい。

メーカー「IXL」のカタログ

メーカー「IXL」のカタログ

「この一番右のナイフなんかさ、ハンドル材のシカの角模様がものすごく綺麗で。てっきりサンプル用に版画作家さんが模様をデザインしたものかと思ったんですけど、こりゃ実物を模写したものだったんですよね。知ったときはホントに驚いた」

結構な数作りました?と聞くと、いやそんなに・・と返ってきたがカタログには付箋がビッシリ。

「はは、意外と作ってたな」と松﨑さん。

刃やツールの本数だけで言うとおそらく1000本近くは作ってるんじゃないかな、とのこと。

シースナイフだけを作ってるときにはエクセルで本数をカウントしてたけど、多徳ナイフを好んで作るようになってからはカウントが面倒になってきたという。うん、そうだろうなと思う。

おそらく100徳は超えているだろうナイフ。グレートな献上品っぷりはまるで生き物のようなフォルムで今にも動き出しそう。ゆくゆくはこちらのナイフにもチャレンジ?

おそらく100徳は超えているだろうナイフ。グレートな献上品っぷりはまるで生き物のようなフォルムで今にも動き出しそう。ゆくゆくはこちらのナイフにもチャレンジ?

設備と根性と時間さえあればチャレンジできるよ

松﨑さんがナイフを作りはじめたのは30年前、きっかけは趣味の釣りだった。魚をさばいたりするナイフでドンピシャなものがなく悶々としていたところ、佐世保の商店街の金物屋の店先にあった「シースナイフの作り方教えます」の看板を見て迷わず飛びついたという。そこでもらったパンフレットを読み込んでいざナイフ作りを開始。1991年のことだった。まずはヤスリだけを使ってで10本作成した。

その後、ナイフの貸し工房をオープンした人と知り合ったことがきっかけで工房での製作を開始。徐々に腕を磨き、2年後には東京へ進出した。

「JKG(ジャパンナイフギルド)ナイフショー」をはじめ、国内数々のナイフショーに出展し賞を受賞。

ナウシカ的な美しさ。白蝶貝のハンドルがきれい(IXLクリスタルパレス・スポーツマンナイフ 2007年JKGナイフコンテスト大賞 松﨑さんより画像提供)

ナウシカ的な美しさ。白蝶貝のハンドルがきれい(IXLクリスタルパレス・スポーツマンナイフ 2007年JKGナイフコンテスト大賞 松﨑さんより画像提供)

そしてついに2009年には、アメリカのアトランタで開催された「アトランタブレードショウ」で部門別一位、全作品中一位という世界一の称号を得た。

2009年に開催されたアトランタブレードショウの会場写真(松﨑さんより画像提供)

2009年に開催されたアトランタブレードショウの会場写真(松﨑さんより画像提供)

ちなみにブレードショーの審査の基準は国内外関係なく、見た目の美しさや機能、耐久性、持ったときの馴染みやすさなどだ。審査員の方が手に取ってしばらく離さなかったほど、松﨑さんの作品はすごかったようだ。あぁ、わたしも一度さわってみたかった・・。

超マイナーなジャンル、カスタムナイフきっかけで開けた世界はとても広かった。はじめるのに必要なのは設備と時間、そして体力と根性だそうだ。

すごく聞きづらいことを聞いてみる

ここまでお話を聞いても、まだ聞かねばと思っていたことがあった。

「やっぱり、既製品とは違うんですよね。わざわざ作るメリットって・・」と言いかけたあたりでガッハッハと豪快に笑われてしまった。さすがに野暮だった、それが答えだ。

「あるよ。ちゃんと作れば、切れ味も耐久性も市販のものとは全然違う。ちなみに、ウチで使ってる包丁とかは自分で作ったのを使ってますよ」

「それってもう既製品買えなくなっちゃいませんか」

「たまに買うよ。関※2には行くね、『刃物まつり』。なんでこんなに良いのが安いの!?って、この辺で言うところの陶器市※3感覚ですよ」

※2 岐阜県関市は700有余年の歴史を持つ刃物産業の街。

※3 佐世保の三川内、東彼杵郡の波佐見、佐賀の有田は焼きものの産地で大規模な陶器市が恒例行事。

と、自作ナイフを指でつまんでシュッシュッと撫でていた松﨑さんだが、勢いでスパッと指を切ってしまった。

イテテ

イテテ

「あぁぁ、血がー!大丈夫ですか。やっぱり制作に怪我は尽きないです?」

「尽きないですね。けど、切れ味が良すぎるからすぐに治るんだよね。あぁ、でもさすがに手打ち蕎麦作ってたとき、自分で作った蕎麦切り包丁で指切り落としそうになったときは焦ったな。まぁ、スパっと切って血が止まらなくなったら上から瞬間接着剤垂らすんですよ。かさぶたの代わりになるから。3日ぐらい持つよ。がはは」

「キズパワーパッド的なやつですね」※マネしないでください

松﨑さんは三年後には定年予定だ。「そこからは、とことん製作に打ち込む予定です。それまでを楽しみに過ごします」とのことだ。

ふるさと納税と撮影と

松﨑さんのカスタムナイフは、佐世保市のふるさと納税返礼品にもなっており、去年だけでも4本出ている。「まさか出るとは」と、ご本人が一番驚いている。

佐世保市のふるさと納税サイトより引用

佐世保市のふるさと納税サイトより引用

余談だが、ナイフの写真を撮るときは反射があり難しいそうで、松﨑さんは曇りの日を狙って屋外で撮影しているそうだ。

なるほど、まったく写りこみがなく、刃の美しさが最大限に引き出されている。葉っぱはたまたま近くにあったものを調達(JKGナイフコンテスト 鈴木眞メモリアル賞 インプルーブド・ガットフック・フォルダー 松﨑さんより画像提供)

なるほど、まったく写りこみがなく、刃の美しさが最大限に引き出されている。葉っぱはたまたま近くにあったものを調達(JKGナイフコンテスト 鈴木眞メモリアル賞 インプルーブド・ガットフック・フォルダー 松﨑さんより画像提供)

さらに余談だが、飼い猫がとても可愛かったので撮ってもらった。ナイフとは真逆のふわふわした存在にとても癒されました。普段そんなに工房に入ってこないらしいんだけど、たぶん猫好きなわたしがいたからでしょう。違いますかね。

ムギちゃんというそうです

ムギちゃんというそうです

取材協力:松﨑猛さん(MATSUSAKI KNIVES WORK SHOP)

住所:長崎県佐世保市小野町151

TEL:090-8396-9862

サイト:MATSUSAKI KNIVES WORK SHOP

Instagram:Takeshi Matsusaki

なお、松﨑さんは来年2021年開催の「東京フォールディングナイフショー」に出展予定だ。

興味のある方はぜひ足を運んでみてほしい。

参考および引用文献:『Knife Maid Vol.1.5 ナイフメイキングの基本編』(サークル:KNIFE MAID WORKS 発行・著者:提灯じゃっく)