誰もの記憶にある「あのマット」

以前記事で店舗の軒先にあるウェルカムマットを特集したが、マットの中のマットといえばあのトラディショナルな一品、「緑のひし形模様のやつ」である。

これ。友人の家で飼っていたクワガタが脱走し、この下に潜んでいた事があった。

これ。友人の家で飼っていたクワガタが脱走し、この下に潜んでいた事があった。

子供の頃から家や建物の玄関先に誰が敷くともなく敷かれていたあのマット。近年インターネットで話題になり、どうやら和歌山県にルーツがあるらしいという事はわかった。

現在は数社から販売されていて、主だったところでは大阪に拠点を置く環境美化用品メーカー、テラモトの「タンポポマット」、同じく大阪の山崎産業「VCハードマット」、和歌山の家庭用品雑貨・清掃用品メーカーであるジポンの「コンビマット」というのが存在する。

サケ取材でたびたび訪れている標津サーモン科学館で使用しているのは山崎産業のVCハードマット。マットの写真をサクッと送ってくれる水族館はいとありがたし。

サケ取材でたびたび訪れている標津サーモン科学館で使用しているのは山崎産業のVCハードマット。マットの写真をサクッと送ってくれる水族館はいとありがたし。

中でもテラモトとジポンは国内製をうたっており、これはひょっとしたら製造現場を見学できるのではないかと、ルーツといわれている和歌山県にあるジポン社に取材を申し込んでしまった。やったー、行こうぜ和歌山。

大阪からJR紀州路快速に乗る。和歌山入りするときの山越えがアツい。

大阪からJR紀州路快速に乗る。和歌山入りするときの山越えがアツい。

JR和歌山駅、みその商店街の立派なゲート。

JR和歌山駅、みその商店街の立派なゲート。

家庭用品の街で生まれたマット

和歌山駅からきのくに線ことJR紀勢本線で南下し、海南へ。

海南駅。すごく温暖な雰囲気ではないか。

海南駅。すごく温暖な雰囲気ではないか。

海南市およびその隣接地域は国内最大の家庭用品の産地として知られている。

もともとシュロ栽培が盛んで、樹皮を原料にした縄やほうき、たわしなどが生産されていた。シュロは弘法大師が中国より持ち帰ったと言われているがどんだけマルチタスクなんだ弘法大師は。

シュロっていうのはこういうやつです。ぱっと見ヤシ。

シュロっていうのはこういうやつです。ぱっと見ヤシ。

昭和の中頃を境にシュロ生産は衰退したが、代わりに椰子繊維のパームやポリプロピレンといったプラスチック樹脂を加工して製品の幅を拡大し、時代のニーズに合わせて産業を発展させてきた。ロングセラーの泥落としマットが生まれる背景にはこういった土地柄の持つポテンシャルも大きかったのではないか。

働きものの街って感じだねえと思ってたら突然のずぼら焼。なんだか確かめたかったが残念ながら休みだった。(海南出身のプープーテレビ西垣さんによると「今川焼きみたいなやつですよ」との事だった)

働きものの街って感じだねえと思ってたら突然のずぼら焼。なんだか確かめたかったが残念ながら休みだった。(海南出身のプープーテレビ西垣さんによると「今川焼きみたいなやつですよ」との事だった)

琴の浦に足を伸ばせばニッタ(株)創業者の新田長次郎の壮大な別荘庭園「温山荘園」があり、大正時代の擬木とかが見られてすごいけど長くなるからこの話は他でね。もうすでに長いし。

琴の浦に足を伸ばせばニッタ(株)創業者の新田長次郎の壮大な別荘庭園「温山荘園」があり、大正時代の擬木とかが見られてすごいけど長くなるからこの話は他でね。もうすでに長いし。

ジポンの所在地はさらにここから内陸部に車で20分程行った紀美野町というところである。

くすのき公園には近隣を通っていた野上電鉄の廃線まで活躍した車両が展示されている。

くすのき公園には近隣を通っていた野上電鉄の廃線まで活躍した車両が展示されている。

喧騒とは無縁の物静かな路地沿いに「コンビマット」のメーカー、ジポンの社屋および工場が鎮座している。

近くを清流、真国川が流れるのどかな一帯。

近くを清流、真国川が流れるのどかな一帯。

創業は昭和22年、現住所には昭和42年に移転してきたとの事。

創業は昭和22年、現住所には昭和42年に移転してきたとの事。

星空の美しさでは有数の美しい里、紀美野町であえて空には目もくれず、地表に敷かれるマットを鑑賞するのだ。

事務所前にはあのマットが!

事務所前にはあのマットが!

取材に応じてくれたのはジポンの専務取締役で創業家の3代目、寺本正樹(まさき)さんである。

コンビマットと一緒に。

コンビマットと一緒に。

ワイヤーの構造があの見た目を作った

--まず、ジポンという社名なんですけど、これはひょっとして寺本さんの「寺本」と関係ありますか?

「はい、寺(ジ)本(ポン)ですね。しかしこの名前は平成2年に株式会社化した時からのもので、もともとは寺本製作所という名でした」

--寺本といえば、大阪で泥落としマット(タンポポマット)を製造しているのも「テラモト」ですね。

「はい、うちの創業者、つまり私の祖父の兄の系列ですね」

--あー、やっぱり関係があったんですね。

「もともとは昭和元年に祖父と二人の兄でワイヤマットという製品を考案したのが始まりです」

写真右、つまりコンビマットから中のブラシを抜いた状態のものがワイヤマット。

写真右、つまりコンビマットから中のブラシを抜いた状態のものがワイヤマット。

当初はワイヤーだけのマットだったのだ。

「大阪で3兄弟でやっていたのが戦争で和歌山の方に疎開して来ました。戦後長男と次男は大阪や東京に出て、環境美化用品を総合的に扱う会社を作りましたが祖父の正次はこちらに残り、マットを主力とした会社をやってきたという流れです」

--当初ワイヤーだけのマットがあって、そこにブラシを組み合わせたんですか?

「厳密な起源はわからない部分も多いのですが、昔の会社案内や父からの聞き取りによると、まず泥落とし効果を高めるためにパームのブラシを棒状に編んだ『新案マット』を考案しました」

正樹さんが父の2代目、健次郎氏から聞き取った際のメモより。

正樹さんが父の2代目、健次郎氏から聞き取った際のメモより。

復元された新案マットの写真。昔からシュロやパームを使ったタワシ作りがさかんだった地域ならではの発想なのでは?との事※株式会社ジポン提供

復元された新案マットの写真。昔からシュロやパームを使ったタワシ作りがさかんだった地域ならではの発想なのでは?との事※株式会社ジポン提供

--汚れは落ちそうですが、すぐ壊れそうですね......。

「そうですね、それでもともとあったワイヤマットと組み合わせた試行錯誤の中で、今のようにワイヤマットの中にブラシを入れ込む形になりました。」

同じく正樹さんのメモより。ブラシとワイヤーを上下で分けるような案もあった。

同じく正樹さんのメモより。ブラシとワイヤーを上下で分けるような案もあった。

--なるほど、それであのデザインのコンビマットが生まれたんですね。

「あの独特のひし形は先に作られていたワイヤマットの構造上、ブラシを入れ込む角度が限られていたというのが大きいと思います。」

ワイヤー部分を横から見たところ、ワイヤーが絡み合ってブラシが入る余地がない。

ワイヤー部分を横から見たところ、ワイヤーが絡み合ってブラシが入る余地がない。

ななめから見ると……おお!見えるぞ!ブラシ道が。

ななめから見ると……おお!見えるぞ!ブラシ道が。

で、このブラシ道を進んだ軌跡がひし形デザインを作った。

で、このブラシ道を進んだ軌跡がひし形デザインを作った。

昭和に大ブレイク

昔の会社案内の記述ではコンビマットが考案されたのは昭和34年 。改良を加えながら数十件もの専売特許・実用新案や意匠登録を取得とあり、その後、昭和50年ごろにかけて設備を大幅に強化したり、販売会社を設立したりと、かなりの活況を呈していたようだ。

最盛期の写真、詳しい時期は不明だが車に昭和48年に設立した販売会社「テーラ 」のロゴが描かれているのでそのあたりか。コンビマットがいたるところに高く積まれている。

最盛期の写真、詳しい時期は不明だが車に昭和48年に設立した販売会社「テーラ 」のロゴが描かれているのでそのあたりか。コンビマットがいたるところに高く積まれている。

※株式会社ジポン提供

「普通の家庭や学校などの施設に加え、雪国での雪落とし用としての需要もかなりありました。主にアメリカですが海外へ輸出もしていたようです 」

コンビは「混美」

--「コンビマット」という名前はどうして付けられたんですか?

「商標登録は漢字の『混美』でされていたようです。なぜそのようになったかはわかりません。カラーリングも祖父の考案ですが茶色はパーム自体の色で、緑やピンクがなぜあのように入っているのかはわからないですね」

1970年代後半のものと思われるパンフレットには「混美」の文字が。

1970年代後半のものと思われるパンフレットには「混美」の文字が。

「マット界の王者」という威厳に満ち溢れたコピーもいい感じだ。

「私の推測ですがワイヤとブラシのコンビ、そしてそれらの長所が混ざった美しさみたいなのをかけているんじゃないかと」

この頃には「みささマット」という樹脂製マットも販売されていた(今もあります)。

この頃には「みささマット」という樹脂製マットも販売されていた(今もあります)。

「実はコンビマットも一度樹脂で作ったものを出しているんですよ。あんまり売れなかったみたいですが(笑)」

ほんとだ!「ニューコンビマット」昭和54年の「家庭日用品新聞」に掲載された広告。

ほんとだ!「ニューコンビマット」昭和54年の「家庭日用品新聞」に掲載された広告。

--売れなかったんですか。「乱暴に扱っても変形しません」とか書いてあって無敵な感じなのに。

「何でしょうね」

空飛ぶコンビマットガール!

1977年発行のカタログも保管されていた。

おお!なんか飛んでいる!

おお!なんか飛んでいる!

筋斗雲か千夜一夜物語かはたまたモビルスーツ、グフのちょっとした遠出(ドダイ)か。

快活な笑顔のガールがコンビマットに乗って空を飛ぶビジュアルが鮮烈だ。

すごくいいのでアップでどうぞ。ちょっと太陽近いかな。

すごくいいのでアップでどうぞ。ちょっと太陽近いかな。

--イカロスは太陽に近づきすぎて羽が燃えちゃいましたけど、コンビマットはベースがスチールだから大丈夫そうですね。

「めちゃめちゃ熱いと思いますけどね」

コンビマットガールはいろんな広告に登場していた。

コンビマットガールはいろんな広告に登場していた。

製造現場へGO

いよいよコンビマットを製造する現場へ。

「ここがパームのブラシを加工するところですね」

もっさもっさした毛が積まれている。

もっさもっさした毛が積まれている。

「パーム(ヤシの繊維)は入荷時は硬くて加工できないので水に2~3日浸して柔らかくする必要があります」

仕入れたてのパーム(壊れかけのレディオっぽく)。すごい、妖怪毛羽毛現(けうけげん)ではないか。

仕入れたてのパーム(壊れかけのレディオっぽく)。すごい、妖怪毛羽毛現(けうけげん)ではないか。

浸して柔らかくした後に一本一本になるまでほぐさねばならない。なんかゾンビが自分の髪の毛むしったみたいな発色になってしまった……。

浸して柔らかくした後に一本一本になるまでほぐさねばならない。なんかゾンビが自分の髪の毛むしったみたいな発色になってしまった……。

「ここから棒状のブラシに加工します」

切りそろえたパームをワイヤーではさみ、ねじって棒状にする。まさにタワシ作り。

切りそろえたパームをワイヤーではさみ、ねじって棒状にする。まさにタワシ作り。

「さらにこれを乾燥させる必要があります」

丸1日〜2日ほど乾燥させる。結構かかるなー。

丸1日〜2日ほど乾燥させる。結構かかるなー。

「これでやっと使えるようになるのですが、その前に検品してブラシの密度が薄いところなどを取り除きます」

こういうところとか。

こういうところとか。

--むう、だいぶ手間がかかるんですね。

「天然の素材ですからね。ただ、泥落としのきめ細かさや強度などを求めるとやはりパームという選択肢になってくる。もう50年以上この製法を続けていますが今では加工しやすい樹脂が主流となって国内でパームを使用しているのはうちだけになってしまいました」

グリーンやピンクのブラシはPP(ポリプロピレン)製、やり方はほぼ同じだがこちらはかなり加工しやすい。

グリーンやピンクのブラシはPP(ポリプロピレン)製、やり方はほぼ同じだがこちらはかなり加工しやすい。

ジポンブランドの見どころは「角」

タワシが見えてきた、それではベースとなるワイヤマット作りを見てみよう。

「ブラシのパームと、もうひとつ、コンビマットの大きな特長は角にあります。」

--角、というと隅っこですか。

「はい、四隅がきちっと直角になっています。固定する金具にスリット(切れ目)を入れて直角に曲げています。」

このスリット(切れ目)がポイント。これのおかげで強度を保ったまま直角に曲げる事ができる。

このスリット(切れ目)がポイント。これのおかげで強度を保ったまま直角に曲げる事ができる。

確かに他社製のにはない!

確かに他社製のにはない!

「見た目で一番コンビマットを見分けやすいのがこの角のあしらいになります。スリットを入れているのはコンビマットだけです」

--街でマットを見かけたらまず角を見たらいいんですね(何が)。これもやはり一手間かかるわけですよね。

「はい。型で抜いて作らなければいけないので。材料の取り都合も悪くなります。」

型抜きしてスリットをつけるので、ひとつ作るたびにプラモデルのライナー的なゴミが発生する。

型抜きしてスリットをつけるので、ひとつ作るたびにプラモデルのライナー的なゴミが発生する。

下手な絵を擬音でごまかしてみたがこういうことです。

下手な絵を擬音でごまかしてみたがこういうことです。

とにかく人の手がかかる

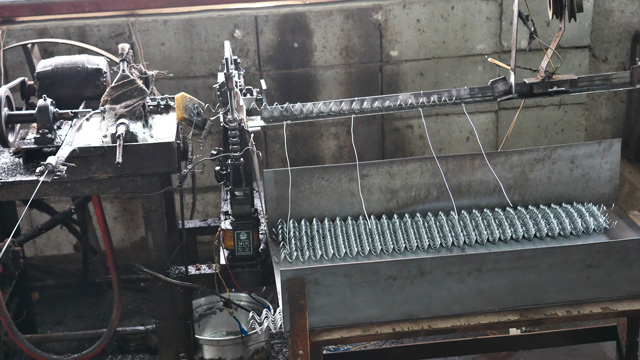

「ワイヤーは機械で螺旋状に加工します」

まっすぐのワイヤーを機械に通すと螺旋状になって次々と出てくる。

まっすぐのワイヤーを機械に通すと螺旋状になって次々と出てくる。

--頭の悪い感想であれですけど、なんかずっと見ていられますね。

ワイヤーをマット状に組み上げるのは人の手だ。

一本一本、編み上げていくように組み立てていく。

一本一本、編み上げていくように組み立てていく。

編み上がったマットがこちら。

編み上がったマットがこちら。

「で、ブラシをマットの中に入れ込むんですが、これもひとつひとつ人の手で行われます」

斜めのラインにブラシをひとつひとつ押し込んでいく。俺がやったら絶対一列ずれてアウトレットモール行きだなと思った。

斜めのラインにブラシをひとつひとつ押し込んでいく。俺がやったら絶対一列ずれてアウトレットモール行きだなと思った。

重なるとまた美しい。縁起のいい和菓子みたいだ。

重なるとまた美しい。縁起のいい和菓子みたいだ。

--だいぶ形が見えてきましたね。

「はい、仕上げに縁をプレスでつけます。もともとワイヤマットは縁なしだったのですがこのように縁をつけて強度を上げる工夫がされました」

鉄板を曲げて丸くしたフレームを取り付け、四辺と四隅をガチャンコンとプレス。

鉄板を曲げて丸くしたフレームを取り付け、四辺と四隅をガチャンコンとプレス。

やっとできたー!で、冒頭の写真を撮ったのだった。

やっとできたー!で、冒頭の写真を撮ったのだった。

一連の作業を動画でどうぞ。NHK「小さな旅」のテーマ曲を脳内で流してね。

よく考えたら新品の泥落としマットを間近で見るのは初めてだ。毛という毛がパリッと立っていて引っかかりがすごい。ガールが乗って飛行してもすべりにくそうだ。

ボリューム感のあるブラシがこんもりしてかわいい。掛川の茶畑のようだ。

ボリューム感のあるブラシがこんもりしてかわいい。掛川の茶畑のようだ。

「最近は海外製の安価な製品が入って来てなかなか大変ですが、うちとしては地面というハードな環境で快適に使っていただくにはこのクオリティが必要と考えているので手間はかかってもそこはこだわっていきたいです」

長く使ってブラシがへこんできたら裏返して使うといいそうだ。

長く使ってブラシがへこんできたら裏返して使うといいそうだ。

取材の帰りに和歌山駅近くのビルで随分と使い込まれたマットを見つけた。

床と同化しかけているな。

床と同化しかけているな。

角を見るとスリットが!コンビマットだ!

角を見るとスリットが!コンビマットだ!

だいぶガタがきていたが、角は立派に直角だった。これからも各地から人が運んで来た泥を取り込みながら、2000年ぐらいねばって立派なオーパーツになってほしい。