JR八王子駅

JR八王子駅

朝9時、JR八王子駅に仲間とともに集合した。スリバチと呼んでいる地形散歩好きの仲間だ。

この先、ぼくが知らなかっただけで八王子っ子にとっては常識と思われることを驚きとともに紹介したいのだが、この時点ですでに1つ驚いたことがある。

八王子の知識その1:

京王線は、東京と八王子を結ぶから「京王」

京王線の王って八王子の王だったのか! 今日はJRで来たがそんなことであれば京王電鉄に敬意を評して京王八王子駅に降りるべきであった。

今回、案内してくださる方が中野上町というところで待っておられるというので、まずはそこまで歩いていく。

西放射線ユーロード

西放射線ユーロード

駅前に整備された広い道は歩行者専用だった。うらやましい。もともと宿場町だったということで、この先を北西にまっすぐ行くと甲州街道がある。

さらにその先にあるのが浅川だ。

甲州街道と浅川を含む八王子の地理はこの先の話でも重要なのだが、それについては改めて紹介したい。

新町とよばれた遊郭跡や浅川の台風19号の被害などを見学しながら中野上町にたどり着くと、今回の主役である奥田さんが待っていた。

奥田博伸さんと原島織物工場

奥田博伸さんと原島織物工場

奥田さんとは誰か、原島織物工場とはなにか、について説明する前にまずは工場の中を案内していただいた際のようすを見てもらいたい。すごかったのだ。

原島織物工場は、八王子で織物を生産していた工場だ。しかし今は廃業し、工場は使われていない。

案内してくれた奥田さんは、じつはこの工場の関係者ではなく、奥田染工場という、主に布のシルクスクリーンプリントを手がけている会社の社長さんである。われわれ街歩き好きが八王子に行きたいと言ったところ、それではといろいろ話を通してくれたのだ。

最初にここを見せていただいたことで、かつて八王子が織物の街であったこと、そして今はそうではなくなりつつあるということがよく分かった。

八王子は織物の街だった

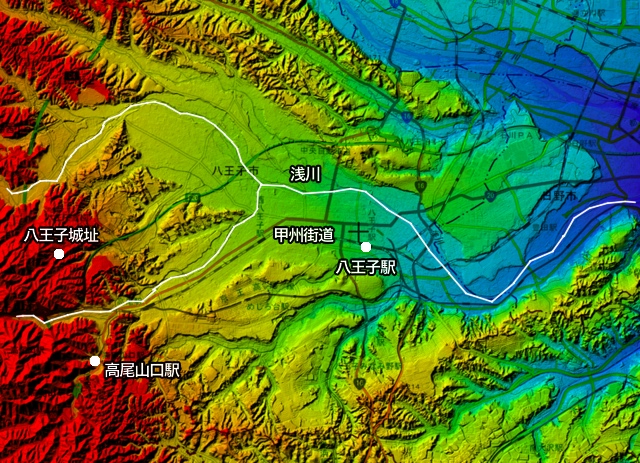

改めて八王子の地図を見てみる。

地理院地図に加筆

地理院地図に加筆

標高が高いほど赤く書いてある。八王子は西に山を背負い、浅川が削った低地に広がる街だということがわかる。甲州街道と書いたすぐ上を左右に走るのが甲州街道。浅川は白い線で描いた。まさに「浅川」という文字があるあたりが今回の舞台である中野上町だ。

八王子は山がちの扇状地で、田んぼに適した地が少なかったため、桑を植えて養蚕や機織りをしたという。奥田さんによると、実はそのような状況は関東地方の山ぎわでは一般に見られるという。

「関東平野の主な絹・織物産地」 当日見せていただいた奥田さんの資料より

「関東平野の主な絹・織物産地」 当日見せていただいた奥田さんの資料より

たしかに富岡製糸場も群馬の山ぎわだし、結城もそうだ。なかでも桐生は今でも文化的に織物が残っていて、西の西陣、東の桐生と言われているそうだ。

そんな関東の山際で作られた織物が街道を通っていったん八王子に集まり、そこから主に横浜に運ばれ、海外へ輸出された。

(上の資料に加筆)

(上の資料に加筆)

特に八王子から横浜へと絹が運ばれた道は「絹の道」といわれていたそうだ。その後に横浜鉄道(いまのJR横浜線)が生糸輸送などを目的として開通し、絹の道はそちらに移っていった。横浜線ってそういうことだったのか。

八王子の知識その2:

JR横浜線はもともとシルクロードだった

改めて原島織物工場をみる

その話をふまえて改めて原島織物工場を見てみよう。

左側はいわゆるのこぎり屋根になっている。北側にだけ窓があるので1日を通して光が安定するというやつだ。右側の三角屋根は従業員のための部屋になっている。

中のようすを教えてくれる奥田さん。

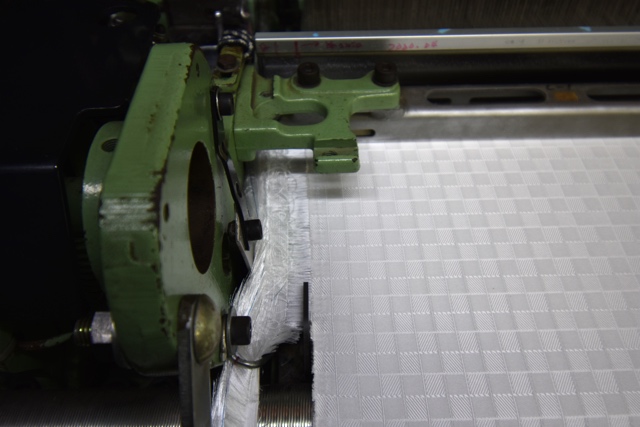

これが織機(しょっき)。もう10年以上時が止まっているそうだ。

シャトルと呼ばれる部品。このなかにヨコ糸を巻いておき、シャトルごとタテ糸の間を行ったり来たりすることで、布が織られていく。これを使う織機はシャトル織機という。相当古いタイプだが、逆にこれでしか織れないものもあるそうだ。

なお、タテ糸ヨコ糸は本来は経糸緯糸と書きますが、この記事では簡単のためカタカナ表記で通します。

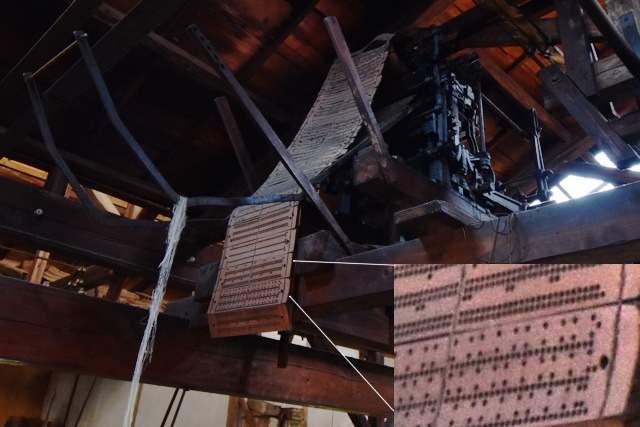

天井から下がっているものは紙に一定のパターンで穴を開けたもので、紋紙(もんがみ)という。右下にパターンを拡大してある。

この穴を機械が読み取り、タテ糸一本ずつがそのつど上にいくか下にいくかを操作する。それによって柄を織ることができるのだという。発明者の名前をとってジャカード織機という。紋紙はコンピューターのパンチカードの原型となったようだ。

奥は従業員のための部屋がいくつも用意されている。ここで寝泊まりしたそうだ。若い女性が多く、女工と呼ばれていた。

1人で1台かそれ以上を担当していたという。機械もシャトル織機、レピア織機、ジャカード織機など各種あり、織り機以外にも縦糸を整理する整経機などいろいろな機械があるそうだ。とにかく大変だったに違いない。

「ツダコマ」とある

「ツダコマ」とある

自動織機といえば豊田しか知らなかったが、実際はまったくそんなことはなく、さまざまな織機メーカーがあったそうだ。この機械は「ツダコマ」とある。現在も石川県に津田駒工業というメーカーがあるので、そこに違いない。

原島さんご夫妻。奥様はもともとここで女工として働いていたそうだ。

じつはこの工場は近く取り壊しになることが決まっている。この地域で区画整理が進んでいることの影響だそうだ。「時代の流れだからね」と原島さんはしきりに言っていた。

古民家を改修した活動拠点

原島織物工場を見てすごいすごい言ってたわれわれだが、取り壊しと聞いて意気消沈した。しかし下を向くばかりではない。つぎに向かうのはそんななかで新たに作られた拠点である。

八王子にも大規模な空襲があり、古くからの家や工場はほとんど焼けてしまったそうだ。最初に見た浅川にも多くの人が逃れようとしたが大勢犠牲になった。

それでもこのあたりには被害を受けなかった家がいくつか残っており、そういう古民家を改修してものづくりの拠点にしたのだそうだ。

ここがそう。「つくるのいえ」だ。

これはニットを編む機械。操作しているのは「つくるのいえ」館長の大原さんだ。

居間に吊り下げられている綿花。初めて見た!

綿花のタネをとるのは素手だと大変で、こういう機械を使うそうだ。実演してくれているのは同じく大原さん。

綿花を挟んでみにょーんと押し出すと、綿が出てきた!

とれた綿(左)と、タネ(右)。こんな世界だったのか。

「お昼ごはんにしましょう」と言ってカレーを作ってくださった。すごいおいしそう。ただの地形散歩好きの仲間たちとして押しかけているだけなのに、ここまでしてもらっちゃっていいのかと思いながらいただく。食べ過ぎた。

現役の織物工場、岡村織物

八王子にはまだ稼働している織物工場がある。そのうち1つを案内していただけるという。

それがここ、岡村織物だ。

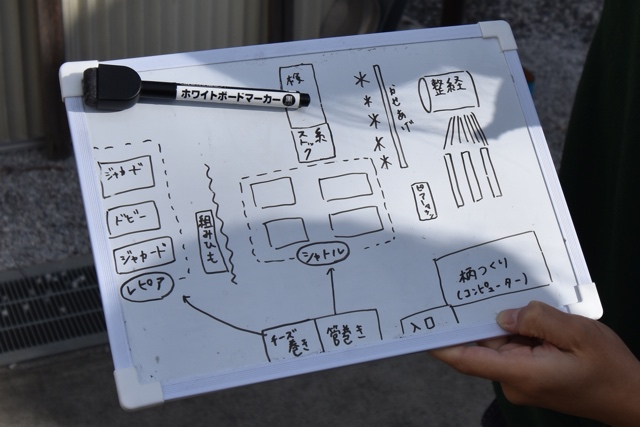

大原さんが工場内部の見取り図を書いてくれていた。分かりやすい。

柄に合わせてあらかじめタテ糸(経糸)を並べておく整経機が右上。すでに見たシャトル織機、ジャカード織機の他、ドビー、レピアとまだ見たことない織機もある。さっそく中を見学させていただく。なお工場主の岡村さんは写真NGのためお顔は写っておりません。

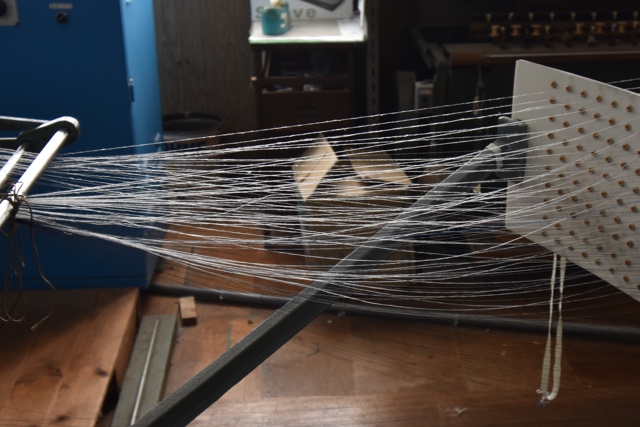

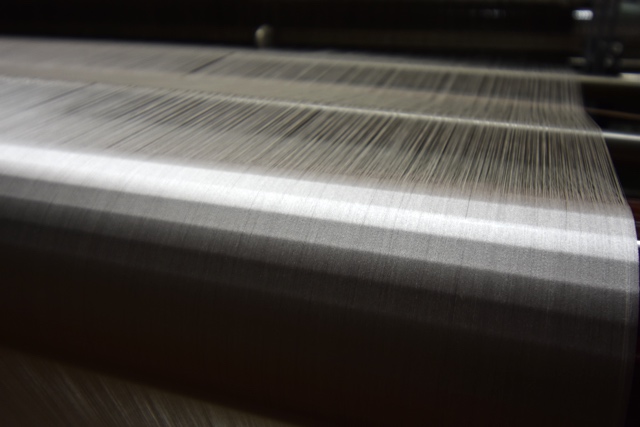

まずこれが整経機につながるタテ糸だ。とにかく規模がすごい。理解を超えているが、ここからどうにかしてタテ糸が繰り出されていくのだろう。

さっきのタテ糸たちが集約されて、織り機へつながっていく。

ヨコ糸を巻いているところ。

説明する岡村さん。スマートフォンを腕につけているところが職人を感じさせる。

現役のシャトル織機。実際にすこし動かしていただいたが、ものすごい速さでシャトルが右へ左へガシン!ガシン!と往復する。

シャトルの先端の恐ろしい鋭さよ。タテ糸のなかをかいくぐっていくので、ひっかからないように尖っていると言っていた。もはや武器。

これは紋紙(パンチカード)をつくる機械で、パンチングマシーンという。鍵盤のようなところのキーを押すと下にある紋紙に穴があくのだが、つくりたい柄のためにはどのキーを押すべきがその上の紙に書かれている。ピアノでいう楽譜と鍵盤の関係だ。

レピア織機。レピア(剣)とよばれる小さいクリップのような機械が、ヨコ糸をつかんで一方の端から真ん中まで運び、それを受け取った別のレピアが真ん中から反対の端まで運ぶ、ということを繰り返す。

シャトルも武器のようだったが、レピアも剣のように鋭いのだろう。

手織りやシャトル織機と違って折り返さないので、端っこにはふさふさな耳ができる。

それにしてもきれいだ。しげしげと見つめる。

岡村さんにお礼をして退出する。八王子とはこんな街だったのかと思う。

奥田染工場

最後は奥田さんの工場へ。奥田染工場は、いまの奥田さんで4代目だそうだ。

外観はこんなふうだ。

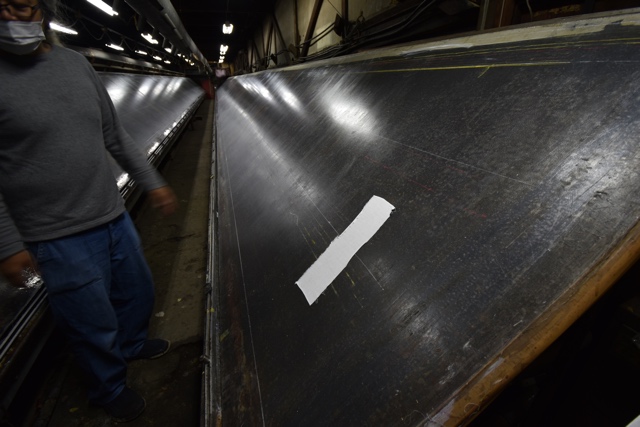

そして内観。奥まで続くのは鉄の板だ。ここに布をおいて、シルクスクリーンプリントをする。手前に小さな布切れを置いてくれているが、こんなふうにペタっとつく。

シルクスクリーン。細かい穴が空いているところだけ染料が通過するようになっている。なおこのデザインは学生さんによるもの。奥田さんの工場ではかねてから学生や若手のデザイナーの受け入れをしているそうだ。

実際に今日の見学会に同行されていた成瀬さんという方も元は多摩美術大学の学生で、奥田さんのところで作品を作っている。

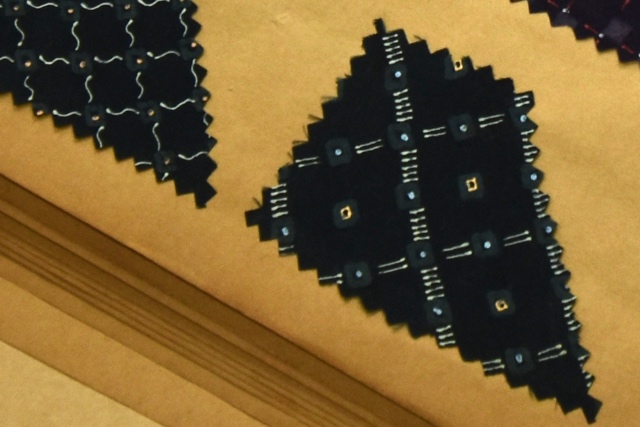

これは「餅粉と糠の糊で防染して間に色を染める」という技法で染めた自作マスクだそうだ。きれい!

染料と顔料の部屋。ありとあらゆる種類がある。研究室っぽい。

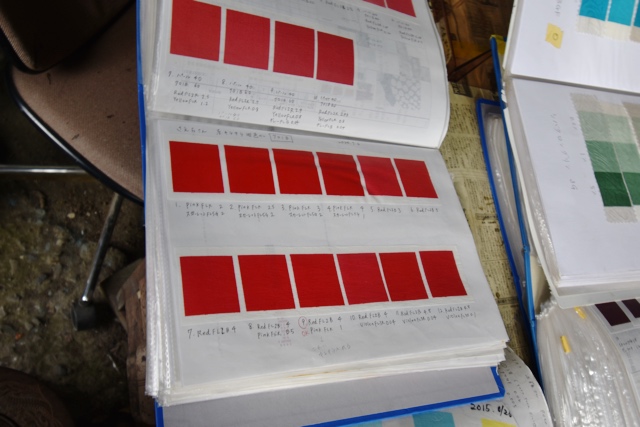

いろんな布にいろんな色を塗った色見本。ここから1つの赤を選ぶ。色のプロの世界ってこんななのかと驚いた。言われてみれば確かに違うように見えるけど、あまりにも微妙な差だ。

八王子はネクタイの生産日本一だったそうだ。これは先代の残したネクタイの柄見本。

よく見るとなんと手書き!

世界は地続きだった

帰宅して、しばらく織物のことを考えた。話を聞いてなんとなく分かったつもりになっていたが、一度とことん小規模に手を動かして実感するのが早いだろうと思って、おもちゃの織り機を買ってみた。

「プチおりき」対象年齢6歳以上

「プチおりき」対象年齢6歳以上

これはシャトル織機のすごい小規模なやつだ。いま赤いシャトルに赤いヨコ糸が巻きつけてあって、白いタテ糸の間を通っている。

シャトルを手で通したあと、奥にある綜絖(そうこう)という部品を倒す。いまタテ糸は左から奇数番目は低く、偶数番目は高い状態になっているが、綜絖を操作することでこれが巧妙に逆転するのだ。それにより折り返したときにヨコ糸がほどけず固定される。

すごい基本的なことを言ってると思いますがぼくは心底感心しました。

なんとか最後まで織り上げてコースターにしてみた。下手だが、これで世界がつながったような気がした。布は誰かが作ったものだという、むちゃくちゃ当たり前のことを実感した。

まとめ

ぼくは八王子を知らなかった。それがわかった。

八王子は土地に価値が生まれてしまったということを奥田さんが言っていた。より価値のあるものが生まれればそちらに転換していくのは自然の流れだ。逆に、織物の価値が高い地域ではそれが残る。八王子の都心への距離があまりにも微妙だということだろうか。

とりあえずぼくは素晴らしいものを見て、おもちゃの織り機を買うぐらいには影響された。奥田さん、大原さん、みなさん、ありがとうございました。

その後、違う色の毛糸も買った

その後、違う色の毛糸も買った

協力:

原島織物

つくるのいえ https://1920041.com/

岡村織物

奥田染工場 https://okudaprint.com/

野口染物店(藍染のようすを見せていただいたのですが、字数の都合で取り上げられませんでした。すみません・・)