ようやく川海苔とのご対面

川をずんずん上っていき、明らかにこれ以上は登れないという小さな滝までやってきた。どうやらここが目的の場所らしい。

連れてきていただいた方によると、こんな山の中なのにもう誰かに採られた後らしく、残念ながら川海苔はちょっとしか残っていないということだが、川を覗いていてみると、なるほど今まで川では見たことのない濃い緑色をした藻が生えている。

なんでも川海苔というのは、水温が一年を通して低い、弱アルカリ性の水域にしか生えないそうで、石灰岩などが露出している渓流などにしか見られないそうだ。なんだかRPGゲームのキーアイテムっぽい設定である。

これは海でよく見るアオサではないだろうか

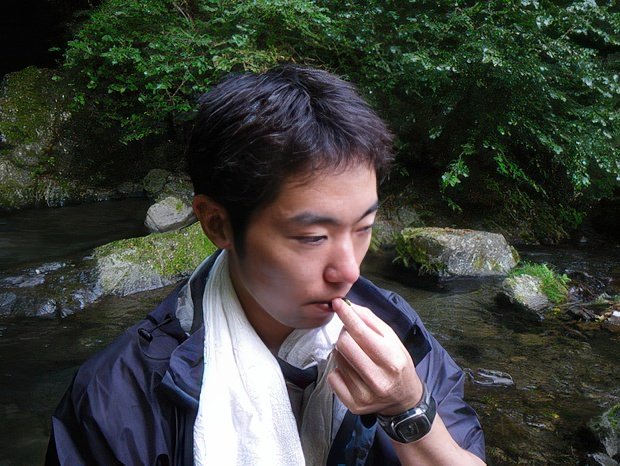

苦労してたどり着いた川海苔を、つまんでじっくりと観察する。

海苔というくらいだから海で採ったあの海苔と同じような柔らかいフサフサしたものだと思っていたら、煮込んだセロハンみたいな質感。なんだか見覚えがある。

思い出した。この藻、確かに川では見たことはないのだけれど、海にいけばいくらでも見ることができるアオサという海藻にそっくりなのだ。

とりあえず食べてみる

川に手を突っ込んだまま、しばし動揺が収まるのを待つ。

外見こそはアオサに似ているが、海に生えるアオサと川に生える川海苔だ。きっと味は違うはずさと信じ、そのまま少し食べてみる。

川海苔は、塩辛くないアオサの味がした。

淡水で育った川海苔は、海で育ったアオサのような塩辛さはないものの、食感、風味はまだ若いアオサにとても近い。えぐみのなさや柔らかさがアオサよりも上等だと思うが、それはここまで来るのに苦労したからそう感じるだけかもしれない。

連れてきてくれた方に、「アオサみたいですね」と正直な感想を伝えると、「うん、まあ川のアオサだよね」と、当たり前のようにいわれた。

たとえ話をしてみます

さっきからアオサと川海苔を比較して書いていますが、アオサ自体がどんな味なのかよくわからない人のほうが多いということにようやく気がついたので、以下わかりやすいたとえ話にチャレンジします。

川海苔はとても珍しい海藻(海じゃなくても海藻っていうんですかね)ではあるのだが、その珍しさの方向性はパンダのような一般性をもった珍しさではなく、「エジプトで出会った柴犬」とか、「水族館にフナがいた」とか、「自転車乗ったお相撲さんがドンキホーテに買い物へいく」みたいな、ギャップによる珍しさのような気がする。

もちろん川海苔とアオサは分類上違う植物なのだろうけれど、川に生えれば川海苔、海に生えればアオサなだけな気がする。昔話でいうとテレスコとステレンキョウみたいな。

たとえ話って難しいですね。

まあ味や姿がアオサに似ているとしても、せっかくたどり着いた川海苔なので、ちょっとだけ持ち帰ってみることにする。