先日の記事はこれだ。「道路を方角ごとに塗り分けると、その街のでき方がわかる」

道路の方角が分かりやすいように塗り分けると、街の地形や歴史が見えて面白い、というような内容だ。

その後、そういう地図を描くウェブサイト(http://road.tiny-app.net/)を公開したところ、いろいろな方が地図を作ってくださった(https://togetter.com/li/1578847)。

今回はこれらの地図を見ていきたい。メンバーは以下の4人。

鑑賞する会のメンバー(敬称略)

西村さんと三土はいつものメンバーだが、今回は、永太郎さんとジオ鹿さんという地理の専門家をお呼びした。われわれ素人とは違う視点でも見てくれるはずだ。

(なお、本記事の地図は OpenStreetMap のデータをもとに作図したものです)

ソウル市内の、そこだけ角度の違う道の謎

事前に一人ずつ、気になる地図を用意してもらってきた。西村さんが持ってきたのは海外の地図だ。

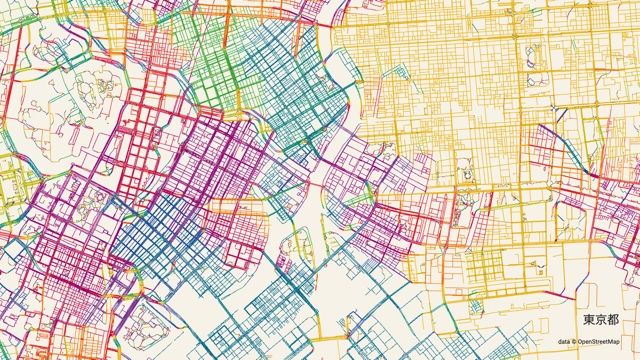

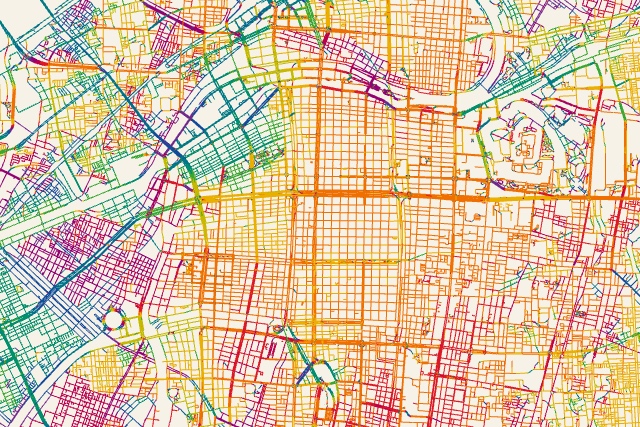

どこだか分かりますでしょうか。

右下にハングルが見えているのがヒントだ。

西村「ソウルの江南(カンナム)のところです」

三土「あー、カンナムスタイルのカンナムですね」

西村「中に角度の違う道がポツポツあるじゃないですか。島みたいに、これなんでかなーとおもって」

ここだけ道の角度が違っている(赤い)ことが気になるようだ。たしかに。

西村「ソウルは漢江の北側がもともとの町なんですけど、朝鮮戦争で北朝鮮から攻められても大丈夫なように、川の南側を発展させたんですね。こないだ、パラサイトって映画やってましたけど、舞台になった町がまさにカンナムなんですね。貧困層と富裕層が接近して暮らしてる。」

ジオ鹿「島のところ、都市計画的にわざとなんですかね? 自然発生的では無さそうですが」

西村「角度が違うところだけ古くからの集落があったのかなとおもって昔のソウルの地図探すんですけど、なかなかないんですよね」

永太郎「韓国版のストリートビューで見てみたんですが、結構ビルの多いところっぽいです」

永太郎さんが知らないツールを駆使しはじめた。そんなものがあったのか。

永太郎「黄色で強調したあたりに高低差があって、それに沿うように道ができているっぽい?」

ジオ鹿「そこはかとなく、谷が見える!」

西村「これ、純粋に地形が原因なんですかね」

ジオ鹿「尾根谷に合わせている感じがします」

西村「あ、地形かー」

永太郎「小さい丘がいくつかあるように見えます。そういえば、旧集落って微高地にあるようなイメージがあります」

ジオ鹿「たしかに」

西村「漢江の南側は川が氾濫すると水につかってたらしいので、集落は高いところにあったのかもしれないですね」

ジオ鹿「ただ、川の太さの割に尾根谷が入り組んでいるのが日本の沖積低地(ちゅうせきていち)における微高地と違う印象も感じますね。どちらかというと台地ぽいような・・・」

というわけで、ソウルの謎は地形に由来するようだ。一人だと分からないことをみんなで解明するのは楽しい。

カンナムには一部だけ方角の違う道があり、たぶん尾根と谷の方角に合わせてある。

大阪の、気になる道の謎

永太郎「私からはこれを」

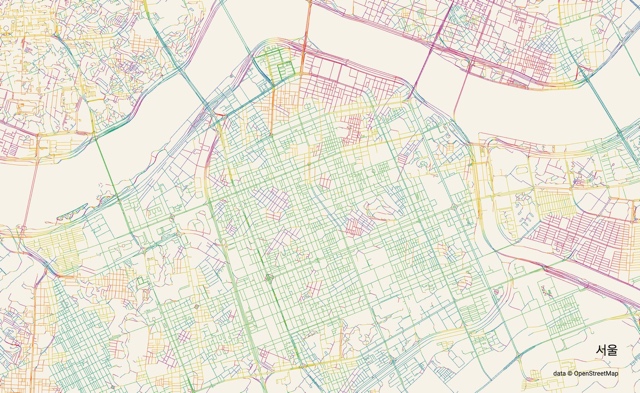

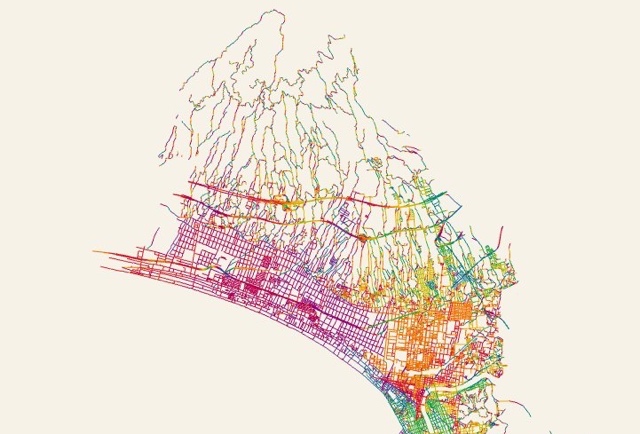

西村「大阪だ」

ジオ鹿「埋立地がすごくかっこいい」

西村「大阪、黄色多くないですか」

大阪は黄色い。この地図では、それは道路がほぼ東西南北を向いているということ意味している。

永太郎「これ、気になりませんか」

青く囲った中だけ色が違う。つまり道の方角が一筋だけ周りとちがっている。

ジオ鹿さん「そこ、川ですか? 旧河道?」

西村「なんだっけ、川ですよねそれ。大和川? 付け替えしたやつ」

永太郎「大和川の旧河道が浮かび上がってるんですよね」」

三土「へーーー」

永太郎「参考画像です」

西村「すごいなー」

三土「旧河道こんなイメージですか?」

永太郎「そんな感じです!実際はもっとたくさんの支流があるようですが、この地図だと目立ちませんね」

もともとは大和川というのが大阪の中心部に向けて流れていた。1700年ごろにその流れを変えて新大和川(上の図だと青い部分のすぐ下を左右に流れてる)を作ったということのようだ。

永太郎「たぶん他にも見どころたくさんあると思うのであげていただければと」

永太郎さんはむちゃくちゃ詳しい人なんだけど、知識を押し付けるタイプではない。

ジオ鹿「大阪市の東側が一直線に市街地が終わっている感じ良いですね」

西村「生駒山地って、ほんとうに急に高くなるんですね」

永太郎「東側は生駒山の急斜面ですね。東西からの圧力で押し上げられた褶曲山地です」

西村「そう、こないだ、バイクで峠越えたんですよ! 大阪側から奈良に、バイクがもうゼイゼイ言ってました」

永太郎「いいですね!暗峠(くらがりとうげ)!」

ジオ鹿「地形が都市の形を きめると言っても過言じゃない感じよいですね」

永太郎「あとは埋め立て地のスケルトンな感じもかっこいいなと。旧河道が浮かび上がるのも背景が黄色で統一されているからだなーと思いました」

ジオ鹿「大阪城東側の黄色範囲の境界が城下町?合ってます?」

永太郎「旧市街はこのへんです」

ジオ鹿「あーやっぱり」

右上のくるくるは大阪城で、上町台地という細長い台地の北の端にある。その台地が道路の向きに影響を与えているかが気になる。

永太郎「紫がちょうど台地の傾きに沿っていそうです」

ジオ鹿「おーーーなるほど」

低地にある旧市街地の道路は東西南北ぴったり(=黄色)、台地の上は地形に合わせた向き、ということになりそうだ。

大阪のまとめ:

基本は東西南北だが、川の旧流路に沿った向きに道路が残っている。台地の上の道路もちょっと傾いている。

静岡の、傾斜が見える道

つぎはジオ鹿さんの気になる地図。

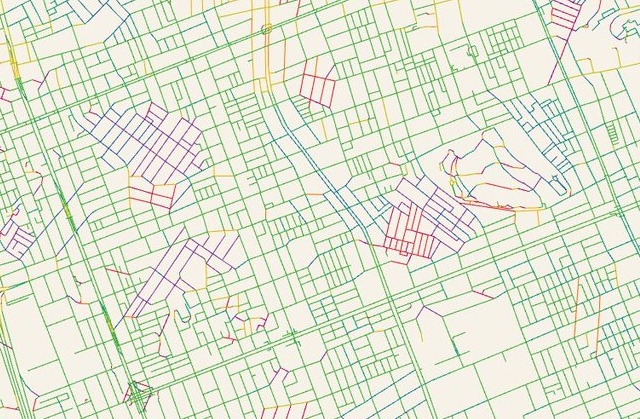

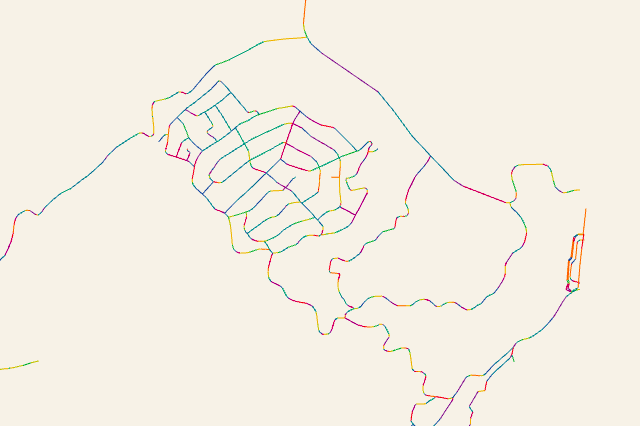

ジオ鹿「富士山麓の街、面白いなと感じまして」

音羽さんという方のツイートだ。たとえば富士市はこんなふう。

永太郎「傾斜が見えますね!」

西村「傾斜がみえるのふしぎですよねほんと。」

三土「あ、そうかこれ道でしたね」

傾斜が見えるというのはたとえば沼津のここらへんとかだろうか。

下半分が街のグリッドを表しているのに、上半分はなんだか尾根筋、谷筋を表した線かのようだ。ただ道路を描いているだけなのに。

西村「たしか、沼津は北部と南部のくびれてるところに、放水路の出口があるんですよね」

永太郎「それは知りませんでした!」

ジオ鹿「放水路こんな場所なんですね」

西村「山を切って川を通した。昔の狩野川台風のあとに作ったやつだったかな」

ジオ鹿「三島市最北端のこの形なんだろうと思ったら芦ノ湖近くの別荘地でした」

永太郎「別荘地はこういうかたちになるんですね」

静岡のまとめ:

道路なのになぜか傾斜が見えるし、別荘地はくるくるになる。

他の方がつくった地図を鑑賞する

最後のジオ鹿さんの例のように、他の方のツイートされた地図で気になったものを一人ずつあげたもらった。まずは西村さんから。

西村「扇状地の道路、きれいだなーとおもって」

道路を方角ごとに塗り分けるサイト https://t.co/smJr3e9Y3s 、とても面白い。青梅周辺の扇状地や黒部川扇状地。 pic.twitter.com/tcxtc7Gnel

— 齋藤 仁/Saito Hitoshi (@GinHS) August 14, 2020

永太郎「扇状地!!」

ジオ鹿「おおおお扇状地を感じる!」

斎藤仁さんという、地理の研究者の方のツイートだ。一枚ずつ画像を切り出して紹介するとこう。

西村「山梨の扇状地もさがしたんですけど、そこはそんなでもなかった」

ジオ鹿「都市化×扇状地じゃないと道に出ないんですよねきっと。なので青梅が絶妙なバランスなんですよね!」

小学校で扇状地を習ったときはピンと来てなかったけど、いまは分かる気がする。扇状地はきれいだ。そして道路も扇状に広がってるんですね。

永太郎「私はこちらで」

すでに指摘されているサンフランシスコ中心部の地形が見えない格子状の道路。サンフランシスコ到着前に見える景色はいつも印象的。

— 齋藤 仁/Saito Hitoshi (@GinHS) August 15, 2020

方角による道路の塗り分け: https://t.co/smJr3e9Y3s pic.twitter.com/QZNxAMDtr3

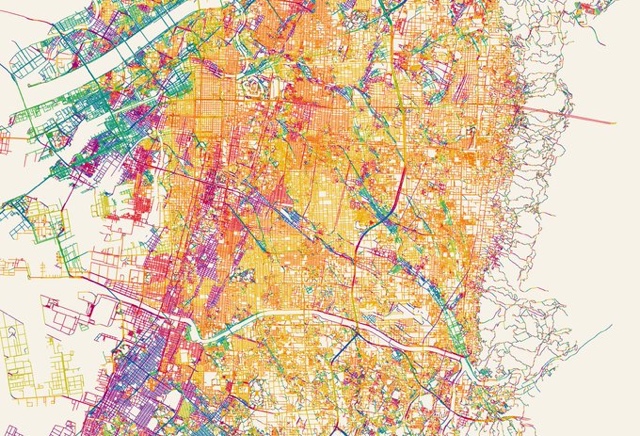

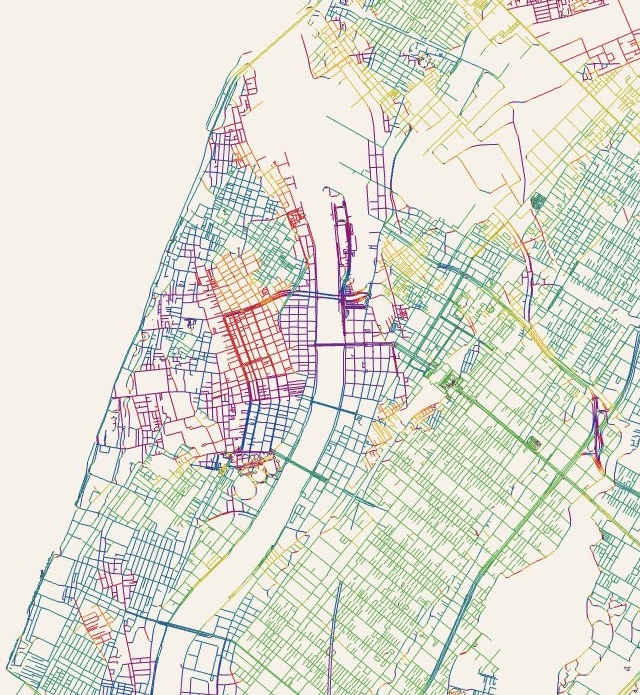

地図そのものはこうだ。

西村「これも斎藤先生の」

ジオ鹿「ブロックがすごくしっかりしていますね」

永太郎「

・グリッド

・曲線のニュータウン

・耕地のモザイク

と、要素が詰まってて素晴らしいなと」

西村「地図帳の凡例の「全部つまった地形」みたいですね」

永太郎「たしかに!笑 色分け地図の凡例だ」

三土「サンフランシスコは真ん中だけはさすがに地形に負けたんですかね」

永太郎「地形との闘いを感じますね」

ジオ鹿「でも、真ん中の高いところ、高級住宅街ぽさも感じるのである意味勝ちなのかも」

三土「あー、あえて」

永太郎「なるほど笑」

永太郎「航空写真のここ、建物の向きで日当たりが変わってるのが面白いです」

三土「青い部分は橋の方位に合わせてある?」

ジオ鹿「橋の向きすごいしっかりしてる!!! その地域にとって、その橋ががだいぶ重要な感じがしますね!」

永太郎「黄色がスペイン植民地時代のもともとの区画で、青色は後から開発された区画だそうです。青と黄色の境界の道がマーケットストリートというそうです」

マーケットストリートは1840年代に作られた道のようだ。ということはマーケットストリートを含む青い部分の道の方角が先で、橋に合わせたというわけではなさそうだ。

最後はジオ鹿さんの選んだツイート。

地図そのものを切り出すとこんなふうだ。

三土「おおお、これはきれいすぎる」

西村「これ私も気になってた」

ジオ鹿「この区割りから、河川との戦いながら、上手く区割りしているのが読み取れるので、非常に興味深いです。」

永太郎「耕地整理の結果ですかね」

西村「これって、田んぼなんですよね、パッチワークみたいになってるの」

ジオ鹿「基本は全部タンボのはずです!」

永太郎「やっぱり都市のグリッドと耕地のグリッドはスケールが違うんですね。向きがバラバラなのが不思議です。」

ジオ鹿「ここ、新潟市の中心なんですが、信濃川沿いに道ができている感じが最高に好きです」

永太郎「旧市街もいいですね、古町でしたっけ」

ジオ鹿「信濃川左岸側が古町・本町ですね」

真ん中で赤や紫になっているのが旧市街だ。

三土「これ新潟の空撮です。『街角図鑑 街と境界編』のために撮りました」(そういう本を最近出しました)

ジオ鹿「耕地整理すごいですね・・・」

永太郎「耕地整理にも色々形式があるらしく、見分けられると楽しそう」

上の新潟の写真は圃場(ほじょう)整備された田んぼの例だ。永太郎さんの言う通り、耕地整理や圃場整備での形式や区画の大きさはいろいろ違っていて、上の図は一例にすぎない。

西村「新潟の空撮って、三土さん撮ったんですか?」

三土「編集者の方です。ドローン持って行きました」

西村「そうなんだすごい」

三土「その編集者の方が、田んぼのグリッドは勾配と関係ある?という仮説を言ってまして」

永太郎「おおー、水が流れやすいようにしているんですね」

西村「へーー」

ジオ鹿「関係ありそうですね」

三土「ありそうな気はしますよね」

・扇状地はすごい

・サンフランシスコはすごい

・新潟はすごい

オマケ 中央線の街並み

ジオ鹿さんがかっこいい地図を作ってくれていたのだが、本編で紹介できなかったのでおまけで紹介したい。東京の中央線沿いについて。

背景が黒いので東京がミステリアス。

阿佐ヶ谷のあたりはいろんな方向に道路が通っている。

ところが吉祥寺になるともう、全体が大きな紫のグリッドだ。その向きは中央線の向きとは違っている。

ジオ鹿「西荻窪〜吉祥寺〜三鷹のあたり、とても面白いですよね。 玉川上水をベースに区割りが行われているのが面白いですよね。個人的な推しは国立です」

確かに国立はかっこいい。事情の違うグリッドがせめぎあっている。

ジオ鹿「国立の駅から南西方向に伸びている道路は「富士見通り」というそうで、国立駅から1直線に富士山が見えるようです。富士山を意識した都市計画に感心しています。」

国立駅前でこんなにはっきり見えるものかなと思ったけれど、「富士見通り」が国立駅と富士山を一直線で結ぶ線上にあるんですね!

— ジオ鹿さん (@GeoDeer9215c) December 4, 2019

この都市計画考えた人すごいな? https://t.co/tkXqP25bPZ pic.twitter.com/gB5GkHO4Lp

富士見通り、本当に富士山が見えるんだ。

みんなで見るのはやはりいい

地図を見るのは好きだが、なにか変なものを見つけても「これ何だろうなー」で終わることは多い。その点、みんなで見ると誰かは知ってたりするのでありがたい。しかも今回は専門家も一緒だ。心強い。

今回とりあげた「方角による道路の色分け地図」はこちらから描けます。よければ地元の街でやってみてください。

http://road.tiny-app.net/