そもそもアスファルトはどんなものか

道路の表面が(アスファルト)コンクリートであることは分かった。では肝心のアスファルトとはどんなものか。

ーーアスファルトは油っていうことでいいんでしょうか?

今野さん:すごく広い意味でいえばそうですね。主に原油から作られるものなので。

金澤さん:アスファルトには原油から作る石油系のアスファルトの他に、天然に取れるアスファルトもあります。昔は天然のものも使っていたんですが、今は原油を蒸留して作りますね。

天然アスファルト!むちゃくちゃ気になる。

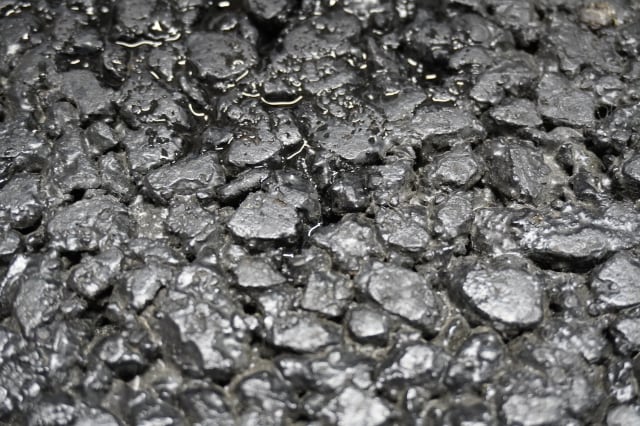

金澤さん:原油から作る場合は、加熱炉で加熱すると180℃ぐらいまででガスがとれて、250℃くらいまででガソリンが取れるんですね。そうやって軽油とかも全部取って残った残渣(ざんさ)がアスファルトになります。

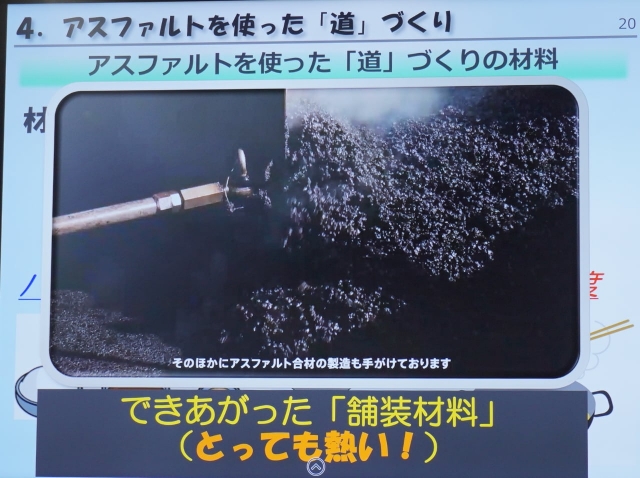

この写真だとアスファルトは液体みたいになっているが、室温だとふつうに固まっていて、こんなふうになるのは170℃ぐらいらしい。

金澤さん:天然アスファルトのほうは、岩とか砂にしみこんでできたアスファルトが湖などで取れるというもので、いまでもトリニダード島で取れますね。

天然アスファルトは魚とかの油分が沈殿堆積して時間が経つうちにできたものだそうだ。実際に見てみたい・・。

ーー天然のアスファルトって見たことありますか?

今野さん:余計な砂とかを取り除いて少し精製されたものなら見たことありますね。

いいな!うらやましい。おしゃれなビンか何かに入れておきたい。

アスファルトから道路を作る

石や砂とアスファルトを、どうやって混ぜるのか。

金澤さん:アスファルトには熱可塑性という性質があります。熱くなると水のように柔らかくなって、冷えると硬くなる。50℃くらいになると固いので道路として使えるという原理です。

なので、アスファルトを170℃以上に熱して、さらさらにした状態で混ぜるらしい。天ぷらをあげるときの温度だそうだ。それは熱い。

金澤さん:これが道路工事のフィニッシャという機械で敷きならすときなんですけど、湯気が出てるのですごく熱いのが分かると思います。

ーー170℃のときのアスファルトってどれくらいさらさらなんですか?

今野さん:水みたいにさらさらですね。飛び散るくらいです。

まじで!ちょっと想像できない。そうやって敷いた舗装はだいたい数時間たつと(気温によるけど)車が通れる約50℃まで冷えて固まるらしい。

公園などでは柔らかい舗装を使う

というわけでここまでが基本だ。

金澤さんたちは、ふつうの舗装の他にもいろいろと変わった種類の舗装を用意してくれていた。

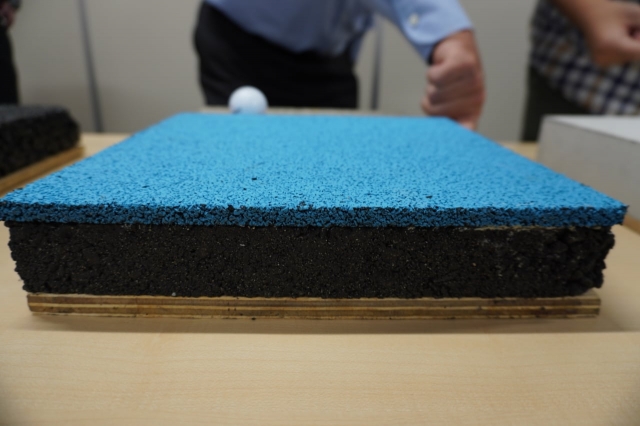

これは「ゴムの道」だそうだ。

今野さん:公園とか運動場で、子供たちが転んだときに怪我をしないように、というものです。アスファルトコンクリート舗装の上にゴムの粒を貼り付けてます。

たしかに公園で見たことある。少し高さのある遊具の下が柔らかいゴムの舗装になっていたりする。実際に手で触らせてもらうと、予想よりもゴツゴツしている。

ーーあれ、意外と固いですね。

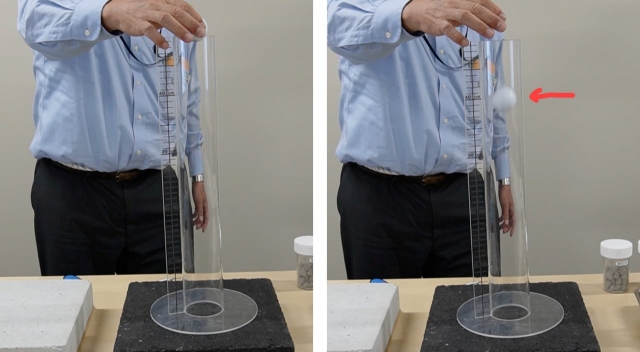

今野さん:手のひらだとそう感じるんですけど、実際はそうでもないんです。ちょっと実験してみましょう。

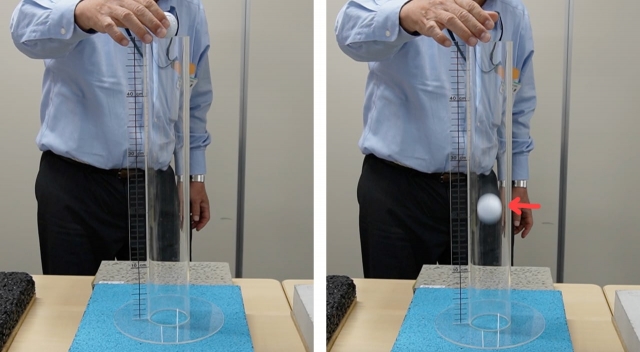

といってゴルフボールを用意する。まずは普通の舗装の上で弾ませると・・。

手を離した高さの8割くらいまで跳ね返った。いっぽう、ゴム舗装の上だと・・。

3割くらいだ。予想以上に弾まない。

今野さん:これを人が転んだときの反発に置き換えて考えると、クッションでより安全になっていることが分かりますよね。

手で触った感じはあてにならないということが分かった。確かに、公園で足で踏んだときは柔らかく感じる。

ーーもっと柔らかい舗装もあるんですか?

金澤さん:ゴム自体の硬さは変わらないので、ゴムの厚さを変えますね。厚ければ柔らかくなります。ただそうするとやっぱり(費用が)高いので、だいたい1cmくらいが多いです。

なるほど、もしかすると金持ちの自治体にはふかふかの公園があるのかもしれない。

水を通すやつもある

つづいては、水を通す舗装(透水性舗装:とうすいせいほそう) だ。

今野さん:これは大きめの石を多めに使った舗装です。雨が降ったときに、水を下に通す舗装なんです。水たまりができにくい。

これも実験してくれた。すごい勢いで下に漏れてる!

金澤さん:高速道路とか国道で、雨の日に最近は水しぶきがあがらなくなってきてると思うんですけど、

なるほど!言われてみればそうかもしれない。

金澤さん:この舗装ができてから、スリップ事故が減ってきているんです

表面はこんなふう。表面にたまっていた水はすっかりなくなっている。石の隙間が多めにあるように見える。

横から見たところ。 この中に水の通り道があるということか。

ーー実際にどれくらい使われているんでしょうか?

今野さん:たとえば東名高速の御殿場のあたりだと99%くらいはこれになっています。

おお、思ったより使われている。とくに高速道路では事故を防止する目的で使われているということなんだな。

ーーすきまがある舗装を作るのって難しいものですか?

今野さん:すきまがある分だけ接着する面積が少ないので、より接着力の強い、いいアスファルトを使っています。だから費用も若干高いです。

街に降った雨が舗装の表面を流れてそのまま下水に流れてしまうと、大雨の日に下水管があふれたり、そもそも地下水がたまらないといった問題があって、それを解決する目的でも主に歩道を透水性舗装にすることがあると聞いたことがある。増えるといいなと思う。

耐久性を増した半たわみ性舗装

今野さん:同じように、すきまがある舗装に「セメントミルク」という、セメントを水で溶いたようなものを注入したのがこの舗装です。

今野さん:すると、アスファルト舗装とコンクリート舗装のいいとこどりで、耐久性が増して重いものが乗っても轍(わだち)が出来にくくなります。

ーー見たことあります。バス停の前とかにあるやつですよね。

今野さん:そのとおりです。表面だけ白く塗っているわけではなく、中にセメントが浸透しているんです。それで強く硬くなる。

横から見ると確かにそうなっている。

こういうチョコレート菓子ありそうだ。砕いたナッツの間をホワイトチョコが浸透しているようなお菓子。食べたい。