理解の浅さをなんとかごまかしつつやっていきます

私は骨の髄まで文系なのだが、量子力学のことを「知ろうとする」のがなぜかどうにも好きだ。

Newtonで量子力学の特集が出ていたりするとついつい買ってしまうが、そのたびに「わっかんね~!(笑)」などとそのわからなさを楽しみながら風呂で読むのが好きである。

ところで量子力学とは「主として分子や原子、あるいはそれを構成する電子など、微視的な物理現象を記述する力学」(Wikipediaより引用)とのことでやはり私には遠い存在なのだが、本を読んでいると「テーブルを腕が貫通する確率は0じゃない」とか「光は波の性質も持っている」とか、震えるほどワクワクする事象が散りばめられてる。そこで、猫ですよ。

そんな私がこの記事を書くには全然適任じゃないのだけれど、それでも一度、なんとか説明してみたいと思う。

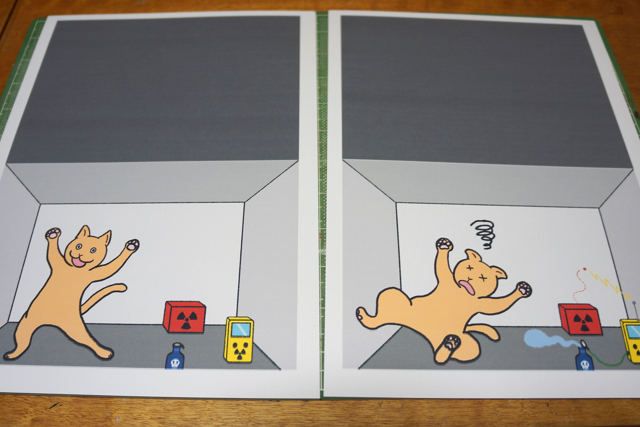

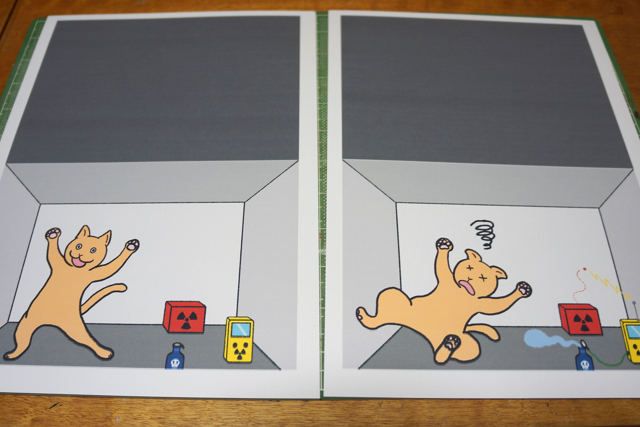

猫、元気。

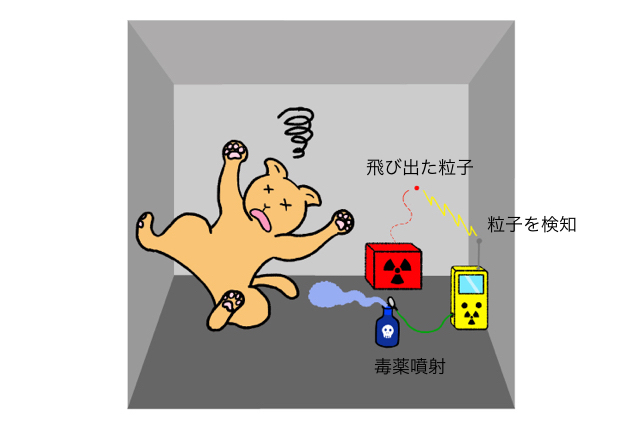

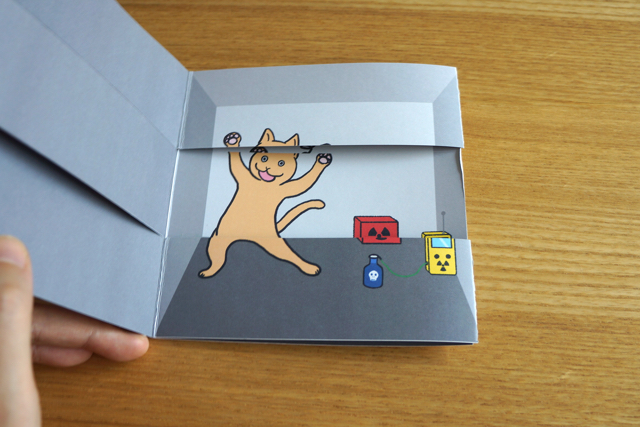

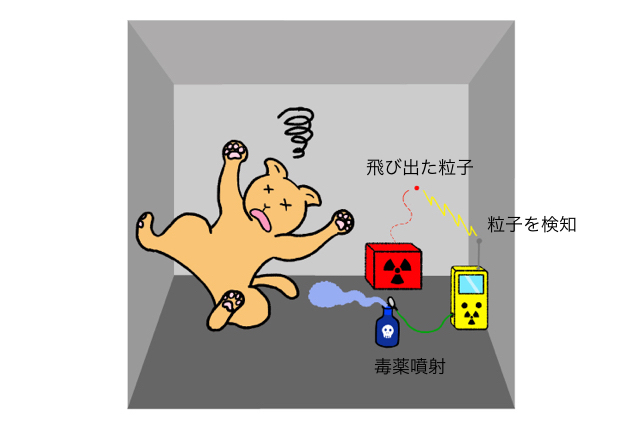

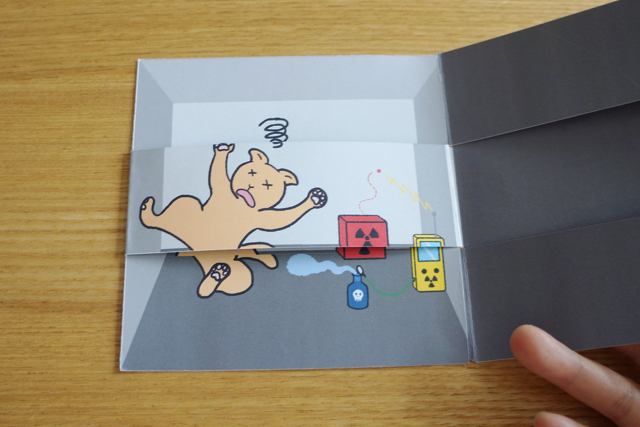

蓋のついた箱の中に、猫を1匹入れる。その他に、放射性物質とガイガーカウンター、毒ガス発生装置を入れ、蓋を閉める。

放射性物質が崩壊して粒子が飛び出ると、それをガイガーカウンターが検知し、毒ガスを発生させるしくみ。結果、猫は死んでしまうという、猫にとってはあんまりなダウナー装置である(あくまで「思考」実験なので、こういう風に実際猫を危険な目に合わせたりはしないのでご安心ください猫好きの皆様)。

猫、キュウー。実際は死んでないですよ!

この放射性物質の崩壊というのが、例えば1時間内に起こる確率が50パーだとすると、私たちがこの箱を開けて中の状態を観測した時の、猫の生死の確率は50パーづつとなる。よって、この猫は箱を開ける瞬間までは、生きている状態と死んでいる状態が「重なり合って」いるということなのだ。なのだ、と言われましても!

このわけのわからなさを、このまま愛でていたい。しかしこの実験は、わけのわからなさが目的ではなく、量子力学の理論を批判するための実験なのだそうだ。

しかし、もうこれ「猫」が出て来た時点で魅力満点の実験であろう。だってこうして、関係ない私が何かしようとするくらいだ。

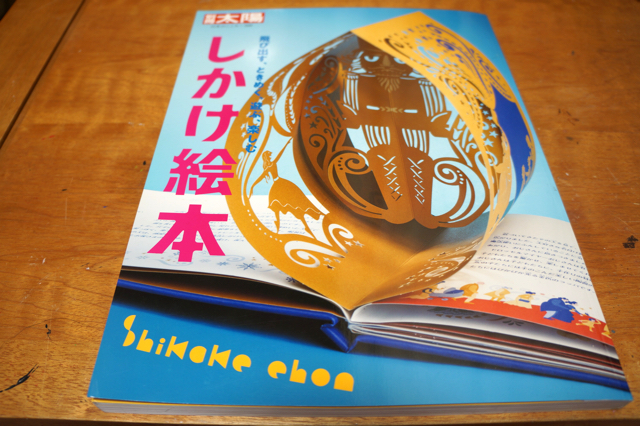

これ以上の説明は限界なので、ここらでサラッと前提を終わりにしたい。さて、そんな量子のふるまいに萌え萌えだったある日、こういうムックを知った。

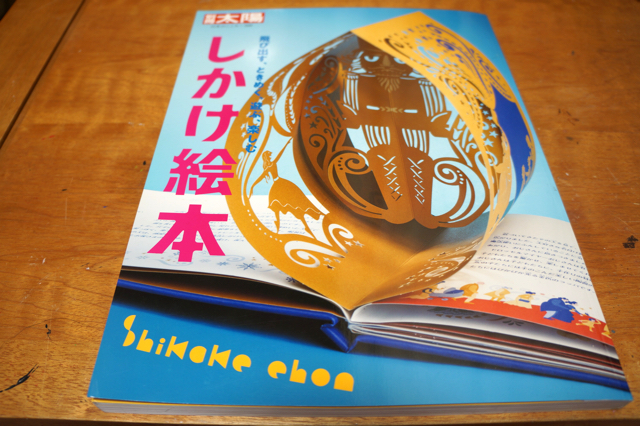

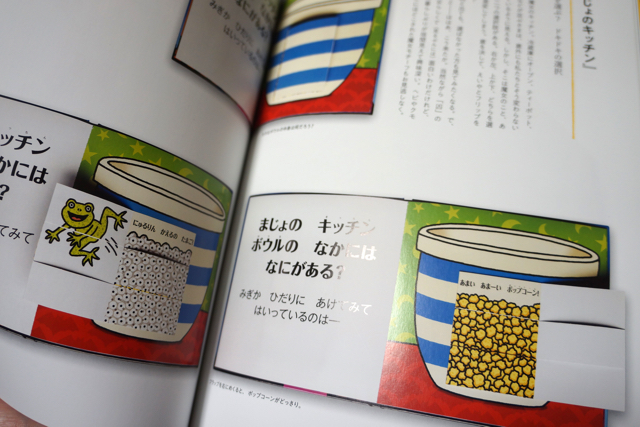

別冊太陽「しかけ絵本」。古今東西、いろんなしかけ絵本を紹介しており、非常に楽しく興味深い。

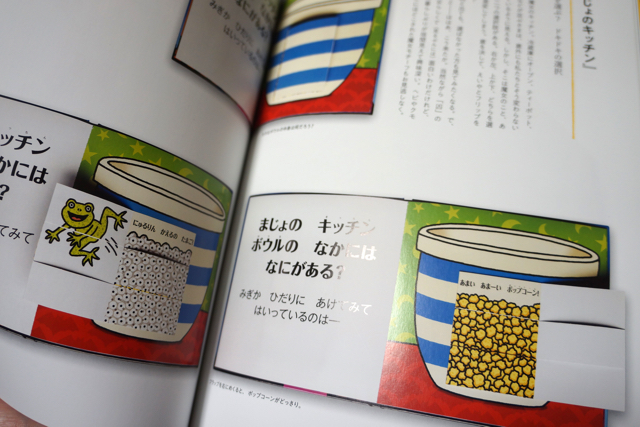

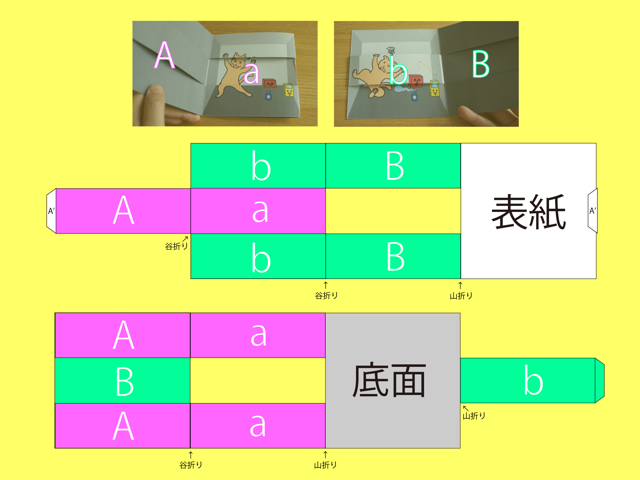

この中に紹介されている、とあるしかけにふと目が止まった。左右から開けるとき、それぞれの結果が変わるというものである。これを利用して、読者にも二者択一の楽しみを味あわせてくれる本らしい。

ウルトラクイズのマルバツ問題的な興奮がありそう。壁破ったら小麦粉プールに落ちたりするアレね。

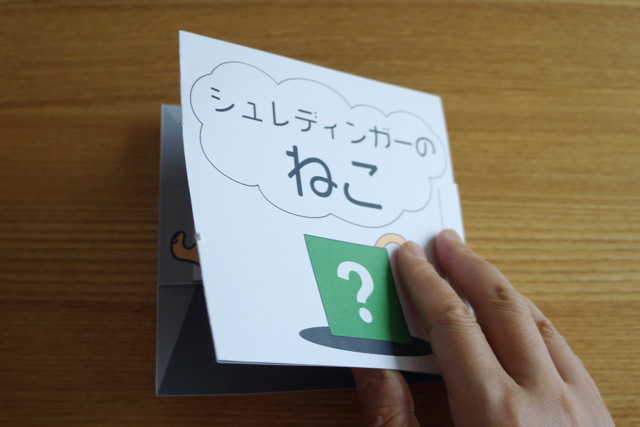

このしかけ自体は以前どこかで見て感心したことはあるが、これを使えば「シュレディンガーの猫」を目の前に表現できてしまうのではなかろうか!とひらめき、早速しかけを再現してみた。

「早速~してみた」と書いているが、資料もなく想像でやっていたのでえらく時間がかかった。

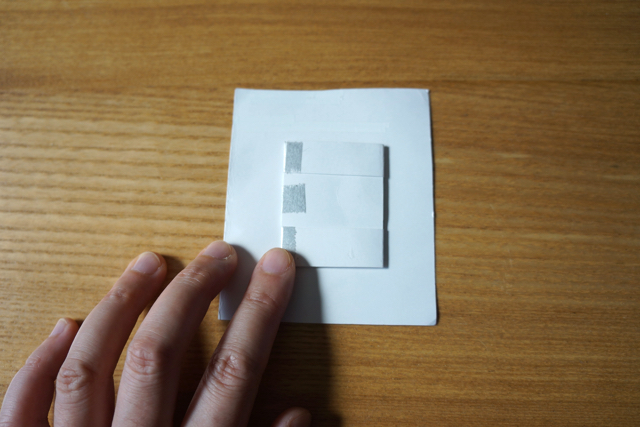

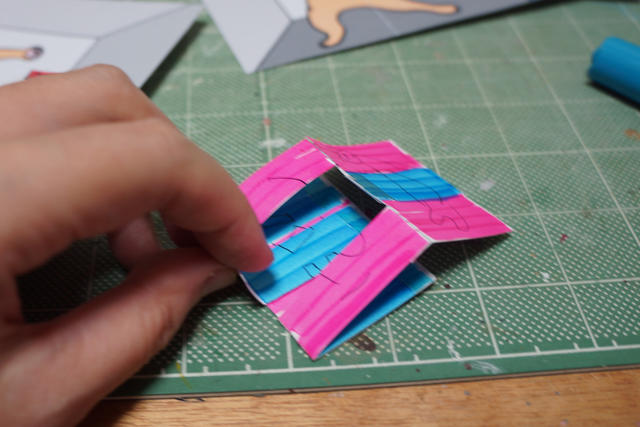

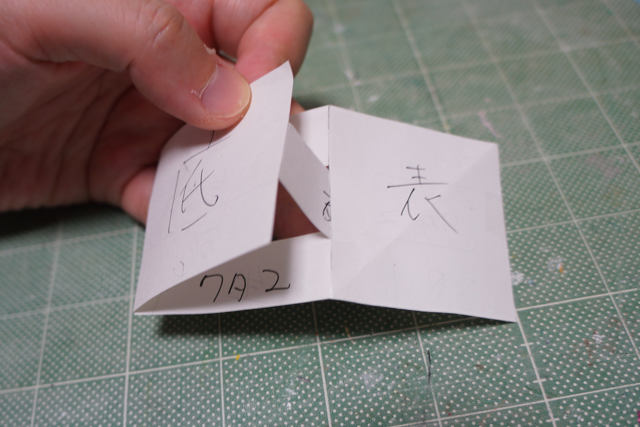

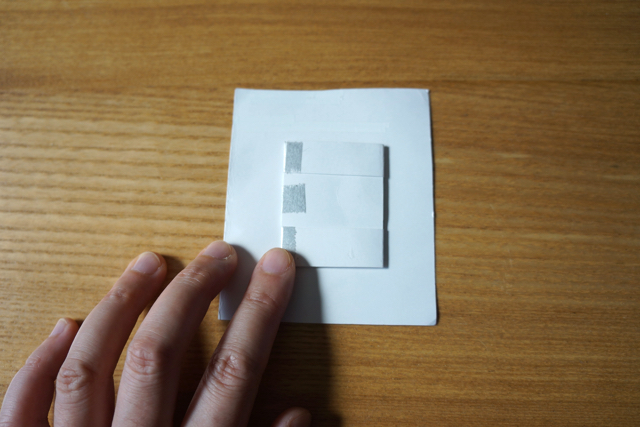

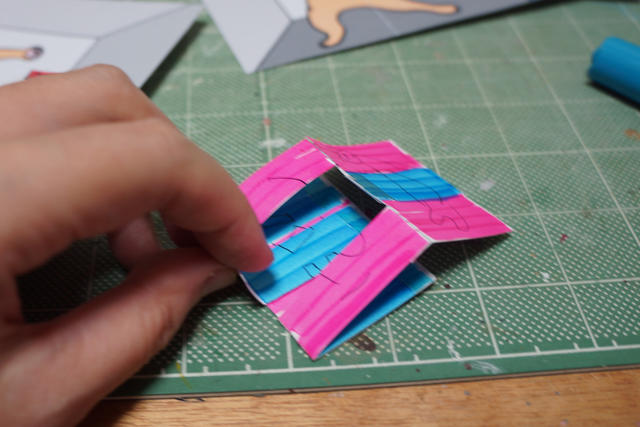

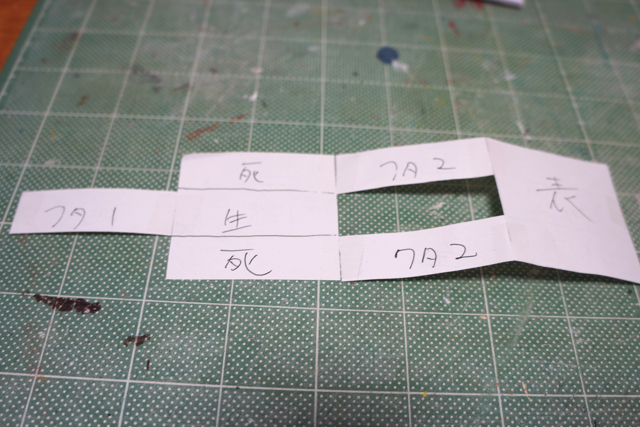

こんな、紙の切れ端で恐縮だが、これが、左からも右からも開けられるのだ。

左右両開きの冷蔵庫カードも作れるな。

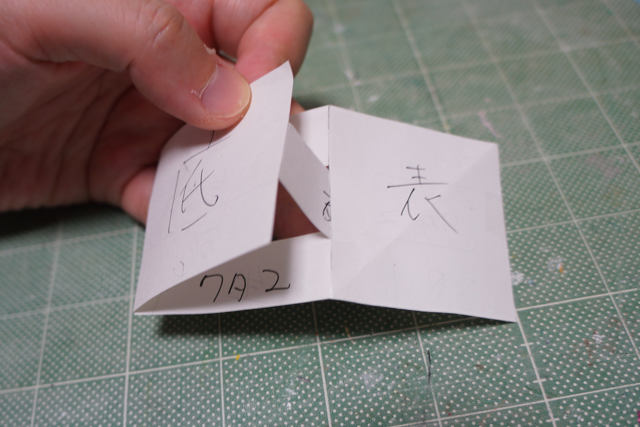

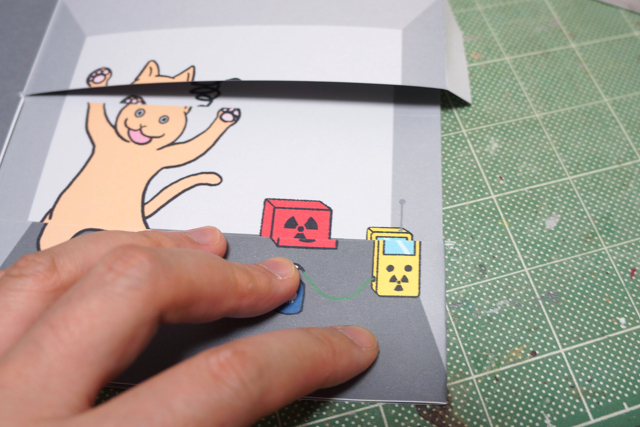

紙の帯で、こう組んでいる。

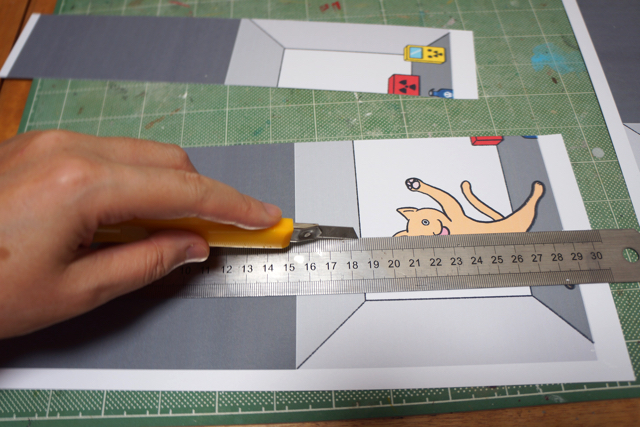

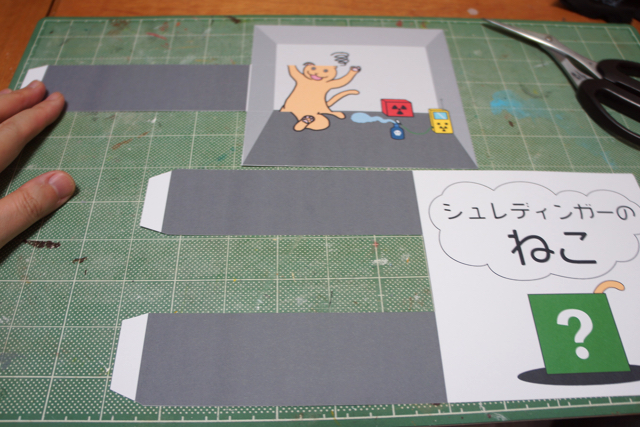

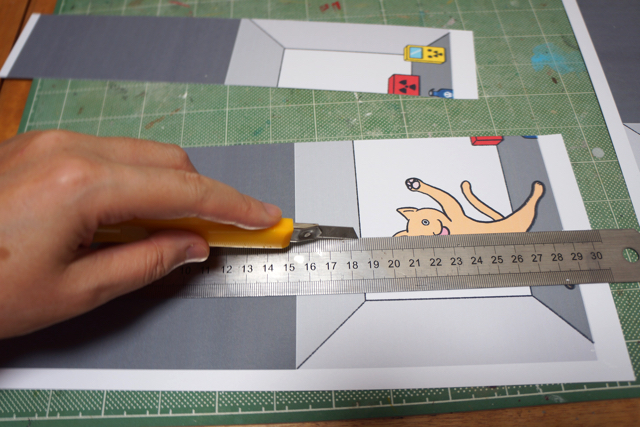

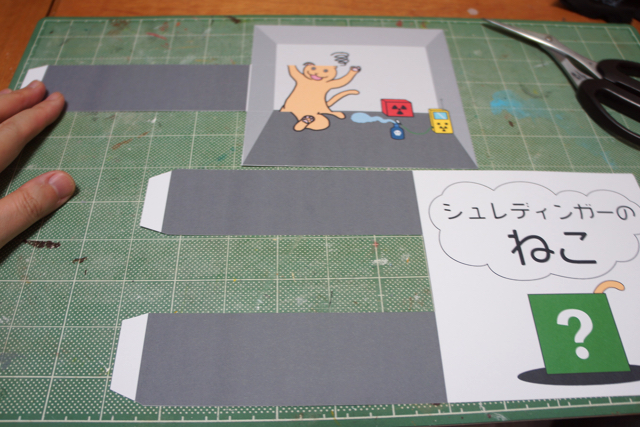

この方式に、「シュレディンガーの猫」を当てはめてみたい。まずは厚紙にプリントして試作してみよう。

上の灰色部分は、蓋の裏という設定。

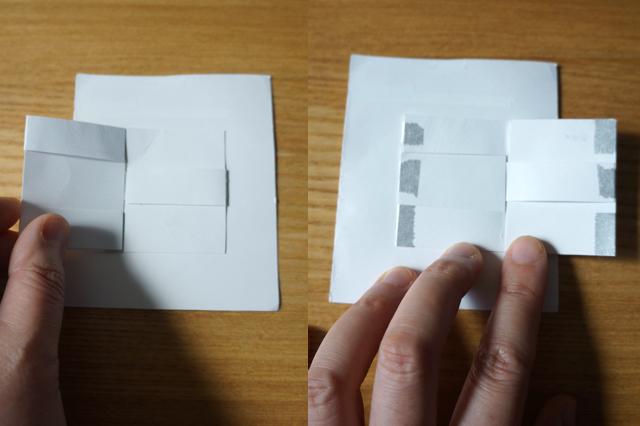

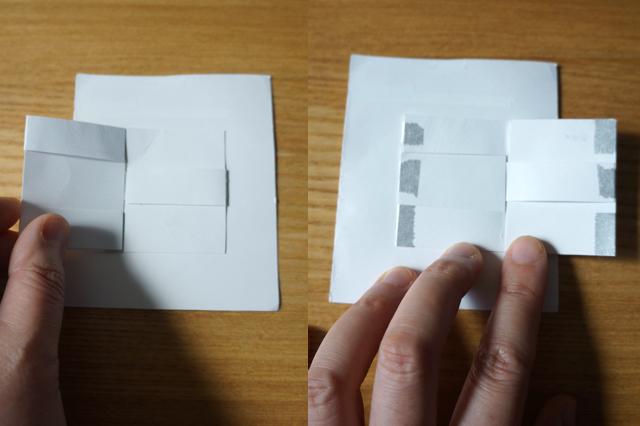

こう、3等分にしてだね。

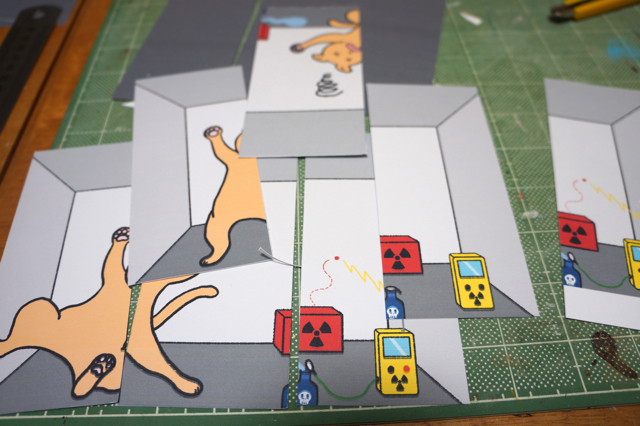

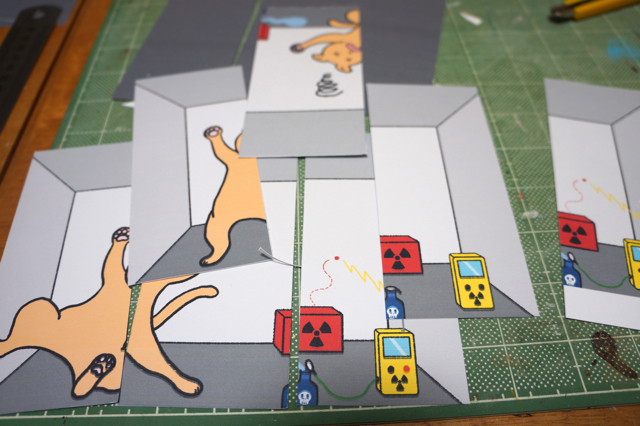

こうやって組んでいけば…あっ!

これ、両面印刷じゃないとダメだ。写真には撮り忘れてしまったが、めくったら空白部分ができてた。裏表の整合もとれてないといけないし、2枚重ねだと単純に作りづらい。というか最初に作った模型を生かせ。いまいち構造がわかってないのに、いきなりプリントして試作してしまうとは、さすが科学的思考から遠い人。

これはいかん!と新たに作った検証用色分けサンプルもこのレベル。

まだよくわかってない。大ブレーキ。

こんなに手間取るとは、自分の空間把握能力をなめておったわ。再度、検証用サンプルを、今度はちゃんと作ろう。絵の向きとかも考慮して。

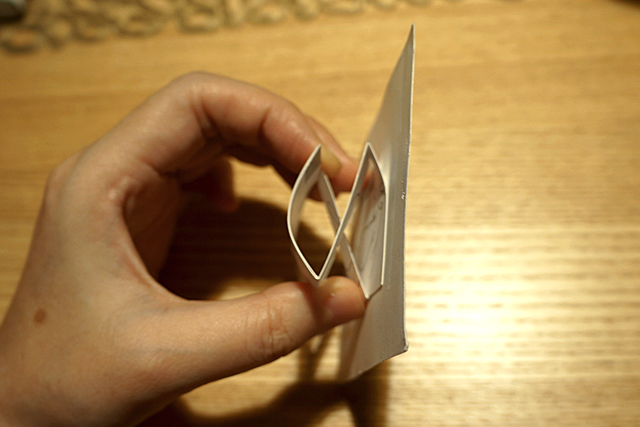

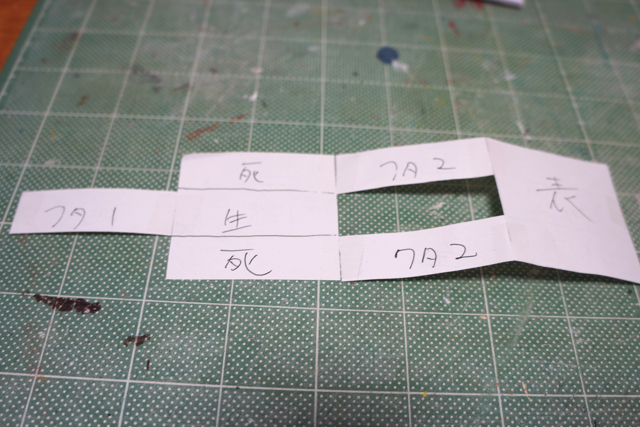

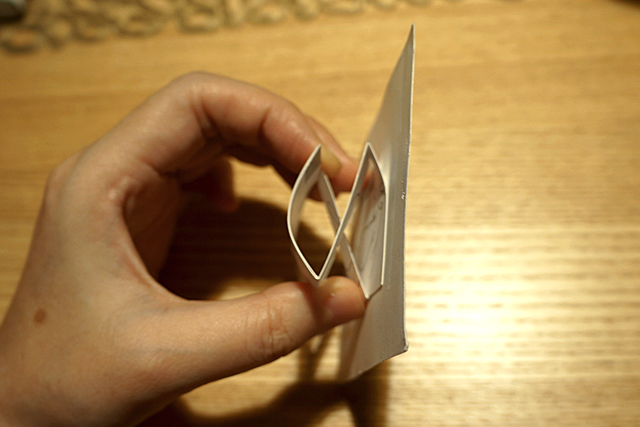

なんとこれが最終モデルです。もつれあう生と死。

やっと、指針が固まったぞ。シュレディンガー猫以前に、紙細工からしてよくわかってなかった。泣ける。

さていよいよ、このモデルのとおりにパソコンで絵を切り貼りして、両面印刷にかけよう。

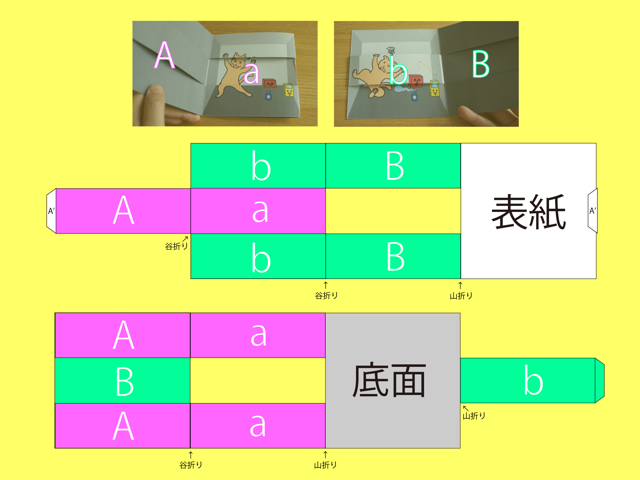

ようやくわかってきた両開きの作り方。図にするとこうです

理論以前の問題

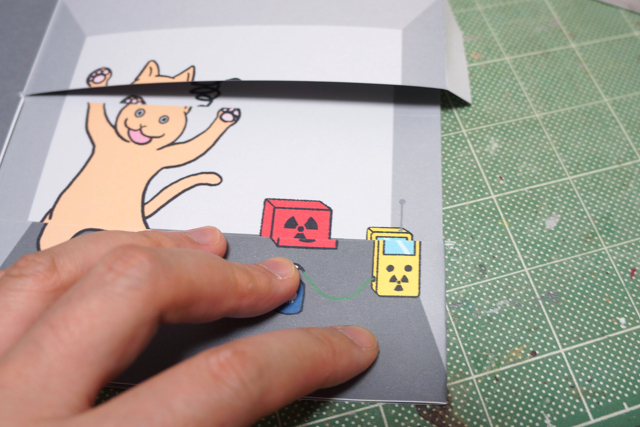

やっとここまで来ました。あとは…

このとおりに組んで行けばいいはず。

けっこうずれたけどな…。こういう紙細工の設計できる人、尊敬しかない。

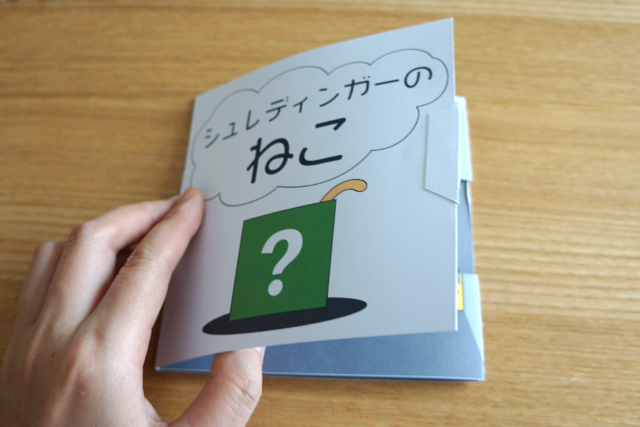

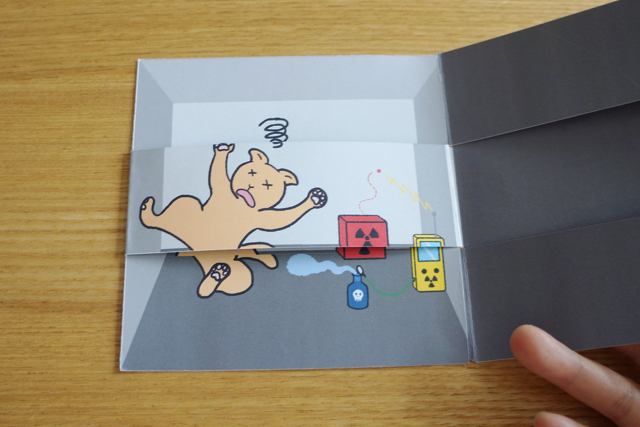

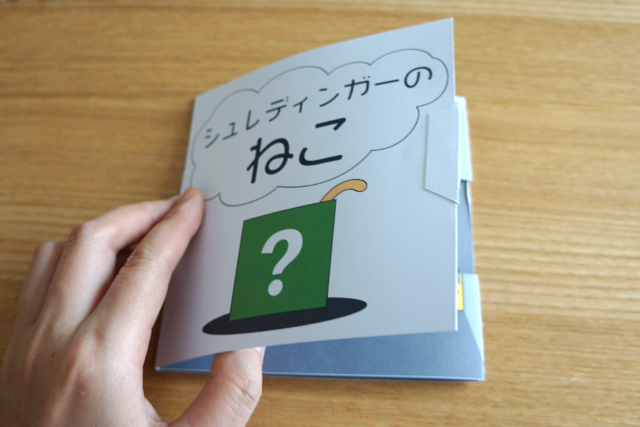

やっと、完成です。

しかし試行錯誤、紆余曲折の果て、よくよく考えたらこれはいったいなんなんだ。絵本か。グリーティングカードか。これで何をグリートするというのか。

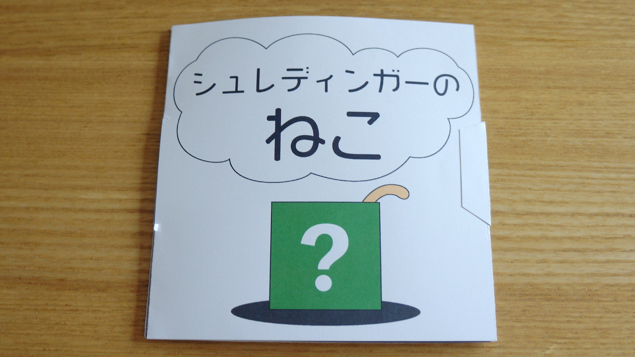

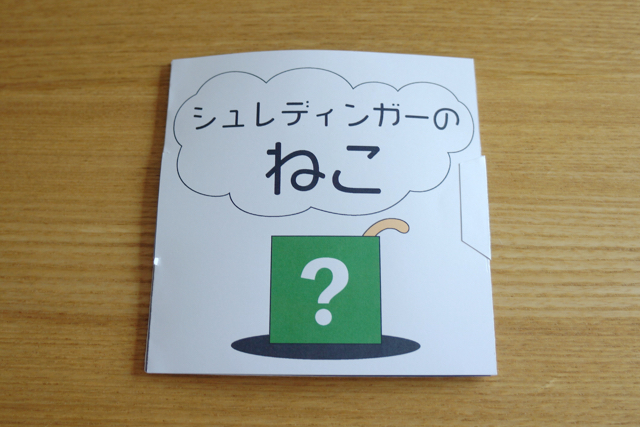

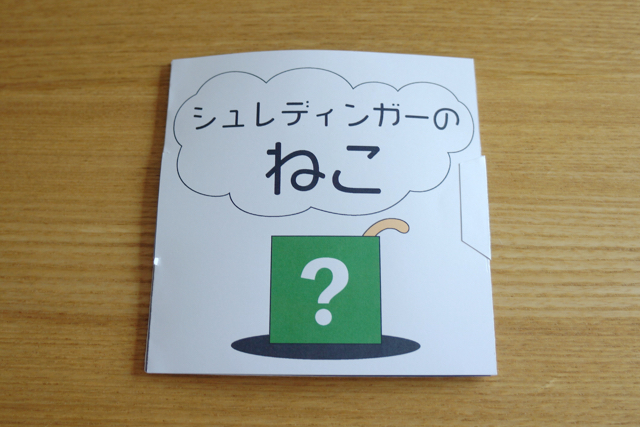

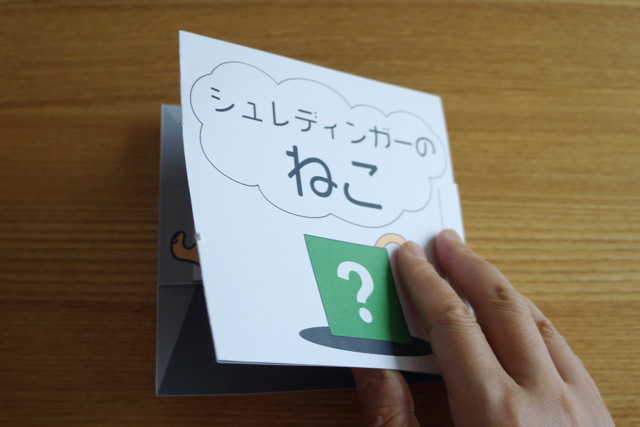

箱の蓋にあたる表紙部分ではあるが、ここは絵本の題名っぽくしてみた。

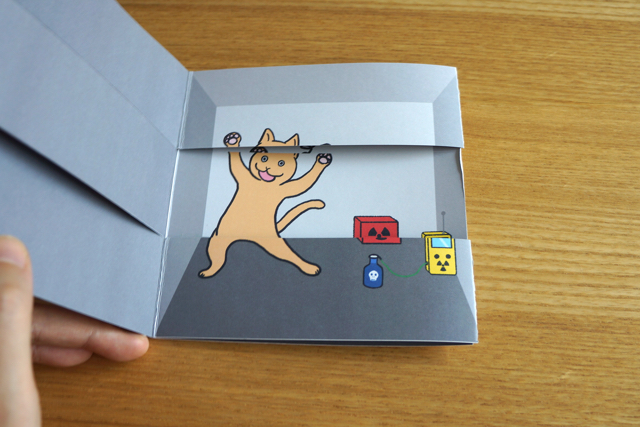

とにかく、ここに「生きている状態と死んでいる状態が重なって存在する猫」が誕生した。

わかった。さっきから、どうも腑に落ちないというか。モヤモヤするというか、漠然とした不安というか、それはなぜかというと「生きている状態と死んでいる状態が重なって存在する猫」を作っていたからだ。そりゃ、モヤッとするよねぇ。

気を取り直し、さあ、めくってみよう。どちらからいこうかな。

50パーの確率が、今、決定した。

ご陽気な猫でなにより。

もしこちらをめくっていたらどうか。

そうでしたか…

絵本のていで動かしてみた。倍増する「なんだこれは」感。

2回目以降はもう用をなさないが、こうしてここに、「観測したとたんに生死の決まる状態にあるあの有名な猫」が、この驚きの薄さで誕生したのであった。

生きているのか?そうでないのか?それが問題だ。

これで良かったのだろうか。最初、このしかけを応用することを思いついたときは「シュレディンガーの猫だ!やった!世界は私のもの!」と小躍りしたものだが、いろいろ作り散らかす間にまたわからなくなってしまった。逆に余計なイメージが加わってしまった気がする。猫はなにも陽気に踊らなくてもよかったんじゃないか。

でも、何か他にも応用が効きそうな気もするのだ。

「YesNoまくら」とか、合格通知も、この方式にしてはどうか。YesとNo、合格と不合格は、同時に存在するのだ。

ダウンロード

PDFをダウンロードして組み立てるとシュレディンガーの猫カードができます。

<

PDF1・

PDF2>

A4一枚で出力できるよう、縮小しました。この2ファイルを両面に印刷すれば、6.5cmくらいのカードが作れます。厚紙の場合などは少しずれるかもしれませんが、そこは何卒よしなにー

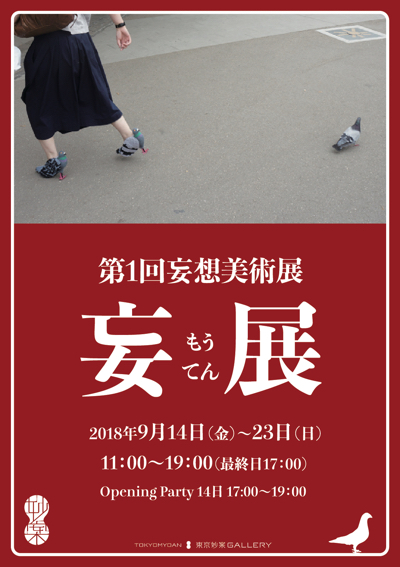

何をどう間違ったか、港区は白金台のギャラリーで展示をすることに相成りました。

でも建物からしてワクワクするような外観なんですよ。ぜひ建物だけでも見に来てください。ついでに展示もネ⭐︎

*9月14日(金)~9月23日(日)

乙幡啓子 第1回妄想美術展 妄展

東京妙案ギャラリー

http://www.tokyomyoangallery.com

※土日祝日は午後ならだいたい本人在廊しております。平日も、金曜と19日は15時以降に在廊予定です。