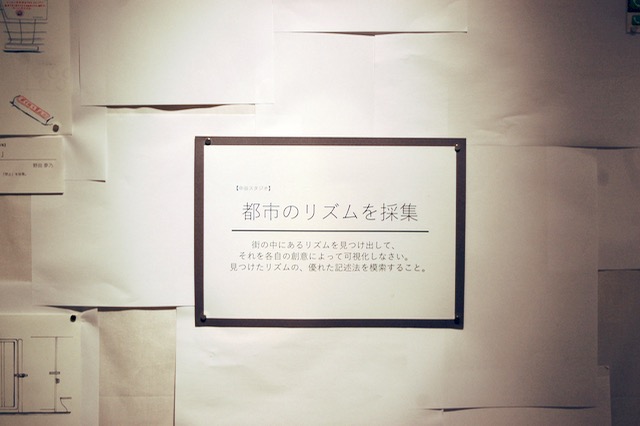

「都市のリズムを採集」

今年の会場は早稲田大学の大隈講堂ちかく

今年の展覧会のタイトルは「転換展」だ。視点を転換する、というような意味だろうか。

さっそく課題と作品を見てみよう。

「都市のリズムを採集」という課題

まずはこんな課題。「街の中にあるリズムを見つけ出して、それを各自の創意によって可視化しなさい。」

どうです。よく分からないでしょう。しかし、学生は一生懸命答えを探し、即日、あるいは数日かけて回答を作るのだ。たとえばこんなふう。

「酒屋横のリヅム」兵頭璃季

ビールケースだ。たしかに、こういうのって、高さを揃えて整然と重ねるというものでもなさそうだ。自然と凹凸が生まれ、それがリズムのようにも見える。作品名の「リヅム」は、「積む」から来ているんだろう。

作者の兵頭さんによると、奥に酒屋の入り口があるという。すると、奥から手前に向かってケースが積まれたのかもしれない。手前にくるほど段数が少ないのはそういう事情だろうか。

場所は作者の地元で、東京の駒込だそうだ。じつはぼくも地元なので、後日同じ場所を探して行ってみた。

後日のリヅム

確かにここだ。よく見ると、作品に描かれた時点とはまた違うリズムが生まれている。定点観測してみれば、きっといろんなパターンが生まれているんだろう。

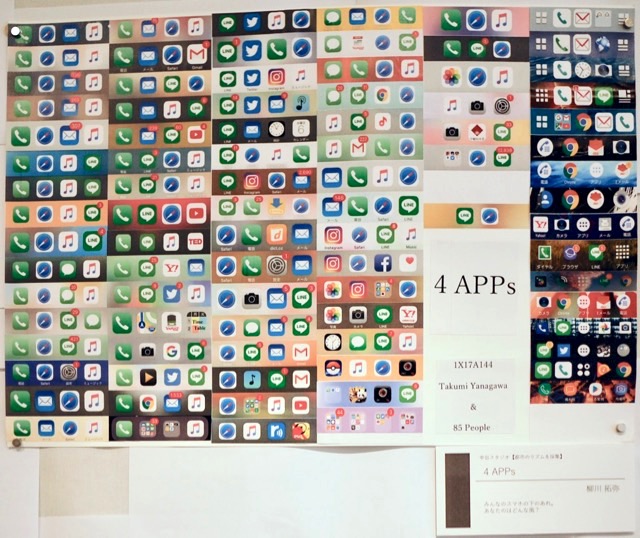

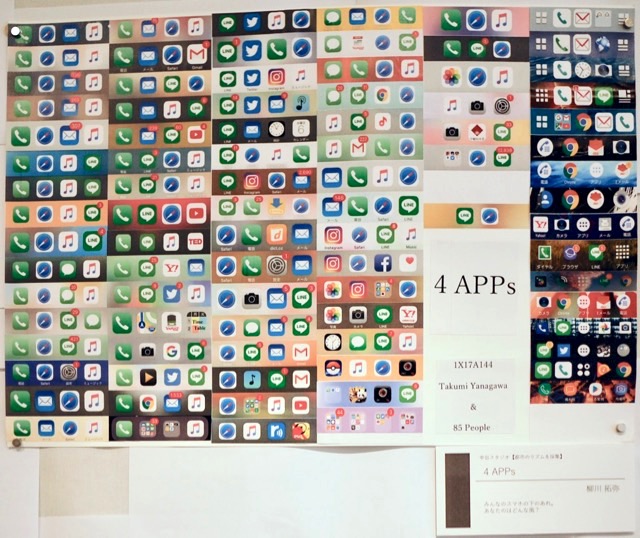

「4APPs」柳川拓弥

スマホ画面の一番下に並ぶアイコンを集めたものだ。知り合い85人と自分から集めたという。

作者の柳川さんによれば、その場所に人の性格がよく出るそうだ。ここでの並べ方にもそれが反映されている。まずは、デフォルトのままにしているグループ。

デフォルトのままのグループ

あえて初期設定のままなのか、あるいは変え方を知らないのか。未読の数にも性格が出る。よく見ると未読の順に並んでいて、多い人では307件もある。作品全体を見渡すと、LINEの未読が約13000件というのが最多だった。

SNS重視グループ

デフォルトの電話の位置をLINEに置き換え、その他もTwitter、Instagram などにおきかえる人もいる。なにを重視するかが人によって全然違う、ということがよく分かる。

全体として、iPhoneが8割、androidが2割という傾向だった。貴重な調査だし、考現学だなと思う。

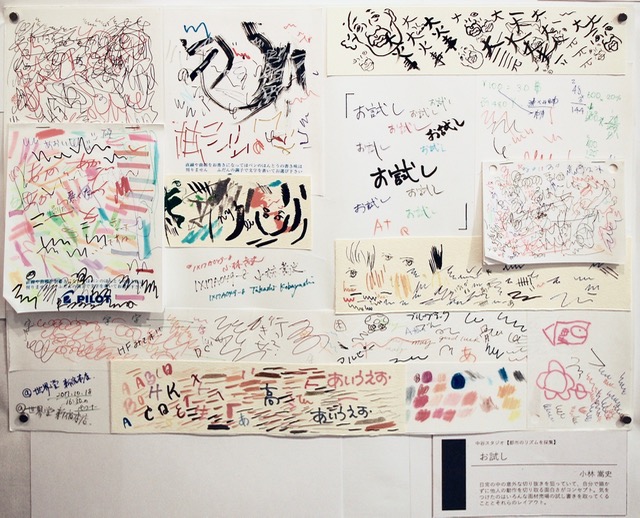

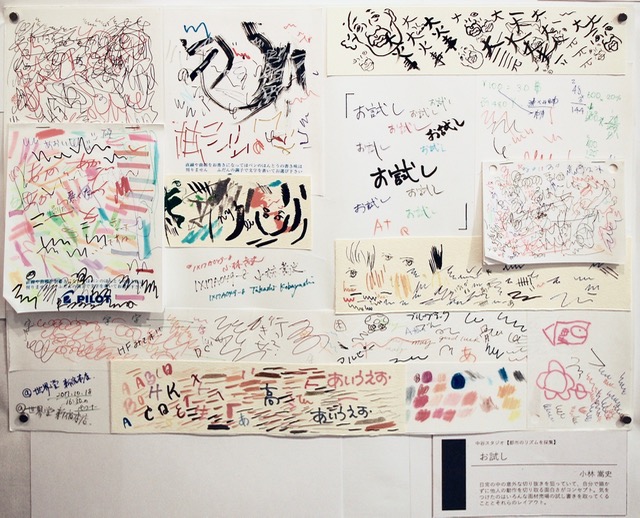

「お試し」小林嵩史

これもすばらしい。お店の文房具コーナーの試し書きを並べたものだ。

ぐにゃぐにゃの線を書く人、なぜか「大火事、大火事」と書く人。「あいうえお」と書くのも分かる。ぼくもそれだな。

最初は模写したのかなと思ったんだけど、作者の小林さんによると、世界堂本店の実物を並べたものだそうだ。えっそんなことしていいの、と一瞬思いませんでしたか。担当の中谷先生もそう思ったそうだ。でも大丈夫。ちゃんとお店に許可を取ったらしい。「学生の鑑(かがみ)」と先生からコメントがついていた。

「都市の採集」

つづいて「都市の採集」という課題。「同じ種類の都市的工作物を一つ見出し、そのヴァリエーションを可能な限り採集しなさい。」

学生の回答はたとえばこうだ。

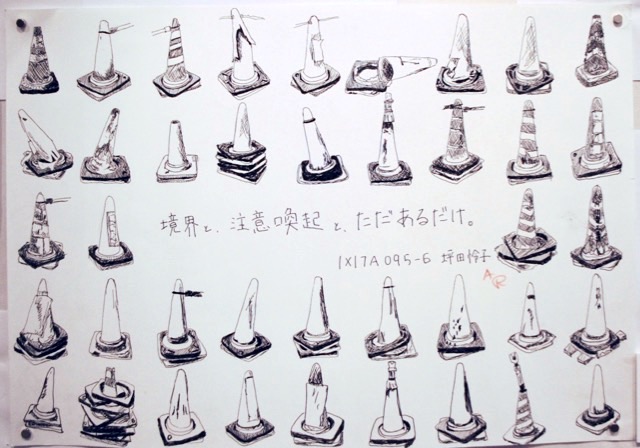

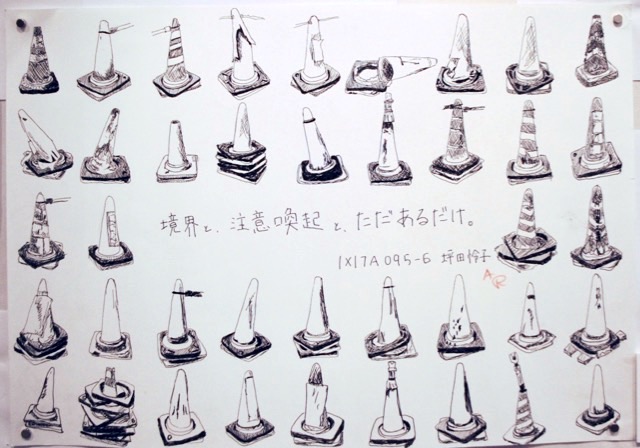

「境界と、注意喚起と、ただあるだけ」坪田怜子

三角コーンだ。こうやって見ると、じつは三角コーンにもいろんな種類があることがよく分かる。危険を示したり、境界だったりと役割にもいろいろある。

「パイロンのなかま」三土たつお。「街角図鑑」(実業之日本社)より。

じつはぼくも似たようなことをしたことがある。だから気持ちがよく分かる。ぼくはこういうのを集めて本にした。そのきっかけの一つは、実はこの「設計演習A」なのだ。

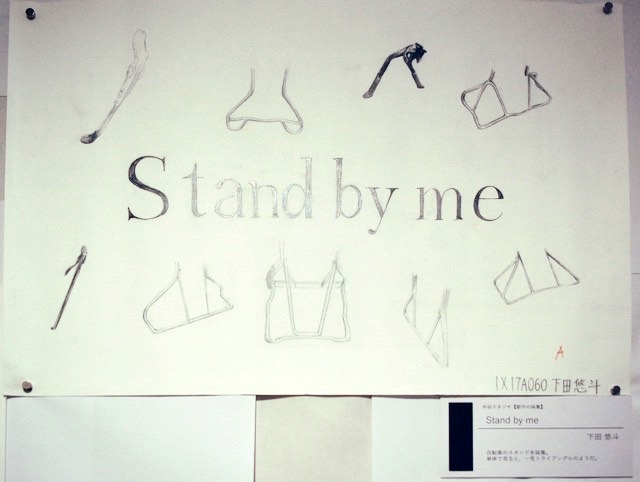

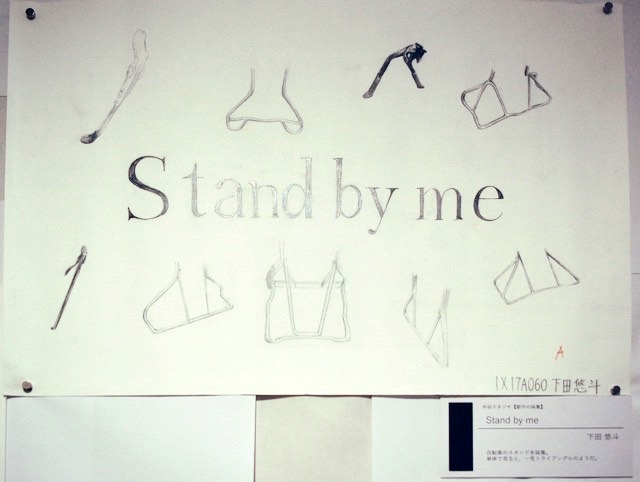

「Stand by me」下田悠斗

これはなんだか分かりますか。自転車のスタンドだけを集めたものだ。そんなことってふだんしないよね。

このスタンドたちをよく見てほしい。会場の奥では、授業で先生がこの作品を講評している場面がビデオで流れている。「こうやって並べることで、重大な共通点が1つあることに気がついてしまいました」と中谷先生はいう。みなさん分かるでしょうか。

触発されて撮ってきた

ぼくも同じように写真を撮ってきた。どうでしょう。共通点、分かりますか。

「どれも点で接地しているんです」

と先生。生徒たちが静かにどよめくのが聞こえるような気がした。なるほど・・!本当だ。

どれも面や線でベターっと着地してない。一見そう見えるものも、わずかに曲がって点で接地している。ぼくたちの足に土踏まずがあるように、点で接地するほうが構造として強いのかもしれないし、あるいは他の理由かもしれない。

これに気づく先生もすごい。それに、こんなこと並べない限り気づかない。並べるって大事だ。なんだかいろいろと感動してしまった。

役に立たない機械

続いて「役に立たない機械」を作りなさいという課題。建築学科の学生に、まったく役に立たないものを作れというのだ。

ふざけてないんですよ。全員本気です。

「茶柱Maker」村井遥

最初の作品はこちら、「茶柱Maker」だ。使い方はこう。

お茶を用意します

ケースから「茶柱Maker」を取り出し、お茶にセットする。

茶柱が立った

みごとに茶柱が立った。なんの根拠もないけど、「なぜか少しだけ幸せになった気がする」と作者は言う。シンプルでいい機械だ。なんか役に立ってる気もする。

(ちなみに当サイトでも茶柱を立たせている→「

あのファンタにすら茶柱が立つほどの縁起」)

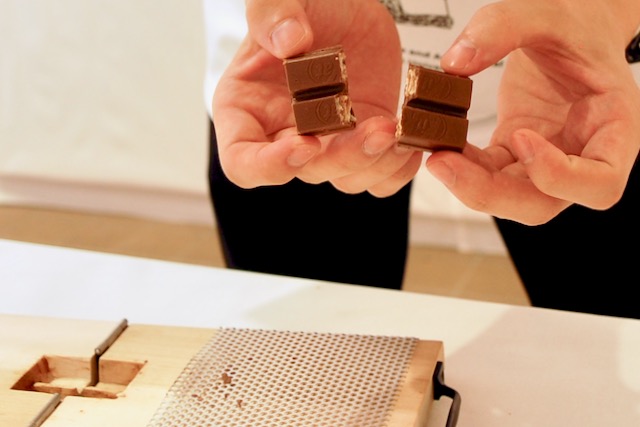

「キットカッター」兵頭璃季

つづいてこちら。キットカッター。名前でもう分かったりしますか。

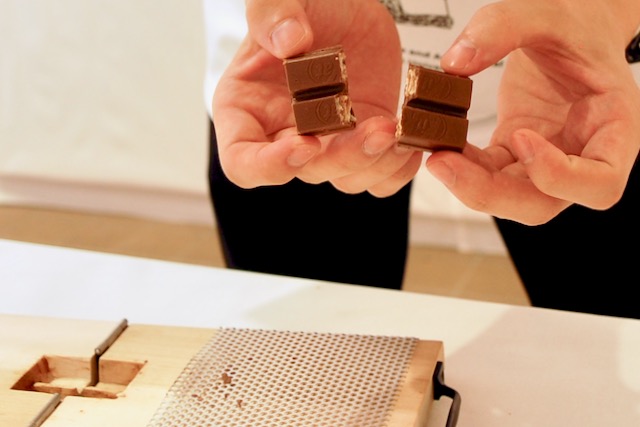

作者の兵頭さんが実演

キットカットの形をよく見てください

キットカットって縦にくぼみが入ってますよね。だから普通に割ると、その線に沿って細長く2つに割れることになる。

機械にセットして、金網で押さえます

ところがこの機械は一味ちがう。機械にキットカットをセットして…。

どりゃー

見たことがない割れ方で2つになりました

すると、なんと横方向に2つになるのだ。ネスレの人もまさかこんなふうに割られるとは思ってなかっただろう。面白いが、たしかに役には立っていない。

ちなみに兵頭くんはさっきの「酒屋横のリヅム」の作者でもある。

「サンブレラ」柳川拓弥

つづいてこちら。いっけんふつうの傘に見える。男子も日傘をさそうというようなやつかなと思ったらまったく違った。

ぶわっ

開くとなんと穴が空くのだ。つまり、陽を浴びるための傘。

さした状態

内側から見ると、布と紐がつながっている。伸縮性のない紐なので、傘を開くことで布が端に引っ張られるのだ。だから閉じた状態ではふつうで、開くと穴が開く。よく出来てる。

この課題では、造形がよくできているのにまったく役にたたないことが評価される。この作品は当然ながら高評価となった。

「テレポートイレットペーパー」松村直哉

つづいてはこちら。トイレットペーパーがセットされたこの作品にはモーターが内蔵されている。スイッチを入れるとどうなるか。動画でご覧いただこう。

ギュルルルルルル

すごい勢いで回転し、トイレットペーパーを巻き取る。紙は一方から他方へと移動し、しかし決して使うことはできない。

これはみごとだ。まったく役に立ってない。そしてよくできてる。美しい。

自然がつくる模様

会場の作品は、これまでに紹介したのの100倍はある。まじで。だから今回も会場にたぶん5時間はいた。それぐらい面白い。

しかしぜんぶ紹介していたら50ページくらいになるので、抜粋してもうちょいだけ紹介させてください。

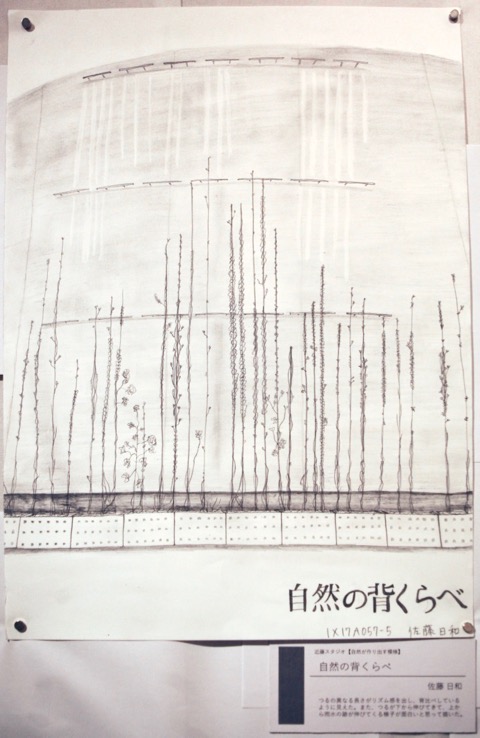

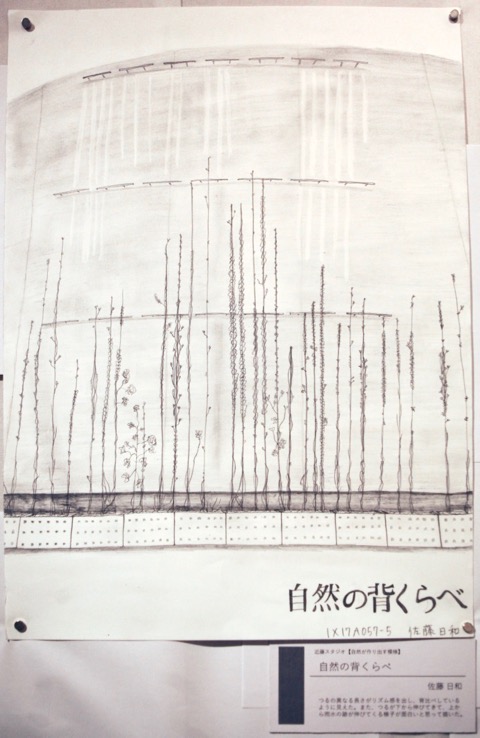

「自然の背くらべ」佐藤日和

これは「自然が作り出す模様」を探す、という課題だ。この作品はちょうどさっきの「酒屋横のリヅム」と対のようになっていると思った。

これは自然の作り出したリズムだ。ビールケースのは人だ。どちらも、なにかの秩序にもとづいたランダムさがあるように見える。

つづいて「私しか知らない美」という課題。

身の回りにあるものを、ふだん見ないような、しかしそこから見たときこそ美しいと感じる視点で描きなさいというもの。

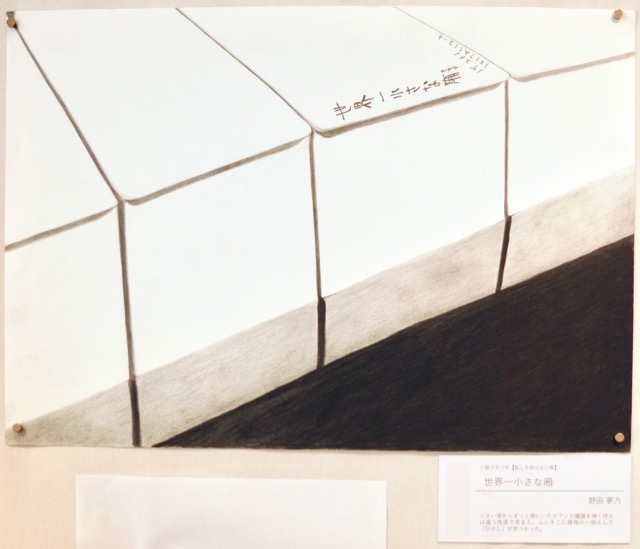

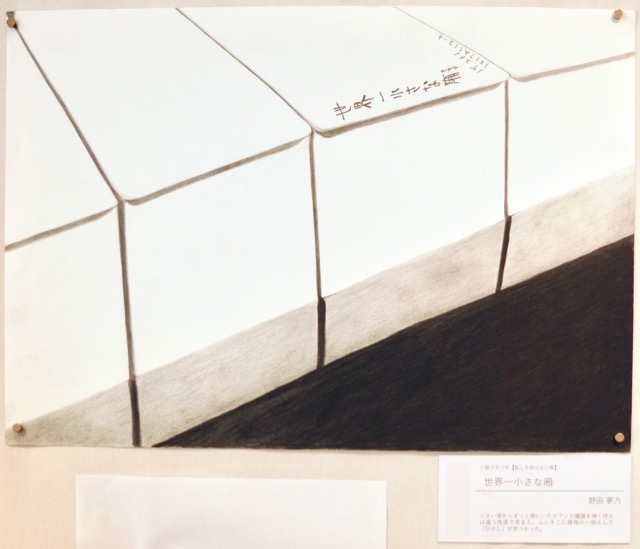

「世界一小さな庇」野田夢乃

どうでしょう。これがなんなのか分かりますか。

そう、ピアノの鍵盤ですよね。

たしかに庇(ひさし)がある

そして鍵盤には庇がある、言われてみれば。上の絵も黒鍵がないからなんだか分からない。でもこの庇があるからギリギリ鍵盤と分かる。この庇、存在忘れてた。すごい。

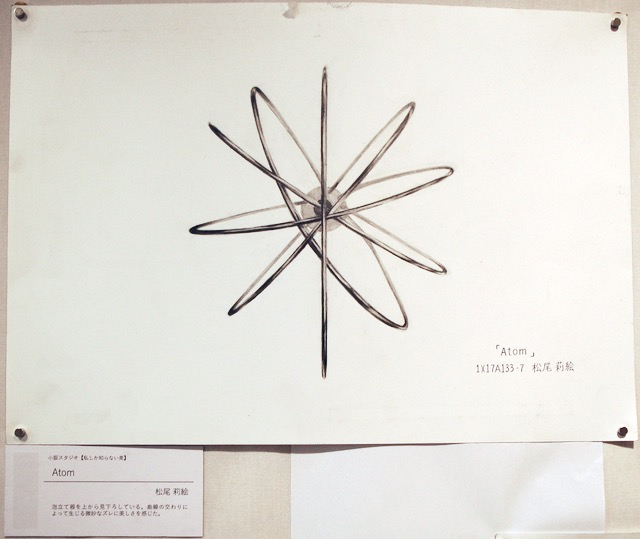

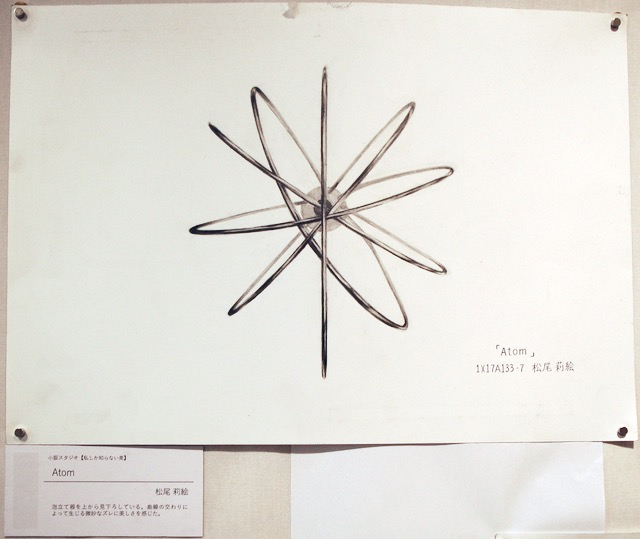

「Atom」松尾莉絵

これもいい。泡立て器だ。「曲線の交わりによって生じる微妙なズレに美しさを感じた」と作者の松尾さん。

そうか、泡立て器の真ん中って一点で交わってないんだ。はじめて知った。

会場はこんなでした

今年は早稲田大学のオープンキャンパス期間中に、大学の施設内での展覧会だった。なので、早稲田をめざす高校生と思しき若者が、先輩たる会場の学生に「早稲田の建築学科で建築史を学びたい」と相談している声も聞こえてきて、もう若者の未来を応援するしかない気持ちになったりした。

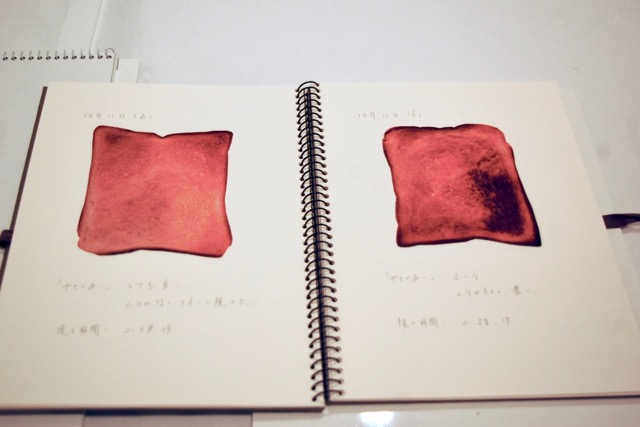

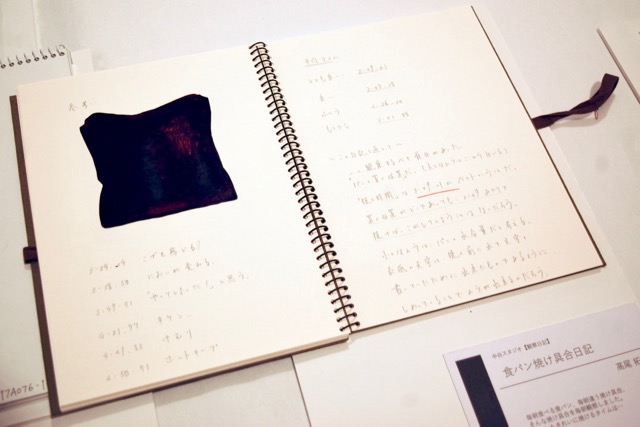

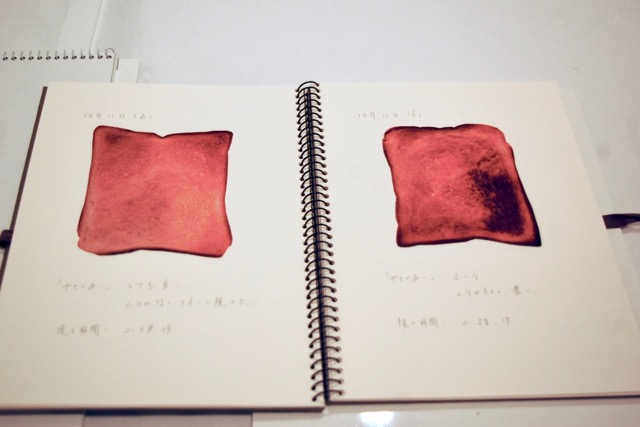

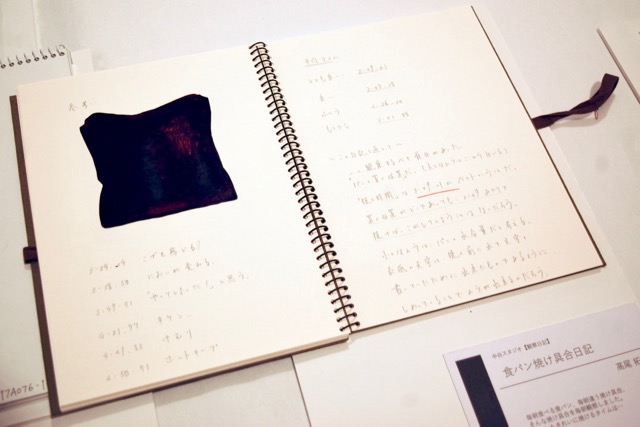

「食パン焼け具合日記」高尾拓実

そんな先輩たちの作品を引き続き紹介しよう。これは「地球暦2017年日本滞在日記」という課題にたいする作品。

地球人を観察するような態度で、日記をつけなさいというもの。この作品では、食パンの焼け具合を毎日観察した。少しづつ焼き時間を変えたところ、2分49秒21がベストという結論にいたったそうだ。

あえて焦がす実験もしたところ、4分21秒で危険を感じたとのこと。

「役に立たない機械」はタモリ倶楽部で定期的に新作が放送されているのだが、あらたにこの「滞在日記」がマツコの「月曜から夜ふかし」に目をつけられ、実際にこの作品が放送されたそうだ。ここまでメディアに露出する授業もなかなかない。

つづいては、「Total Recall 想起させるモノ」という課題。目覚めた時に過去の記憶がなかった仮定として、そんな自分に自分のことを思い出させるための何かを作りなさいという課題。

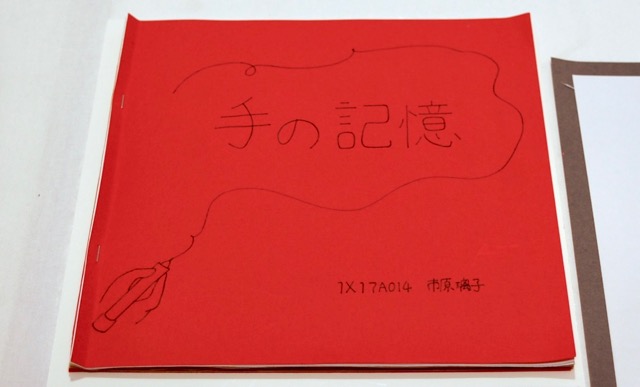

「手の記憶」市原璃子

市原さんの「手の記憶」は、そのすばらしい回答だった。

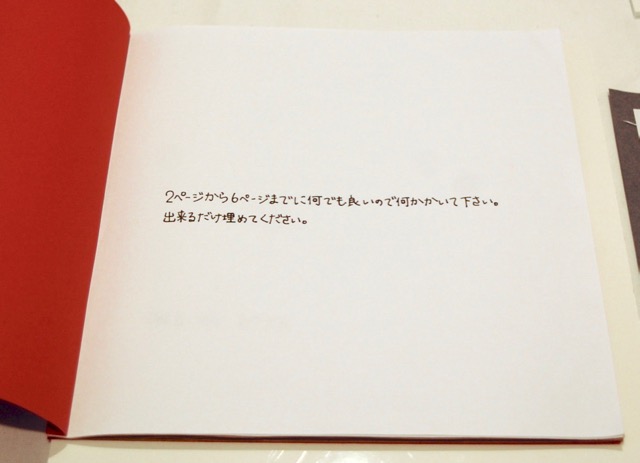

「何でも良いので何かかいてください」

目覚めて記憶のない自分に、「次のページになにか書いてください」という。次のページは白紙だった。

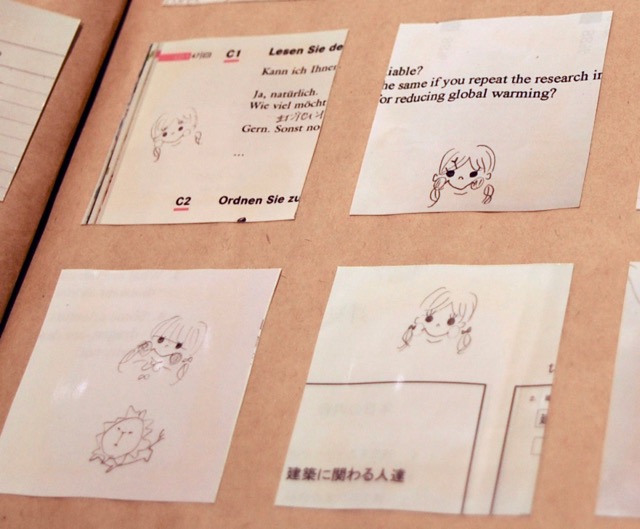

さらにめくると「今かいたものと似ていませんか。」とある。そして、その次のページはこうなっていた。

「今かいたものと似ていませんか」

たぶん、いろんな教科書やノートにこれまでさんざん書いてきた落書きだろう。たとえ記憶がなくても、手がそれを覚えているのではないか。おもわずしんみりする。

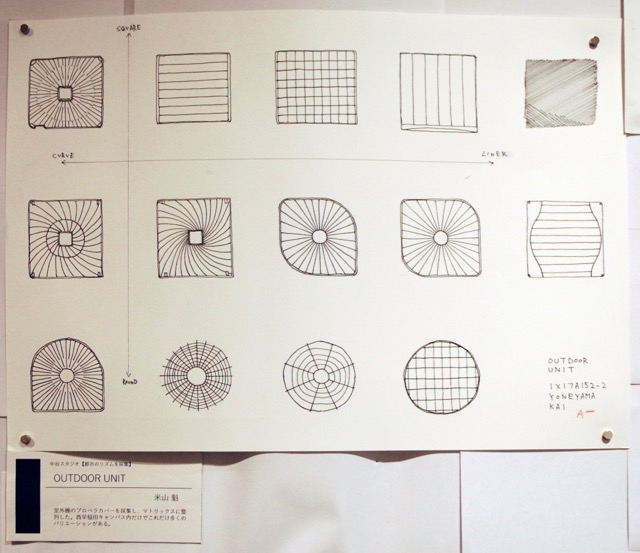

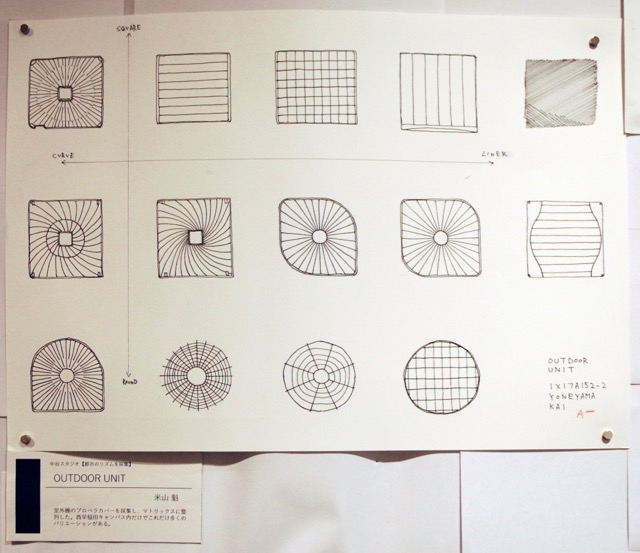

「OUTDOOR UNIT」米山魁

最後に、この展覧会を象徴するようなできごとを紹介したい。上の作品は「都市のリズムを採集」という課題に対する作品だ。

エアコン室外機の、カバーのパターンだけを取り出して並べた。よく見ると、直線パターン、放射パターンなどいろいろあることが分かる。

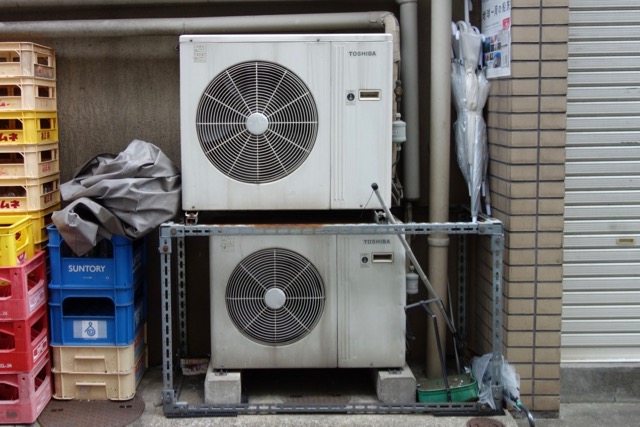

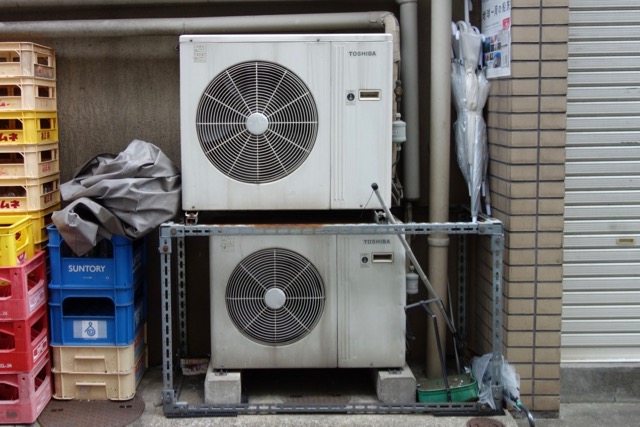

これは放射かな

ぼくの家の近所のこれは、上の作品でいえば最下段の放射パターンだろう。そんなとき、展覧会のスタッフの一人がiPhoneを手に駆け込んできた。

「駅のほうにすごいのを見つけた」

会場から最寄りの早稲田駅までの間に、珍しいパターンの室外機を見つけたという。iPhone に写っていたのはこれだった。

ねじり放射型?

この作品でいうとどこにあたるか、新しいパターンではないか、といって興奮していた。

ただ、ちょっと待ってほしい。これってすごいことだ。

「室外機のカバーのパターン」なんてふつう気にしないし、これがレアかもしれないといって興奮することもできない。

(もちろん、当サイトには室外機ばかり見ているような尊敬すべき人もいる。「

街のレアキャラ 右目室外機を探せ!」を参照。が、今はとりあえずおいておく。)

つまり、設計演習Aという授業と展覧会を通じて、そういう視点が獲得されたということじゃないだろうか。まさに「転換展」だ。

観察して、作る

「都市の採集」は街の観察だ。「自然の作り出す模様」は自然の観察。「Total Recall 想起させるモノ」は自分自身を観察しないと作れない。

ピアノの鍵盤に小さい庇があることも、キットカットに溝が入ってることも忘れてた。まずは観察して、そして初めてものを作ることができる、ということなのかなと思った。