朝の5時、黙って静かにホップを摘む

ビール造りについて知るチャンスが急に訪れた、というのも、ビールを作ることになったのだ。プロと一緒にビールを作って売る。

ビールは大好きだが造られ方についてはまるで無知で学ぶ根性もない、そんな私にとって最高の荒療治チャンスが到来したかっこうだ。こんなにも嬉しくありがたいことはない

ビールは大好きだが造られ方についてはまるで無知で学ぶ根性もない、そんな私にとって最高の荒療治チャンスが到来したかっこうだ。こんなにも嬉しくありがたいことはない

ということで、ある日の朝の5時、世田谷の住宅街にやってきた。5時……?

ど早朝にやってきたここ、ホップ畑である。

世田谷の住宅街にこんな場所があるのか。

世田谷の住宅街にこんな場所があるのか。

あ、ホップだ…! ビールのCMで見たことあるやつ!

こんなふうにひょろひょろと育つ植物だったのか(今日は同僚3人と一緒に来ております)

今回のビール造りを仕切ってくださるのは「ふたこ麦麦公社」というビールメーカーさん。

「フタコビール」という、二子玉川発をコンセプトにしたクラフトビールを作っている会社だ。それでホップを本当に二子玉川で作っているのだ。

「フタコビール」という、二子玉川発をコンセプトにしたクラフトビールを作っている会社だ。それでホップを本当に二子玉川で作っているのだ。

ふたこ麦麦公社の代表、市原さん

市原さんは代表ということなのだが、バリバリの現場派であった。だって朝っぱらからホップ摘んでる。聞けばたった2人でなにからなにまでやっているブルワリーなんだそうだ。そんな少人数でできるものなのか……(この疑問はのちほど解けます!)。

住宅街のため、ご近所迷惑にならないよう私語は禁止、業務連絡も超小声かアイコンタクトである。「ビール造り」という言葉からは想像できない朝だが、もくもくと作業をしていると少しだがビールのような香りがする。

住宅街のため、ご近所迷惑にならないよう私語は禁止、業務連絡も超小声かアイコンタクトである。「ビール造り」という言葉からは想像できない朝だが、もくもくと作業をしていると少しだがビールのような香りがする。

静かな収穫作業。ホップは葉が腕にあたるとかぶれてかゆくなるので要注意だそうだ。

なんでまた早朝から摘んでいるのかというと、これから茨城県に2時間かけて運び、そこで8時からタンクを使っての仕込みをはじめるから。

「ホップ」というものの実態をこの目で確認し、底辺だったビール偏差値がいきなり10くらいは上がったところで1日がはじまった。

「ホップ」というものの実態をこの目で確認し、底辺だったビール偏差値がいきなり10くらいは上がったところで1日がはじまった。

「ファントム方式でビール醸造してんだ」って言いたい

今回われわれが造るビールは600リットル。

「フタコTV」という、当サイトの運営元であるイッツコムのイベントのオリジナルビールとして販売することになっている。

必要量として一般的なゴミ袋くらいの大きさのポリ袋換算で2袋ほどのホップを摘んでジッパーバッグで密閉すると、車に積み込んで無事に茨城県の那珂市へやってきた。

予定通り8時だ。

「フタコTV」という、当サイトの運営元であるイッツコムのイベントのオリジナルビールとして販売することになっている。

必要量として一般的なゴミ袋くらいの大きさのポリ袋換算で2袋ほどのホップを摘んでジッパーバッグで密閉すると、車に積み込んで無事に茨城県の那珂市へやってきた。

予定通り8時だ。

ビューンと那珂市にあるクラフトビールのブルワリーでもある酒蔵へ

あっ! これ!

かわいいフクロウ、見たことあるマークだ。ええと、なんだっけ、なんだっけ……。

そうだ、「常陸野ネストビール」の木内酒造だよ!(写真はビールテイスト飲料の「常陸野 ノン・エール」)

造られ方に関しては素人だが、こちとらビールはもう20年弱飲んで暮らしているのだ。木内酒造の「常陸野ネストビール」は超おなじみだ。

発砲酒や第3のビール的な日常使いのビールがある一方でちょっといいことがあったときなんかに買う、いわゆる「良いビール」である。

え、でもなんでそんなビール界でも超有名な醸造所にやってきたのか。

発砲酒や第3のビール的な日常使いのビールがある一方でちょっといいことがあったときなんかに買う、いわゆる「良いビール」である。

え、でもなんでそんなビール界でも超有名な醸造所にやってきたのか。

慣れたようにぐいぐい市原さんは仕込みの窯のあるスペースにまで入っていく

じつは、ふたこ麦麦公社は「ファントムブルワリー」といわれる種類のビールメーカーなのだ。

ファントム方式というのは、自前の醸造所を持たず、醸造をほかのブルワリーに委託してビール造りをすることを言う。

ふたこ麦麦公社は木内酒造に醸造を委託している、ということだ。それで少人数での運営も可能なのだ。

ファントムって英語で幽霊のことだろう。委託することを幽霊というのである。

おしゃれかよ……!

ファントム方式というのは、自前の醸造所を持たず、醸造をほかのブルワリーに委託してビール造りをすることを言う。

ふたこ麦麦公社は木内酒造に醸造を委託している、ということだ。それで少人数での運営も可能なのだ。

ファントムって英語で幽霊のことだろう。委託することを幽霊というのである。

おしゃれかよ……!

仕込につかう三つの窯も……

発酵や熟成を行うタンクも、僭越ながら幽霊となって木内酒造のものを使わせていただく

強引かつ雑な結論:ビールは「水」だ!

ここで木内酒造の醸造士である宮田さんが合流。市原さんの師匠のような立場の方だ。

我々にも丁寧にいろいろ教えてくださった宮田さん。フクロウのTシャツがいかす

ビール造りの準備は万端、あとはとうとうと見たことをお伝えするのみなのだが、せっかちな読者のみなさまに向けこの日の重大な感想を最初に述べてしまいたい(なによりも私がせっかちなのだ)。

それは、

それは、

ビールは水から作る……!

ということだ。

ということだ。

殺菌の終わった窯に入っているのは……お湯……!!

窯にまず入れるのは、お湯であった。

そうだ、ビール=麦のイメージではあったが、ジュースのように麦を絞って作るわけではないのだ。

見てはじめて、ああそうか、ビールはまず水から作るのかと理解した。ビールをどう作るか、そもそも想像をしたこともなかったのだ。

で、もういきなりざっくり言ってしまうと、ビール造りの工程は、こうだ。

そうだ、ビール=麦のイメージではあったが、ジュースのように麦を絞って作るわけではないのだ。

見てはじめて、ああそうか、ビールはまず水から作るのかと理解した。ビールをどう作るか、そもそも想像をしたこともなかったのだ。

で、もういきなりざっくり言ってしまうと、ビール造りの工程は、こうだ。

・水に麦芽を入れて煮る(麦芽=発芽し始めの麦を乾燥させ粉砕したもの)

・その水をろ過する(麦の粕を除去する)

・その水にホップを入れる(香りづけ)

・その水に酵母を入れて発酵させる(アルコールよ目覚めよ)

・その水を熟成させる(後発酵ともいう、粗くて未熟な味が整う)

・その水こそが、ビール

・その水をろ過する(麦の粕を除去する)

・その水にホップを入れる(香りづけ)

・その水に酵母を入れて発酵させる(アルコールよ目覚めよ)

・その水を熟成させる(後発酵ともいう、粗くて未熟な味が整う)

・その水こそが、ビール

ビールというものは水をベースになんやかんや、ヤーヤーやって作っているのだ。

よく、暑い日に「ビールは水みたいなもの」などと言う冗談があるだろう。あれ、半分くらい合っていたのである。だってビールってめっちゃ水から作ってんだもん!

水! という衝撃とあとはもう一つ。「人が作っている」というのを目で見られたのも大きかった。

水を個性豊かなビールへと変貌させる人の手腕たるや、だ。上記の各工程は素人目にもかなりテクニカルに精密に行っていた。

よく、暑い日に「ビールは水みたいなもの」などと言う冗談があるだろう。あれ、半分くらい合っていたのである。だってビールってめっちゃ水から作ってんだもん!

水! という衝撃とあとはもう一つ。「人が作っている」というのを目で見られたのも大きかった。

水を個性豊かなビールへと変貌させる人の手腕たるや、だ。上記の各工程は素人目にもかなりテクニカルに精密に行っていた。

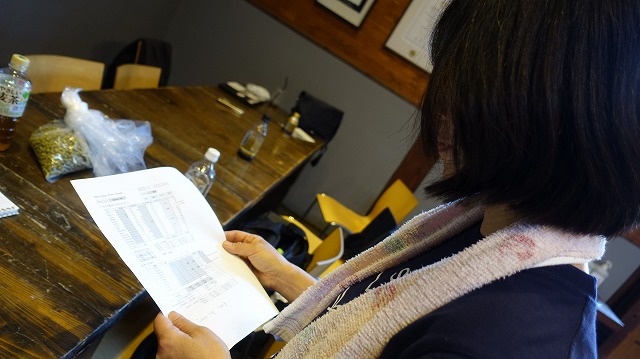

ビールの種類ごとにかなり精密なレシピがあり市原さんも厳しくチェックしていた

各工程、分かりやすくザクっと紹介していきます

せっかちがゆえに先にものすごく雑な感想を述べたが、ここであらためて各工程の様子を(今回目撃できた「煮沸」までの工程ではあるが)レポートしていきたい。

次ページへ続きます。

次ページへ続きます。

いったん広告です

ビールの仕込みについて、長く説明すると私もまたわかんなくなってしまうので、あくまで軽く、わかりやすく見ていこう。

水に対してかなりの量の麦芽を入れて煮る

「麦汁」という言葉には聞き覚えがある。おそらくビールのCMか何かで見聞きしたのだろう。

「ホップ」というものの存在もCMが教えてくれた。思えばビールの造り方のヒントを小出しにしてくるのがビールのCMである。

で、その「麦汁」というものをまずは作るのだ。どうするかというと、「麦芽」を煮る。

「ホップ」というものの存在もCMが教えてくれた。思えばビールの造り方のヒントを小出しにしてくるのがビールのCMである。

で、その「麦汁」というものをまずは作るのだ。どうするかというと、「麦芽」を煮る。

今回使うのはドイツ産の麦芽。これを128キロ入れる

造るビールは600リットル。最初に窯に入れたお湯は390リットルで、それに対し麦芽128キロを入れるのである。

勢い、水はドロンドロンの生地のような状態になる。

勢い、水はドロンドロンの生地のような状態になる。

ダマにならないようにサラサラすこしずつ入れるのがコツ

ドロンドロン

窯の下には温度計が埋まっており、がっちり温度管理しながら進める。

このときの窯のなかの温度は65℃。周囲はとにかく熱い。そしてもうもうに蒸す。麦だけにパンのような香りがする。ビールというよりもパンが焼けてしまいそうだ。

宮田さんによると温度管理がビール造りにはかなり大事なのだそうだ。

なかでは何が起こっているかというと、この高温で麦芽のなかのでんぷんが糖に変わっていっている。糖化が完了した汁を「麦汁」と呼ぶのだ。

麦汁。ばくじゅう、である。かつて、言葉の響きのおもしろさでしかとらえていなかったものが今目の前にある。ばくじゅう……!

このときの窯のなかの温度は65℃。周囲はとにかく熱い。そしてもうもうに蒸す。麦だけにパンのような香りがする。ビールというよりもパンが焼けてしまいそうだ。

宮田さんによると温度管理がビール造りにはかなり大事なのだそうだ。

なかでは何が起こっているかというと、この高温で麦芽のなかのでんぷんが糖に変わっていっている。糖化が完了した汁を「麦汁」と呼ぶのだ。

麦汁。ばくじゅう、である。かつて、言葉の響きのおもしろさでしかとらえていなかったものが今目の前にある。ばくじゅう……!

麦汁!(ヨウ素テストというのを行って、麦芽のなかのでんぷんがすべて糖化しているのを確認しております)

ちなみに宮田さんは前職が映像制作業だったそうで、「『糖化』って聞くと『透過』を想像しませんか?」と聞いたらちょっと笑ってもらえた。

さて、ここまでも窯のまわりは十分熱かったが、このあとさらに窯の中の温度を76℃まで上昇させる。糖化が完了したので酵素の働きを止めるのに必要な温度だそう。

ビールは水から作られている、あと、現場はものすごく熱いということが、来て分かった。

さて、ここまでも窯のまわりは十分熱かったが、このあとさらに窯の中の温度を76℃まで上昇させる。糖化が完了したので酵素の働きを止めるのに必要な温度だそう。

ビールは水から作られている、あと、現場はものすごく熱いということが、来て分かった。

ドロンドロンをサラサラにする、ろ過

お伝えのとおり現在われわれの麦汁はドロンドロンである。だって390リットルの水のなかに128キロもの麦芽を入れたのだ。溶けろというほうが無理だ。

で、ここで澄んだ麦汁にする、粕をとるのが「ろ過」という工程である。

ろ過は2つのタンク間を循環させて行うのだそうだ。今回は2時間半ほどかけた。

で、ここで澄んだ麦汁にする、粕をとるのが「ろ過」という工程である。

ろ過は2つのタンク間を循環させて行うのだそうだ。今回は2時間半ほどかけた。

なのでご飯を食べたりして待った。木内酒造には蕎麦の店が併設されているのだ。うまい

最初のろ過が終わった「一番麦汁」を飲ませていただいた。関西の「冷やし飴」ってこれのことらしい

やはりパンのような風味がある。飴なだけに甘い。

それにしてもむわむわと熱いところで麦芽を運んだりと作業のお手伝いをしていたので図々しくも早くも体がよぼよぼしてきている。

テンションを変えずてきぱき働く市原さんや宮田さんが、プロとはいえやはりすごい。

それにしてもむわむわと熱いところで麦芽を運んだりと作業のお手伝いをしていたので図々しくも早くも体がよぼよぼしてきている。

テンションを変えずてきぱき働く市原さんや宮田さんが、プロとはいえやはりすごい。

ここでホップ

ろ過が終わると麦汁を殺菌するために煮沸する。

その際に入れるのが、出ましたホップだ。

ホップを入れるタイミングが仕込の勘所のようで、どこでどう入れるかが味わいに重要にかかわってくる。

その際に入れるのが、出ましたホップだ。

ホップを入れるタイミングが仕込の勘所のようで、どこでどう入れるかが味わいに重要にかかわってくる。

ここで朝摘んだホップが登場。中の黄色い「ルプリン」という成分が大事なのでちぎって成分が出やすくする

生のホップはそのままぼっちゃんと入れるのではなくティーバックのように袋に入れて槽の中を泳がすように入れる

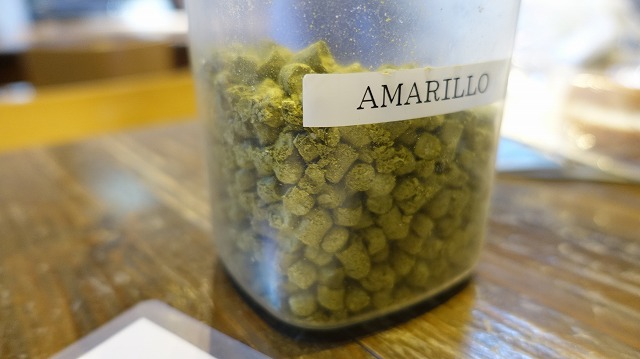

ホップとしては、生ホップよりも「ペレット」というホップを粉末にして固めたものをメインで使った(写真は「アマリロ」という品種のペレット。実際は「イエローサブ」という品種を使いました。見た目はどれもこんなかんじ)

生のホップを使ったビール造りは木内酒造でも珍しいそうで、おおむね上の写真のようなペレットを使うのだそうだ。

今回はペレット3回と生のホップを1回、時間をきっかり計ってタイミングを見定めて入れた。このタイミングが味の決め手になる。

最初のうちに入れる分で苦みを、後半で香りをつけるなどここに大きなテクニックがあるようで、これは素人がやるとやばいやつだとビンビンに感じ緊張した。

緊張と平行して、当然「煮沸」というからにはやはり窯の周りはかなり熱い。

この時点では窯の中は100℃にまで上昇しているという(「煮沸」だもんな)。

と、目撃できたのはここまで。ここからさらに

・酵母を入れて発酵約1週間

・熟成約10日

という「醸造」呼ばれる工程へ進む(今日やってきた工程は「仕込」)。

この後5年は書いた自分が忘れないくらい、覚えていられる範囲を目安にばしばしはしょって書いた。もう忘れない……!

今回はペレット3回と生のホップを1回、時間をきっかり計ってタイミングを見定めて入れた。このタイミングが味の決め手になる。

最初のうちに入れる分で苦みを、後半で香りをつけるなどここに大きなテクニックがあるようで、これは素人がやるとやばいやつだとビンビンに感じ緊張した。

緊張と平行して、当然「煮沸」というからにはやはり窯の周りはかなり熱い。

この時点では窯の中は100℃にまで上昇しているという(「煮沸」だもんな)。

と、目撃できたのはここまで。ここからさらに

・酵母を入れて発酵約1週間

・熟成約10日

という「醸造」呼ばれる工程へ進む(今日やってきた工程は「仕込」)。

この後5年は書いた自分が忘れないくらい、覚えていられる範囲を目安にばしばしはしょって書いた。もう忘れない……!

これで最低限のことだけでも覚えていられる

市原さん、宮田さんにおんぶにだっこでのビール造り&見学で身をもってビールの造られ方を知ることができた。

水を入れて、人が作る。現場の温度はすごく熱い。

水を入れて、人が作る。現場の温度はすごく熱い。

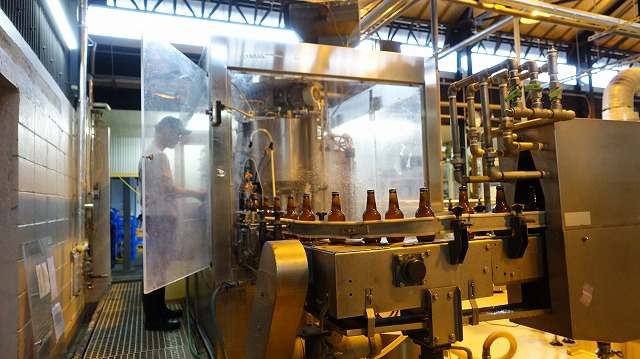

ろ過のあいだに木内酒造のメインの醸造所も見学させてもらった

こちらは大規模な設備でダイナミックにビールを作っていてそれはまたそれでほれぼれ

流れていく瓶!

うわーい!

背水の陣で挑んだ人生最後の(多分)ビール造り見学。

今の私はもう「麦汁が」「ホップが」といわれてもなんとなくは想像がつく。

ビール偏差値も20から30くらいには上がったのではないか。 いや、ホップ摘みもやったので+10しよう(偏差値をなんだと思っているのか)。

今の私はもう「麦汁が」「ホップが」といわれてもなんとなくは想像がつく。

ビール偏差値も20から30くらいには上がったのではないか。 いや、ホップ摘みもやったので+10しよう(偏差値をなんだと思っているのか)。

煮沸のあと「ワールプール」という煮沸した麦汁を休ませる工程の作業にうつる市原さんと宮田さん。「ワールプール」……ギリギリ覚えていたい……!

人為にありがとう

朝5時から二子玉川でホップを摘んでいた市原さんだが、だいたいいつも同じようにホップを摘んでガーっと車を走らせて木内酒造にやってきて、まるまる一日かけてビールを仕込んでまたガーっと車で二子玉川に帰ってくるんだそうだ。

ものすごく人力だ。

社会科見学は人に人為を知らしめる。人が作っていることを知ればよりありがたくビールが飲めるというものだ。人生が豊かである。

感激して、このまとめの枠の前に一回まとめたのにもう一度まとめてしまった。

ものすごく人力だ。

社会科見学は人に人為を知らしめる。人が作っていることを知ればよりありがたくビールが飲めるというものだ。人生が豊かである。

感激して、このまとめの枠の前に一回まとめたのにもう一度まとめてしまった。

ホップ種のパンというのも食べさせてもらった。ビール充極まった

ビール、できました

で、で、この日作ったビールが二子玉川のイベントで売られております……。なんということだ……!

イッツコム スタジオ&ホールでのテレビコンテンツの体感型イベント「フタコTV」(2018/08/04~19)にて。お近くの方、ぜひひやかしにいらしてみてください!(イベントは終了しました。)

イッツコム スタジオ&ホールでのテレビコンテンツの体感型イベント「フタコTV」(2018/08/04~19)にて。お近くの方、ぜひひやかしにいらしてみてください!(イベントは終了しました。)