常夏のケアンズにサーモンが?

3月にケアンズを訪れた折のこと。海辺を歩いていると釣り竿をかついだ親子に出会った。日本だとアジやカサゴなんかを釣りに行くところなのだろう。

ケアンズ近郊の海辺。意外と海水浴客の姿が少ないと思ったら、日本とは比較にならないほど毒性の強いクラゲがいるそうで遊泳禁止のビーチが多い。

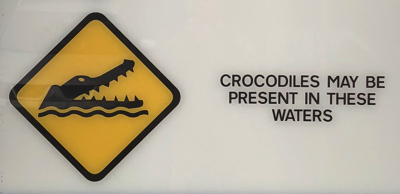

ワニも出るってさ!事故の件数はサメよりもはるかに多いそうだ。

「この辺だとどんな魚が釣れるの?」と訊ねると「トレバリー(ヒラアジの仲間)とかグルーパー(ハタの仲間)とか、エンペラー(フエフキダイの仲間)とかサーモンとかだよ」との返答。

へー。…え?サーモン?

へー。…え?サーモン?

普通サーモンっていえばこれだよね?寒い地方の魚でしょ?(写真は北海道のカラフトマス、英名はピンクサーモン)

いやいや、サーモンってサケのこと?でもあれって基本的に寒い地方の魚だよね。北海道とかカナダとかさ。

「Salmon…?」と聞き返すも「Yes, salmon!」と返ってくるばかり。いい笑顔とともに。

うーん、たぶんそのサーモンって僕ら日本人が想像するサーモンじゃないよな。釣って正体を確かめてやろう。

「Salmon…?」と聞き返すも「Yes, salmon!」と返ってくるばかり。いい笑顔とともに。

うーん、たぶんそのサーモンって僕ら日本人が想像するサーモンじゃないよな。釣って正体を確かめてやろう。

小魚を釣って刻み、サーモン用の餌にする。日本でいうところのコノシロの仲間だけれど、こちらでの呼び名はサーディン。日本だとサーディンといえばオイルサーディンの材料であるマイワシを連想しがちだが…。早くも常識のズレが生じはじめた。

サーモンの釣り方は、釣り針に魚の切り身を引っかけて海にぶち込んでおくだけというシンプルなものらしい。

ただし、一応コツはあるようで「夜間に」「砂地を」狙うと効率が良いとか。わかりました。言う通りにします。

ただし、一応コツはあるようで「夜間に」「砂地を」狙うと効率が良いとか。わかりました。言う通りにします。

どうでもいい愚痴だがオーストラリア、特に郊外の海辺などリゾート地は物価が高い!たったこれだけのオモリが日本円にして約800円!萎える!

ハマギギなんぞを釣りつつ待つこと数時間。ふと竿を見ると、穂先がギャンギャン曲がっている。

やばい。すごい大物きちゃった!?

格闘を見て、すぐ隣で竿を伸ばしていた釣り人が見物に来た。

彼も僕も、早く獲物を見ようとヘッドライトで海面を照らす。

やばい。すごい大物きちゃった!?

格闘を見て、すぐ隣で竿を伸ばしていた釣り人が見物に来た。

彼も僕も、早く獲物を見ようとヘッドライトで海面を照らす。

まずは海産のナマズ、ハマギギが釣れた。これは普通にキャットフィッシュと呼ばれていた。海にいる時点で僕ら日本人からするとあまり普通ではないのだが。

するとイメージしていた半分程度しかない、なんともほどよいサイズの白い魚体が照らし出された。思わず「えっ、ちっさ!」と声が出た。

数十秒前を思い返すと、彼の前で僕は、さも巨大魚が釣れたかのように思いっきり腰を入れて格闘していた気がする。竿をつかんだ瞬間に「フィッシュオン!」とか開高健みたいなシャウトを決めた気さえする。なんなら「ビッグワン!」くらい言ったかもしれない。……これは恥ずかしいぞ!

「タモ網ですくおうか?」とニヤニヤして聞いてきたので「大丈夫っす……。」とだけ答えて、そのまま糸をたぐって足元へ引っこ抜いた。

「グッドなサーモンだね!」と釣り人。あっ、やはりこれが!例のサーモン!

数十秒前を思い返すと、彼の前で僕は、さも巨大魚が釣れたかのように思いっきり腰を入れて格闘していた気がする。竿をつかんだ瞬間に「フィッシュオン!」とか開高健みたいなシャウトを決めた気さえする。なんなら「ビッグワン!」くらい言ったかもしれない。……これは恥ずかしいぞ!

「タモ網ですくおうか?」とニヤニヤして聞いてきたので「大丈夫っす……。」とだけ答えて、そのまま糸をたぐって足元へ引っこ抜いた。

「グッドなサーモンだね!」と釣り人。あっ、やはりこれが!例のサーモン!

釣り上げられたサーモン。…サーモン?

サンゴ礁の海に暮らすサーモン。その正体はやはりサケやマスではなかった。

これは日本では「ツバメコノシロ」と呼ばれる類の魚である。

これは日本では「ツバメコノシロ」と呼ばれる類の魚である。

…サーモンではねえよなぁ?とはいえコノシロでもないけどさ。

ツバメコノシロの仲間は南方系の魚で、日本でも沖縄や九州などで漁獲されることがある。

鼻が突き出た独特の顔と胸ビレのスジ(鰭条という)が独立して指のように伸びているのが特徴的な魚だ。

しかし…流線型のボディー以外はあまりサーモン感がないような…?

鼻が突き出た独特の顔と胸ビレのスジ(鰭条という)が独立して指のように伸びているのが特徴的な魚だ。

しかし…流線型のボディー以外はあまりサーモン感がないような…?

胸ビレの一部が細く裂けたように分離するのがツバメコノシロ類で一番わかりやすい特徴。

ともあれ、サーモンと名がついてしまっているのは事実である。

なお、英語圏でツバメコノシロ類をいわゆる普通のサーモン(サケ・マス類)と区別するには「スレッドフィン(threadfins)」あるいは「スレッドフィンサーモン(threadfin salmon)」と呼ぶと通りがいい。

なお、英語圏でツバメコノシロ類をいわゆる普通のサーモン(サケ・マス類)と区別するには「スレッドフィン(threadfins)」あるいは「スレッドフィンサーモン(threadfin salmon)」と呼ぶと通りがいい。

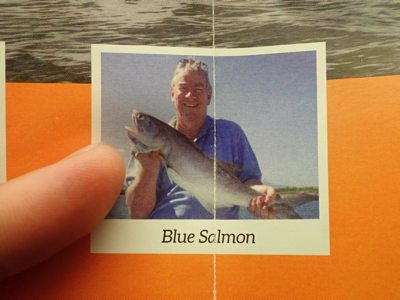

現地のフィッシングツアーのパンフレットではたしかにサーモン扱い。今回僕が釣ったのはブルーサーモンと呼ばれるものらしい。

キングサーモンというでっかいのもいるようだ。

でも、キングサーモンっていったら普通はカナダとかアラスカにいるデカいサケ(和名 : マスノスケ)のことよね?ツバメコノシロじゃないよね。普通は。

さらに話をややこしくさせるのが、ツバメコノシロという和名をもつものの実際はコノシロ(ニシン目ニシン科)とは縁の遠いスズキ目ツバメコノシロ科に属すという点である。

オーストラリアではサケじゃないのにサーモン扱い、日本ではコノシロでもないのにコノシロ扱い。

後ほど詳しく述べるが、どこの国も魚名の付け方というのは適当なもんなのだ。

オーストラリアではサケじゃないのにサーモン扱い、日本ではコノシロでもないのにコノシロ扱い。

後ほど詳しく述べるが、どこの国も魚名の付け方というのは適当なもんなのだ。

味がサーモンっぽいのでは?

というわけで、見た目はそこまでサーモン感のないツバメコノシロくんたち。

ここである一つの仮説を立てたい。ひょっとすると味がサーモンっぽくて、そこからこの名がついたのではないか?

さあ、食べて検証してみよう。

ここである一つの仮説を立てたい。ひょっとすると味がサーモンっぽくて、そこからこの名がついたのではないか?

さあ、食べて検証してみよう。

血とエラ、内臓はその場で抜いて宿へ持ち帰る。さらに冷蔵庫で丸一日寝かせてから調理開始。

肉の色は…うん、全然サーモンピンクではないね。むしろアジとかイナダとか、そういう青魚に近いような。

刺身でいただきましょう。

うん、こりゃイナダだ!味は濃いが脂のノリは軽め。うまいぞ!

…味はイナダ(ブリの若魚)にそっくり。ちょっと身はやわらかめだがなかなかおいしい。

だが!やっぱりサケには似ても似つかず!味が似てるから同じ名前がついた説は否定されたと見ていいだろう。

となるとやはり、サーモンとは見た目からつけられた名であると考えるべきか。オーストラリアでは、少なくともクイーンズランド州では「体つきがやや扁平した紡錘形で、口が大きく、かつそれなりの体格を誇る」魚はとりあえずサーモン!ということなのだろう。

だが!やっぱりサケには似ても似つかず!味が似てるから同じ名前がついた説は否定されたと見ていいだろう。

となるとやはり、サーモンとは見た目からつけられた名であると考えるべきか。オーストラリアでは、少なくともクイーンズランド州では「体つきがやや扁平した紡錘形で、口が大きく、かつそれなりの体格を誇る」魚はとりあえずサーモン!ということなのだろう。

揚げ焼きにしてサンドイッチの具に。加熱してもやっぱりイナダに似ている。旅先での貴重なタンパク源になった(魚も買うと高かった)。

そもそも魚の名前っていいかげんなもの

このサーモンだけではない。オーストラリアやアメリカなど英語圏の国を見渡すと、日本人の感覚からするとどうも腑に落ちないネーミングの魚が多い。

サケでもマスでもない魚にサーモンだのトラウトだのつくことは珍しくないし、かと思えば同じような外見の魚が異なるくくりの呼び名で呼ばれたりもする。

サケでもマスでもない魚にサーモンだのトラウトだのつくことは珍しくないし、かと思えば同じような外見の魚が異なるくくりの呼び名で呼ばれたりもする。

たとえばオーストラリアには他にも『オーストラリアンサーモン』なる魚もいるが、これまたサケとは無関係。日本では『マルスズキ』というこれまたややこしい名で扱われることがある。

『トラウト(trout)』を英和辞典で引くと『マス(鱒)類』を指すと書かれているが…

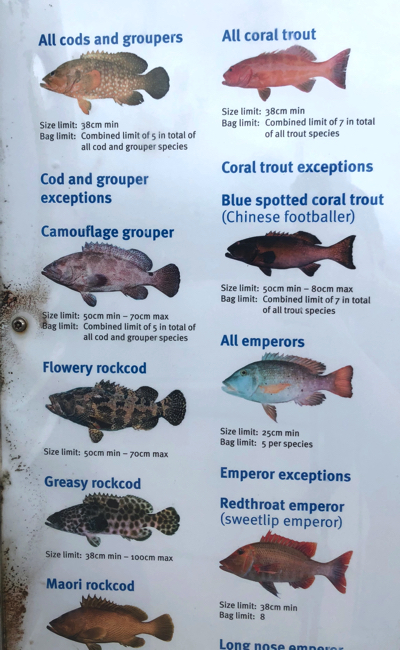

マス類のいないオーストラリア北部やフロリダなどではハタ科のスジアラ類がトラウト(コーラルトラウト)と呼ばれる。ニベ科の大型魚がシートラウトと呼ばれることも。どちらもマスとはかなり縁が遠い上にビジュアルもそんなに似ていない。強いていうなら口が大きいことくらいか。

かと思えば、同じような体型のハタの仲間はコッドだのグルーパーだのトラウトだの妙に細分化されている。この手の魚は全部『◯◯ミーバイ』で片付けてしまう沖縄県民のスマートさを見習ってはどうか。※漁港に設置されていた釣魚一覧より

何も英語圏の命名が間違っているとか、日本に劣っていると言いたいわけではない。

魚は古今東西で重要な食物とされてきた動物である。魚類の命名というのはすなわち「水産物に商品コードをふっていく作業」であるから、分類学的に精緻であることよりも実用性が重視されるのはどの国においても当然と言える。

日本人だってざっくりと見た目で魚を呼び分けることはよくやる。ひし形で平べったい海の魚は分類学的に近い遠いなんて抜きにしてどれもこれも『◯◯鯛』と名付けているだろう。それでいてブリやスズキなど水産上重要な魚には出世魚として同じ種でありながら複数の呼び名を与える。

一方で僕たちが『エビ』とひとくくりに呼んでいるあの甲殻類は英語圏だとその大きさや形ごとに『シュリンプ(小エビ)』『プローン(だいたいクルマエビくらいのサイズ)』『ロブスター(イセエビとかオマール的なやつら)』と呼び分けているのだからおもしろい。

魚は古今東西で重要な食物とされてきた動物である。魚類の命名というのはすなわち「水産物に商品コードをふっていく作業」であるから、分類学的に精緻であることよりも実用性が重視されるのはどの国においても当然と言える。

日本人だってざっくりと見た目で魚を呼び分けることはよくやる。ひし形で平べったい海の魚は分類学的に近い遠いなんて抜きにしてどれもこれも『◯◯鯛』と名付けているだろう。それでいてブリやスズキなど水産上重要な魚には出世魚として同じ種でありながら複数の呼び名を与える。

一方で僕たちが『エビ』とひとくくりに呼んでいるあの甲殻類は英語圏だとその大きさや形ごとに『シュリンプ(小エビ)』『プローン(だいたいクルマエビくらいのサイズ)』『ロブスター(イセエビとかオマール的なやつら)』と呼び分けているのだからおもしろい。

ちなみにザリガニの英名は『クレイフィッシュ』だが、オーストラリアだととりわけデカい種類は『フレッシュウォーターロブスター』と呼ばれるのだとか。

きっと、ツバメコノシロにサーモンの名がつくワケを僕らが理解できないのは、ただ単に英語圏のネーミングセンスが日本人のそれと一線を画しているからというだけのことなのだろう。

向こうの人たちも『ツバメコノシロ』という和名を知ったら「いったいどこがツバメでどのへんがコノシロなんだ…」と戸惑うかもしれない。そして「やっぱりサーモンの方がいい名前だ!」と胸を張るのではないかと思う。

向こうの人たちも『ツバメコノシロ』という和名を知ったら「いったいどこがツバメでどのへんがコノシロなんだ…」と戸惑うかもしれない。そして「やっぱりサーモンの方がいい名前だ!」と胸を張るのではないかと思う。

ちなみに、いよいよもって話がややこしくなるのでここまで伏せておいたがオーストラリアにもサケやマスはいる。彼らはもともと北半球の魚だが、オーストラリア大陸南部やタスマニア島では気候が合うため現在では養殖や放流が盛んに行われて国内外に出荷されている。そのため単に『サーモン』と言った場合、多くの場合はこちらのいわゆるサケ・マス類を指すのが一般的だそうだ。『ケアンズの浜辺で釣り人が』発言した場合など特殊なケースを除けば。