チロルチョコどっさり買ったらなぜか工場見学をすることに

先日、福岡県を訪れたさい、田川市に、あのチロルチョコの工場があり、工場の近くには、チロルチョコのアウトレットショップがあるということを地元の人に教えてもらった。

もちろん「チロルチョコのアウトレットショップ」じたいが、かなり興味深いものであったのだけれど、それよりなにより、福岡県の田川市がチロルチョコの発祥地であるというのも驚きであった。

こんどは堂々と工場に入れるぞ

上記のチロルチョコのアウトレットショップ訪問記の記事を読んでくださった関係者の方から、後日「こんどはぜひ工場の見学にも来てください」と直接連絡がきた。

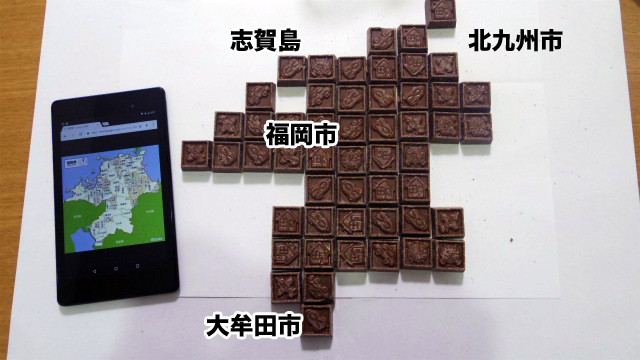

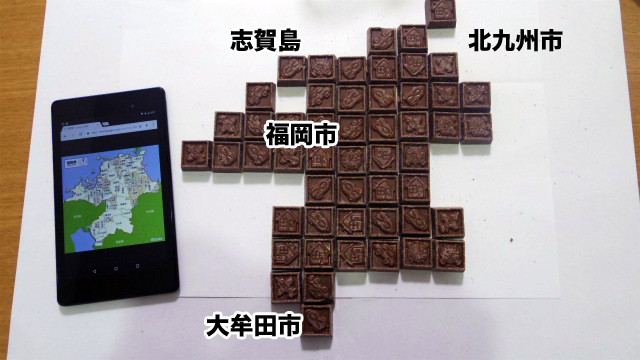

あの記事(チョコでスーパーマリオのドット絵を作っただけの記事)を読んで工場見学をさせてくれるという。

チロルチョコ、懐どんだけ広いんだ。父の恩は山より高く、母の恩は海より深く、チロルチョコの懐はソビエト連邦より広い。

もとより、工場見学そのものが好きなぼくと、編集の古賀さんは、ふたつ返事で福岡に飛んだ。

西鉄バスで田川市に向かい、タクシーで「松尾製菓の工場」に向かう。前回は、工場に入ろうとしたタクシーをあわてて制止したが、こんかいは堂々と中に入ってよい。

へー、ここがチロルチョコの工場かぁー

松尾製菓、工場の事務所

レトロな雰囲気の事務所だが、ここに、チロルチョコの工場ができる前にあった石炭工場の建物をそのまま使っているらしい。

待合室には……なんと。

松尾利彦代表取締役社長(当時)

※1 2017年5月の取材時は社長でしたが、6月に会長職に就かれ、現在は代表取締役会長です。ですが、記事内の肩書は取材時のまま進めます。

ノコノコやってきてすみません……

チロルチョコのドット絵

社長、ダンディがすぎる

松尾社長「あぁ、そうですか」

――チロルチョコが好きなのはもちろんなんですけども……。

まったくもって、しどろもどろである。ふざけてドット絵を作って遊んだ罰だろうか……いや、でもちゃんとおいしく全部たべきったんだけどな。

チロルチョコの福岡県

――ぼくらの世代にとっては、チロルチョコは原風景というか。たぶん嫌いなひといないと思うんです。

松尾社長「よく、そういうファンレターは来ますよ」

――あ、そうなんですか。

松尾社長「ファンレターに限らず、頂いたご意見というのはちゃんと目を通しまから」

古賀「純粋なファンレターが来るって、お菓子のメーカーっぽくていいですね」

松尾社長「最近すごくおもしろいやつが来ててね、ちょっとまってて……これが最近きたやつでね」

と、松尾社長が見せてくれたのは箱。ふたをあけてみると……。

うわーってなる。もはやレターではない

いっこづつ紙袋に入ってる

このファンレターは、ファンの方が自作したチロルチョコ一個分が入る小さな紙袋の詰め合わせだ。いやまじ、これはかわいい。インスタにアップしたい。

もちろん、こんなに手の込んだものはめずらしいそうだが、ファンからのお手紙はよく来るという。

古賀「やはりファンレターは、子供からのものが多いんですか?」

松尾社長「来るときもありますけど、成人した方からも来ますし、ご老人の方からも来ますね」

ぼくもたまにはこういった物理的なファンレターが欲しい。と、詮無いことをおもってしまう。

秋月藩で元結業を営んでいた

チロルチョコの誕生について伺いたい

――みんなが知っているあのチロルチョコ。それが田川発祥だというのはちょっと驚きました。田川は炭鉱のイメージがすごく強かったので。どうして田川でチロルチョコがうまれたのか、その歴史をお伺いできればとおもいまして……。

松尾社長「なるほど、そうですね……うちはもともと、江戸時代は秋月藩(※2)で元結業(※3)を営んでいたらしいんですが、それが明治維新で廃業になったんですよ」

※2 現在の福岡県朝倉市周辺。

※3 髪の髻(もとどり)を束ねる紙などでできたひもをあつかう商売。

――江戸時代はお菓子は関係なかったんですね。

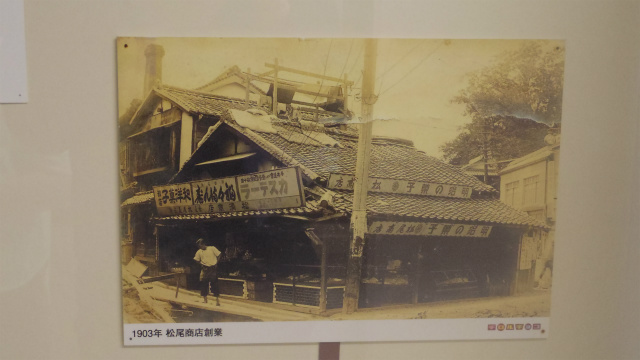

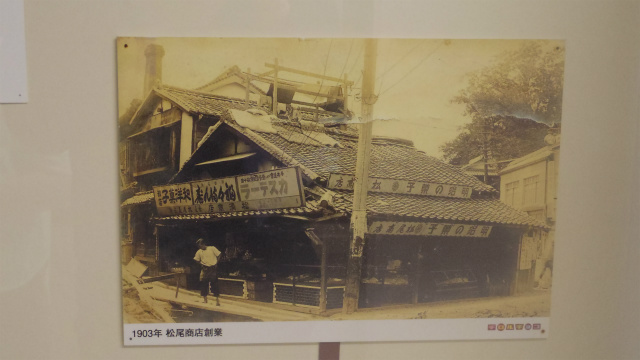

松尾社長「ええ、で、結局食っていけなくなって一家離散するんです、創業者はそういった辛苦をなめつつ、田川でまた一家が再集結して菓子屋を始めるわけです、これが1903年(明治36年)ですね」

1903年の松尾商店。看板に「カステーラ」とあるのでカステラも取り扱っていた?

――製菓業はそのころからですね。ホームページを拝見したところ、満州の佳木斯(チャムス)で製菓会社を設立したと書いてあって、すごいなあと。佳木斯市は満州でも新京とか哈爾浜みたいな南のほうではなく、北東のソビエトとの国境に近い場所だったようですが、そこではどんなお菓子を作っていたんですか?

松尾社長「当時、国策といっては大げさですけど、お菓子の供給を行うために、民間の企業として満州に工場を作ったんです……ただ、そのころの資料があまりなくて、どんなお菓子をつくっていたのかはちょっとわからないです。でもチョコレートでないことは確かです。チョコレートは、戦後からなので」

――終戦後は、また田川で菓子製造をはじめたんですね。チョコレートを作るまではどんなお菓子を?

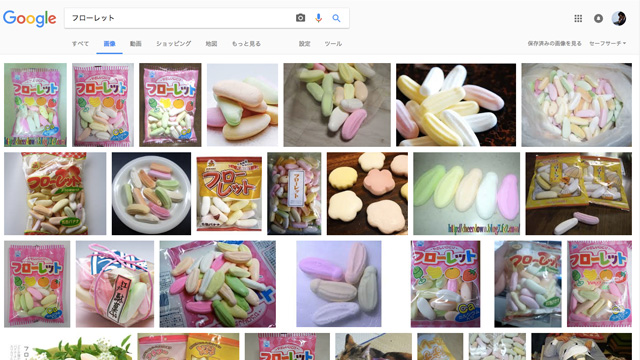

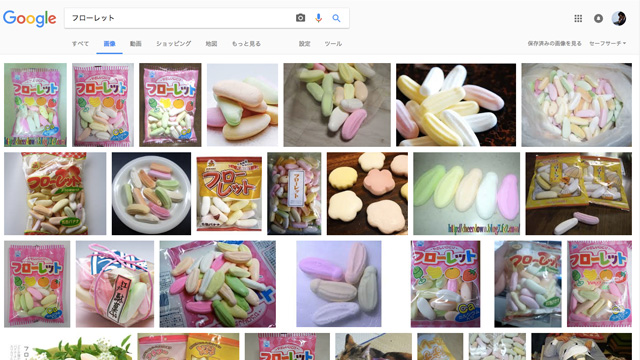

松尾社長「その時代はですね チャイナマーブルとか、フローレットとかを作ってたようですね……わかるかな?」

――チャイナマーブルはわかります。硬い飴ですよね。

松尾社長「そう、チャイナマーブルは硬いやつですね。フローレットも、カラフルでゼリービーンズぐらいのおおきさの砂糖菓子ですね。そういうものを作ってました」

フローレット、取材の時はよくわからなかったのだが、あとでしらべてみたら、正体が判明した。「五色バナナ」とも呼ばれている菓子で、よく仏壇にお供えしてあるカラフルで細長い砂糖菓子だ。

チャイナマーブルもフローレットもおばあちゃんちの水屋(食器棚)に置いてあったり、子供会の行事でもらうお菓子に混入しているやつである。

チャイナマーブルとフローレット

松尾社長「あと、当時はキャラメルも作ってましたね。バラキャラといって、一個ずつバラバラに包装して売ってたんです。昔はキャラメルメーカー多かったんですよ。この“キャラメルをひとつずつ作る技術”が、後のチロルチョコを作る技術にもつながっていったんです」

チャイナマーブルは砂糖をあたためてボール状に固める。フローレットは、砂糖と卵白、ゼラチンをまぜ合わせて固める。キャラメルは砂糖と牛乳を煮詰めて固める。こうやって見ると、いずれも砂糖を加工したものであることにはかわりない。さまざまな商品を作っているように見えるが、根底にあるのは砂糖だ。

シュガーロードは奈良時代から?

――長崎から佐賀を抜けて、筑豊を経由して小倉に至る長崎街道沿いに、砂糖菓子の文化が色濃く残っていて、チロルチョコもその中のひとつだと、そういうふうに伺いました。

松尾社長「そうですね、私はあまり詳しくはないんですが、そういう一面もあると思います。長崎はカステラ、そして、佐賀の小城羊羹(※4)、飯塚のひよ子(※5)さん(吉野堂)、千鳥屋さん……いずれも長崎街道沿いですね」

※4 小城羊羹は、佐賀県の小城市の銘菓で、普通の羊羹と違い、表面がシャリっとしている。

※5 「ひよ子」は東京土産としても有名だが、福岡のほうが元祖である。

砂糖が貴重品であった江戸時代、長崎の出島に届いた砂糖は、長崎街道を経て、小倉から大坂、京都へ運ばれていた。そのため、街道沿いの宿場町は製菓技術を手に入れやすかったといわれている。ここから、長崎街道は「シュガーロード」とも呼ばれている。

松尾社長「ただね、このあたり(筑豊地域)は、万葉集にも出てくるぐらい古い土地柄なんですよ、それこそ遣唐使の時代からひらけていた。ですから、江戸時代からというわけではなく、もっと昔から、大陸から入ってくる情報の通り道にはなっていたんです。そういう道が、時を経てシュガーロードになっていったんじゃないかなと、そうおもいますよ」

確かに、砂糖は奈良時代、中国から日本に、鑑真が伝えたとも、遣唐使が伝えたともいわれていることを考えると、あながちまちがいともいえない。シュガーロードの基礎は奈良時代にはできていた。

あの製菓メーカーの創業者はふたりとも佐賀出身

松尾社長「江崎グリコの創業者、江崎利一氏は佐賀(佐賀市蓮池町)の出身で、事業も最初は佐賀で始めたんじゃないかな? うちの祖父とは交流があったんです」

――えぇっ、そうなんですか。すごいっ!

松尾社長「あと、直接うちとは関係ないけれど、森永製菓の創業者の森永太一郎氏も佐賀(伊万里市)の出身でしたね。ただ、この方は東京で事業を起こされてますから、あまり関係ないかもしれないですね」

それしにしても、グリコ、森永という日本を代表するキャラメルメーカーが、どちらも佐賀にゆかりがあるのはおどろきだ。佐賀県、探されてる場合じゃない。シュガーロードの底力たるやである。

チョコレートは高級品だった

戦後、田川で事業を再開した松尾製菓は、まだチョコレートには進出していない。いったいチロルチョコはいつ登場するのか。

――チロルチョコはどのような経緯で誕生したんでしょう?

松尾社長「わたしの父(松尾喜宣氏)が1962年に発売したのが最初です。チョコレート自体はその5、6年前から作っていたらしいんですが、チロルチョコのブランドで売り始めたのはその年ですね」

――当時は1個10円ですか?

松尾社長「そうです、ただ、当時のチロルチョコは今とは形が違うんですよ、だいたい今のチロルチョコが3つ連なっているぐらいの長方形で、10円でした、中にヌガーを入れて、コストダウンをはかったんです」

チロルチョコを開発した松尾喜宣氏と、発売当初のチロルチョコ

松尾社長「当時チョコレートは高級品だったんです。それを子供でも買えるような10円という価格で売った。これがヒットしたんです」

それまでの、砂糖を煮詰めたり固めたりしただけの、ただ甘いだけのお菓子とは違う、カカオフレーバーの複雑な香りと味わいが加わったチョコレートのお菓子が10円で買えるというのが、衝撃的だったはずだ。

もちろん1962年の10円は今よりも価値があった。当時は牛乳一本15円、かけそば一杯40円の世界だ。かけそばを現在の価値で300円ぐらいと考えると、当時の10円は、現在の75円相当だろうか。あのサイズ(チロルチョコ3つ分)のチョコが75円であれば妥当な価格といえる。

チロルチョコその先へ

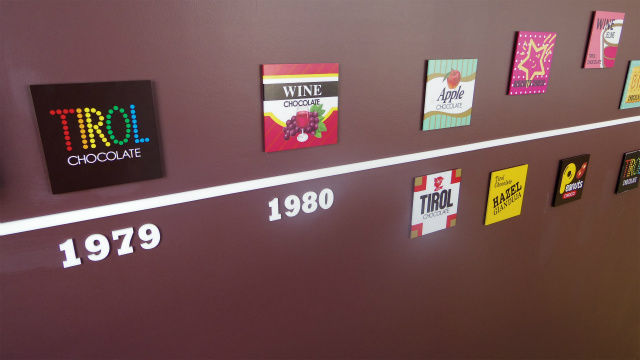

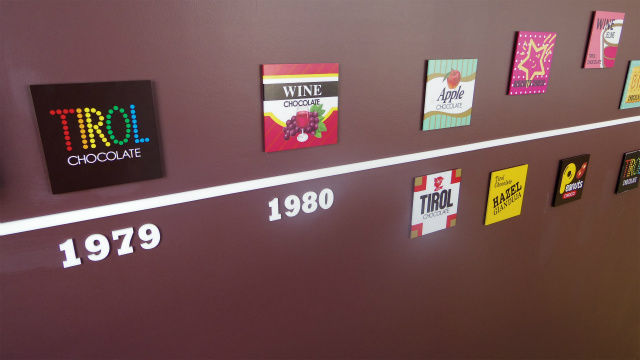

松尾社長「1974年にオイルショックがおきて、諸物価が高騰したんです。チロルチョコも値上げせざるをえなかった。10円が20円に、20円が30円にと値上げするうちに売上も落ちてきてしまった。そこで父が『もう一度原点に立ち返って、一個10円で売ろう』と、ただ、今までの大きさではだめだから、3個に分割して一個10円ということにしました。それが1979年ですかね」

私たちが見なれた「チロルチョコ」の誕生の瞬間だ

チロルチョコ誕生の瞬間

――それにしても10円という価格は、本当にすごいと思うんです。原材料費だけじゃなくて、包装紙代、工場の人件費、減価償却費、輸送費その他もろもろ、一切合切この10円の中に詰まっているということが想像つきません。

松尾社長「やっぱり量産効果ですよね……たくさん作らないと採算あいません。今でもそうですけど、年間の生産量、ピースで7、8億個ぐらいなんですよ」

――7、8億……。ピースというのはあのサイズのひと粒で1ピースというわけですよね。国民ひとりあたり……。

松尾社長「2、3個は食べてる計算になりますかね? 1日100 万個、200万個作りますから」

――ひゃくまん……工場はここだけですよね。すごいですね。

松尾社長「すごい……というか、いままで他社が3回、うちの商品をまねして類似商品作っています。しかし、いずれも撤退ないし倒産してるんです」

――あぁ、類似商品なんてのがあったんですね……。

松尾社長「このチョコは、見た目は誰でも作れそうで、もちろん、商品をまねする“だけ”はできるんです、まねだけはできるんですが、ビジネスとして成立させるのは、それなりのボリュームがないとダメなんです。で、それが、やってみてはじめてわかる。で、過剰投資で倒産しちゃう」

古賀「うぁー」

松尾社長「もうひとつのうちの強みは味のバリエーション、色んな味、今週はカレーパンというものがでましたが……」

古賀「カレーパンですか!」

松尾社長「外側のチョコの部分と、センターと呼んでいるんですけど、中身の組み合わせのバリエーションですね、これの開発と製造がスピーディーにできる、これが強みなんですね」

味のバリエーションは、引き合いの多さから

――味のバリエーション、いまほんとにたくさんありますが、増え始めたのはいつぐらいからでしょう。

松尾社長「味のバリエーションが、ぐっと増えたのは……ここ10年ぐらいかな」

――ほとんどは期間限定なんですね。その中でもヒットしていまだに売り続けているものってありますか。

松尾社長「最初に『きなこもちチョコ』が大ヒットしまして、それで、いろんなところから『うちだけのオリジナルを作って欲しい』といった引き合いがふえて、そういうものに対応しているうちにドンドンふえていったんです。ですから、うちが戦略的にふやしたとか、そういうわけでもないんです」

――なるほど「きなこもちチョコ」がヒットしたんですね。今でも販売されてますか?

大ヒットしたきなこもちチョコ

松尾社長「してます、秋から冬の限定商品ですが」

――コンビニで売っているチロルチョコは、バーコードをつけるために少しサイズが大きくなり価格も20円になった……というのは?

松尾社長「それはその通りですね。コンビニにおいて貰えるよう、コンビニ本部に何度も、それこそお百度参りのように、なんどもなんどもお願いにあがって、やっと北海道のコンビニでテスト販売したんです、ただ、そのころは、まだバーコードつけてませんから、レジに商品のバーコードを書いた下敷きを準備してもらって、それで販売してもらってました」

すっかり、チロルチョコ誕生秘話を江戸時代からコンビニまでたっぷりきいてしまった。もう、おなかいっぱいのひとも多いかもしれないけれど、工場見学はこれからである。

チロルチョコができるまで

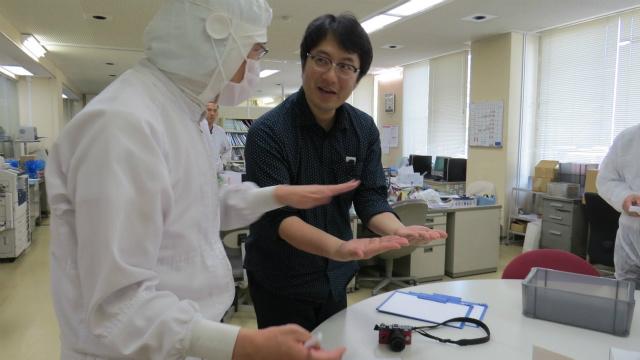

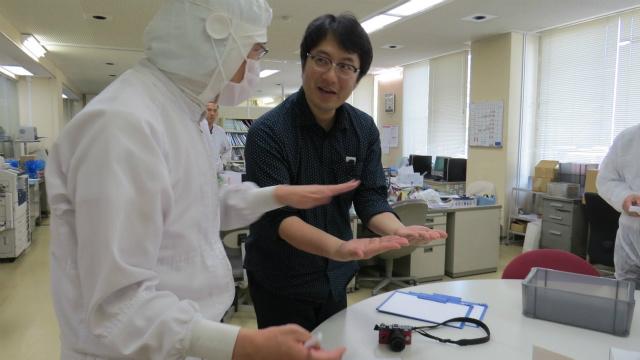

ここからは、工場を案内してくださる中川さん(左)と中村さん(右)

さて、チロルチョコ工場の見学である。

がんらい、工場見学は、どんな工場でも大好きだ。ただ、見学コースが設定されている工場は、たいてい、すこし離れた場所からガラス越しにしか見学できないのが普通だ。

安全面を考えると、あたりまえだし、仕方がないのだが、今回は特別に生産ラインの近くまで見せていただけるという。

爪長さをチェック。ギリギリセーフの長さだった

これ着るの憧れてたんだよねー

入念な手洗いと、エアシャワーを浴びて、工場にお邪魔する。

ストロベリーとチョコレートの強烈ないい匂い!

工場、ほんと迷路みたい

しかし、この強烈ないい匂い、工場で働いてるひとは慣れすぎてしまって、まったく感じないらしい。

中村さん「チョコレート工場の工程は大まかにわけて(1)ロール、(2)成形、(3)包装にわけられます」

――ロールというのは……。

中村さん「チョコレートの生地を作る工程ですね、成形はチョコレートを型に入れて冷やして、チロルチョコの形にする工程、包装はそのままラッピングする工程ですね」

黄色い塊はいったいなんなのか?

――これはなんですか?

中村さん「バターですね、カカオバターです」

――おぉ、バターだ、塊なんですね。

中村さん「下のパイプでゆっくり温めて溶かしているところですね」

――こちらは?

材料を撹拌中

わかりにくい写真だが材料をまぜてる

基本的に、ここでは、大きな釜の中に、チョコレートの原料となるカカオマス、カカオバター、粉ミルク、砂糖、などを、作る商品の配合どおりに混ぜ合わせる、できあがったチョコレート生地をパイプを通して、次の工程に送る。

パイプ、なにがなにやら。でもこの中をチョコレートとかが流れてるわけですね

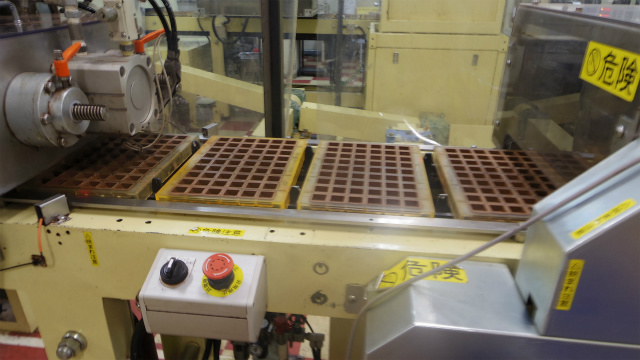

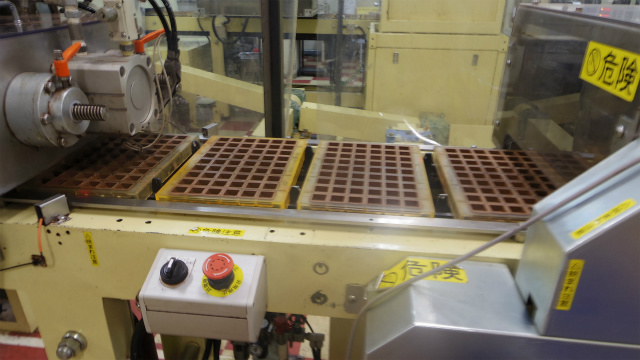

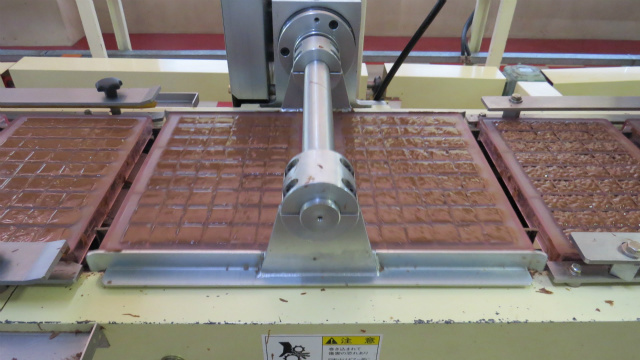

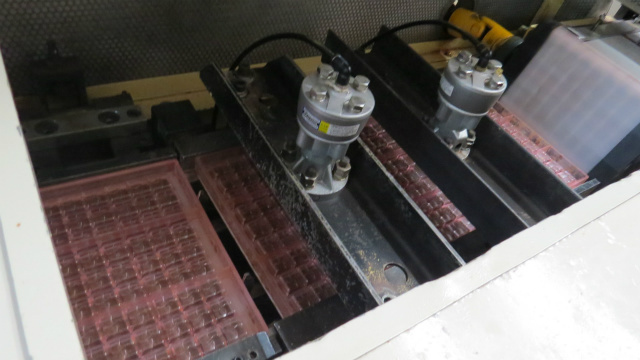

続いて成形の工程。

チロルチョコの成形工程を大づかみに説明すると、基本的に、製氷皿の上等なやつみたいな「モールド」と呼ばれる型に、チョコレートを垂らし、センターと呼ばれるヌガーやビスケットなどを置き、さらにチョコレートで蓋をするように充填。冷やしてひっくり返してひとまず完成。という流れになる。

写真ブレブレですが、モールドと呼ばれる型です

チョコレートを流し込む

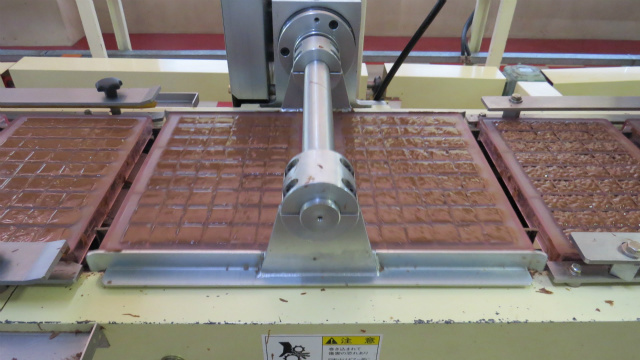

モールドに流し込んだチョコレートを冷たいシェルと呼ばれるハンコのようなもので真ん中に穴をあける

ビスケット入れるようの穴があきました

はみ出たチョコレートを削り取る

中にビスケットを入れる

さらにチョコレートをかけて蓋をする

写真だと止まっちゃってますけど、モールドをめちゃめちゃガタガタ振るってます。これは、中の気泡を外に出すため。めちゃめちゃうるさいですここ

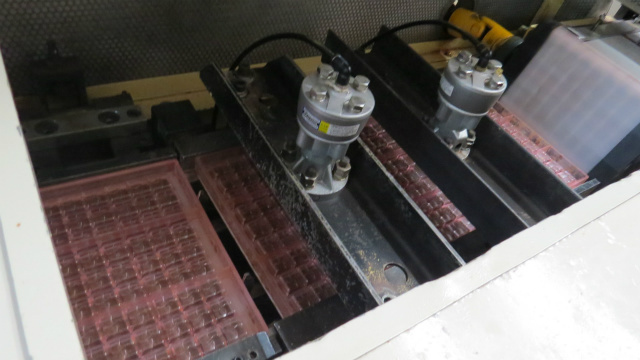

このあと、めちゃめちゃ冷やして、固まった所を見計らって、モールドをひっくり返す!

がたっとひっくりかえします

はい、完成

チロルチョコレートそのものができる流れは、細かい部分はかなり端折ったものの、だいたいの大きな流れとしてはこうだ。

センターに入れるものは、味によって、ビスケットだけではなく、ヌガーだったり、餅だったりとさまざまにかわる。

できたてを一個もらいました

できたてホヤホヤのチョコレート、ほんとにちょっとだけほんのりあったかい。

できたてだからおいしい……ような気がしたけれど、たぶんきのせいかもしれない。

続いて、包装工程。

一個一個自動的に包装されていきます

一日200万、300万といった単位で生産されていくチロルチョコ。人がひとつづつ包装していたのではブラックすぎる工場になってしまうので、もちろん全て機械が包装してくれる。

人間は、検品や機械の動作チェックや調整などを担当することになる。

包装前のチロルチョコの包装紙、同じものがズラーッとならんでるのをみるとワクワクしますね

ラエティパックの袋の元のクソでかいロール。すげえなこれ

こんなのになってでてきます

うっかりピンぼけしてまったが、出荷をまつチョコレートたちです

工場は、ミニマルテクノっぽいリズムがあって、見てて飽きない。

しかし、あんなにちいさなチョコレートを作るのに、これだけ大きな工場使うのもなかなか面白い。

ハイシーズンは冬

チョコレート工場は、やはりバレンタインデーのある2月の前の1月が忙しいのだろうか?

中村さんによると、バレンタインデーの準備は前の年の12月ごろからフル稼働だという。土日も稼働してそれだという。

ということは、取材に訪れた5月は比較的落ち着いている季節ともいえる。

チョコレートの生産は、9月ごろからフル稼働し始め、バレンタインデー分の生産は12月ごろからとりかかるという。2月14日のために3ヶ月も前から工場がフル稼働するわけだ。

「バレンタインデー」というのは、人にチョコレートを買わせてしまう呪文だろうか。

土用丑の日といえば、ついうなぎを食べてしまう、ハロウィンといえばつい仮装をしてしまう。

記念日というのは、魔法や魔術に近い気がする。