そもそもデジタルサイネージとは

そもそもデジタルサイネージとはどんな物なのか。

一般社団法人デジタルサイネージコンソーシアムのページにはこのように書かれています。

「屋外・店頭・公共空間・交通機関など、あらゆる場所で、ディスプレイなどの電子的な表示機器を使って情報を発信するシステムを総称して 「デジタルサイネージ」と呼びます。」

最近は、こういう地下通路の柱などに取り付けられた大型ディスプレイの物が増えました。

電子看板なんて呼ばれ方もするデジタルサイネージ。その名の通り、デジタル機器を使った看板です。

従来紙や板に書かれていて、貼り換えない限り変更できなかった広告や道案内、商品説明などが、デジタルサイネージにより瞬時に簡単に変更できるようになりました。

昔は文字のみの電光掲示で状況を知らせるだけでしたが、最近はこういう画面で道路状況や電車の運行教状況が見られる。

写真や広告画像をスライドショーで流すものや、プレーヤでDVDの映像をエンドレスで流し続けるといったものは以前からありました。

最近はそれに加え、タッチパネルで情報をやりとりしたり、人が近づくと画面が切り変わったり、複数のデジタルサイネージが同期して画面を切り替えていくなど、表現方法が色々と進化しています。

神田明神にもこんなタッチパネル式のデジタルサイネージがあります。ただし動いていない。なぜ?

ディスプレイの薄型低価格化、処理能力の向上、外国人観光客の増加など、機械的、環境的なものなど様々な理由はありますが、デジタルサイネージが今確実に増えています。

増えているということはそれだけ売れているということなのか?ならば、デジタルサイネージの会社は儲かっているのか?

そこのところ聞いてきました。

デジタルサイネージの中身は割とシンプル

ということで、やってきたのが

株式会社ビズライトテクノロジーの東京オフィス。デジタルサイネージシステムや産業用ハードウェア、ソフトウェア開発などを行っている会社です。

左が田中社長。右が三島さん。お世話になります。

迎えていただいたのは代表取締役社長の田中さんと、企画営業部の三島さん。お二人に話を聞きます。

それじゃあ、社長!儲かっ・・・いや、デジタルサイネージの中をみせてください!

背丈を超えるぐらいの大きさのデジタルサイネージ。中身はいかに。

一口にデジタルサイネージといってもビルに取り付けられた大型のものから、カウンターに置いてある小型のものまで様々なサイズの物があります。

大きい物でも小さい物でも基本的な構成はあまりかわらないそうです。

ディスプレイ、PC。あとはスピーカ、電気やネットのケーブル類。これだけ。

ディスプレイとPCなどを使った映像やネットワークを制御する装置。最低限この2つ。必要に応じてスピーカやテレビのチューナーなども入ります。

価格は小さい物なら2、30万ぐらいから。大きい物だと2、300万以上するそうです。本体の価格だけでなく、大きい物の場合設置にもかなりの費用がかかります。

ところで、小さい物でも2、30万と聞いてなんでそんなにかかるの?と思った方もいるかもしれません。デジタルサイネージは、風雨や日光に長時間当るような環境で主に使われます。しかも、1日の大半の時間を連続で動かしています。

その為、使用するディスプレイは業務用の丈夫で調整機能が市販品とは異なる物がつかわれます。入っている箱も水や衝撃に対しての対策が必要で、それ相応の価格になります。理由があっての値段なのです。

社長! デジタルサイネージは儲かりますか?

では、聞きたかったあの質問を聞いてみましょう。社長! デジタルサイネージは儲かるのですか?

いやー答えづらいなー。そこをなんとか!

田中社長の答えは「沢山の業者が関係するから儲けるのはなかなか難しい」でした。

デジタルサイネージはただ本体を作って売るだけではありません。ディスプレイは自社では作れないので大手の電機メーカーから購入することになります。他にも中に入れるコンテンツの製作会社。音響機器の会社。設置の為の設備会社。電気関係の工事会社など。1台取り付けるだけでも10社ぐらいの会社が絡むそうです。

そうなると1台に対する儲けはそれぞれに分かれていく。あまり大きな儲けにはなりません。

このぐらいのサイズのデジタルサイネージもあります。こういうのがバーンと出れば違うのか。

台数が出れば当然儲けは増えますが、それ相応の値段の装置。紙の広告でも特に問題がなかったところが、いきなり全部をデジタルサイネージに変えるというのは難しい話。

また、ディスプレイはいいとしても、制御用にPCを使うと設置のサイズや環境に制限も出来るので、物理的にも台数を増やすというのは制約がかかります。

でも、2020年に向けて更に増えていくらしいですよ

とは言え、既に広告看板を持っているような会社では、今までは紙を貼り換える必要があったので1か月などある程度の期間でしか広告契約が結べませんでした。

それがデジタルサイネージなら一瞬で変えられる。1日単位からでも広告契約を結べます。変更の費用や手間も安く済むので注目をあつめているそうです。

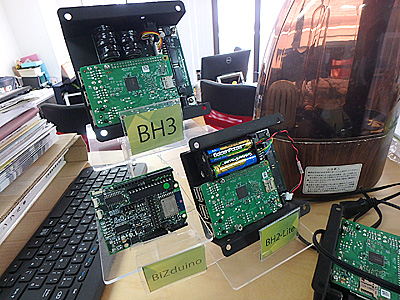

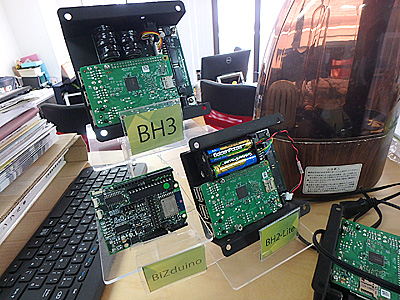

ビズライトテクノロジーのIoT用ゲートウェイ。

BHシリーズ。小さいが能力は普通のPCと変わらない。

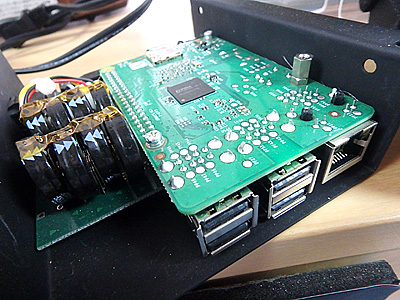

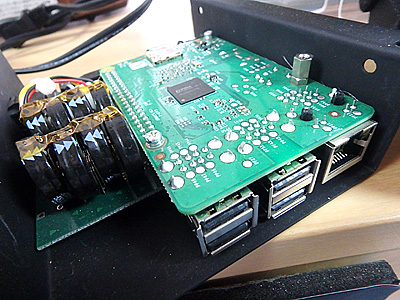

設置の問題についても解消されつつあります。上の写真はデジタルサイネージ制御用STB(Set Top Box)。手のひらサイズですが、通常のPCと同じ機能を備えています。

HDMIの出力やUSB、Micro SDカードスロットなど搭載。WiFi搭載仕様のもある。

こちらの機器はRaspberry Piをベースに作られています。Raspberry Piは教育用に作られたオープンソースのマイコンボード。OSを入れて通常のPCと同じように使えます。

このサイズならば場所も取らず、ディスプレイの置ける場所ならどこにでも設置可能です。

通常なら制御用のPCまで天井裏から配線しないといけないが、この装置ならディスプレイの裏に取り付けるだけでOK。

また、従来のPCだと耐久性などに問題がありましたが、こちらの装置は熱や電気などに対して対策済みで衝撃にも強く、安定して動きます。無線も使えるので設置も楽になります。

銀座に新しく出来たマロニエゲートで使われているデジタルサイネージでもこのBHシリーズが入っているそうです。

2020年の東京オリンピックに向け、更なる外国人観光客の増加が見込まれている今。案内表示を多言語化する場合、今までの案内板では対応できず、タッチパネル式の案内用デジタルサイネージも増えているそうです。

元々はデジタルサイネージ制御用STB向けに作ったそうですが、最近はIoT機器向けで徐々に売れているのだとか。もしかして、こっちで儲かるのか?

そういった需要も含め、デジタルサイネージはこれからも徐々に増えていくのは間違いありません。

デジタルサイネージ業界、2020年に向けて儲かるかもしれない。

身近な物にも色々秘密が隠れている

デジタルサイネージの中身。思ったよりもシンプルな作りでした。そして、現状は割と普通のPCで動いているという点は意外でした。実際windowsの画面が表示されるエラー画面の画像がネットで多くあがっているので、言われてみればそうかという気もします。

そのうち、モニターが更に薄く軽くなり、バッテリー駆動できるようになれば、モバイルデジタルサイネージなんてのが出来るかもしれない。それを使ってデジタルサンドウィッチマンが現れるかもしれません。もう居ますかね?

そういえば、iPadをデジタルサイネージ化するアプリがあるのだとか。iPadぐらいなら体に取り付けて余裕で走れる。ネタの匂いがしてきました。デジタルサイネージランナー。イケる気がする。

神田明神のデジタルサイネージの後ろに役目を終えたアナログ式の案内装置。神様にもデジタル化の波がきている。