ししおどしたい!ならばししおどそう

家の者がいないとき、たいていはひとりで酒を飲む。外に誰かと飲みに行くのもいいが、ひとりで組み立てる極小宴会はまた格別の愉しさがある。

ただし、間がもたないときもある。本を読みつつ進め、やがてはタブレットを開き、動画を見始める。果ては気付けば普通にSNSに入り浸っている。そういうことは酒飲んでないときにやれ。

もっと、こう、無になるというか、酒自体を楽しめないものか。そこでわたしゃ考えましたね。

やおら竹を買ってくる。

日本庭園によく備えられている「ししおどし」。竹筒を伝う流水の作用によって、竹筒が石に跳ね返って「コーーーン・・・」と爽快な音を立てるアレだ。酒を注ぐときにアレを通過させれば、ひとり飲みで典雅な時を過ごせるかもしれん。トクトクトク・・・コーーーン・・・、てね。

しかもグラスのフチに据え付けられれば、今人気のグラスのフチ系アクセサリーの波に乗れるかもしれん。急げ!

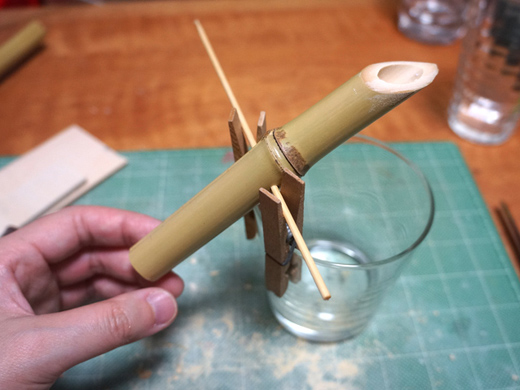

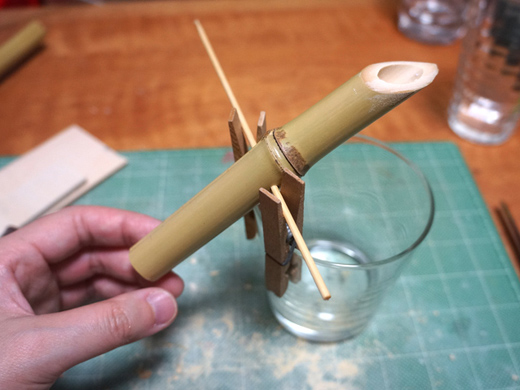

グラスのフチにあてて大きさを見る。初めから全てが暗中模索。

竹を斜めに切る、というのはわかるぞ。

プラモ用ミニノコで切れた!切り口が多少曲がっちゃうけど。

で、ここだな、と。支点はこことする。

まずは水を受けるほうの機構。コーーーン、と鳴らすほうの竹筒だ。上の写真のように、節(ふし)より後ろに支点を設けないとダメである。

と偉そうに書いているが、事前に「ししおどし」の資料を読み込み、なんとか自分のものにしただけである。ほっとくと、普通に節より前に穴を開けかねないのが私である。「仕組み」ってやつに本当に弱くてね・・・。

ドリルで穴開け。これは慣れてる大丈夫(片手で撮ってるので、実際はもちろん竹を押さえて穴開けしてます)。

竹ひごを通して、また長さや角度を検討する。

調整・・・ミニノコ作業がひんぱんに入ると、けっこう憂鬱だ。しんどいとも言える。

ウッドピンチで仮設してみる。このバランスでいいかな。

家に大量にあったアイスの棒で、支えの部分を作る。

クリップを取り付けるための土台も必要なのだ。アイスの棒の間に木片を渡す。

さて、肝心の、フチにひっかけるための、クリップというか出っ張りというか・・・さてどうしよう。なんと作り始めてから今まで考えていなかった。なんとかなると思っていたが、いざ直面すると案外思い悩む。簡単に、取り付けられそうな小さいものは・・・あった!

さすが私(の、未整理のぐちゃぐちゃな道具箱)。カーテン用クリップと、LANケーブル壁面取り付け用クリップ発見。

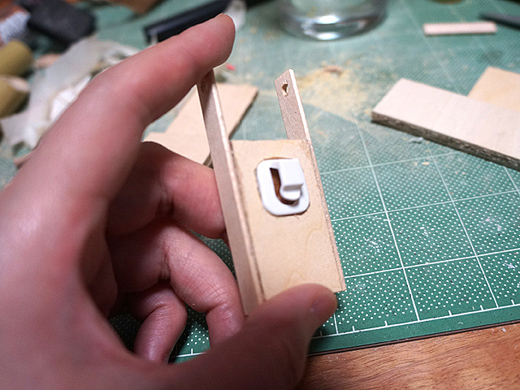

LANケーブル用のクリップがもう、このために作られたってくらいピッタリ。

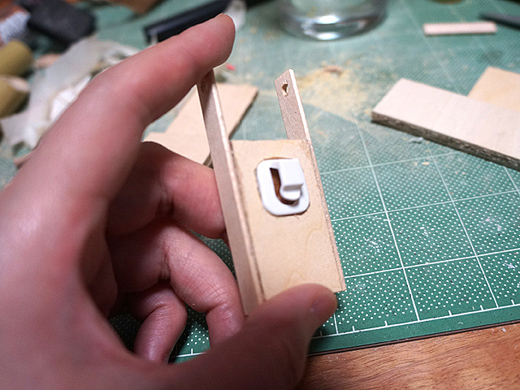

先ほどの支点の台に埋め込む。

一番の懸案事項がクリアになった。どんどん先へ進もう。

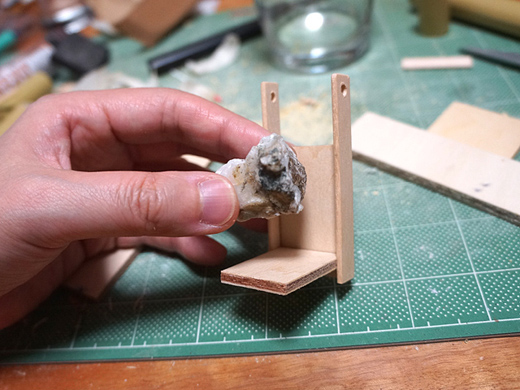

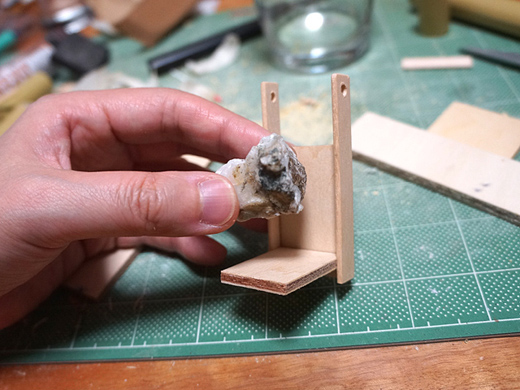

次はこれまた肝心な、「石」である。影の主役である。

その辺に落ちてる石を探しにいくか・・・あー面倒だ(影の主役じゃなかったのか)。と思っていたらば、またも家の材料ストック箱に!

以前、分杭峠に遊びに行ったときに土地の人が「体にいいから持ってけ」とくれた、ゼロ磁場の石。なんとなく持っていた。これでいこう。雰囲気あるし。

作り始めてからずっとこのかた、画面が竹か木かカッティングマットの色でしか埋まらず、渋いなーと我ながら気になっていたのだが、ここでやっと絵の具が出ます!

といってもやっぱりこんな色だけど。

ししおどせ!今宵の酒で

2ページ目は華々しく、もう一方の装置を作ろう。水を注ぐ側である。

華やかに、高さを計測中。

ここで華麗にクリップ位置の表面を削って一段低くし、面を合わせる。ど地味な作業である。

ここでまたハタと立ち止まる。水(というか酒)を注ぐわけだが、水道管を繋ぐわけではないので、受け皿みたいなものが必要になる。震える手で確実に水(というか酒)を受けるためにだ。震えると決まったわけではないけれど。

なので、木材で枡のようなものを作ることにする。広口でたっぷり受け止められる。

下の竹は単なる支えなので、管が繋がっているわけではない。

注ぎ口の面に竹をはめ込む調整。配管屋さんみたいで楽しい。

いよいよ仕上げの段階だ。忘れていたが私はこれを使って、風流に酒を飲むんだった。気分はすっかり竹職人だ。仕上げも職人並に丁寧に行わないといかん。

継ぎ目は木部用パテで埋める。このパテ大好き。

舞台美術もジオラマ材料で。こういう必要ないところを作るのが実は一番面白い。

グラスを置いて、対角上のフチに2つの装置を留めて、これが「グラスのフチのししおどし」である。

なんか親鳥と幼鳥に見えてきた。風流か。風流なのか?!

庭園の茂みも、かろうじてここに再現。おお風流。

茄子の南蛮漬けをお供に、では宅飲みじゃ。

2回目の音は犬に邪魔された。風流を解さない奴め。

おおお。初めは思い切りグラスの内側に おじぎをしてしまっているが、その後のちょっと迷いつつも最後はきっぱりと石に当たるところが、音は小さいが、ししおどしっぽくないか?言ってて自分でもよくわからんが。

この微細な「コン」の音を楽しめるように飲めたら、やっと一人前なのだ。

小さい。さすがに音が小さい。これをししおどしと言い切っていいものかどうか。そしてちゃんといい音を出せるまで、どれだけ酒量が増えるのだろうか。

それに、注ぐときのことしか考えてなかった。飲むときは、どうしたらよかろう。