入社以来22年間ずっと豆乳にたずさわってるキッコーマン飲料の大島秀隆さん。豆乳マイスター"プロ"だそうだ

出しすぎではない

――大島さんはずっと豆乳作ってるんですか?

「入社して22年ですか、ずっと豆乳ですね」

――これはちょっと出しすぎだなという意識はありますか?

「ないですね」

――でも豆乳が牛乳のようなものだとしても、コーラと牛乳まぜた飲み物ってないですよね

「ノンアルコールビールってあるじゃないですか。ノンアルコールっていってるけど実は清涼飲料で、アルコール飲んでる雰囲気を付与してるだけじゃないですか。そこから考えると全然ありじゃないの?って。

モンブランの味(マロン)だったり焼きいもの味だったりジンジャーエールの味がする無炭酸の豆乳とかそういうものがあってもいいんじゃないの? とは思います」

なんでこういうことになってるのか最初っからきかせてもらいます。場合によっては逮捕しますので

場合によっては逮捕だ(※筆者です)

豆乳飲料黎明期

大島「紀文(※後に豆乳はキッコーマン飲料株式会社に移る)が豆乳という名前で発売したのは1979年ですかね。」

――そもそも豆乳というものがなかったんですか?

「豆腐があったので飲んでる人は飲んでただろうし豆乳と言ってたとも思うんです。

でも飲み物としてどう発売するかって色んな名前考えて、豆乳という名前をつけて、豆乳協会を設立して豆乳類というものの位置づけを食品の中で作りましょうというのを色んなメーカーと一緒になってやったんです。

ちなみに、出した当初は、なんだかよくわからないから生菓子の扱いだったそうです」

――ういろうとかお団子コーナーに?

「そもそも紀文が豆乳はじめた経緯というのに大豆のたんぱく質をとってほしいというのがもともとあったんです。

それが大福の横に豆乳が置いてあっては困る。なのでそのあと農水省などにはたらきかけてJASの規格の中に豆乳類が入ったりしました」

――そもそも豆の会社じゃないですよね

「おでんだね、練り物ですね。魚の身はほとんどたんぱく質なんですけど、つみれを作ったりはんぺん作ったり。でも冬場にかたよりすぎるので、消費が。夏場にみんなにたんぱく質をとってもらうようにと作ったのが豆乳。

――そんなにたんぱく質をとらせようとらせようとしてたんですか……くそ、お母さんみたいだ

「昔はね、そうですねえ」

編集者として現場に同席した古賀

第一次豆乳ブームはアルカリ食品

「1983年にアルカリ食品っていうのがブームになって、そのときに豆乳もブームが来ます。昭和58年。

ブームのときはブランドは40を超えてたらしいです。ただやっぱりね、あんまりおいしくないっていう話になってブームは一瞬のうちに去ったんです」

「部屋を間違えたと思った」と部屋に入るなり警察官にかこまれた大島さん。名刺交換でとまどう

1995年の技術で大豆のにおいが消える

「なんでブームが去ったかというと大豆の青臭いにおいが飲み物としてはあんまりおいしいものではなかった。

残されたメーカーは大豆の匂いをおさえる工夫をする。でもマスキング(※別の香りをつけて隠す)しても、最後の最後で大豆の香りが出ちゃう。

じゃあ根本的に匂いを抑えないと、と。うちの場合は1990年代にはいってようやく確立してきたんですけど、化学分析機器が発達して瞬時に分析できることになった。これで飛躍的に開発スピードが上がったんですね。1995年とかそれくらいですかね」

今までは鼻や舌の効く人が官能評価というものをやってたそうだ。機械になって飛躍的に開発スピードがアップしたと。やはり豆乳の種類は技術革新によるものなのか。

コスプレしたインタビュアー相手に熱心に説明する大島さん

2000年の棚作り

「中身を作る一方、売り場ですね。当時のスーパーの飲料陳列棚は果汁ものがあって牛乳があってその間になんとなくパラパラっと豆乳があって、みんな通り過ぎちゃうんです。

やっぱり縦にならんでないとなかなかみんな足が止まらないですね。ある程度1Lサイズを用意して品数増やして、豆乳コーナーって売り場を作る。

それを5年くらいかけて作ったんですよ。あれが2000年前後くらいですね」

スーパーに豆乳コーナーができたのが2000年くらいらしい。なるほど、その辺りから味が増えてったような気もするな…。

広報の方とともに事情をきかれる

やってきたイソフラボンブーム

「で、中身もおいしくなりました、棚もなんとなく目に留まるようになりました、飲む人がふえてきて、第一次ブームでトラウマになってた人も戻ってきたところでイソフラボンっていう…」

――出た! イソフラボン!!

「大豆にはイソフラボンという成分が入っていて女性の更年期障害を緩和したり乳がんのリスクを下げますみたいな研究が発表されて。すっごい勢いで消費が増えた。

2000年過ぎたところから2005年までビューンと上がってったところが第二次ブーム。2005年でメーカー生産能力頭打ちになり、これ以上作れませんと。工場が足りなくてラインが一杯な。」

――日本全国の豆乳の限界点!!

「そんなときにイソフラボンをかためたサプリがいくつもトクホ申請されて。でもイソフラボン単体をたくさんとっても大丈夫なのかどうか日本人にはそんな経験がないからわかんないという発表があったんです。

でもそれが聞こえ方としては、大豆製品をたくさんとっちゃいけないのかなとなって。」

ちょっとした誤解で消費量が下がるようだ。健康をめざした食品の販売って扱いがむずかしそうだ。

ラムネ!? コーラ!? 君、もう言い逃れできんだろ!

味付きの最初は?

――それで味が付いたものはいつ出たんですか?

「古いのはフルーツミックスと麦芽コーヒーなんですよ。豆乳の発売の2、3年後には出てますよ。1982年とか。棚を作った当時もうちでいうと6、7品の商品と他社の商品を集めて、とかですね。

95年で技術が伸びて、その後棚を作って、イソフラボンの話で伸びて、その間にやってたのが匂いを抑えるだけでなくコントロールしましょうっていうこと。必要なものは残して、要らないものは抑えるようにしてた。

たくさん商品出せるようになったのは結局大豆の匂いをコントロールできるようになったからなので」

――おおー!! 来た!(大北)

――そうか! (古賀)

「匂いをとるだけじゃなくてコントロールするので豆腐用豆乳みたいに豆腐にしたときにおいしい匂いだけ残すとかそういった技術ができた。そしてフルーツと混ぜられるようになった。

たとえば柑橘系のものとまぜても後味をおいしく、飲んでも"大豆くさくないように"作れるようになった」

――そうか、もはや大豆くさくないんだ

「それが2005年とか2006年とかの話だと思います。

2005年にピークがきてそこからちょっと消費が落ちるんですね、イソフラボン過剰摂取の話、その間にいろんなものを作って出した。

その後また男性にも健康効果があるとかちょこちょこ発表になると、昔飲んでた人がやっぱり身体にいいのねって戻ってくるんですよね。

2009年で底を打ってまた戻ってきて、2011年くらいから第二次ピークを超え始めて、各メーカーさんライン増やしたりしてそれからずっと過去最高を更新してますね」

豆乳飲料は味もふえつづけてるが数もふえつづけてるのだ

秋冬限定の豆乳が出てきた

――たとえばどんな味が出てきたんですか?

「味が増えはじめた当時出てたのが焼きいもだったり。あれは秋冬限定というのが業界では画期的で。やっぱり豆乳も清涼飲料なので春夏のほうが暑いから売れるんです。売り場のほうからも秋冬にいいものないの?と。

焼きいもはたまたま前の本社ビルに焼きいも売りに来たので焼きいも食べながら調製豆乳飲んでておいしかったので作ってみたのが……」

――あ、大島さんが考えたんですか?

「ああ、そうですね。焼きいもは。開発の技術がすごくて、できたものが焼きいも味でこれはいいねって。

秋冬商品なので8月末とかに出すんですよ。まだ焼きいもの雰囲気ではない。だから翌年マロンというものを出して。それが秋に売れるんですけど、12月に入ると焼きいもが売れる」

色んな味を出しはじめたのはどうやら大島さんのようだ。逮捕するなら今日しかない。

――商品は季節ごとに変わるんですか?

「そうですね。結局なんだかんだいってなにかが座ってるんですよね、棚に。マロンの次、焼きいもとかって。そうすると他のメーカーが新商品出しても入れない。棚に入り込めないので参入障壁にもなりつつ、秋冬がおわると次は春夏のこれが入るという席取り要員にもなってます」

たくさん種類がある理由の一つとしてスーパーの棚作りや場所とりも大きいようだ。

それにしてもどういうインタビュー風景なんだろうか

気軽にバニラアイスなんか出しやがって!→すみませんでしたー!!

――大島さんが全部の味を考えてるんですか?

「そういうわけではないですね。お客様の声も多いですね。乳アレルギーをもつお母様からうちの子はプリンとアイスが死ぬまで食べられませんと電話が入ったり。

豆乳って動物性のものをつかってないので、それでプリンができて、バニラアイスっていう商品もあるんですけどあれも同じように作って」

――バニラアイスそういうことだったんですか!(古賀)

――気軽にバニラアイスなんか出しやがってみたいに思ってましたけどそんなに深い理由が…(大北)

「 (笑)あれはストロー穴に箸でもつっこんで凍らせてもらうとなんとなくアイスクリームっぽくなりますね。プリン味は砂糖を加えてもらってゼラチンや寒天でかためてもらうとプリンっぽくなるので。

その電話もらったお母さんに、できたんで送ったんです。子供が喜んでてよかったですって。よかったっすねえって」

――よかったっすねえ…!

「黒ゴマとか抹茶とかありますけどほとんどお客さんから言われたものですね。電話がかかってきて『うちのおばあちゃんはいつも調製豆乳にごまときなこと混ぜて飲んでるけど作らされるのがめんどうだから混ぜたもの出してください』と。その後黒ゴマきなこというのを出しました」

もしかしたらメーカーに意見をだすとぼくらも豆乳の新しい味を出せるかもしれない。ちくわと混ぜさせられて困ってるんです、とメールでも書いてみようか……。

プリン味にそんな逸話が…

売れなかったもの

――何味が一番売れてるんですか?

「調製豆乳ですね。フレーバーでは麦芽コーヒーですね。麦芽コーヒー、紅茶、バナナです。売れてるのは1Lパックにもなってますね」

―― ぜんぜん売れなかったのあります?

「ありますよ! おやじにんにくとか」

――えっ!? にんにく?

「豆乳飲料おやじに捧げるにんにく。某量販店で一瞬だけ並べてもらったんです。無臭ニンニクをつかったコーヒー味のにんにくエキス入りの豆乳飲料」

――見たことがないです! 一ヶ月くらいですか?

「まあそうですね。いつからいつまで売れたとかいうのがわかんないくらい売れてないです」

かっこいい。その後「親父にんにく 豆乳」で検索をするとネットにその情報があった。なかなかに売れなさそうでロマンを感じる。

売れてるものは1Lパックになっている。麦芽コーヒーが一番

豆乳で炭酸を表現できるやつがいる

「味をつくるのは技術開発部でこの無炭酸系は炭酸を表現するノウハウをもってるやつがいますね

入社二年目にお願いしたんですけどそもそも駄菓子のラムネしか知らなくてね。開発部が岐阜にあるんですけど、飲料のラムネを送ってきて『もう先にやられてました』って。

――え?? どういうことですか?

「若くて飲料のラムネ知らないんですよね。『ラムネ味の飲料はすでに出されてました』って。100年以上前からあるから大丈夫だよって。飲んでみた?ってきいたらフタが開かないのでお店の人に聞いてみますって」

――逸話だ……(古賀)

――(飲む)ラムネ味、ラムネっぽさ強いですね!(大北)

「できあがったときになんでこんなに駄菓子っぽいんだ!と思ったら彼のラムネは駄菓子のラムネだという。

それは40代男性向けに作ったものなのでもうちょっと郷愁を感じながらグビグビ飲んでほしい」

しかし40代男性が昔のラムネをなつかしんで豆乳をグビグビ飲むのである。文字にすると未だ違和感がある。

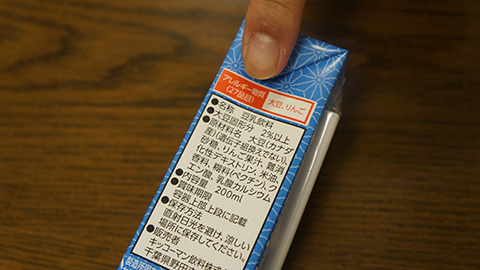

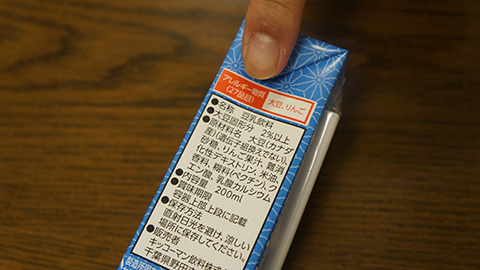

果汁が入った「豆乳飲料」は大豆固形分2%以上。果汁なし豆乳飲料だと4%以上。6%以上になると「調製豆乳」となり8%以上で「豆乳」という扱いになるらしい

実は豆乳でした、がこんな数になった

――で、結局なんでこんな数増えちゃったんですか?

「やっぱり、飲んでいるものが豆乳でした、っていうのが理想なんですよね。

豆乳だから飲みましょうだと豆乳飲む人以外は飲まないので。じゃあ豆乳以外のところでなにか引っ張ってくるような。

飲み物食べ物なのでおいしいことが前提なんで、豆乳だから飲んでますよりも、どこのメーカーのなにかわからないけど、毎日飲んでます食ってます、それが豆乳でしたというのが作り手の理想ではあるんです」

――それを追求していったら数が増えた?

「一品で全員が満足してくれたらメーカーとしてもそれがいいんですけど、選ぶたのしさというのもありますしね、ちょっとずつ角度を変えながら」

事情はわかりました。おめでとう、無罪です!

無罪放免を祝う記念写真

健康的な食品メーカーのお母さんっぽさ

――これからも種類は増やし続けるんですか?

「そうですね、フレーバーものは可能な限り出していきたいなとは思いますけど数が多くなってるんで

とっかえひっかえして」

――増え続けるんだ!

「食べる楽しさを飲む楽しさにというのがわれわれの会社のキャッチフレーズですけど……けっこうまじめに作ってるんですよ」

――……ふざけて作るパターンないですか?

「そういうパターンないですねー」

――ですよね!

もともとは植物性の良質なたんぱく質をとらせたいと出発した豆乳だが、今後成分を目当てに出すなら、日本人に足りていない食物繊維とカルシウムをとってもらうようにしたいと大島さんは言っていた。

健康的な商品作ってるメーカーは意外とお母さんっぽい。スーパーに並んだ商品にひそむこうしたお母さんっぽさで私たちの日々の健康は支えられているのだろう。

危ない危ない。お母さんを逮捕するところだった。おまわりさん危機一髪である。

「すいません、最後に記念写真撮っていただきたいんですけど…」と広報の方にお願いして撮影された一枚